El despertar de la tecnología

Relatos al calor de la llamas

Bajo el manto estrellado de la noche, Silan y su tribu estaban reunidos alrededor de una crepitante hoguera, a las puertas de la gruta en la que llevaban días refugiándose. El rumor del festín se había detenido. Las llamas aleteaban iluminando unos rostros jóvenes y polvorientos que, después de haber hincado los primeros bocados sobre la carne de mamut, se habían ido deteniendo absortos ante la historia que Silan narraba, con voz vibrante.

“Al alba, cuando la luz empezaba a asistir a nuestras teas de fuego, notamos el temblor de una manada bajo las plantas de nuestros pies, encaminándose pesadamente junto al río, cerca del desfiladero. Entonces, con rápidos gestos, dividí el grupo en dos: uno remontaría la ladera y se asomaría desde lo alto, repartiéndose entre las dos pendientes del desfiladero, mientras que los demás, acelerando el paso como gacelas, comenzamos a dar gritos y lanzar las primeras lanzadas a gran distancia, gracias a los lanzadardos. En ese momento no pude dejar de pensar en que aquel atlatl que nos legaron nuestros ancestros nos estaba dando de comer allí mismo, expandiendo nuestras capacidades naturales, pues de otra forma nunca habríamos podido alcanzar a aquella caza. Por fin, con las primeras lanzadas, logramos que uno de ellos, huidizo y torpe, se adentrara en el desfiladero. Descolgado del resto, penetró entre las escarpadas laderas hasta que llegó al fondo, donde a duras penas se encaramó tentativamente buscando una salida. Desistiendo finalmente, dio media vuelta y feroz nos enfrentó, haciendo que dos de nosotros acabaran aplastados por sus enormes patas y, atrapados por su enorme trompa, fueran lanzados por encima de nuestras cabezas”.

La respiración de todos se contuvo. Los ojos de aquellos jóvenes brillaban bajo sus tupidas cejas y sus frentes despejadas. Ya no quedaba ni rastro de aquellos colmillos amedrantadores que a sus antepasados habían servido para disputarse a una hembra o la posición en la manada. Y también habían desaparecido aquellas crestas sagitales que habían coronado los cráneos de sus antepasados. Las potentes musculaturas para masticar se habían reducido, al mismo tiempo que habían liberado un espacio para el crecimiento de aquellos cerebros, particularmente en su frente, y capaces de imaginar, de planificar, de comunicarse. A pesar de que sus facciones se habían vuelto más amables facilitando la comunicación, la confianza y la cooperación, sus muelas apretaban todavía con firmeza aquel suculento manjar que saboreaban al calor de la lumbre y el fragor del relato.

"Manteniendo la distancia, rodeamos al mamut entre todos, amenazantes con nuestras lanzas. Mientras intentaba golpearnos y alcanzarnos, conseguimos herirlo en una de sus partes traseras más blandas, por donde comenzó a sangrar. Ante el dolor, intentó de nuevo abrirse paso entre nosotros, pero fue en vano. Las lanzas desde lo alto del desfiladero volvieron a herirle hasta que acabó tropezándose y enredándose entre los matorrales. Ahí yacía, atrapado, pero todavía formidable y peligroso. Venerable. Hice un gesto señalándome los ojos mientras miraba al grupo de arriba para que vigilara la posible llegada de hienas de las cavernas, que hubieran podido comenzar a oler la sangre de aquel mamut lanudo herido”.

Silan, que por sus años ya no podía mantener el ritmo de sus compañeros más jóvenes, les había proporcionado sin embargo las instrucciones precisas para que la caza tuviera éxito. No fue su fuerza, ni su velocidad, sino su sabiduría y la colaboración colectiva las que habían cazado al mamut. En ese momento, sostenía entre sus manos desgastadas y sucias aquella punta de lanza que había servido para dar el golpe fatal. Observó con detenimiento las muescas de su afilado corte. Entre todos, lanza y fuego en mano, habían logrado mantener a raya a los depredadores y carroñeros que intentaron disputarles la caza mientras la despiezaban.

Para poder transportar mejor la carne y las pieles, la habían emprendido contra aquella mole con raspadores y cuchillas de sílex que habían llevado consigo. Atrás quedaban las épocas en que sus antepasados habían comenzado a identificar piedras peculiares y a cargar con ellas individualizándolas para emplearlas en la apertura de semillas y frutos. También quedaban ya muy lejos aquellos tiempos en que sus ancestros habían ido más allá golpeando piedras para aprovechar sus lascas y afinar sus puntas, empleando mazos de piedra para romper los huesos que los lobos o los leones de las cavernas les dejaban tras su propia caza. El tuétano sorbido les había permitido completar su dieta durante generaciones como recolectores y carroñeros. Ahora, eran ellos los que, anticipándose a sus competidores depredadores y escalando en la cadena trófica, comían primero lacerando su sustento antes que nadie y dejando sus huellas para la posteridad. El acceso a alimentos más nutritivos y ricos era el bucle perfecto para seguir alimentando a aquel demandante y provechoso cerebro.

Aunque tardarían milenios en llamarla así, la tecnología había emergido en aquel remoto origen de nuestra especie transformando las capacidades adaptativas de aquellos homínidos. Un cerebro en crecimiento les había permitido retener, procesar y transmitir información vital en forma de imaginación, creatividad y planificación a largo plazo hasta plasmarse en la realidad material de sus utensilios. Y estos utensilios devolvieron el préstamo a aquel cerebro proporcionándoles una mejor dieta y adaptaciones valiosas para su desarrollo. La tecnología del paleolítico aglutinó así poderosas formas de mejorar la adaptación biológica por medios no biológicos proyectando esa información en instrumentos y estrategias cada vez más complejos. Junto a otros seres vivos como algunas larvas, los hongos o los castores, aquellos homínidos se convirtieron en ingenieros de ecosistemas, seres capaces de influir y alterar de forma determinante su entorno para su provecho, afectando a la biodiversidad y a la heterogeneidad del paisaje.

Silan se volvió a los suyos mostrándoles la punta de lanza y, poniéndose en pie ante la hoguera que cimbraba, exclamó:

“Esta noche, y durante la próxima luna, podremos disfrutar de esta comida que el mamut nos ha brindado. Su aliento desaparecido insuflará en nosotros más vida. Pero no podemos contentarnos. La comida es efímera y volverá a escasear. Es preciso persistir y mejorar el legado que daremos a nuestros hijos. Dos de los nuestros cayeron abatidos por los golpes de aquella bestia que se resistía a morir. Lo mismo haremos nosotros: resistirnos a morir mejorando nuestras armas, nuestras artes de caza y transmitiendo a nuestros hijos los mejores relatos que nos sigan permitiendo rebelarnos contra la muerte”.

La transmisión para mejorar la fabricación de herramientas y armas o dominar el fuego resultó fundamental para su supervivencia. Aunque en sus comienzos fuera bajo una forma tosca e inconscientemente compulsiva, el mecanismo simple de prueba y error golpeando pedernales había acabado favoreciendo la selección de esta capacidad para identificar y proyectar en la realidad nuevas estructuras complejas. De hecho, sus más antiguos antepasados ya conocían perfectamente el proceso de fractura de las rocas y eran capaces de actuar con cierta previsión, obteniendo productos preconcebidos y formalmente estandarizados, cuyos patrones repetían por doquier, lo que requería previsión, planificación y memoria específicas. Y así fueron pasando de obtener sus utensilios con un solo golpe acertado sobre una piedra escogida, a imaginar y proyectar un filo bien marcado entre las dos caras de sus bifaces, laboriosamente planificados y labrados1.

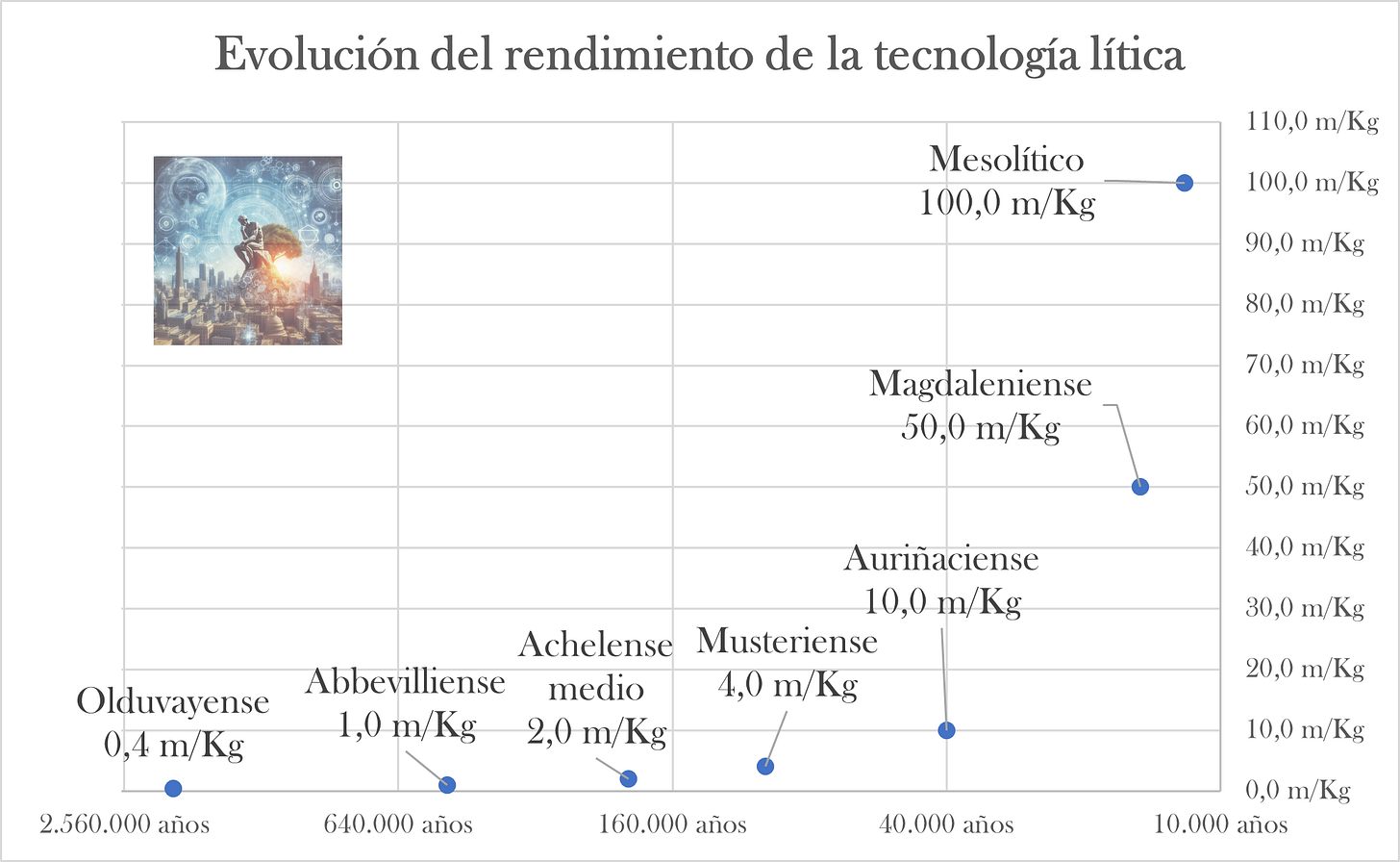

La eficiencia en la producción de filos cortantes por cada unidad de materia prima disponible estaba progresando lenta pero sostenidamente a lo largo de generaciones. El hecho de que se sentaran a tallar pacientemente aquellos instrumentos sólo pudo deberse a la imitación de sus congéneres, que articularon alguna suerte de forma de comunicación de estas tecnologías a través de formas incipientes de protolenguaje.

Antes de que cayera la noche, habían logrado hundir la carne que quisieron reservar abrigada por algunas pieles en el nevero más frío que encontraron junto a la gruta en la que se refugiaban. Las nieves perpetuas les permitían conservarla más allá del festín de aquellos días. Silan volvió a sentarse contemplando el fuego mientras el resto le observaba con atención, digiriendo en sus estómagos el rico sustento asado por el fuego. Su dominio, un auténtico regalo de los dioses que algún día atribuirían al titán Prometeo, les había permitido mejorar claramente su dieta. Herramientas, armas y el fuego habían logrado reducir sensiblemente el tamaño de sus aparatos digestivos, haciéndolos mucho más eficientes. Al acelerar sus digestiones y liberar mayor energía, los suyos habían podido concentrarla durante milenios en pergeñar nuevos utensilios, una próxima recolección, una inminente caza. Sin esa comunicación de información habría sido imposible orquestar recolecciones laboriosas o peligrosas incursiones de caza. Aquel fuego permitía cocer los alimentos poniendo a disposición del cerebro mucha más energía. Su utilidad era también innegable mejorando la defensa ante los depredadores, eliminando toxinas de los alimentos y protegiéndoles de la intemperie del frío. Pero había un factor aún más central. Silan, de nuevo, tomó la palabra:

Esta carne es sin duda nuestro alimento. Pero no os engañéis los más jóvenes. Lo que de verdad nos sustenta es este espacio que nos recoge cálidos y nos alumbra, extendiendo el tiempo que pasamos juntos aunque ya no haya luz fuera, y que nos permite compartir estas historias, trabar alianzas, e incluso planificar ataques.

En ese momento, Silan miró con algo de tristeza a sus compañeros de tribu. Ciertamente la vida de su especie se había vuelto mucho más cooperativa para la supervivencia, equilibrando su agresividad natural con la imprescindible pertenencia y colaboración con el grupo. Pero no habrían podido llegar hasta allí si aquellas armas blandidas contra la caza no se hubieran mejorado al emplearse contra otras tribus que disputaron manadas y territorios. Aunque la frágil memoria de su tribu se perdía en el hilo de los tiempos, sus antepasados ya habían tenido que huir de la tierra que los alumbró muchos milenios atrás ante la competencia tecnológica2. Aquella competencia y la diáspora subsiguiente habían permitido, sin embargo, explorar nuevas tierras hasta encontrar al poderoso y peligroso, pero a la par suculento, mamut lanudo, como el que en aquella noche les alimentaba.

Como Silan y los suyos, los homínidos que evolucionaron hasta nuestra especie sobrevivieron, progresaron y se perpetuaron gracias a la innovación de esta primera tecnología naciente y a la acumulación de conocimientos para reducir la incertidumbre de la supervivencia. Los seres humanos inventamos la tecnología. Pero, en buena medida, ella también nos inventó a nosotros.

Para fabricar una herramienta de la industria lítica del Olduvayense (hace 2,8 millones de años), al homínido le bastaba con imaginar y proyectar el filo que se puede obtener de un canto con tan solo un golpe. Sin embargo, los bifaces de la industria lítica Achelense (hace 1,7 millones de años) requerían de un procesamiento de información mucho más complejo y estratégico, pues el resultado se hallaba a muchísimos golpes de distancia del canto original.

La tecnología Achelense apareció solapándose con la del Olduvayense, mucho más antigua y sencilla. En la competencia ecológica que se produjo, los homínidos que empleaban el Achelense tenían ventaja. Sin embargo, la cultura del Olduvayense sobrevivió aún unos cientos de miles de años más, probablemente emigrando.