El peligro de creer que se sabe

Escala cromática y pomadas

Doy clase de pensamiento crítico a alumnos universitarios de ingeniería. Una pequeña asignatura que pretende suscitar reflexiones y facilitar herramientas para azuzar el colmillo crítico, la duda, la inquietud, el cuestionamiento. Unas pequeñas sesiones que tienen la modesta intención de servir de complemento a su formación técnica, de cara a su incorporación a la vida adulta como futuros profesionales y ciudadanos. En ellas, entre otras cosas, procuramos entender cómo los sesgos condicionan nuestra mirada y nuestra comprensión, la de todos. Y entender que no nos afectan a todos por igual. Así, se sorprenden cuando les digo que la asignatura es pertinente precisamente para ellos, para quienes hemos tenido la suerte y el privilegio de adquirir una formación universitaria. Necesitamos prevenirnos aún más que el resto de la población.

Sí, estudiar nos permite conocer más perspectivas y realidades, alumbrar algunos rincones de nuestra natural y vasta ignorancia. El estudio debería permitirnos aproximarnos algo más a entender lo que es verdad. Aspirando a que, como dice la proclama evangélica, la verdad nos haga libres. Porque la educación es, probablemente, el mecanismo primordial de la movilidad social, el pilar de la igualdad de oportunidades. Quienes acceden a ella tienen la ocasión de liberarse de sus limitaciones sociales, de proyectar su talento y liberarse más de esas falacias y fenómenos de manipulación que suelen tener más éxito entre masas semianalfabetas.

Pero si uno quiere ejercer ese pensamiento crítico debe hacerlo en primera persona con su propia circunstancia. Somos razonablemente buenos detectando mentiras de otros, pero increíblemente malos para identificar las que nos decimos a nosotros mismos. Y que se pueden envolver de mucha más enjundia conforme adquirimos recursos con los que adornarlas. Los que lo saben lo pueden emplear en nuestra contra y/o a su favor.

Entre otros sesgos que nos acucian específicamente a los que hemos tenido la suerte de estudiar, hablamos del sesgo de clase, ese vidrio a través del que vemos por pertenecer a una cierta minoría - especialmente en el ámbito de la educación privada. Donde por ejemplo suele aplaudirse más de la cuenta el discurso de la meritocracia, ignorando las propias ventajas de partida y las dificultades que constriñen el desarrollo de otros muchos en el planeta. Pero aún cuando aprendamos y reconozcamos este, hay más. Precisamente por aprender. La vanagloria de creer que sabemos nos acecha.

El punto ciego del estudiante

A poco que uno se haya adentrado en el estudio y la reflexión sobre cualquier asunto, es bien conocido el principio socrático que reza “solo sé que no sé nada”, o dicho desde otra perspectiva, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Probablemente, la única forma de empezar a aprender es comenzar a curiosear desde la ignorancia. Pero una cosa es conocerlo en la teoría y otra muy distinta reconocerlo en uno mismo. Porque en teoría, la teoría y la práctica coinciden. Pero en la práctica, no.

Es preciso admitir que a todos nos afecta el efecto Dunning-Kruger, ese sesgo cognitivo que hace que cuando apenas estamos dando los primeros pasos en una materia, solemos adquirir la absurda percepción de dominarla mucho más de lo que es cierto. Aprender un idioma, jugar al pádel u opinar sobre la guerra en Ucrania. Con la inmensa disponibilidad de información a nuestro alcance, bastan un par de clics y dos lecturas en diagonal para que sintamos que ya podemos pontificar sobre cualquier asunto.

Constatar que en realidad sabemos más bien poco de casi cualquier cosa hiere nuestro orgullo. Pero este suele ser especialmente sensible si se ha labrado una carrera transitando un largo camino de aprendizaje. Por eso este efecto está especialmente marcado si el tiempo invertido en estudiar - al margen de su real aprovechamiento - ha reforzado la autoestima de nuestro conocimiento. Lo desconcertante es que, incluso cuando ese tiempo se ha aprovechado realmente, cuando nuestras habilidades son competentes, la gratificación que experimentamos por el reconocimiento de esa práctica adquirida puede nublar aún más nuestro juicio cuando la ideología nos acecha.

La escala cromática de la ideología

La ideología es una adaptación que nos hace digerible la realidad. La complejidad de lo real es tan grande que nuestro cerebro capta unos pocos patrones e interpola el resto. Mucho más si lo hacemos a escala colectiva. Para adaptarnos y prosperar hemos preferido simplificar esa realidad no solo con una limitada percepción sino con el filtro de nuestros conceptos y nuestras palabras para poder persuadirnos y cooperar entre nosotros. Es preferible que nos entendamos razonablemente bien sobre ella, a que realmente la percibamos tal cual es. Por eso hacemos en clase un tonto ejercicio introductorio de nombrar colores hasta agotarnos y comprobar que de los millones de colores que en realidad percibimos, apenas nombramos unas decenas, como contaba hace poco Sergio Parra.

Cuando esa simplificación que supone cualquier ideología se vuelve excesiva, casi pueril, el discurso ideológico se torna populista, ese indefinible pero tan manido término que básicamente se caracteriza por la simplificación dicotómica, el discurso contra las élites o contra los extraños, la apelación a la emoción frente a la razón, el liderazgo carismático, etc.

Para prevenirnos de esta deriva ideológica, una sociedad mínimamente formada y especialmente desengañada debería rechazar estos excesos y señalar que no todas las simplificaciones son igualmente asumibles. Prestando especial atención cuando la desafección ciudadana hacia las élites políticas y las instituciones democráticas favorece la receptividad a los discursos populistas, aunque sean como una opción desesperada que intenta salir de una resignación rebelándose indignada.

Sin embargo, al contrario de lo que cabría esperar, una sociedad más formada no es garantía de liberación ante el prejuicio ideológico. Su formación puede volverse en su contra.

A darse pomada

Dan Kahan, profesor de la Universidad de Yale, es conocido por haberse empeñado especialmente en comprobar por qué las discusiones políticas teñidas de ideología no mejoran cuando a las partes se les proporciona más información. Cuando al debate acuden expertos con estudios y argumentos basados en datos y en hechos. La verdad debería hacerlos libres. Pero no es el caso. La adición de información no siempre genera conocimiento sino también ruido que pertrecha manipulable las posiciones previamente establecidas.

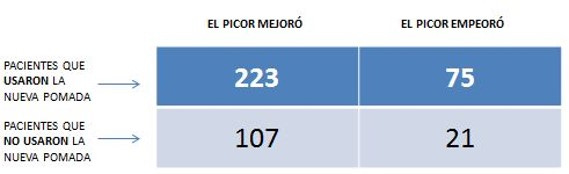

Con su equipo Kahan realizó un curioso experimento. En una serie de encuestas se preguntaba a los sujetos por sus habilidades matemáticas y su orientación ideológica, y se les exponía a un primer escenario: un supuesto en el que cierto laboratorio había desarrollado una pomada para tratar picores y quería evaluar su eficacia, a la luz de los siguientes resultados:

Ante estos datos, muchos de los encuestados pensaron que el picor de más personas había mejorado con la pomada, sesgados probablemente con una suerte de sesgo de anclaje con el que también experimentamos en clase. Pero aquellos sujetos que gozaban de suficiente habilidad matemática supieron darse cuenta de que la proporción de pacientes que mejoraron con la pomada sobre el total es ligeramente inferior a la del grupo que no la usó; y desde luego, que la proporción de los que empeoraron entre los que usaron la pomada es considerablemente mayor que la del otro grupo. Por tanto, con las matemáticas en la mano, los datos demostraban que la pomada no era eficaz contra los picores, a pesar de esa primera impresión. De forma que el principal predictor de la respuesta de los individuos era su formación en matemáticas: a mayor formación, mayor acierto.

Fue entonces cuando Kahan y su equipo plantearon un segundo escenario que ya no era neutro en términos ideológicos. Empleando números semejantes, expusieron un escenario en el que lo que se cuestionaba era la eficacia de una política de control de armas en dos ciudades que, como es bien sabido, es un tema altamente polémico en términos ideológicos en tierras norteamericanas. Los datos mostraban el nivel de criminalidad en una ciudad donde se había prohibido las armas frente a otra en la que no se había establecido dicha política.

Las respuestas mostraron que la ideología o tendencia política era su mejor predictor: quienes abogaban por la tenencia de armas observaban unos resultados que no veían quienes se negaban a aceptarla. De hecho, fallaban un 45% más si el problema no se ajustaba a su ideología. Esto, evidentemente, no fue sorprendente. Lo que resultó llamativo es que el segundo factor que permitía predecir mejor el tipo de respuestas de los individuos era su habilidad matemática pero precisamente al contrario que en el caso anterior: los individuos con menor habilidad matemática fallaban menos que aquellos que la tenían. Los que efectivamente estaban matemáticamente mejor preparados estaban más pagados de sí mismos, más seguros de su respuesta, más firmes en sus convicciones. Más necesitados de pensamiento crítico.

Decía el genial Bertrand Russell que la raíz de los problemas es que en el mundo moderno los estúpidos tienen confianza en sí mismos, mientras que los inteligentes están llenos de dudas. En consonancia con el planteamiento de Aristóteles de que los ignorantes afirman, mientras que los sabios dudan y reflexionan. Les faltó, quizá, precisar que los sabios y los inteligentes no han de ser, precisamente, los que más tiempo han dedicado a cultivarse. Porque esto puede engreírles hasta cavar su propio error.

Muy interesante, al final se trata de la actitud con la que uno toma el conocimiento, algunos pueden sentirse superiores, más confiados y eso limita su criterio, mientras que si somos curiosos podemos usar el conocimiento para cuestionarnos, reflexionar, generar nuevas hipótesis y creencias, sujetas al mismo escrutinio todo el tiempo. Gran artículo.

Que gran artículo Javier. A raíz de lo que comentas en el post, tendemos a pensar que a mayor información el votante estará mejor prevenido contra el error y no sesgado por la ideología (eso mismo postulé en mi post de la asimetría de la información a modo de cebo). Sin embargo, creo que la realidad no es tanto la ignorancia, sino la irracionalidad. Somos irracionalmente racionales como decía Caplan. En breve trataré ese tema.

Respecto al último párrafo, me recordó a lo que Chesterton decía “El rasgo distintivo del Mundo moderno no es su escepticismo, sino su inconsciente dogmatismo.”