La revolución inglesa

Imprenta, propaganda e innovación en los gérmenes de la Revolución Industrial

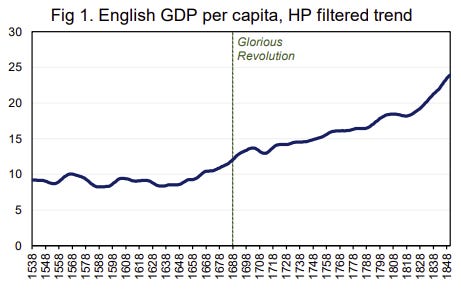

No es probablemente una de las revoluciones más sonadas en la historiografía. Quizá le faltó el carácter pasional y popular de otras revoluciones, como la francesa o la rusa, que la propaganda también se ha encargado de difundir. Y no ha dejado de estar bajo la lupa de sus diferentes intérpretes, desde las versiones whig a las teorías marxistas. Pero puede decirse que en gran medida la Revolución inglesa (1642-1688) fue determinante a la hora de explicar que la Revolución Industrial surgiera en Inglaterra antes que en cualquier otro sitio del mundo. Para ello, puede arrojarse una vista de pájaro sin adentrarse en los vericuetos de ese medio siglo para observar cómo la información tuvo un papel determinante en este proceso a través de la propaganda, la formación de capital humano, la innovación tecnológica y la financiación de la nueva monarquía parlamentaria.

Antecedentes

A lo largo del siglo XVI Inglaterra había anhelado fortalecer su monarquía al estilo de las coronas europeas, particularmente la francesa. Pero había resultado en vano: la inercia de sus instituciones medievales y sus rivalidades nobiliarias todavía latentes tras el enfrentamiento civil en la Guerra de las dos rosas del siglo anterior impidieron a los monarcas de la Casa Tudor ejercer un poder de creciente absolutismo. Entre otras cosas porque la monarquía inglesa carecía de fuentes de financiación que la respaldaran, como sucedía en otros sitios de Europa, como el papado con el alumbre, Francia con la sal, España con el oro y la plata o Suecia con el cobre. Las fuentes carboníferas y de hierro de las que después disfrutaría singularmente para el desarrollo de la Revolución Industrial todavía se mantuvieron latentes como factor diferencial.

Así que, para equilibrar la balanza y lograr estabilidad política, los Tudor se apoyaron en la emergente clase de la nobleza rural (gentry) de perfil comercial y burgués. Primero Enrique VIII les vendió buena parte de las propiedades que expropió a la Iglesia católica tras la reforma anglicana para financiar sus guerras improductivas. Además, formó con ellos un aparato administrativo en el que les cedió buena parte el poder municipal y local, lo que aumentó tanto el conocimiento administrativo como la identidad de grupo y el especial sentimiento de pertenencia a los condados. Todo ello aupó a esta clase emergente en detrimento de la aristocracia terrateniente rentista. Después, en el intento por conciliar un ámbito sociopolítico razonablemente inestable, el último gobierno de los Tudor bajo Isabel I (1558-1603) antepuso la conciliación política a la eficacia fiscal, ganando algunas batallas bajo un aparente consenso algo manirroto que acabaría pasándole factura a la corona. Con el cambio de dinastía a partir de 1603, los Estuardo continuaron alimentando desde su debilidad a esta clase, tratando de equilibrar el poder y mantener la estabilidad. Pero las disputas latentes comenzaron a intensificarse.

En el plano religioso las tensiones también fueron en aumento. Tras la ruptura con la Iglesia católica, la naciente Iglesia Anglicana asociada a la corona no logró domeñar ni homogeneizar las distintas corrientes religiosas que, atravesando Europa entera, acabaron disputándose también la campiña inglesa entre anglicanos y minorías puritanas y católicas. Como las guerras de religión azotasen toda Europa, Inglaterra no estuvo exenta de enfrentamientos. Y estas tensiones acabarían generando potentes corrientes de movilización, particularmente con los puritanos.

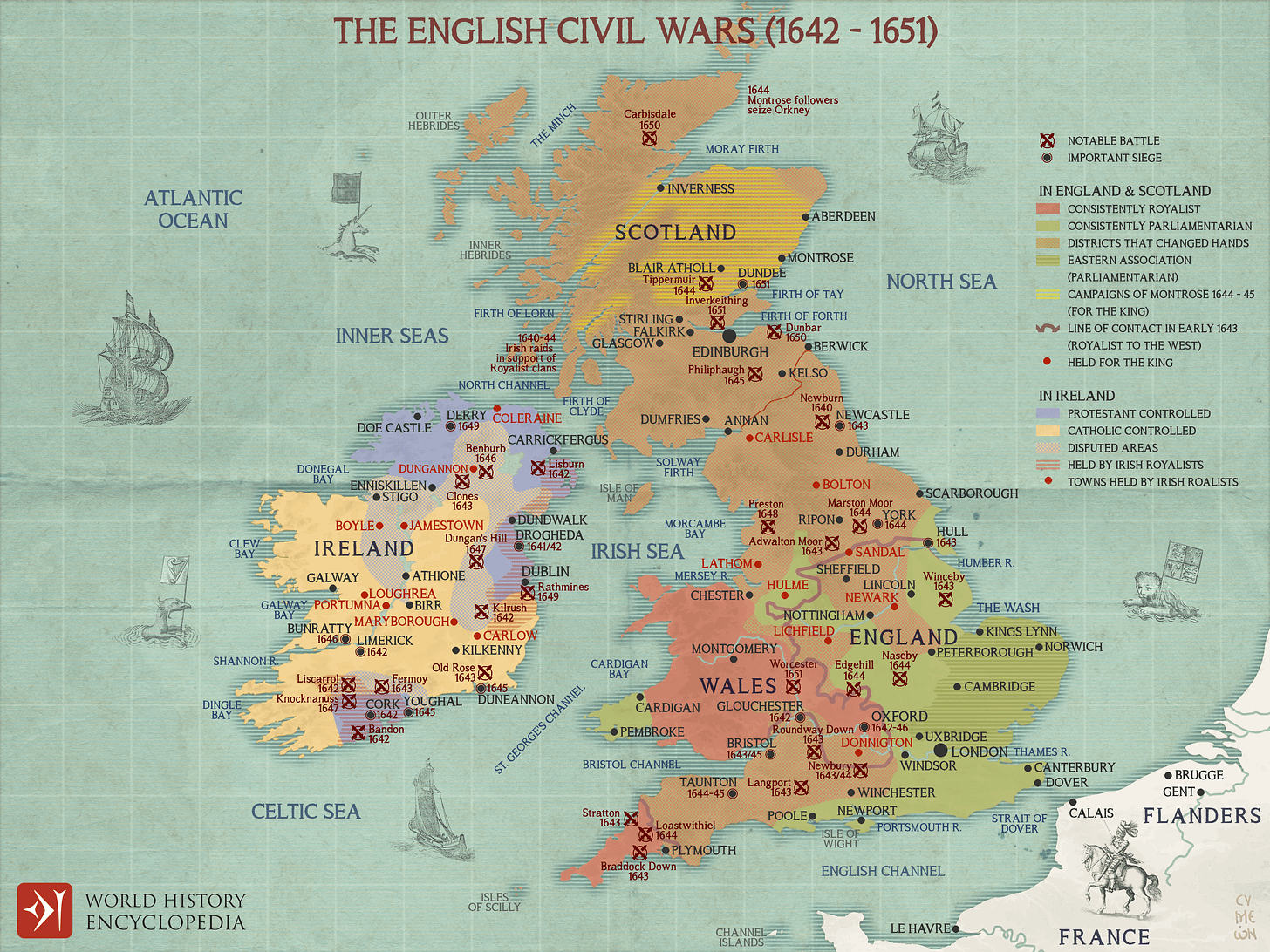

Todo este polvorín se mantuvo sin estallar mientras perduró la amenaza española de una posible invasión pivotada a través de la católica Irlanda, o la amenaza francesa apalancada a través de la Escocia puritana. Pero cuando a finales del XVI las guerras de religión debilitaron a Francia y España comenzó su lento declive, la falsa cohesión inglesa desapareció, aflorando las tensiones crecientes. A las aspiraciones de clase y de los grupos religiosos también se añadieron las pretensiones culturales de los distintos reinos que participaron en las guerras civiles que se produjeron durante toda la revolución. Este mapa ilustra la complejidad los enfrentamientos que se produjeron en la primera parte de la revolución, y que enfrentaron a los parlamentarios ingleses, los covenants de Escocia o los confederados en Irlanda.

Propaganda: púlpito e imprenta

Ya hemos visto cómo la capacidad de persuasión y credibilidad ha sido un vector determinante para orquestar los grandes movimientos humanos. En el caso de la revolución inglesa no fue distinto. Ciertamente, no fue tan movilizadora de las capas populares como lo serían después la francesa o la rusa. Pero la disputa principal entre la pujante nobleza burguesa y la aristocracia monárquica, clases alfabetizadas, fue alimentada por la propaganda a través de distintos medios.

Sin duda, uno de los instrumentos de propaganda más eficaces fue el púlpito. Y fue imprescindible para hacer que la revolución no se quedara sólo en una rebelión o un golpe de estado. El aparato ideológico lo constituyó probablemente el puritanismo que, ávido de una reforma moral y litúrgica, pregonaba una fuerte alfabetización de tipo protestante vinculada a la lectura autónoma de la Biblia, que favoreciese la independencia en los juicios morales, en el intento de que estos permeasen tanto a la iglesia como al Estado. De hecho, los puritanos proliferaron en las instituciones educativas de todo el país.

Además del factor alfabetizador, su contribución moral fue decisiva al establecer unos vínculos de cooperación entre quienes se sentían bajo la certeza moral de la rectitud de su causa y compartían la indignación moral frente a sus oponentes. Casi ejerciendo como el primer partido político de la historia, sin el puritanismo, íntimamente vinculado a la alfabetización y al proselitismo, probablemente no habría habido revolución. No hay que perder de vista el papel que esta mentalidad también tendría al inocularse en las colonias británicas donde emergería la potencia que le tomaría el relevo en el liderazgo mundial.

Pero si hubo un instrumento determinante en estas movilizaciones y cambios culturales fue el de la imprenta. De hecho, en la construcción de nuevas legitimidades basadas en la imprenta, Inglaterra protagonizó la que probablemente fue la invención de la noción moderna de opinión pública. Así, se ha reconocido que la prensa tuvo un papel protagonista en la participación y motivación de los combatientes en la guerra civil a partir de 1641.

El control de la censura bajo esta frágil monarquía resultó mucho más débil que el que se pudo producir en otros rincones de Europa, como por ejemplo en la Francia absolutista: así, los libelos e imprentas clandestinas proliferaron mucho más, aumentando el caldo de cultivo para el desarrollo de ideas y, sobre todo, para exacerbar los ánimos de la oposición a la monarquía, la corte y la aristocracia improductiva. De hecho, incluso cuando el Parlamento restituyó el control de la prensa por parte de la censura, esto acabó constituyendo un factor que aceleró la propia fragmentación y el proceso de cambio.

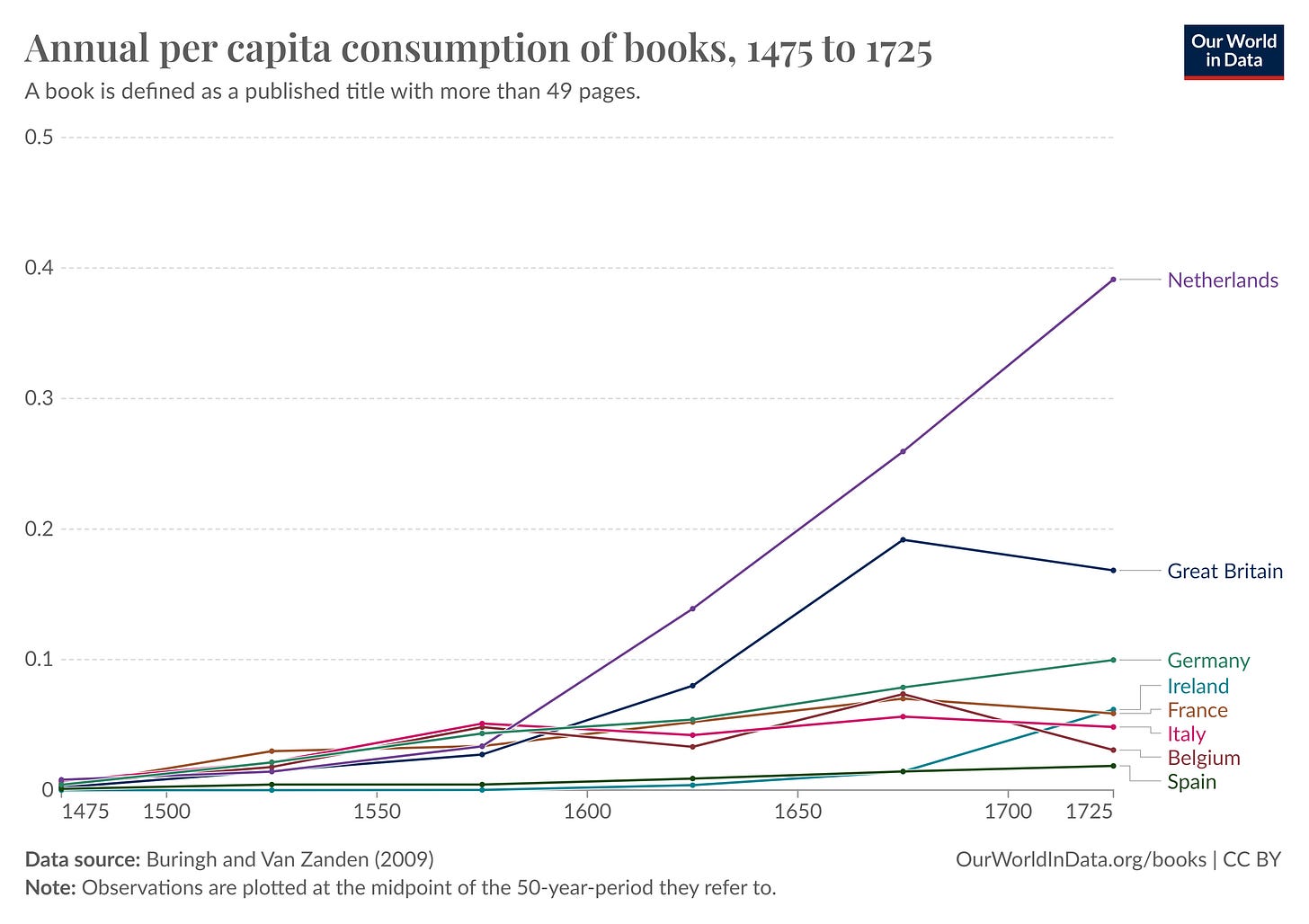

La imprenta también impulsó la investigación y la difusión de nuevos descubrimientos científicos que tuvieron un impacto también ideológico claro al sembrar una duda creciente sobre las autoridades tradicionales. Esto hizo que el pluralismo político y religioso, tamizado por la creciente visión científica de corte escéptico, y las múltiples contiendas que se sucederían a lo largo del siglo XVII, acabaran convergiendo a finales de siglo en el principio de tolerancia, que se haría ley tras la llamada Revolución Gloriosa de 1688. La imprenta, en cualquier caso, constituiría un catalizador decisivo para la proliferación de libros en Inglaterra por encima de las tasas de otros países, lo cual contribuiría a la transformación social e ideológica difundiendo las ideas ilustradas y conectando ciencia y artesanía productiva para explicar el despegue del Imperio británico y la anidación de la Revolución Industrial.

Medio siglo de transformación

Las primeras escaramuzas entre los contendientes se dieron en el ámbito legal, fundamental para legitimación de las respectivas posiciones, donde los juristas populares rescataron el Derecho común y resucitaron el mito de la Carta magna. Con ello fueron ganando adeptos al contrariar las prerrogativas reales, en diversas cuestiones en defensa del derecho a la propiedad y a los intereses privados. Para algunos autores, de hecho, esta sería la primera de las revoluciones burguesas. En el bando contrario, como sucedería después en la Francia revolucionaria en los años previos al comienzo de las hostilidades más abiertas, hubo varios movimientos aristocráticos reaccionarios contrarios a la movilidad social y al ascenso de la burguesía pujante que fueron respaldados por la corona y la iglesia anglicana, y que precipitaron los levantamientos.

Las desavenencias entre la monarquía y el parlamento, que persistía como institución medieval, se aceleraron, dada la independencia y autonomía de éste, enfrentado sistemáticamente a las prerrogativas reales. En él, distintos colectivos confluyeron con sus representantes y articularon una conciencia común, con frecuentes sesiones parlamentarias y una participación elevada. El clima de tensión se exacerbó hasta que los enfrentamientos fueron abiertos tomando las armas en diversos campos de batalla. Tras las primeras guerras civiles y la decapitación del rey, emergió la Commonwealth una república que acabó bajo el poder dictatorial de su hombre fuerte, Cromwell. Aunque la monarquía se restauraría después de su muerte, la experiencia de las guerras civiles y la Commonwealth había demostrado que el poder del monarca no podía ser absoluto sin consecuencias y las tensiones entre la monarquía y el parlamento fueron constantes. Las políticas religiosas del último rey “no parlamentario” volvieron a precipitar a finales de la década de los ochenta los enfrentamientos. Entonces fue cuando se produjo la llamada Revolución Gloriosa de 1688 que acabaría por dar el marchamo a todo el proceso revolucionario.

El principio de tolerancia que la imprenta había ayudado a ir aquilatando se forjó singularmente con la experiencia del pueblo inglés bajo el autoritario período de Cromwell como Lord Protector, fanático dictador proto-totalitario. Aunque el parlamentarismo todavía tardaría un tiempo en llegar, esta experiencia acabaría generando en Inglaterra cierta inmunidad democrática: la experiencia traumática de la guerra civil, la decapitación del rey y el período de este dictador en cierta forma vacunaron a la conciencia inglesa frente al autoritarismo. A su muerte y con la restitución de la monarquía, la idea de que el Parlamento y su pluralidad debían ejercer como contrapeso fundamental para la organización política gozaban de un fuerte arraigo. De hecho, a pesar de que los católicos en particular no quedasen bien parados, el principio de tolerancia acabó materializándose en el Acta de tolerancia (1689).

Por otra parte, se consolidaron ciertos derechos reclamados por la pujante burguesía y que se materializaron en la Declaración de derechos que firmó Guillermo III, Príncipe de Orange, y rey de Inglaterra bajo una monarquía parlamentaria a partir de 1689. Además, el nuevo rey que venía del extranjero trajo consigo las innovaciones económicas y financieras neerlandesas, favoreciendo la que se ha dado en llamar Revolución financiera: Ésta conllevó la adopción de relevantes prácticas y conceptos económicos, entre los que destacaría la creación de nuevas instituciones como el mecanismo de deuda pública (1693) o el Banco de Inglaterra (1694), entre otros1. Poco después, las sociedades anónimas comenzaron a cotizar en bolsa estableciéndose un mercado de valores, al estilo de los holandeses, que gracias a ellos habían vivido en las décadas precedentes su particular Siglo de Oro.

Además de estos cambios institucionales, fue produciéndose una paulatina reforma agraria, que hizo que los campos comunales (commons) fueran "privatizados" en el proceso de cercamientos (enclosures), y que fue especialmente respaldada por el parlamento y su creciente poder, proyectado en los enclosure acts del siglo siguiente. Esto permitió una modernización de la agricultura mediante la inversión en mejoras de la tierra, como la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes, lo que aumentó considerablemente la productividad. La consolidación de la tierra en grandes propiedades privadas incentivó prácticas agrícolas más eficientes y liberó mano de obra rural, que se acabaría trasladando a las ciudades contribuyendo a la emergencia de la industria. Cabe reconocer, sin embargo, que esta transición se hizo con un relevante coste social2.

Esta liberalización también afectó a otros sectores económicos y productivos como por ejemplo los gremios. Desde la Carta de Monopolios emitida por el Parlamento en 1624 y que limitaba los monopolios que no estuvieran basados en nuevas invenciones, las distintas reformas y la expansión económica fueron mermando el poder y control de esas asociaciones que inhibían en buena medida la innovación. Además, se realizaron modificaciones favorables a esta competencia con la supresión de derechos jurisdiccionales y otros privilegios, además de la supresión de las aduanas interiores, dinamizando la economía del país entero y aumentando la base de recaudación del Estado y el comercio exterior.

Dentro de estos cambios, se elaboró una legislación particularmente relevante y favorable para el crecimiento de la información y de la economía: la ley de patentes, que consolidaba el establecimiento del estatuto de los monopolios que ya se había abierto paso en 1623. La Revolución inglesa otorgó en definitiva a la burguesía un papel preponderante y alteró el marco institucional para que a los factores de la tierra, el trabajo y el capital, se sumase decisivamente el factor disruptivo de la innovación tecnológica que quedaría así razonablemente protegida.

Este desenlace instituyó un considerable nivel de libertad religiosa (salvo para la minoría católica), la independencia judicial, la abolición de delitos políticos, equilibró el poder entre el rey y el Parlamento que se volvió la primera institución del Estado, abolió la censura y estableció una de las leyes que más relevancia tendrían en adelante: la libertad de imprenta, que se instauró en 1695, y que desarrolló el concepto de mercado abierto de ideas, bajo la concepción de que cuando las personas discuten entre sí, al final prevalecen los buenos argumentos.

El ascenso de Gran Bretaña al poder mundial en el siglo XVIII se halla pues fuertemente emparentado con los procesos de propaganda y participación política en su particular revolución. Pero no serían comprensibles sin conectarlos con su creciente capacidad económica: además del aumento de su legitimidad, o su expansión económica, la monarquía constitucional permitió al Parlamento controlar los préstamos e impuestos promovidos por el gobierno, lo que aumentó la información disponible para los acreedores al verse involucrados en el proceso de toma de decisiones, reduciendo el riesgo de incumplimiento. Este compromiso tan garantizado de la deuda pública permitió a Inglaterra y después a Gran Bretaña financiarse de forma mucho más barata que los estados absolutistas-mercantilistas como Francia, en los que los acreedores no estaban representados en el gobierno3.

En definitiva, obligada por las circunstancias, la debilidad de la monarquía inglesa no pudo forzar la reacción absolutista para acaparar el poder y, teniendo que convivir con sus tensiones internas y su heterogeneidad religiosa, Inglaterra acabó alumbrando un régimen político mucho más liberal, complejo y favorable al desarrollo económico y a la proliferación de información, que la consolidaría por encima de las aspiraciones francesas en el liderazgo económico mundial durante mucho tiempo. Toda la transformación institucional y cultural que experimentó fue decisiva no solo para el incentivo del desarrollo económico a medio plazo sino para que en el medio plazo protagonizara la irrupción de la Revolución Industrial.

Las letras de cambio, las acciones transferibles en capital social permanente, las anualidades perpetuas emitidas por el gobierno…

La privatización de los commons y el desplazamiento de los campesinos causaron una pérdida significativa de medios de subsistencia y forzaron la migración hacia las ciudades, generando pobreza y desigualdad. La fragmentación de las comunidades rurales y la desaparición de la vida comunal y sus tradiciones también fueron consecuencias dolorosas. Aunque la transformación agrícola y la industrialización trajeron progreso a la larga, los impactos negativos sobre los más vulnerables y la erosión de la cohesión social fueron innegables.

Frente a lo que sucedió en episodios especulativos desastrosos como el de la Compañía del Misisipi en Francia, el de la compañía de los mares del Sur en Inglaterra tuvo un impacto mucho más contenido en la economía, porque las instituciones participadas por mayores capas de la población se mostraron más sólidas al difundir la información de forma eficiente en mitigar sus efectos perniciosos.

Grande, como siempre Javier.

Desde hace unos meses estoy interesándome bastante en este tipo de sucesos históricos y de momento veo muchas similitudes entre los factores que llevan a la mayor parte de la población a un bienestar social más o menos estable: educación, liberalismo económico y equilibrios de poder. Cuando una de esas patas cojea, me da que algo acaba saliendo mal.

Como siempre, reflejas el coste social que este tipo de revoluciones lleva consigo, en este caso los agricultores desplazados por las reformas agrarias fueron los principales perjudicados, creo, y me pregunto si hubiera sido posible paliar un poco su situación (y si había el más mínimo interés en ello), ya que en muchos casos seguramente pasaron a depender de la caridad al perder el acceso a las tierras que venían trabajando durante décadas.

¡Gracias!

En "Por qué fracasan los países", Acemoglu y Robinson explican que, a pesar de lo que solemos creer, España (bueno, sus Coronas), Francia e Inglaterra eran, sustancialmente, países muy parecidos. Pero la evolución institucional que comentas, o sea la pérdida relativa de poder de la monarquía y el proceso subsiguiente, pusieron a la monarquía británica en la primera posición para la carrera industrial.

Lo que no conocía era el papel de la propaganda y el puritanismo. Joseph Henrich, en "Weird" coincide con tu análisis sobre la imprenta y el protestantismo.

Dicho todo esto, como siempre te dejo una pregunta: ¿era inevitable que la Revolución industrial sucediese en Inglaterra? ¿Por qué no sucedió por ejemplo en Holanda?

Gran artículo como de costumbre, muchas gracias.