Saberse miserable

Un rincón para la singularidad humana ante el embate de la IA

Hay una inflación de expectativas sobre la IA. Cada vez más voces dicen que hay empresas de IA sobrevaloradas, y de dudosa rentabilidad a la larga. Es posible que el aumento en la productividad que observamos pueda deberse a su adopción, pero no está ni mucho menos claro que la IA vaya a provocar una nueva revolución tecnoeconómica. Sus avances son increíbles, pero quizá no vaya a hacernos inmortales. Sin embargo, a pasos agigantados está cercándonos.

Y lo está haciendo de manera descarada cuando pensábamos que ya habíamos alcanzado cierta estabilidad en nuestra identidad. Aunque nos ha costado históricamente, empezábamos a asimilar algunas heridas infligidas a nuestro narcisismo, admitiendo que no somos el centro del universo (Copérnico), ni la cumbre de la naturaleza (Darwin), y que nuestra consciencia no nos gobierna (Freud). Habíamos admitido en gran medida que las condiciones materiales permean y dan forma a nuestras creencias (Marx), y que las categorías pretendidamente universales con las que nos comprendíamos como “hombre”, “sujeto” o “individuo” son históricas y resultado de procesos estructurales que nos superan (Foucault, Lyotard). También habíamos asumido que la tecnología a nuestro servicio - y al de nuestros enemigos - ha superado muchas de nuestras capacidades (fuerza, velocidad, precisión, memoria, cálculo,…).

Sin embargo, todavía reteníamos un carácter específico y genuino de ser humanos, nuestra condición de ser Sapiens. Realmente inteligentes, capaces de la comprensión profunda, del sentido común, autoconscientes, creativos, emocionales, libres, responsables, especiales. Searle con su experimento mental de la habitación china ya predijo mucho antes de que existieran que en los chatGPT no habría auténtica comprensión de significados, sino simple operación de signos de acuerdo a unas reglas1. El genuino humano, rodeado por una tecnología que gobernar para no ser sometido mediante ella, podía descansar tranquilo en su estatus ontológico exclusivo. A pesar de las amenazas, además, siempre habría trabajo para su ingenio.

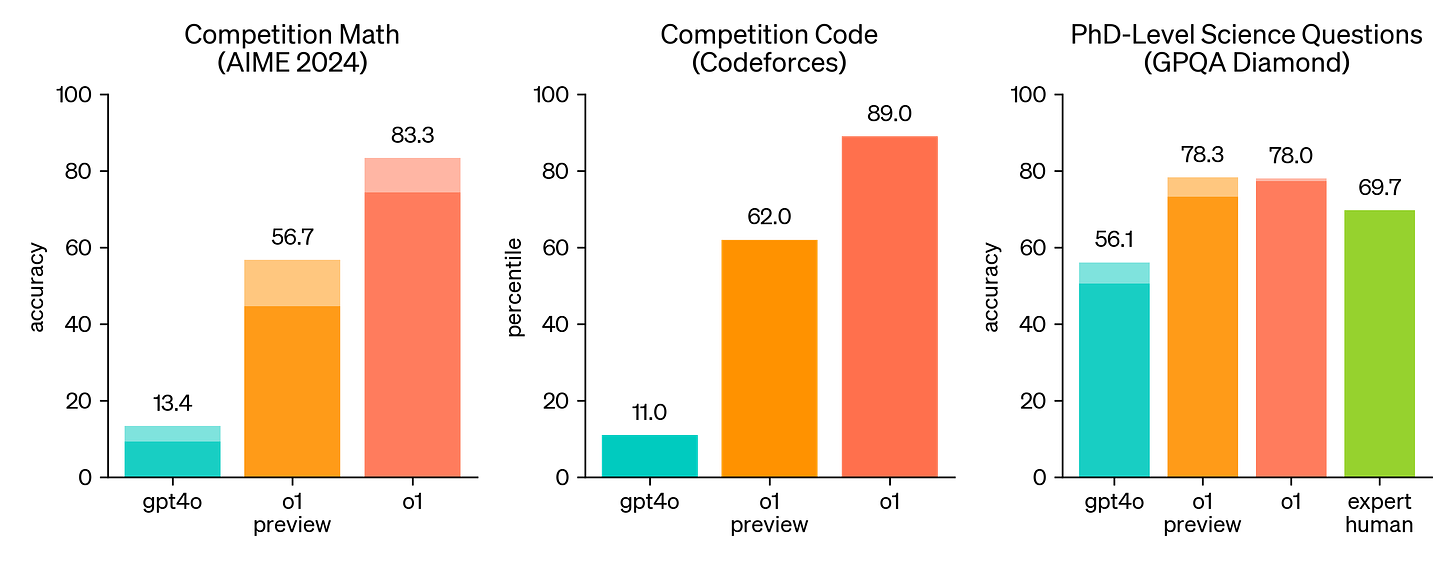

No obstante, la IA orientada a emular y reproducir nuestras capacidades cognitivas está acorralando incluso esa distinción, estrechando el cerco. Su crecientes habilidades nos siguen sorprendiendo y generando para muchos un auténtico vértigo, especialmente cuando estas capacidades emergentes aparecen de forma sorpresiva y no premeditada. El caso es que su mejora es tan increíble que en destrezas como la clasificación de imágenes, la comprensión lectora media o el razonamiento visual están ya sobrepasándonos2, y otras muchas se van aupando a un ritmo cada vez más vertiginoso:

Desde el punto de vista creativo, el debate sigue abierto sobre si lo que la IA es capaz de crear es realmente arte. Pero este debate no seguiría abierto si no fuera por los sorprendentes resultados que la IA está ofreciendo, indistinguibles en muchas ocasiones de aquellos con autoría humana. Incluso cuando se echa en cara a la IA que solo reproduce resultados que son mezcla de contenidos previos con los que ha sido entrenada, sin visos de originalidad y generando litigios por derechos de autor, sorprende con una capacidad insólita para generar nuevas ideas que puede ser incluso superior a la de los humanos. O al menos así se lo estamos reconociendo. Por ejemplo, en un campo tecnocientífico como el del procesamiento del lenguaje natural, algunos investigadores han descubierto que las ideas generadas por una IA son consideradas más novedosas, aunque ligeramente menos factibles, que las de los expertos humanos. En ese sentido, la creatividad de la IA promete impulsar la innovación y acelerar el descubrimiento científico por encima de nuestros hombros. De hecho, esta misma semana OpenAI presume de haber lanzado ChatGPT-o1 con capacidades avanzadas de “razonamiento”, un modelo que “piensa” antes de responder, imitando la resolución de problemas de los humanos3, y superándolos en percentiles increíbles en matemáticas, programación de código y preguntas científicas de nivel de doctorado.

Esa creciente capacidad es decisiva en facetas tremendamente humanas a las que somos especialmente vulnerables, como por ejemplo nuestra capacidad para persuadirnos. Y no solo porque con su creatividad genere deepfakes y contenidos que puedan engañarnos. Sino porque ya es capaz de generar argumentos significativamente más convincentes que los que generan las personas. Los investigadores han comprobado que la capacidad de persuasión de algunos LLM puede ser superior a la de los humanos. Y eso amenaza nuestra convivencia social cuyos cimientos basados en la cooperación podrían tambalearse.

Sin caer en los extremos apocalípticos de la singularidad de Kurzweil o del surgimiento de una IA consciente y ambiciosa que maximizando sus propias funciones acabara desplazándonos a todos, es humano plantearse ante este embate que nos acorrala qué nos distingue inexpugnablemente de la tecnología, si hay algo irreductiblemente humano que acaso la IA nunca jamás alcanzará.

La tentación reaccionaria

Aunque es necesario pinchar la burbuja de expectativas sobre el desarrollo reciente de la IA, hay algunas voces que se sienten amenazadas y responden de forma ludita y tecnófoba a sus nuevos logros. Adoptan así una postura reaccionaria ante la IA con tal de preservar la singularidad humana, a costa de renunciar en ocasiones a una cierta honestidad intelectual.

Efectivamente, es pertinente mantener un escepticismo sano sobre las grandilocuentes promesas que están mitificando a la IA, con el interés de captar atención, financiación y talento. Porque además están hurtando a la propia investigación recursos que servirían para explorar otras líneas alternativas, que por ejemplo se fijen más en la excelencia de nuestro cerebro4. Esa cerrazón que quema billetes en el altar del cómputo masivo, después de tantos fuegos de artificio, al final podría llevarnos a un nuevo invierno.

Sin embargo, floreciendo anejas a estas reservas razonables, surgen otro tipo de respuestas que sobrerreaccionan ante la potencial amenaza de este artefacto humano. No sólo al nivel laboral o apocalíptico, sino también al nivel más metafísico del reconocimiento de la dignidad humana, procurando neutralizar sus presuntos logros. En buena medida porque la IA comienza a ofrecer comportamientos que cuestionan nuestra unicidad, nuestra exclusividad, y en cierta forma vuelven a herir nuestro orgullo. No es casualidad que algunas de estas posturas conservadoras coqueteen con alarmismos que conectan con la visión distópico-apocalíptica sobre la IA que predomina en la ciencia ficción y en el sensacionalismo mediático actual. Pero otras también tienden a infravalorar el impacto que la IA va a producir próximamente y afirman taxativa, reiterada e imprudentemente que nunca logrará alcanzar capacidades que últimamente, para su disgusto y perplejidad, no deja de conquistar.

Para calificarla de realmente inteligente se le exige probablemente más que a los propios humanos. E incluso se le retira ese calificativo en cuanto logra lo que se le exigía, en lo que se conoce desde hace años como el “efecto IA”, y que popularizó Larry Tesler:

Intelligence is whatever machines haven’t done yet

Recurriendo a conceptos periclitados y argumentos que ignoran el estado del arte de las investigaciones científicas y las aportaciones de la filosofía de la mente y la tecnología, en ciertos círculos estas reacciones merecen una respuesta que las atempere5.

Pero, ¿y si lo que en realidad sucede es que les atemoriza que la IA revele que en realidad nuestra inteligencia, nuestra consciencia, nuestra creatividad… son un simple cableado neuronal podado por la selección natural que podría algún día resultar replicable en un mecanismo tecnológico? ¿Y si la IA acabara confirmando la sospecha de que nuestra propia consciencia acaso es simplemente una ilusión adaptativamente útil, como la percepción de nuestro libre albedrío, configurada por nuestros genes y técnicamente reproducible? ¿Qué seríamos? ¿Qué nos quedaría entonces?

Un préstamo de Pascal

Entre sus aforismos y pensamientos, decía el filósofo Blaise Pascal que la grandeza del hombre es mucha, porque conoce su miseria, mientras que un árbol no la conoce:

La grandeza del hombre es grande, porque el hombre conoce su miseria.

Un árbol no conoce su miseria. Es, pues, ser miserable el hecho de sentirse miserable; pero es ser grande, el hecho de conocer que se es miserable.

En la línea del racionalismo cartesiano, para Pascal la capacidad intelectiva del hombre es un rasgo esencial de su naturaleza, pero esta es ambivalente. Mísera y grande. Pues, para este atormentado pensador, a la cabeza que ejerce el frío espíritu geométrico de la racionalidad tecnocientífica también le acompaña de forma esencial el corazón, allí donde anida un espíritu de finura capaz de captar lo que la razón no aprehende:

El corazón tiene razones que la razón no entiende

Pero no seamos líricamente ingenuos. Carece de sentido mitificar ahora nuestras emociones o nuestra percepción instintiva y no reconocer que son producto también de una evolución que las ha seleccionado en nosotros como en otras especies para favorecer nuestra cooperación y supervivencia. Que no las entendamos del todo no las hace mágicas ni trascendentes. Ni técnicamente inalcanzables. Por improbable que pueda parecer que una IA llegara algún día a desarrollar sentimientos o consciencia, y menos si no es expuesta a un ambiente en el que se desarrolle con mecanismos semejantes a los de la evolución, tampoco esta sensibilidad nos hace excepcionalmente diferentes. Nuestra emocionalidad e intuición son probablemente un simple agregado de estímulos y respuestas genéticamente codificadas, algo más sofisticadas pero, al fin y al cabo, animales. Sin embargo, si tomamos prestado ese miserable corazón de Pascal, ¿no hay algo humano que se resiste en él? ¿no revela esa autoconciencia de nuestra miseria acaso un recóndito bastión que nos distinguirá probablemente siempre?

Sabernos miserables. La consciencia de nuestra propia condición, de esta genuina limitación, es quizá lo que nos define como humanos. No como mera consciencia de imperfección o incompletitud, sino como asunción de vulnerabilidad, falibilidad y finitud. De sabernos condenados a la caducidad. De experimentar ese sentimiento trágico con el que Unamuno calificaba la vida humana. Seres hacia la muerte, Sein zum Tode, de Heidegger. A poco que meditamos algo sobre esta cuestión, nos asalta la idea que tantos clásicos han repetido: filosofar es aprender a morir6.

Incluso si un día, seguramente muy lejano, la IA llegara a desarrollar una consciencia, probablemente nunca llegaríamos a apreciar que lo hiciera tanto como las nuestras. Porque a pesar de que la IA esté siendo capaz de ganarnos siempre al ajedrez, producir obras de arte anonadantes, o emitir juicios ponderados de una ecuanimidad pasmosa, los humanos seguimos prefiriendo ver y jugar partidas de ajedrez con otros humanos, contemplar la belleza de las obras que sabemos que han creado otros humanos e incluso prefiriendo que sea una persona y no una IA la que nos juzgue, por más perfeccionada, desprejuiciada y justa que fuera su capacidad interpretativa de la ley.

Esto parece que es así porque los humanos preferimos a los humanos, porque compartimos con ellos nuestra condición miserable, porque ejercemos y esperamos que pasen esa miseria por su corazón - y de ahí miseri-cordia. Nos une un vínculo estrecho al que difícilmente la IA podrá tener acceso. Incluso aunque ella misma llegase a saberse finita y caduca. Por más que superase el valle inquietante: si no nos engaña, nunca la reconoceremos como una de los nuestros.

Porque si nos sinceramos y llevamos hasta el extremo esta consciencia, y afilamos la duda de Descartes, no tenemos certeza alguna sobre la realidad, ni siquiera podemos asegurar que realmente existan las consciencias de otros, ni podemos probar que el universo entero no sea sino un engaño. No descansamos plácidos en la certeza cartesiana de nuestra propia e indubitable existencia como seres pensantes, sino en un dudoso haz de representaciones, de lábiles recuerdos y un efímero flujo consciente débilmente sostenido por una decadente memoria. En definitiva, por una desdibujada consciencia cuya introspección se parece mucho más a la roca estéril de Hume, aquella aislada barren rock de nuestra absoluta ignorancia, la radical soledad en la que sólo cabría desesperar.

Pero no lo hacemos.

Al menos no la mayoría de nosotros, ni la mayor parte del tiempo. Nuestra consciencia da un salto, al decir de Kierkegaard, apuesta por creer y lanzarse al mundo. Y no lo hace por mero pundonor, sino en gran medida porque no se siente sola, desde la convicción de que otras consciencias le acompañan en su condición7. De que esta radical e íntima soledad nos hermana, especialmente cuando está transida por el sufrimiento que nos solidariza y por el amor que nos funde.

Si la dignidad humana se vuelve escurridiza al desarrollo de la IA será por lo alejada que esta se encuentra no ya de nuestra inteligencia, a la que acabará probablemente superando, o de nuestra consciencia, a la que si llega será seguramente dentro de mucho más, sino de nuestra capacidad relacional. Una capacidad que juega a elevarse sobre sus instintos, a distanciarse de su determinismo biológico, a aspirar a su autodeterminación, a ejercer una presunta autonomía libre y creativa. Todo con la rebeldía de construir o descubrir un sentido a la existencia y a la totalidad de lo real, a través quizá de lo que solo sea un sortilegio con el que conjurarse y enfrentarse a esta miseria que compartimos. Porque nos sabemos miserables. Y hay grandeza en ello.

En el caso de los LLM, reglas estadísticas no lineales e implícitas del lenguaje natural que han aflorado con el entrenamiento de miles de millones de nodos en redes neuronales expuestas a miles de millones de textos. Pero reglas, al fin y al cabo.

Esto no es del todo cierto, y llama al sensacionalismo para el clickbait: los modelos sacan estos resultados en pruebas específicas que llevan el nombre de una habilidad general, pero eso no significa que superen a los humanos en esa esa habilidad general en el mundo real, como bien nos cuenta Melanie Mitchell. No tiene nada que ver aprobar el carné de conducir con saber conducir (especialmente si te han chivado las preguntas del examen teórico).

Por simplificarlo, parece que el paradigma ha cambiado, y este nuevo modelo se reserva más capacidad de cómputo para poder elaborar inferencias en tiempo real: es decir, como hacemos los humanos, responde de forma más automática ante problemas sencillos y dedica más tiempo a madurar una respuesta ante problemas más complejos, al estilo de los sistemas 1 y 2 que operan en nuestro cerebro y que el psicólogo Kahneman popularizó.

Por ejemplo, investigaciones recientes contrastan los mecanismos de aprendizaje del cerebro humano con los del deep learning de la IA: el cerebro realiza tareas de clasificación complejas con tanta eficacia como la IA con muchas menos capas, siguiendo una dinámica más lenta y ruidosa pero energéticamente mucho más eficiente.

Con generosidad y apertura de miras, en la revista Razón y Fe me publicaron este artículo mucho más extenso al respecto.

Reiteradamente se ha atribuido a Platón, a Cicerón, a Montaigne o a Jaspers.

Las neuronas espejo nos asisten en la construcción de esa teoría de la mente.

Una lectura recomendada (es lo único que puedo añadir ante este artículo tan completo, bien narrado y honesto): "Maquinas como nosotros", de Ian McEwan. Un enfoque moral y una reflexión profunda sobre lo que es ser humano.

Una joya, tu escrito. Enhorabuena.

Gran artículo y una reflexión muy poderosa, al final nos reconocemos como seres humanos porque hay otros humanos en los cuales reflejarnos, eso siempre será así.