Vivir para siempre

La aspiración humana por vivir más y mejor que la IA ha hecho suya

Cuentan que Titono enamoró tan perdidamente a la diosa Eos que esta le pidió a Zeus que lo hiciera inmortal y lo acompañase en su condición eterna. Sin embargo, Eos olvidó que la mortalidad de Titono iba a ser el final de un largo camino de degradación. Así, al no recordar pedir para él también la eterna juventud, Titono fue envejeciendo, menguando y arrugándose de forma lastimosa y quejosa hasta que Eos acabó encerrándolo en una habitación o, según otras versiones, acabó convirtiéndolo en una cigarra con cuyo canto pudiera expresar su lamento eterno.

La IA quizá esté empezando a escucharlo.

El arquetípico mito griego de Titono refleja la milenaria aspiración humana no sólo de alargar nuestra vida sino de conservarla joven. La mítica eterna juventud inspiró desde la antigüedad toda suerte de relatos y aventuras, como las de Alejandro Magno, quien presuntamente persiguió el agua de la vida que tiempo atrás había descrito Heródoto en sus historias. La fuente de la eterna juventud llegó a convertirse en una obsesión en el Renacimiento, tanto como para que algunos atribuyeran a Ponce de León, explorador y colonizador de la Florida en América, un empeño para adentrarse en sus tupidas selvas buscándola de forma infructuosa. Todo por hallar aquella fuente de la que emanaría el elixir de la vida que los alquimistas medievales, como el gran Paracelso, habían tratado de elaborar con sus pócimas, entremezclándolas sin advertir que anticipaban la química contemporánea. Más allá de dar con la fórmula para convertir el plomo en oro, alcanzar la vida perdurable fue su empeño.

La aspiración por curar, preservar y alargar la vida humana ha sido una constante en la historia humana. Un instinto que compartimos con nuestros parientes animales, como el caso de este orangután que se cura con plantas medicinales. Pero singularmente en nuestro caso, gracias a la información que nos hizo humanos, nos hemos inspirado por los mitos y hemos sido capaces de mirar más allá de ellos, aprovechando nuestra capacidad cognitiva para mejorar y expandir nuestra esperanza de vida muy por encima de la de otros animales. Al fin y al cabo, la muerte es consecuencia de la disolución entrópica a la que se enfrenta la acumulación de información y complejidad. Muy pronto ciencia y tecnología fueron desarrollándose al servicio de esta aspiración.

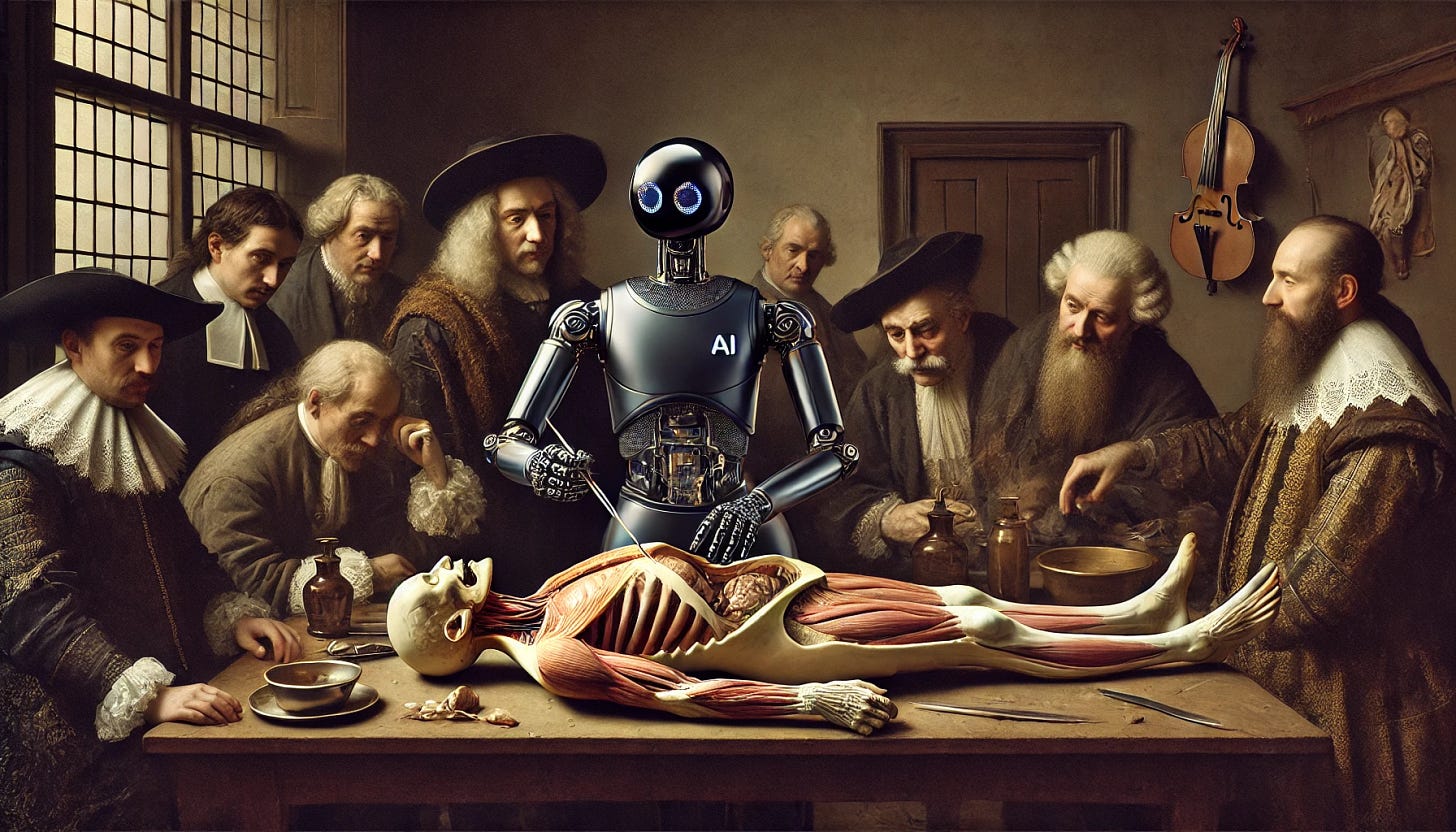

Ya a Hipócrates, en la antigua Grecia, no le bastaron las creencias mágicas y supersticiosas y propuso suponer que para las enfermedades no existen más causas que las naturales, de forma que pudieran ser estudiadas y tratadas mediante la observación clínica de las evidencias, sin perder el enfoque ético de su famoso juramento. Esa observación sistemática llevaría a Galeno, siglos después, a ampliar su enfoque y tratar de sistematizar el conocimiento médico de su tiempo, del que fue capaz de extrapolar un marco teórico que perduró más de mil años, incluyendo su famosa versión de la teoría de los cuatro humores. Aunque sus observaciones anatómicas se basaban en la disección de animales y contenían errores, su trabajo representó un esfuerzo monumental por organizar y entender la anatomía humana de manera coherente que serviría para entrenar a futuras generaciones.

En el Renacimiento, muchos siglos después, Vesalio desafió la autoridad de Galeno al atreverse a expandir la información disponible y realizar disecciones humanas contra el tabú social, lo que le permitió corregir errores y hacer de la anatomía una ciencia empírica. Pero para entender el funcionamiento del cuerpo humano y mejorar diagnósticos y tratamientos, no toda la complejidad humana resultaba directamente observable mediante la disección de cadáveres. Por eso, sobre aquellos hombros, otros gigantes como Harvey incorporaron trabajos experimentales más sofisticados que de nuevo permitieron aumentar la información disponible, como cuando determinó que la sangre no se regeneraba en los órganos, como se había creído durante siglos, sino que circulaba en un circuito cerrado y dinámico.

La observación precisa alcanzó niveles extraordinarios gracias a la tecnología, como el microscopio, que abrió el mundo de la microbiología. Con él y algunas técnicas avanzadas como la de tinción, Ramón y Cajal descubrió la estructura profunda de nuestro sistema nervioso y a las neuronas como las unidades fundamentales del cerebro. Pero no bastaría llegar ahí en la precisión. El mandato hipocrático de no hacer daño1 exigiría proseguir en la precisión y personalización médica, retomándose en la labor de médicos como Marañón que, ya en el siglo XX, continuaron este legado procurando integrar la medicina con la psicología y la sociología, abogando por una medicina humanista más personalizada que tomara en cuenta no solo los aspectos físicos, sino también los psicológicos y sociales del paciente.

Todos estos progresos fueron ayudando a la extensión y mejora de nuestra vida, que ha sido particularmente intensiva en el último par de siglos gracias a otra serie de medidas clave. Por ejemplo, la mejora de nuestra higiene y el saneamiento de nuestras poblaciones, que han reducido las enfermedades transmitidas por el agua y otros vectores. También con nuestra nutrición, mejorada por la disponibilidad y calidad de los alimentos. Y desde luego con la mejora de nuestras condiciones sociales y económicas que han favorecido nuestra educación y protección. Pero sin duda los enormes avances en medicina han sido decisivos: baste mencionar muy a vuelapluma las vacunas, los antibióticos, las mejoras quirúrgicas o los programas de prevención y promoción de hábitos saludables en materia de salud pública. El conocimiento científico médico difundido globalmente y sus prácticas técnicas potenciadas por la innovación nos han permitido disparar esta esperanza y calidad de vida de forma sorprendente. Incluso para que algunos coqueteen científicamente con la idea de la inmortalidad.

El sueño de Méchnikov

Envejecemos irremisiblemente. Aunque recientemente han descubierto que no lo hacemos de golpe, sino en un par de momentos especialmente intensos. Pero hubo quien desde la medicina se rebeló contra este destino que asume el envejecimiento como un proceso inevitable. A finales del siglo XIX, el biólogo y zoólogo ruso Iliá Méchnikov había despuntado en sus investigaciones en inmunología por las que sería galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1908. Sin embargo, volcó su ingenio en atender a la biología del envejecimiento, profundamente motivado por la idea de que la longevidad humana podía ser extendida y mejorada mediante la intervención científica.

Reconocido por su descubrimiento de la fagocitosis, el proceso mediante el cual ciertas células del sistema inmunológico engullen y destruyen patógenos, Méchnikov no se limitó a estudiar la respuesta inmune, sino que intentó instrumentalizarla para retrasar el proceso de envejecimiento. Porque estaba convencido de que el envejecimiento era, en gran parte, el resultado de procesos biológicos que podrían ser influenciados y controlados, lo que lo llevó a desarrollar la hipótesis sobre la importancia de la microbiota intestinal y la idea de que el envejecimiento podría mitigarse a través de cambios dietéticos específicos, como el consumo de bacterias lácticas. Aunque rudimentaria en comparación con los conocimientos actuales, su visión plantó la semilla para una amplia gama de investigaciones sobre la longevidad que han continuado hasta nuestros días.

El sueño de Méchnikov de extender la vida humana inspiró una serie de avances científicos y tecnológicos que han explorado diversas facetas del envejecimiento y la longevidad. Un área clave de investigación ha sido el estudio de los telómeros, las estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular. Este acortamiento se asocia con el envejecimiento celular, y el descubrimiento de que la enzima telomerasa puede mantener la longitud de los telómeros ha abierto la posibilidad de retardar el envejecimiento a nivel celular. Este hallazgo ha llevado a la exploración de terapias que podrían, en teoría, rejuvenecer las células y prolongar la vida humana, abordando uno de los mecanismos fundamentales del envejecimiento.

Otro campo crucial en esta búsqueda es la medicina regenerativa, que se centra en la reparación y reemplazo de tejidos y órganos dañados, lo que puede mitigar los efectos del envejecimiento. El uso de células madre, que tienen la capacidad de diferenciarse en diversos tipos de células y regenerar tejidos, está a la vanguardia de esta disciplina. La medicina regenerativa no solo apunta a curar enfermedades degenerativas, sino que también podría rejuvenecer órganos y tejidos envejecidos, extendiendo la vida útil de las células y, por lo tanto, del organismo en su conjunto. La integración de la medicina regenerativa con la edición genética y otras tecnologías avanzadas, como la bioimpresión 3D, sugiere un futuro en el que el envejecimiento podría ser abordado de manera integral, combatiendo el desgaste biológico desde múltiples frentes.

Pero si existe un panorama especialmente prometedor es un escenario en el que el desarrollo de la IA está teniendo un papel protagonista por su capacidad para identificar patrones en cantidades masivas de información. Se trata de la polémica edición genética que ha emergido como una herramienta poderosa en la búsqueda de la longevidad. La tecnología recientemente desarrollada CRISPR-Cas9, el corta-pega de la ingeniería genética, permite modificar el ADN con una precisión sin precedentes, lo que ha dado lugar a la posibilidad de corregir genes asociados con el envejecimiento y enfermedades relacionadas. Por ejemplo, se ha investigado cómo la edición genética podría aumentar la resistencia al estrés oxidativo o mejorar la reparación del ADN, factores clave en el envejecimiento celular. CRISPR no solo permite intervenir en los mecanismos biológicos del envejecimiento, sino que también abre la puerta a la posibilidad de diseñar seres humanos con una predisposición genética a una vida más larga y saludable.

Estos desarrollos científicos han alimentado la aspiración transhumanista, que busca utilizar la tecnología para superar las limitaciones biológicas humanas, incluyendo el envejecimiento. El transhumanismo propone que, a través de avances como la modificación genética, la biotecnología, y la IA, es posible no solo extender la vida humana, sino también mejorarla radicalmente. Este movimiento está inspirado en la creencia de que la longevidad extrema, e incluso la inmortalidad, podrían ser alcanzables si se comprenden y controlan completamente los procesos biológicos. Así, el sueño de Méchnikov ha evolucionado desde la modesta idea de influir en el envejecimiento mediante la dieta hasta una visión futurista donde la biología y la tecnología se combinan para reimaginar la vida humana en su totalidad, planteando nuevas posibilidades y desafíos éticos sobre lo que significa ser humano y cómo podemos vivir más allá de nuestras limitaciones actuales. Pero antes, echemos un vistazo a cómo la IA está ganando concretamente ese protagonismo creciente para hacernos vivir más y mejor.

Avances con la IA

La adopción médica de la IA, y su enfoque basado en redes neuronales que tanto debe conceptualmente al descubrimiento de Ramón y Cajal, es heredera de esa corriente que ha ido incentivando la captación sistemática de información disponible como hiciera Galeno, aprovechándola para descubrir patrones ocultos al ojo humano. Nos hallamos ya en ese momentum en el que la precisión de datos biológicos ha alcanzado la información de nuestro ADN, diseccionando aún más nuestra naturaleza como Vesalio, y se encuentra afinando el diagnóstico y el tratamiento al nivel personalizado en la estela de Marañón. La IA está así desentrañando los secretos del genoma humano y las interacciones moleculares proporcionando una visión detallada de los procesos celulares y del envejecimiento, así como incorporando innumerables variables psicosociales, para llevar el conocimiento médico a nuevas alturas, extendiendo y mejorando la vida humana de formas que antes solo podíamos imaginar.

Su punto de partida no es probablemente demasiado espectacular, pero sí esencial: ayudarnos a llevar una vida sana de forma preventiva antes de que arrecie la enfermedad y la degeneración. Así la IA está ya mejorando nuestra salud a través de bots que actúan como entrenadores cada vez más personalizados.

Pero sin duda la IA destaca en su capacidad para la detección de los patrones complejos que se nos escapan, estimulando que algunos coqueteen con la idea de hacer de la medicina una ciencia exacta. De hecho:

La IA ya está permitiendo detectar el cáncer de mama en tejidos aparentemente normales para especialistas, democratizando el diagnóstico avanzado.

Está extendiendo esta capacidad de detección no ya sobre la enfermedad aflorada sino sobre la enfermedad futura. La detección precoz de otras enfermedades, como por ejemplo las cardiovasculares, está creciendo a pasos agigantados con modelos de IA con unas tasas de acierto del 95%.

En enfermedades particularmente complejas y desconocidas vinculadas a nuestra degeneración natural, la IA está ayudando poderosamente y ofreciendo horizontes prometedores, como por ejemplo para la prevención del Alzheimer, el diagnóstico precoz del Parkinson o la esquizofrenia cuya cura está acelerando.

Indudablemente, existen problemas de salud pública que han emergido de nuestra adopción social de los propios remedios que hemos inventado. Ahí se encuentra, por ejemplo, el famoso problema de la obsolescencia de los antibióticos y la aparición de las llamadas superbacterias resistentes a ellos y que podrían hacernos retroceder a enfermedades que creíamos superadas cuando no erradicadas, convirtiéndose a mediados de este siglo en la primera causa de muerte en el mundo. Pues bien, ahí la IA también nos está asistiendo y postulándose como una esperanza para mitigar semejante desafío.

Con todos estos movimientos, no es de extrañar que existan tentaciones para hurtar a toda la comunidad académica estos descubrimientos, intentando monetizar sus potenciales beneficios económicos sin cuya promesa, probablemente, no existiría tampoco la inversión actual. Google podría convertirse en la nueva empresa farmacéutica como tan bien nos cuenta Antonio Ortiz.

Los más optimistas e inspiradores del movimiento transhumanista, como Kurzweil, insisten en la capacidad de la IA para ayudarnos a alcanzar la “velocidad de escape de la longevidad”2: En la actualidad, el progreso científico proporciona al estadounidense o al británico medio una esperanza de vida adicional de entre seis y siete semanas cada año. Si la IA prosigue hasta alcanzar un dominio pleno de la biología celular, como esperan las visiones más tecnoptimistas, los avances se acelerarán bruscamente. En el momento en el que el incremento anual en la esperanza de vida llegue a los doce meses, alcanzaremos esa velocidad de escape para extender indefinidamente nuestra esperanza de vida si no sufrimos una alteración profunda en las condiciones que facilitan nuestro desarrollo tecnológico. Vivir para siempre, ceteris paribus.

En su favor, argumentan que para tratar la fibrosis pulmonar idiopática, la IA ya ha diseñado el primer fármaco de principio a fin que entró en los ensayos clínicos de fase 2. Estos diseños empiezan a ser posibles por el salto tremendamente abrupto y en gran medida inadvertido que estamos viviendo: A lo largo de toda la historia hasta 2022, la ciencia había determinado la forma de unas 190.000 proteínas. Pero ese año, AlphaFold 2 de DeepMind descubrió más de 200 millones, y las puso gratuitamente a disposición de los investigadores para contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos. El tiempo que se nos avecina es prometedor.

Kurzweil sigue insistiendo en su pronóstico en torno a la singularidad tecnológica, y fija en torno a 2029 y 2035 el momento en el que el envejecimiento no aumente la probabilidad anual de morir. Aunque no nos dejemos llevar por promesas tecnoingenuas que alimenten nuestro antediluviano anhelo por vivir más y mejor, el escenario que dibuja la innovación tecnológica y en particular la IA reclama nuevas reflexiones sobre nuestra condición y el futuro deseable que queremos.

Mortales inmortales

En un conocido y breve relato, la autora de Frankestein, Mary Shelley, escribió “El mortal inmortal”, que narra la historia de Winzy, un joven aprendiz de alquimista que, al beber por error una poción creada por su maestro, se vuelve inmortal. Aunque al principio cree haber encontrado la clave para una vida sin fin y sin sufrimiento, con el tiempo descubre que su inmortalidad es una maldición: Mientras las personas que ama envejecen y mueren a su alrededor, Winzy queda atrapado en una existencia interminable marcada por la soledad, el dolor y el desgaste emocional. La obra decimonónica de esta genial autora explora así la naturaleza humana y las consecuencias imprevistas de desafiar el orden natural. ¿Es realmente deseable una vida sin fin? ¿vivir más es vivir mejor? ¿qué desafíos afrontaríamos en semejante escenario?

Una de las primeras preocupaciones que surge al considerar un alargamiento significativo de la vida es la desigualdad, pues ninguna innovación alcanza su adopción global en el corto plazo. ¿Quién tendrá acceso a estas tecnologías? Si la posibilidad de extender la vida y mantener la juventud queda reservada para aquellos con recursos económicos, la brecha entre ricos y pobres se profundizaría aún más de una forma dramática. Aquellos con acceso a estas tecnologías podrían disfrutar de vidas prolongadas, mientras que los menos afortunados seguirían viviendo vidas más cortas y menos saludables. Esta desigualdad en la longevidad podría llevar a nuevas formas de injusticia y exclusión social, donde los ricos no solo acumulan riqueza, sino también tiempo, una de las formas más valiosas de capital.

Además de la desigualdad, una vida más larga tendría implicaciones profundas para la estructura social, la economía y el medio ambiente. Una población que envejece más lentamente o que prácticamente no envejece pondría una enorme presión sobre los recursos naturales, como el agua, los alimentos y la energía reviviendo la trampa maltusiana. También cambiaría la dinámica intergeneracional: si las personas vivieran varios siglos, las generaciones más jóvenes podrían enfrentarse a una perpetua falta de oportunidades, ya que los puestos de trabajo y el poder quedarían concentrados en manos de una élite longeva, como ha explorado la película In time. Este estancamiento podría sofocar la innovación y la renovación social, generando tensiones y conflictos entre las generaciones.

Finalmente, la posibilidad de una vida sin envejecimiento plantea preguntas profundas sobre el significado del tiempo y la existencia humana. Si la juventud se convierte en un estado permanente, podríamos perder la sensación de urgencia que a menudo impulsa nuestras decisiones y acciones. La perspectiva de una vida ilimitada podría desinflar nuestras motivaciones y aspiraciones, llevando a una especie de apatía existencial. Además, la noción de propósito, que en gran medida está vinculada a la finitud de la vida, podría perder su significado. Ya Heidegger enfatizó la condición humana como ser-para-la-muerte (Sein-zum-tode). Sin la sombra de la muerte, ¿cómo se verían alteradas nuestras experiencias, expectativas, relaciones y logros?

Como siempre, abogar por un punto reflexivo que aúne el mito, la ciencia, la historia, la innovación, la economía y la filosofía puede resultar tan inquietante como fecundo y, acaso, esclarecedor. Para que, si seguimos viviendo cada vez más, también podamos intentar seguir viviendo mejor.

Primum non nocere, como reza su famoso adagio.

Como es conocido, la velocidad de escape es la velocidad inicial que hay que imprimirle a un objeto para que pueda alejarse indefinidamente de un planeta superando su atracción gravitatoria.

Sigo siendo escéptico acerca de un aumento espectacular de la longevidad, pero no solo a nivel tecnológico. También filosófico. Además de lo que apuntas, lo que somos es lo que recordamos (hay que ver "Total Recall"). Cuando el tiempo se dilata, nuestros recuerdos no alcanzan, menguan, sintetizan. Si ya tenemos dificultades para recordar todo nuestro pasado, que acaba siendo una serie de viñetas a que conectamos entre sí mediante un relato ad hoc, me cuesta imaginar cómo será recordar una vida de mil años. Creo que el recuerdo haría que no sintiera que de verdad he vivido mil años, sino exactamente lo que ya he vivido: unos cuántos instantes de dolor, felicidad y monotonía.

Dos lecturas:

Homo Deus, de Yarari, que explora el potencial de desigualdad que comentas.

El inmortal, de Borges.

Como siempre, gracias