Creencias que iluminaron el cosmos

Inspiración, geometría y astronomía

Creencia y ciencia parecen enfrentadas. El rigor del método empírico y matemático parece chocar con la entrega a una fe en prejuicios o ideas no demostradas. Pero en muchas ocasiones las creencias míticas, religiosas o de raíz filosófica han servido y sirven como motor inspirador y estimulante para la ciencia. Sin contraste empírico y coherencia racional no hay ciencia. Pero sin pasión por investigarla, menos.

Que los dioses sean arquitectos o ingenieros de la realidad ha estimulado y orientado productivamente la investigación. La creencia pitagórica en que los números revelan el orden del mundo impulsó a Galileo a matematizar la filosofía natural convirtiéndola en física. La creencia sobre la continuidad o discontinuidad del ser o de la materia, o la creencia en el fundamento estático o dinámico de la realidad, que enfrentó a los seguidores de Parménides y Heráclito, estimularon el desarrollo del conocimiento durante siglos. Por ejemplo, impregnó los debates entre cartesianos mecanicistas y newtonianos creyentes en fuerzas a distancia, alcanzando nuestros días en la mecánica cuántica1. Y, desde luego, dinamizó la teoría de la evolución de Darwin basada en el cambio frente al inmovilismo de las especies clasificadas por Linneo.

Pero si hay un episodio fascinante en la historia de la ciencia en el que las creencias estimularon al conocimiento es sin duda el de la astronomía. La profundidad insondable del cielo estrellado fue sumidero de curiosidad y de elaboraciones legendarias. Su inconmensurable estudio se prestaba a que las creencias sirvieran de sostén desde el que alzar la mirada al cosmos, estimulando el nacimiento, la revolución y la consolidación de una ciencia que resultaría arquetípica para que el resto emergieran. De hecho, esta historia que os traigo suele sincronizarse con el período de la Revolución Científica. Y fue posible porque la inspiración de algunas creencias acabó iluminando el cosmos.

Computando astros

Probablemente, el ejemplo más manido y reciente de que una creencia puede inspirar el desarrollo de la astronomía o la cosmología se halle en las investigaciones del sacerdote belga George Lemaître, que sin desviarse un ápice en su compromiso con la evidencia y las matemáticas, sentó las bases de la teoría del Big Bang, que algunos quisieron ver una conciliación con la creación ex nihilo2. Sin embargo, la historia apasionante que hoy os traigo se remonta a los orígenes mismos de la astronomía, en los que las matemáticas corrieron a articular fecundas creencias primigenias.

Porque durante siglos la astronomía fue un asunto de matemáticos. No tenían pretensiones reales de hablar sobre la naturaleza de los objetos estelares sino de predecir su movimiento y ubicación. Estas descripciones eran útiles para medir el tiempo, anticiparse a las estaciones y orientarse en el camino, especialmente por mar. Pero el halo divino y de misterio que siempre ha cubierto el cielo estrellado, y que bien estremecía a Kant3, hizo que el cálculo de estos movimientos se tornara especialmente interesante para quienes creían en su capacidad para influir en los acontecimientos y en nuestras vidas. Los más poderosos quisieron hallar en esas matemáticas pronósticos sobre sus reinados o sus batallas. La geometría serviría al oráculo.

Pero al tratar de construir modelos geométricos para caracterizar los movimientos, había que empezar por algún lugar. Y las creencias son siempre un suelo enriquecido desde el que comenzar, siempre y cuando no acaben lastrándonos, porque estimulan esa pasión que nos mueve. Egipcios y mesopotámicos fueron pioneros en el cálculo astronómico, el registro del movimiento de los astros y la formulación de mitos y presagios. El control de las cosechas y, según creían, de las batallas dependía de los designios celestes. Sin embargo, fueron probablemente los griegos los que dieron un paso adelante en la racionalización matemática del cosmos a partir de algunos primeros principios y creencias.

Para ellos, conscientes de la esfericidad de la Tierra4, la estrellas distribuidas en sus constelaciones fijas parecían incrustadas en una gran esfera concéntrica con el centro terrestre, que giraría alrededor de un eje que atravesaba la estrella polar y nos señalaba el norte terráqueo. El giro de esta bóveda de estrellas fijas era observable durante una noche. Pero otros extraños y poderosos astros parecían desafiar esa corriente masiva y cavilaban con su particular trayectoria, mucho más lenta, sobre ese fondo estrellado a lo largo del año. Esos astros errantes, con sus desconcertantes movimientos que avanzaban y retrocedían entre las constelaciones, debían de obedecer alguna ley racional en su camino. No otra cosa significa planeta, sino estrella “errante”.

Los griegos comenzaron a construir modelos geométricos sobre algunas suposiciones metafísicas. Aristóteles recogió la tradición griega que consideraba que la Tierra sometida al cambio constante estaba compuesta de cuatro elementos que se mezclan e intercambian en diversas proporciones: tierra, aire, agua, fuego. Pero en el firmamento, donde todo permanecía inalterado durante el paso de los siglos, los astros debían constituir entidades divinas, incorruptibles, eternas. Debían de estar hechos de un quinto elemento, el llamado éter. A su vez, la tradición pitagórica que Platón retransmitió había inspirado la idea de que ese carácter perfecto del divino firmamento debía estar ligado a la perfección geométrica de la esfera y el círculo. De modo que, alrededor de la Tierra, había de girar la gran esfera de las estrellas fijas y un cúmulo de esferas y círculos que, de alguna forma, explicasen el movimiento de esos díscolos errantes planetas perfectamente identificables en el firmamento. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno,…

Pero la cosa no era fácil. Cuando el número acudió a precisar los movimientos, los astrónomos observaron que un simple modelo en el que los planetas describieran círculos alrededor de la Tierra no era capaz de predecir los avances y las retrocesiones que describen a lo largo del año. Era necesario, respetando esas creencias griegas, hacer más complejo el modelo para ajustarlo a las observaciones. Algunos como Apolonio de Perga o Hiparco de Nicea emplearon diversos arreglos geométricos, como el de los epiciclos y los deferentes. Este sistema consistía en describir la trayectoria de los planetas a través de diversos movimientos circulares: alrededor de la Tierra, algo desplazada de su centro, se dibujaría una trayectoria circular llamada deferente. Por esta trayectoria a su vez giraría no el planeta sino un punto vacío, alrededor del cual a su vez giraría el planeta en un segundo círculo llamado epiciclo. Con ello se conservaba la perfecta circularidad y al mismo tiempo se explicaban las idas y venidas observadas desde la Tierra.

Con estos ardides, por fin, en el siglo III Claudio Ptolomeo compendió en su famosa obra Almagesto un portentoso desarrollo, respetuoso con la tradición filosófica griega y con una gran precisión. Este gran modelo, de forma simplificada, sería retratado como un modelo geocéntrico, pero escondía innumerables ajustes con múltiples epiciclos, haciéndolo tan bueno que resultó indiscutible durante más de mil años. Pero claro, hoy sabemos que, añadiendo epiciclos y deferentes, se puede construir cualquier figura, como esta de Homer Simpson con un millar de ellos:

Revoluciones revolucionarias

Después de una decena de siglos, otro astrónomo, impulsado por sus creencias, se atrevió a desafiar este milenario sistema. Contra toda evidencia, pues la tierra no parece moverse bajo nuestros pies, un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico la echó a rodar. Y todo porque se sentía especialmente embaucado por las virtudes de la simplicidad que un fraile franciscano había predicado un par de siglos antes. Este fraile era Guillermo de Ockham y con su famosa navaja había postulado un principio filosófico con el que depurar los excesos especulativos de los escolásticos de su tiempo: Los seres no debían multiplicarse innecesariamente para explicar la realidad. Una parsimonia o economía ontológica eran recomendables. Resulta mucho más plausible que suceda lo sencillo a lo complicado. Lo simple es con frecuencia más verdadero que lo complejo. Nadie puede probar esto ni se cumple siempre, pero estadísticamente parece un principio razonable. Una creencia inspiradora.

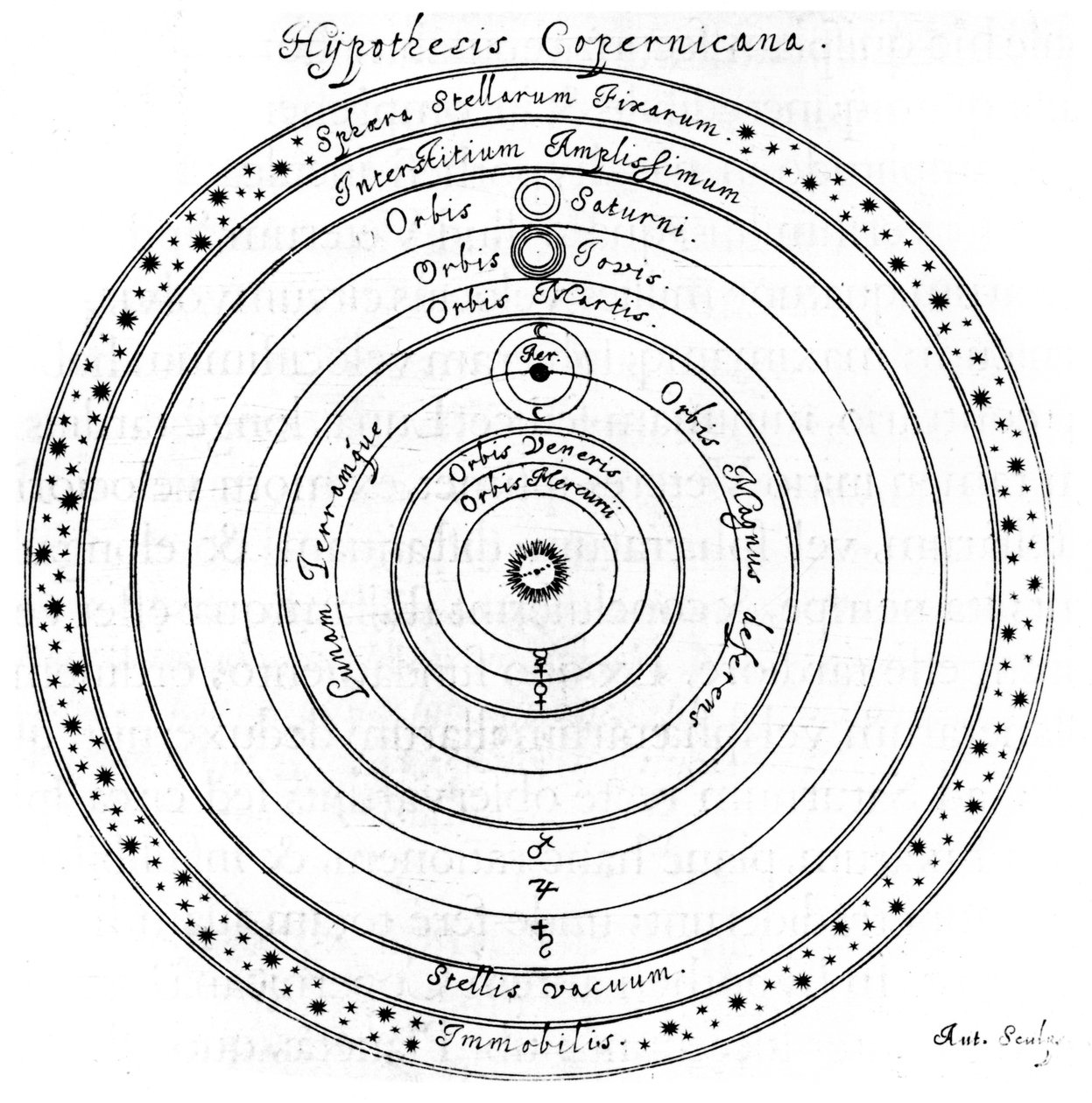

Por eso, Copérnico, impulsado por esta convicción, desafió no solo la intuitiva quietud de la Tierra, sino también las escrituras que explícitamente contenían algún versículo que la confirmaba5. Acaso por eso su obra no apareció publicada hasta después de muerto, para evitarse problemas inquisitoriales. La algarabía abigarrada de epiciclos y deferentes de Ptolomeo contrastaba con la simplicidad de un modelo que seguía obedeciendo a la perfección circular, con la pequeña minucia revolucionaria de poner en órbita a la Tierra alrededor del Sol. Comenzaba para muchos la Revolución Científica. Con un librito revolucionario sobre revoluciones que tardaría más de medio siglo en llamar la atención.

Pero el modelo no era tan sencillo como suele representarse. Para que cuadraran los datos, Copérnico tuvo que seguir recurriendo a algún que otro epiciclo para encajar las observaciones. Y la acumulación de datos pondría la precisión de su modelo contra las cuerdas, de forma que nuevas creencias inspiradoras y nuevos cálculos vinieran al rescate para mejorarlo.

Robando el oro egipcio para construir un templo

A la muerte de su maestro, Johannes Kepler heredó sus precisos registros planetarios que había ayudado a recopilar. En su ingente observatorio, Tycho Brahe había logrado hacer mediciones cuarenta veces más precisas que las de sus predecesores. Pero esas evidencias tensionaban el modelo de Copérnico que tenía cautivado a Kepler. Convencido de que el polaco había andado cerca, no podía negar que el sistema heliocéntrico basado todavía en el antiguo dogma griego de los círculos perfectos resultaba insuficientemente preciso. Así que tuvo que reemplazar sus creencias por otras que le sirvieran de inspiración.

Kepler seguía convencido de la perfecta armonía matemática del universo que los antiguos habían detectado, para él símbolo del Dios arquitecto de la creación. Dejó escrita la franca confesión de que estaba “robando los vasos de oro de los egipcios, para construir con ellos un templo a mi Dios”. Y entonces se le ocurrió la idea, regresando a Platón, de que quizá la perfección se hallaría en los cinco sólidos platónicos. Estos son los únicos cinco poliedros convexos regulares, es decir, en los que sus lados, ángulos y caras son idénticos:

Además, estas figuras tenían la ventaja de haberse asociado tradicionalmente a los elementos fundamentales de la naturaleza en los que creían los griegos6. Y los inscribió en esferas concéntricas, circunscritas sucesivamente, tratando de predecir las distancias de los seis planetas conocidos, incluyendo la Tierra, entorno al Sol.

Sin embargo, anidar estos cinco poliedros regulares no resolvía el problema y sus cálculos seguían sin cuadrar. Así que Kepler siguió buscando, persuadido todavía de la perfección geométrica, qué otra figura sería merecedora del cuño divino. La búsqueda fue un proceso arduo y obsesivo. No contaba con las herramientas matemáticas precisas, salvo por los recientemente inventados logaritmos que le agilizaron algunos cálculos. Durante años, exploró con una paciencia inquebrantable y una intuición casi mística múltiples posibilidades geométricas, hasta que, finalmente, halló la respuesta en las secciones cónicas descritas desde la Antigüedad por Apolonio de Perge:

Qué gratificación debió de experimentar Kepler cuando descubrió que los planetas se movían en trayectorias con forma de elipse, con el Sol en uno de sus focos. El universo respondía a su creencia en que una lógica profunda y armoniosa lo gobernaba. La huella de un Creador. Casi ocho décadas tardaría un tal Newton, cargado con sus propias creencias, en explicar por qué lo hacía, cerrando aquel magnífico período que los historiadores dieron en llamar Revolución Científica. Con una licencia narrativa, Amenábar jugó en su película Ágora a atribuirle semejante intuición a Hipatia de Alejandría más de un milenio antes de que Kepler la descubriera, como recoge esta conocida escena:

Como en la astronomía, cuántas creencias hoy nos siguen movilizando e inspirando, aunque hayamos de atarlas en corto si queremos seguir manteniéndonos en los márgenes de la ciencia. Esa pasión es, sin embargo, probablemente tan responsable del éxito científico como su rigor empírico y racional. Y así, me resulta inevitable cerrar con esta conocida frase de Kierkegaard, tan polivalente en otras esferas:

Quien se pierde en su pasión, pierde menos que el que pierde la pasión.

Gracias por leerme.

Los seguidores de Descartes concebían que la propiedad de la materia era precisamente su extensión - res extensa -, por lo que concebían que todo estaba lleno de partículas mecánicamente articuladas. Los newtonianos, por el contrario, inspirados por las ideas místicas del neoplatonismo, creían que el universo estaba esencialmente vacío y en la posibilidad de las fuerzas a distancia, como la gravedad. La mecánica cuántica actual sigue especulando entre esas visiones, comprendiendo la materia de forma simultánea como partículas y ondas, continuas y discretas según cómo se observen.

Los más apologetas de la conciliación entre ciencia y fe recurren a este astrofísico que, en 1927, planteó un modelo cosmológico verosímil que incluía la expansión del universo a partir de un átomo primigenio. Esta tesis que se anticipó incluso a la de Hubble, sentó las bases de lo que más tarde se conocería como la teoría del Big Bang. Aunque Lemaître defendió siempre que la ciencia y la religión debían permanecer en ámbitos distintos, es difícil negar que su fe en un orden subyacente a la realidad compatible con la creación divina alimentó de alguna forma su entusiasmo y le brindó una perspectiva especial para profundizar en los misterios del universo.

Es conocida su cita en la Crítica de la razón práctica: “Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí.”

Aristóteles, en el siglo IV a.C., ya argumentaba que la sombra circular que proyecta la Tierra sobre la Luna durante los eclipses, la variación en la posición de las estrellas al desplazarse hacia el norte o el sur y el hecho de que los mástiles de los barcos sean lo último en desaparecer en el horizonte al alejarse indicaban que la Tierra era esférica. Siglos después, Eratóstenes confirmaba la esfericidad de la Tierra midiendo la diferencia en la sombra proyectada por un obelisco en Siena y en Alejandría durante el solsticio de verano, lo que le permitió calcular con notable precisión la circunferencia terrestre, como el genial Carl Sagan explicaba con maestría.

En el libro de Josué 10:12-13, este le pide a Dios que detenga el movimiento del sol (y no de la Tierra) para alargar una jornada. A Lutero le bastó con esto para condenar la tesis copernicana. Galileo, partidario de la tesis de Copérnico, se atrevería a reinterpretar el pasaje bíblico, aduciendo que la quietud de la rotación del sol frenaría el giro de la tierra, y eso le costaría buena parte de sus discusiones con la Inquisición.

El tetraedro evocaba la llama del fuego, el cubo representaba la solidez de la tierra, el ágil octaedro simbolizaba el aire, el armonioso icosaedro se asociaba a una gota de agua, y el enigmático dodecaedro al éter.

Que maravillosa historia. Recuerdo de niño devorar los libros con desplegables que hablaban de los planetas y satélites. Creo que la llama de la curiosidad la prendió en mi esta disciplina.

Este artículo muestra muy acertadamente esa relación entre creencias y búsqueda de la verdad que tendemos a olvidar. La ciencia, el conocimiento científico, el entender la realidad, parten de un impulso interno, de una creencia. No obstante, se entiende muy bien en el post la diferencia entre aquellas creencias que limitan nuestra comprensión de la realidad, las que nos impiden buscar la verdad, con aquellas que sirven de abono para el progreso de la ciencia. Aunque el origen pueda ser el mismo, la bifurcación entre ambas es trascendental. Esa es la clave de la ciencia, exponer nuestras creencias con la realidad, estudiarla y comprobar si esta las confirma o las refuta. Sin duda, la mayor reflexión que se puede sacar de este texto. Gracias por esta increíble historia.

Qué currazo Javier, muchas gracias 💙