El último misterio de Arthur

Del racionalismo al fervor espiritista

Arthur era de Edimburgo, procedente de una familia irlandesa acomodada pero llena de contrastes. Su madre era una narradora apasionada que cultivó su amor por las historias y la literatura, así como por sus numerosos hijos. Su padre, un hombre afectado por problemas de salud mental y alcoholismo, puso en apuros constantes a la familia. A pesar de ello, gracias a sus tíos, Arthur recibió una buena educación, en escuelas jesuitas en Inglaterra y Austria. Aunque la despedida de su madre con apenas nueve años fue muy dura y la experiencia en el internado después, brutal. Fue entonces cuando comenzó a desarrollar su pasión por la escritura, utilizando la narrativa como un refugio y un medio para estructurar su mundo.

Decidió estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo y allí conoció a un profesor que le marcaría profundamente. Este médico, conocido por su agudo talento para la observación y la deducción, fascinó a Arthur con un enfoque que combinaba precisión científica y análisis lógico. Su capacidad para diagnosticar pacientes por detalles mínimos y casi imperceptibles, y ligarlos con una poderosa deducción lógica con sus diagnósticos lo deslumbraron. Esto influyó de forma determinante en Arthur, no solo en su formación médica, sino también en su manera de observar la realidad.

Tras graduarse, ejerció como médico en distintos lugares, incluyendo una travesía como cirujano en un barco ballenero. Finalmente, estableció una consulta privada en Portsmouth. Pero no tuvo éxito. En el consultorio pasaba largas mañanas sin pacientes y dejaba volar su imaginación, recordando al buen profesor. Además de dedicar tiempo al deporte, sus verdaderas noches pertenecían a la escritura. Inspirado por sus experiencias y por la influencia de su mentor, Arthur comenzó a pergeñar historias en las que el rigor científico se adentrase en tramas de intriga, personajes complejos y desafíos intelectuales.

Entre sus escasos pacientes, un día, apareció una mujer viuda que acudió a él desesperada, junto a una hija y un hijo. Venían de fuera de la ciudad. El hijo estaba ya casi desahuciado, porque padecía una meningitis terrible. Arthur, aun advirtiendo del previsible desenlace, accedió a atenderlo en su propia casa, alojando incluso a la familia, falta de alojamiento. La inevitable muerte bajo su propio techo, y la celebración del funeral en su propia casa hicieron que la afligida familia intimase profundamente con él. Especialmente lo haría la hija de aquella viuda, la señorita Hawkins, una joven que se hacía llamar cariñosamente Touie, un par de años mayor que él, que era profundamente afable y con quien inevitablemente sintonizó.

Al poco tiempo se casaron. Pero el consultorio médico seguía sin tener apenas éxito. Ni siquiera cuando se especializó como oftalmólogo. Así que, ante la ausencia de pacientes, su imaginación seguía volando, escribiendo con nocturnidad y alevosía. Y con una creciente inspiración en su querido profesor. Sin apreciarlo entonces, estaba sentando las bases para un personaje literario que se volvería universalmente famoso.

Sherlock Holmes.

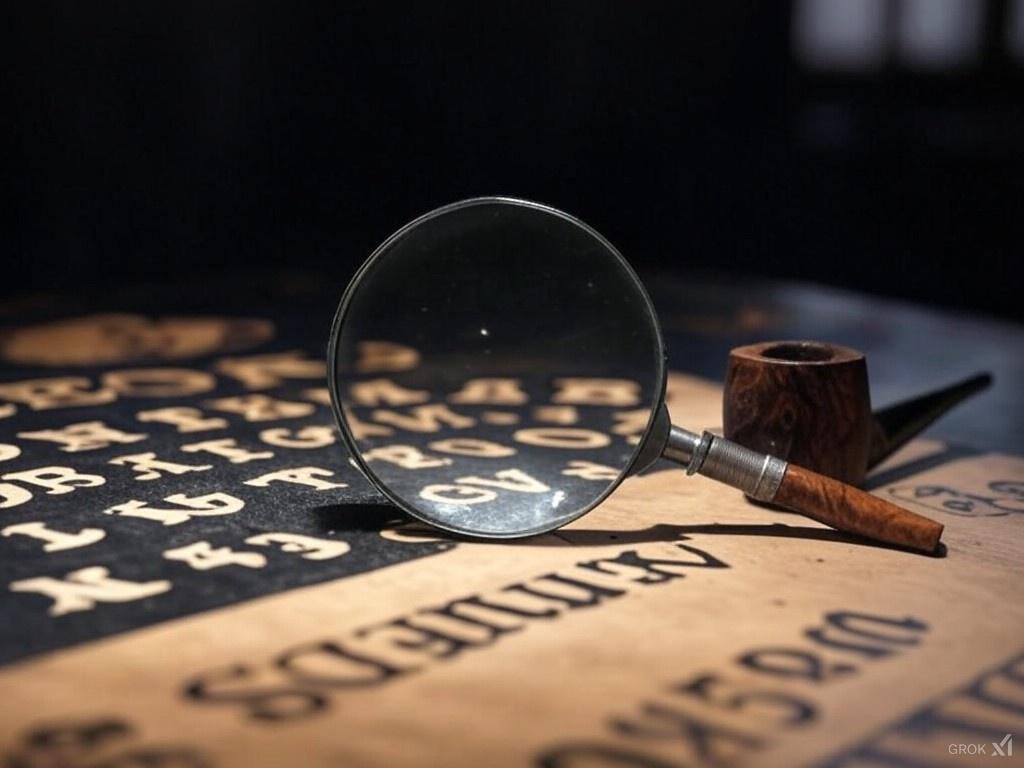

La pluma de Arthur, Arthur Conan Doyle, había dado vida al detective más famoso de la historia, que iba a personificar la razón, la experimentación y el pensamiento crítico en su máxima expresión. Pero autor y personaje acabarían divergiendo.

Adalid de la razón

El detective de Baker Street que Arthur perfiló pronto tuvo éxito. Publicado inicialmente en revistas, Holmes marcó un punto de inflexión en el género detectivesco y en la narrativa popular. En una época caracterizada por el auge del positivismo y la fe en la razón científica, personificó el ideal de la lógica aplicada a resolver misterios, contrastando con los métodos intuitivos previos. Su enfoque deductivo, su carácter excéntrico y su humanidad imperfecta lo convirtieron en un personaje cautivador y deliciosamente interesante. Armado únicamente con su mente afilada y su insaciable curiosidad, se erigió como un icono del racionalismo victoriano, desechando lo sobrenatural y desentrañando misterios con una metodología científica implacable. Y al público le encantó.

Inspirado por su mentor universitario, el médico Joseph Bell, Arthur había sabido trasladar a las páginas literarias el poder de la lógica, transformando a Holmes en un arquetipo universal. La banda de lunares fue uno de aquellos primeros relatos en los que Holmes demostraba cómo, incluso frente a lo que parecía fantástico o aterrador, siempre había una explicación racional esperando a ser descubierta. Cuando hayas descartado lo imposible - ponía en boca de su protagonista - lo que quede, aunque sea improbable, debe ser la verdad. El escepticismo triunfaba sobre la superstición, y la ciencia desbarataba el misterio. El caso de este relato parecía rozar lo paranormal hasta que Holmes lo pulverizó1.

Aquellos misterios desvelados dieron aquel año un rédito, reputacional y económico, fantástico. Después de que naciera su primera hija, Mary, el mismo año en que se publicaba aquella magnífica colección de relatos nacía su segundo hijo, el pequeño Kingsley. La vida parecía sonreírle a Arthur, que había hecho de Holmes un personaje de éxito. Singular, desordenado y caótico, ávido al tabaco e incluso a la cocaína y renuente a las relaciones sociales, particularmente las femeninas, salvo la de su venerada Irene Adler; entregado a los experimentos extravagantes, introvertido y excéntrico. Pero, a la vez, un experto en química, balística y toxicología; un hombre de acción, autodidacta musical y un consumado investigador, adalid de la observación atenta y el análisis minucioso siempre bajo el prisma del racionalismo más exigente. Así, en el fondo, se mostraba el propio Arthur, absolutamente comprometido con las verdades científicas consolidadas de su tiempo, e incluso aquellas que generaban controversia2.

Pero Arthur recelaba de su propio personaje. Algo le hastiaba en lo más profundo desde el comienzo. A finales del mismo año en que lo publicó por primera vez, confesó a su madre que se había resuelto en matarlo. Sentía que, como efectivamente sucedería, las aventuras de Sherlock Holmes opacarían el resto de su obra. Pero quizá había más motivos para acabar con él.

Sólo había que encontrar el momento.

La transformación

Cuando el pequeño Kingsley tenía un año, Touie fue diagnosticada con tuberculosis. El mazazo fue impactante. Arthur se resolvió entonces a matar a Holmes, y así lo hizo publicando El problema final, en el que tras una refriega con su archienemigo, Holmes se precipitaba supuestamente al vacío. Arthur tenía otros proyectos, y, desde luego, otros asuntos que atender, especialmente en el cuidado de Touie. Arthur volcó buena parte de los beneficios de sus publicaciones para emigrar a Suiza, con la esperanza de que se repusiera. Pero fue en vano. La salud de Touie fue deteriorándose, y a pesar de reconocer su entereza, la relación entre los dos fue enfriándose.

Los lectores tampoco le perdonaron que acabara con Holmes y le enviaron centenares de cartas pidiéndole que le rescatara de entre las sombras. Por fin saldría a la luz El sabueso de los Baskerville, una obra cronológicamente anterior a su supuesto final, y que se convirtió en una de sus historias más famosas. Pero este relato volvía a afirmar la capacidad racional de Holmes para desenmascarar las auras más sobrenaturales3.

Cuando el pequeño Kingsley apenas tenía cinco años, un día inesperado, Arthur conoció a Jean, una joven de la que se enamoró perdidamente desde el primer momento. El flechazo, al parecer, fue mutuo. Pero por respeto a Touie, mantuvieron la distancia, en una relación platónica que acabaría durando mucho. Veinte años. Hasta que Touie falleció. Al año siguiente, Jean entraba oficialmente en la vida de Arthur y se casaron. Tendrían tres hijos.

Y Holmes había regresado. Tras haber fingido su muerte, nuevas aventuras salían de la pluma de Arthur. Pero ya no sería lo mismo para él. Detrás de su éxito literario, empezó a mostrar la complejidad de su personalidad, dividido entre su admiración por la razón y su fascinación por lo desconocido. Asomarse a la irracionalidad había permanecido en la periferia de su vida, opacado por sus historias de detectives y su creciente fama. Pero poco a poco había ido declarando su interés en el espiritismo, y la nueva vida con Jean, que pronto se haría un hueco como reputada médium, sabía a algo distinto.

El año terrible

El final de la Gran Guerra sería un elemento disruptivo que completaría su transformación. En general, el coste humano de aquel conflicto estaba siendo devastador e impactante. Pero todo se acrecentó alrededor de Arthur. Aunque favorable al comienzo a la intervención británica, había pedido alistarse, pero se lo habían denegado ya por su edad. Quien sí acudió fue su hijo Kingsley. Lamentablemente, cuando la guerra daba a su fin, el joven Kingsley no logró superar las secuelas de una herida de combate y una neumonía acabó con su vida. Poco después, uno de los hermanos de Arthur, Innes, también falleció, y otros miembros cercanos de su familia sucumbieron a enfermedades y tragedias.

El impacto de estas pérdidas fue devastador. Arthur, un hombre que había construido su carrera literaria asentado en el poder atractivo de la razón, se encontró en un abismo de dolor. Fue entonces cuando su interés inicial por el espiritismo se transformó en una convicción apasionada. Lo que había sido una curiosidad intelectual se convirtió en una fe absoluta en la posibilidad de comunicarse con los muertos.

Repetidamente comenzó a sostener que había podido escuchar la voz de su hijo muerto y que también había logrado asegurarse de que estaba en el otro lado con tranquilidad y paz. El espiritismo ofrecía una respuesta a su sufrimiento, una promesa de que sus seres queridos no habían desaparecido para siempre, sino que seguían existiendo en un plano espiritual.

Arthur se lanzó de lleno a esta nueva creencia, asistiendo a sesiones mediúmnicas, investigando fenómenos sobrenaturales y escribiendo libros como La nueva revelación y El mensaje vital. Llamaban a aceptar la vida después de la muerte intercomunicable con la nuestra como una verdad científica y espiritual. A partir de entonces, Arthur no solo fue un escritor, sino también un cruzado del espiritismo, viajando por el mundo para dar conferencias y defender su causa. Pero no le saldría gratis.

La amistad rota con Houdini

Arthur fue amigo durante un tiempo del mago húngaro-estadounidense Harry Houdini. Aunque Houdini explicó que sus hazañas se basaban en ilusiones y trucos, Doyle estaba convencido de que los increíbles espectáculos de escapismo y magia de Houdini eran posibles gracias a sus poderes sobrenaturales y lo dijo en su obra The Edge of the Unknown. Houdini lo desmintió repetidamente aunque mantenía cierta esperanza en la convicción de Arthur de comunicarse con los muertos.

Al fin y al cabo Houdini había perdido a su madre, a quien estaba especialmente apegado, así que también exploró el espiritismo. Pero en una sesión privada que después Harry desvelaría, se sintió engañado por Arthur y por Jean, que actuó de médium, escribiendo supuestamente en nombre de su madre. Houdini renegó de ellos públicamente y Arthur se sintió traicionado, lo que les llevó a una amarga ruptura pública. De la correspondencia privada pasaron a declaraciones cruzadas en la prensa, llenas de recriminaciones y ásperos reproches.

Lo que comenzó como una amistad basada en la curiosidad y la admiración mutua pronto se convirtió en una disputa ideológica. Arthur veía en Houdini a un hombre de mente cerrada que se negaba a aceptar la realidad del mundo espiritual. Por su parte, Houdini consideraba que Arthur era demasiado crédulo, senil, y que se dejaba engañar por trucos y manipulaciones. De hecho, Houdini se empleó a fondo con sus conocimientos como mago y escapista para desvelar fraudes y trucos, y proteger a los vulnerables de los médiums charlatanes que explotaban el dolor ajeno. El enfrentamiento ya no era solo personal, sino también simbólico: una batalla entre la razón escéptica y la fe en lo inexplicable. Holmes se revolvía en su tumba.

El último legado

Arthur emprendió en la última década de su vida una auténtica evangelización a favor de las prácticas espiritistas. Quien otrora hubiera creado al personaje racional por excelencia se entregó a la atracción irracional por el amor hacia sus seres más queridos hasta creer factible comunicarse con los fallecidos. Como Arthur reconoció en la debilidad de Holmes por Irene Adler, había también en él mismo un inconformismo irracional que era su debilidad, hasta el punto de pretender doblegar el aparato científico a su servicio. El espiritismo podía ser una ciencia.

En repetidas ocasiones manifestó su adhesión a relatos paranormales que acabaron desmintiéndose de forma bochornosa, como en el caso de la telepatía de los Zancig, el de los fenómenos espirituales supuestamente producidos por Eusapia Palladino y Mina Crandon, o el de las hadas de Cottingley. Aunque algunos ya estaban desacreditados, Arthur los recopilaba con fruición para su argumentario.

Con ellos, Arthur viajó a Australia y Nueva Zelanda como misionero espiritualista, y durante los siguientes años, hasta su muerte, aprovechando la fama que Holmes le había proporcionado, continuó su misión, dando charlas en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Rodesia, Mozambique, Kenia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega, hasta que acabó exhausto para seguir viajando.

Su obra La historia del espiritismo, con un profundo afán legitimador, publicada hacia el final de su vida salía un año antes que la última recopilación de historias de Sherlock Holmes, en un contraste sorprendente. Como decimos en clase de pensamiento crítico, nuestra capacidad para detectar mentiras es razonablemente buena, pero nuestra capacidad para el autoengaño es aún más poderosa, especialmente cuando es estimulada por otros a través de nuestras emociones. En cierto sentido somos nuestro peor enemigo. La coexistencia de estas capacidades plantea un equilibrio evolutivo paradójico: mientras que detectar mentiras en otros es esencial para la cooperación y la confianza social, el autoengaño puede facilitar la manipulación y la adaptación a entornos complejos.

El legado de Arthur Conan Doyle fue ambivalente. Una dualidad en la que residió la grandeza y la complejidad de un hombre que vivió entre la razón y el misterio, entre la lupa y el más allá. Para muchos, su militancia espiritista representó una traición al espíritu racionalista de Sherlock Holmes; para otros, fue un reflejo de su humanidad y de su necesidad de encontrar consuelo frente al sufrimiento. Para todos, su último gran misterio.

Spoiler: Una joven mujer, Helen Stoner, acude al detective aterrorizada tras la muerte repentina de su hermana Julia, quien en sus últimos momentos murmuró las enigmáticas palabras: “La banda de lunares”. Helen teme que su vida también esté en peligro, ya que escucha sonidos extraños en la noche en la mansión donde vive con su padrastro, el siniestro Dr. Grimesby Roylott. A pesar de que los hechos parecen fenómenos inexplicables, Holmes, fiel a su método deductivo, investiga el entorno y las circunstancias de la muerte de Julia y acaba descubriendo que la “banda de lunares” no es más que una víbora venenosa que el Dr. Roylott utiliza como arma para asesinar a sus hijastras y evitar que se casen, preservando así su control sobre sus fortunas. Holmes identifica un sistema ingenioso pero macabro: el doctor entrenaba a la serpiente para deslizarse por una ventilación hasta la cama de la víctima y luego regresar al cuarto del asesino.

Por ejemplo, entre sus exitosas novelas detectivescas y otras historias, escribía artículos mostrándose como un firme defensor de la vacunación obligatoria frente a las opiniones de los antivacunas de la época que denunciaba.

Spoiler: Sir Charles Baskerville muere en circunstancias extrañas en los páramos de Dartmoor, y la leyenda de un perro demoníaco que persigue a la familia Baskerville parece cobrar vida. Los lugareños aseguran haber visto a una criatura infernal, una bestia gigantesca con ojos y fauces ardientes, merodeando por la zona. El joven heredero Henry Baskerville teme por su vida, y Holmes es llamado para resolver el caso. A medida que avanza la investigación, Holmes mantiene un escepticismo absoluto frente a las afirmaciones sobrenaturales. Utilizando su aguda observación y lógica, descubre que el “perro demoníaco” es en realidad un mastín gigante, manipulado por un criminal que lo ha cubierto con una mezcla de fósforo para que parezca brillar en la oscuridad. Este efecto intimidante y el uso deliberado de la leyenda local eran parte de un plan para aterrorizar a la familia y apoderarse de la fortuna Baskerville. Holmes no solo desmonta la superstición del perro espectral, sino que demuestra cómo el miedo y las creencias populares pueden ser explotados para ocultar crímenes muy terrenales.

Leo en estos días que, con ocasión de los incendios de Los Ángeles, la clase política norteamericana se ha enfangado (y uso el verbo intencionadamente) en una disputa alucinante. Casualmente, igual que en el caso de la DANA en España.

Esta capacidad nuestra de autoengañarnos según nuestras creencias previas puede ser un acierto evolutivo, pero a veces impide avanzar en la búsqueda de la verdad cuando esta es compleja, ¿no te parece?

Entretenidísimo como siempre. No conocía ese lado oculto de Conan Doyle.

No conocía su enfrentamiento con Houdini, qué interesante contraste de mentalidades. Recuerdo que los guionistas de la serie House se basaron de Conan Doyle para crear al protagonista, una suerte de alter ego de Arthur en su primera etapa científico-deductiva.

Otra historia magníficamente narrada, muchas gracias.