Hablando con los penitentes del mar

Comunicación animal, filosofía del lenguaje e IA

Cuenta una vieja leyenda griega sobre Acetes, hijo de un pobre pescador de Lidia, que una vez se enroló como timonel en un barco pirata. Mientras iban rumbo a Naxos, la tripulación la emprendió contra un joven pasado de bebida que habían capturado aquellos forajidos. Acetes salió en su defensa, con la intuición de que aquel joven ocultaba una dignidad divina. Cuando los piratas estaban a punto de arrojarlo por la borda - o venderlo como esclavo, según las versiones - se demostró que Acetes tenía razón: aquel joven embriagado se manifestó como el dios Dioniso. La nave se cubrió de hiedra, resonaron flautas invisibles y el dios se alzó, coronado con hojas de vid, levantando su bastón mientras le rodeaban fieras salvajes. Los piratas, aterrados, se lanzaron al mar, pero al tocar el agua, para sorpresa de todos, se transformaron, convirtiéndose en delfines. Desde entonces, según este mito dolfinogónico, los delfines escoltan a los marineros no por instinto, sino por redención. Son guardianes, penitentes, testigos del misterio.

Durante siglos, los delfines han habitado la frontera entre el mito y la ciencia. En las leyendas eran salvadores de los náufragos. Y su comportamiento ha resultado asombroso desde tiempos inmemoriales por la variedad y sofisticación de sus destrezas físicas, cognitivas y sociales. Se les ha observado surfear olas por puro juego, emplear esponjas marinas como herramientas para proteger su hocico mientras buscan alimento en el lecho marino, e incluso coordinar maniobras de caza que rivalizan en precisión con las de los lobos. En algunas regiones, cooperan con pescadores humanos para conducir los bancos de peces hacia las redes, y en otras, practican complejos rituales de apareamiento o se involucran en juegos con otras especies marinas. Existen registros de delfines que han rescatado humanos del ahogamiento o los han protegido de tiburones, como si comprendieran intuitivamente el valor de una vida vulnerable. Son capaces de recorrer largas distancias sin perder cohesión grupal, explorar entornos con ecolocalización precisa, y hasta manifestar comportamientos que sugieren empatía, duelo y gozo. Aunque a veces, queriendo jugar o si se sienten amenazados, pueden ser peligrosos.

No es de extrañar que los humanos los hayamos dignificado de forma especial, vinculándolos con mitos que los reconocen como medio humanos. Y que, al mismo tiempo, los hayamos asociado a la profundidad misteriosa del océano, del que son testigos privilegiados, como si quisiéramos a través de ellos conectar con aquellos rincones del abismo marino. ¿Quién no querría poder aproximarse a uno de estos delfines e inquirirle sobre las maravillas que ha podido contemplar, sobre sus periplos submarinos, sobre sus grupos sociales y sus increíbles comportamientos? Sólo hacía falta una cosa: poder comunicarse con ellos.

Silbidos con nombre propio

Los delfines poseen uno de los niveles más altos de encefalización entre los mamíferos, comparable al del ser humano. Son capaces de planificar, cooperar, resolver problemas y reconocerse en un espejo. Pero es en su comunicación donde brillan de forma especial. Han desarrollado un sistema complejo que combina vocalizaciones —silbidos, chasquidos, clics y pulsos de ráfaga— con gestos corporales, posturas y desplazamientos sincronizados. No se limitan a emitir sonidos: aprenden nuevas vocalizaciones, las asocian a objetos, comprenden reglas combinatorias y manifiestan comportamientos que sugieren un nivel notable de intención comunicativa.

Entre sus capacidades más sorprendentes está el uso de identificadores individuales únicos —silbidos-firma— que funcionan como equivalentes a nombres propios. Cada delfín desarrolla su "firma" en los primeros meses de vida y otros miembros del grupo la reproducen para llamarlo. Esto no solo revela reconocimiento individual, sino también una forma de referencia desplazada, una propiedad clave del lenguaje simbólico.

Según los estudios revisados por científicos como Vincent Janik y Stephanie King, la comunicación de los delfines incluye elementos de etiquetado referencial, aprendizaje vocal deliberado, atención conjunta y comprensión de órdenes sintácticas en entornos artificiales. En otras palabras, no solo pueden hablar entre sí, sino que también han demostrado entender lenguajes diseñados por humanos, incluyendo estructuras gramaticales simples.

Pero no es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Algunas grabaciones muestran variaciones tonales, cambios rítmicos y combinaciones acústicas que se adaptan al contexto, al rol social del interlocutor o al estado emocional del grupo. En la vida salvaje, esta complejidad permite la coordinación de cacerías cooperativas, el cuidado cruzado de crías, las alianzas duraderas entre machos y la creación de redes sociales fluidas pero estructuradas.

Quizá por eso, hablar de lenguaje en los delfines ya no es una metáfora atrevida. Es, más bien, una hipótesis cada vez mejor respaldada. Y frente a esta evidencia, la pregunta cambia: no es solo si los delfines son capaces de hablar, sino si nosotros seremos alguna vez capaces de escuchar.

Comunicación entre humanos y animales

La idea de hablar con otras especies no es nueva. A lo largo del siglo XX, se han llevado a cabo múltiples intentos de establecer canales de comunicación simbólica con primates como los chimpancés, bonobos y gorilas. El caso más famoso es el de Koko, la gorila entrenada por Francine Patterson que llegó a ser capaz de usar más de mil signos de la lengua de signos americana (ASL), y que demostró no solo competencias comunicativas, sino también emocionales, como el duelo por la pérdida de un gatito. Otro ejemplo destacado es Kanzi, el bonobo que aprendió a utilizar lexigramas —símbolos gráficos— y comprendía órdenes verbales complejas en inglés.

También las aves han mostrado increíbles capacidades de comunicación con humanos. Uno de los casos más paradigmáticos es el del loro Alex, entrenado por Irene Pepperberg, que mostró capacidades para el reconocimiento de conceptos abstractos como número, forma, color e incluso una forma elemental de sintaxis. Alex no solo aprendió alrededor de 100 palabras, sino que también usaba vocabulario de forma contextual para identificar materiales y cantidades con un 80% de precisión, llegando incluso a formular una pregunta (“¿de qué color soy?”), considerada un hito en la cognición animal. Otras aves como las palomas han sido entrenadas para reconocer palabras de cuatro letras sin comprender su significado, y para identificar estilos pictóricos. Las Java sparrows mostraron preferencias musicales individuales al elegir entre Bach, Vivaldi o Schoenberg mediante su posición en diferentes perchas. Además, el cálao mayor africano (greater honeyguide) coopera con humanos en la búsqueda de miel, utilizando un sistema de llamadas recíprocas que varía regionalmente y se aprende socialmente.

Sin duda, la comunicación con perros ha sido una de las más estudiadas y efectivas entre especies, gracias a una coevolución que comenzó en el Paleolítico Superior y que dio lugar a una comprensión mutua con los Sapiens basada en gestos, sonidos y señales visuales. Perros como Chaser (entrenado por John Pilley), que aprendió más de 1.000 palabras, o Rico (estudiado por Kaminski), con un vocabulario de 200 términos, demuestran una notable capacidad de comprensión lingüística. Bonnie Bergin entrenó perros para reconocer comandos escritos tanto en caracteres romanos como japoneses, e incluso para señalar enfermedades en muestras médicas acudiendo a carteles con nombres específicos. Stanley Coren identificó hasta 56 señales no verbales comprensibles entre perros y humanos, mientras que otros estudios mostraron que personas sin experiencia previa pueden identificar emociones caninas mediante los ladridos. Actualmente, investigadores de la Universidad de California en San Diego están evaluando el potencial lingüístico de los perros mediante el uso de botones sonoros interactivos.

Todas estas iniciativas, aunque en muchos casos controvertidas, revelaron que la frontera entre lenguaje humano y comunicación animal no era tan nítida como se creía. Y esto nos lleva de nuevo a los delfines. En su caso, las iniciativas han sido diversas, partiendo quizá de los estrambóticos experimentos que en los años 60 realizó John C. Lilly. Este neurocientífico intentó comunicarse con ellos bajo el efecto de LSD y aislamiento sensorial, inaugurando una tradición tan marginal como influyente en la historia de la ciencia y la filosofía de la mente. Su enfoque era tan místico como radical: creía que los delfines eran una inteligencia paralela, quizás incluso alienígena, atrapada en un cuerpo marino. Aunque sus métodos alejados del rigor científico cayeron en el descrédito, su intuición de que la comunicación interespecies debía de ser posible sembró una semilla en el imaginario científico y cultural.

En los años 80, el investigador Louis Herman llevó a cabo una serie de experimentos pioneros con delfines, particularmente con dos ejemplares llamados Phoenix y Kea, que demostraron sorprendentes capacidades comunicativas y cognitivas. En uno de los experimentos, Herman entrenó a los delfines para asociar silbidos específicos tanto a objetos como a acciones, lo que permitió la construcción de comandos combinatorios como “lleva el aro al balón”. Lo notable fue que, una vez interiorizado el significado de cada silbido, los delfines fueron capaces de entender nuevas combinaciones de órdenes sin necesidad de reentrenamiento, ejecutándolas correctamente en un 80–90% de los casos. Además, Herman exploró la percepción sensorial cruzada en los delfines: se les presentaban objetos por vía visual o mediante ecolocalización, y luego se les pedía identificarlos usando el otro sentido. Los resultados mostraron casi un 100% de precisión, lo que sugiere que los delfines forman representaciones abstractas de los objetos, independientes del canal sensorial por el que los perciben. Este tipo de procesamiento, conocido como transferencia intermodal, es un indicio de pensamiento conceptual complejo y posiciona a los delfines como una de las especies no humanas con mayor grado de inteligencia simbólica.

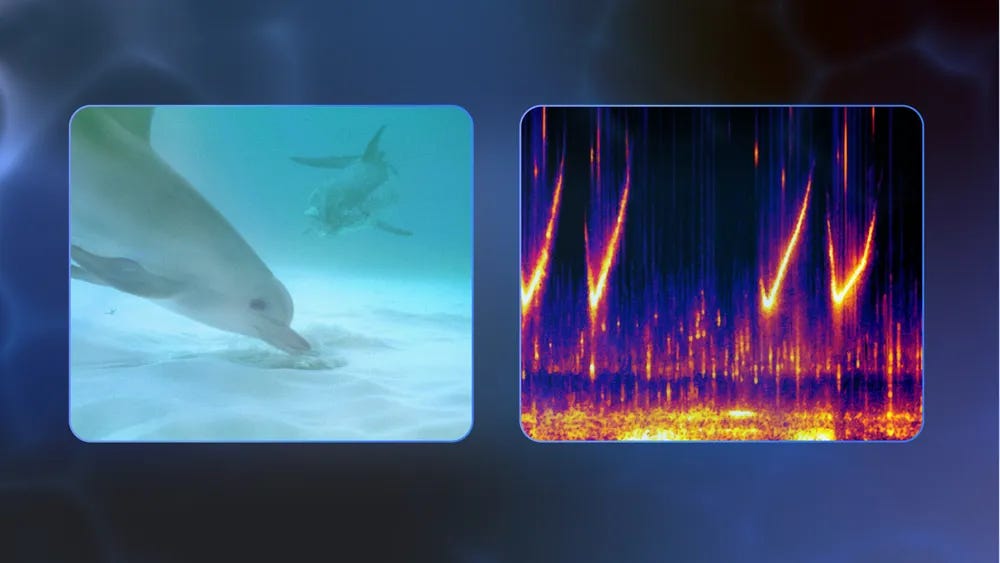

Hoy asistimos a iniciativas que se apoyan mucho más en la tecnología y, en particular, en la IA. Tras los avances en el estudio de la comunicación entre delfines, han surgido proyectos de investigación como el de DolphinGemma de Google, que se inscribe en esa genealogía y que está intentando aprovechar las capacidades de IA para aprender el idioma de los delfines a un nivel mucho más profundo y a su propio ritmo. El proyecto DolphinGemma nace de esa voluntad de atención radical. Basado en la arquitectura Gemma, uno de los modelos fundacionales de lenguaje desarrollados por Google, DolphinGemma ha sido adaptado para procesar audio bioacústico en lugar de texto. Funciona como un modelo de predicción de secuencias: analiza patrones temporales y espectrales en las vocalizaciones de los delfines —clics, silbidos, ráfagas— y aprende a predecir qué tipo de sonido puede venir a continuación. Igual que un modelo de lenguaje predice palabras, DolphinGemma predice pulsos sonoros.

Su entrenamiento se ha nutrido de décadas de grabaciones recopiladas por el Wild Dolphin Project, una de las bases de datos más extensas de interacciones delfínicas en estado natural. En colaboración con el Georgia Institute of Technology, Google ha construido un corpus que combina datos acústicos con información contextual (ubicación, comportamiento, grupo social), lo que permite al modelo aprender no solo el sonido, sino el cuándo, el quién y el para qué.

Además, han desarrollado un dispositivo físico: el CHAT (Cetacean Hearing and Telemetry). Basado en la tecnología del Pixel 9, equipado con hidrófonos y altavoces submarinos, el CHAT puede registrar sonidos en tiempo real, analizarlos con IA embarcada, y emitir respuestas moduladas. Es un intento pionero de interacción directa: una especie de "Alexa oceánica" que no escucha comandos humanos, sino que responde al canto de los cetáceos. Tratando, de nuevo, de hablar con los penitentes del mar.

La gramática del océano

Pero ¿podemos realmente hablar con ellos? La pregunta no es una simple curiosidad, sino un problema filosófico de primer orden. Implica, entre otras cosas, definir qué entendemos por "hablar". ¿Equivale a emitir sonidos articulados, a establecer referencias simbólicas, o a manipular estructuras sintácticas con intención comunicativa? Ludwig Wittgenstein, en sus Investigaciones filosóficas, afirmaba que los límites del lenguaje son los límites de nuestro mundo, subrayando que nuestra forma de hablar no sólo expresa, sino que también constituye nuestra experiencia. Si aceptamos esta tesis, entonces enfrentarnos a la posibilidad de un lenguaje no humano nos obliga a repensar los contornos mismos de nuestro mundo.

En el caso de los delfines, esta dificultad se agudiza por la naturaleza radicalmente distinta de su entorno perceptivo. Habitan un mundo acústico tridimensional, en el que la ecolocalización sustituye a la visión como canal principal de información, y en el que los sonidos se propagan con otras velocidades, resonancias y distancias que en el aire. Lo que para nosotros es una simple vocalización puede, para ellos, ser una imagen, un gesto, una etiqueta referencial o una coordinación social compleja. Si no podemos experimentar ese mundo desde dentro, ¿cómo podemos evaluar si en él existe algo que merezca llamarse "lenguaje"?

Las capacidades cognitivas y comunicativas de los delfines resultan, sin duda, extraordinarias, pero plantean una cuestión crucial: ¿podemos considerar que poseen un lenguaje en sentido estricto? Esta pregunta requiere tomar en cuenta las definiciones más exigentes de lenguaje propuestas por la filosofía contemporánea y la lingüística teórica. Desde una perspectiva derrideana, el lenguaje no puede reducirse a un sistema codificado de signos. Para Jacques Derrida, el lenguaje implica différance: un juego de ausencias y desplazamientos en el tiempo, donde el sentido nunca se agota ni se estabiliza. No se trata sólo de transmitir información, sino de generar una red de referencias móviles, históricamente situadas y estructuralmente incompletas.

Por otro lado, desde la lingüística generativa, Noam Chomsky ha propuesto que la propiedad distintiva del lenguaje humano es la recursividad, es decir, la capacidad de generar un número potencialmente infinito de oraciones mediante la inserción de estructuras dentro de estructuras similares. Este criterio es más restrictivo que otros centrados en la función comunicativa, ya que exige no solo simbolización y combinatoria, sino una gramática profunda capaz de generalización abierta. Así, aunque los delfines manifiesten formas sofisticadas de aprendizaje vocal, etiquetado referencial y coordinación sonora, aún queda por determinar si tales estructuras presentan una gramática formal comparable a la humana, o si constituyen un tipo de comunicación estructuralmente distinto, cuya inteligibilidad exige una epistemología alternativa.

Desde luego, no se trata de reinstaurar un criterio antropocéntrico rígido que sitúe el lenguaje humano como un umbral absoluto y excluyente. Sería metodológicamente improcedente y filosóficamente ingenuo cavar una zanja insalvable entre la supuesta excepcionalidad humana y el resto del reino animal. Lo que cabe reconocer, más bien, es la existencia de un gradiente de complejidad comunicativa y simbólica que vincula a distintas especies en un continuo de capacidades cognitivas. Este gradiente no niega las especificidades humanas, pero tampoco clausura la posibilidad de encontrar formas análogas —aunque no idénticas— de referencia, simbolización o coordinación intencional en otros seres vivos. Lo crucial es abandonar el modelo binario que contrapone lenguaje y no-lenguaje, para adoptar un enfoque más topológico y evolutivo de la inteligencia.

Por otro lado, si somos capaces de identificar mediante la IA patrones en el intercambio de chasquidos entre delfines, ¿no podríamos estar operando de alguna forma como en la habitación china del filósofo John Searle? En aquella habitación, una persona encerrada que no conocía una palabra de chino, podía seguir un conjunto de instrucciones detalladas para recibir símbolos, manipularlos y devolver respuestas que, desde fuera, parecían tener sentido. A pesar de su apariencia, esa es una de las principales observaciones que se hacen a los LLM como ChatGPT. Manipulando sus propios símbolos, ¿no estamos acaso, con DolphinGemma, moviendo paquetes sonoros en una habitación china marina? ¿no estamos limitándonos a interpretar pautas estadísticamente significativas sin acceder a su semántica profunda - si es que tal cosa existe? ¿cómo distinguir entre una traducción auténtica y una ilusión de comprensión? ¿será realmente posible una traducción semántica o siempre quedará un último resquicio a la intraducibilidad?

Pero quizás estamos formulando mal la pregunta. Jane Goodall mostró que los chimpancés tienen cultura. Frans de Waal mostró sobradamente que la empatía no es un rasgo exclusivamente humano. Tal vez debamos dejar de preguntarnos si los delfines "hablan" como nosotros y comenzar a escuchar qué mundo construyen con sus sonidos. Escuchar a los delfines no es solo un acto biológico o tecnológico. Es un ejercicio filosófico. Nos obliga a revisar lo que entendemos por lenguaje, por inteligencia, por alteridad. Y en el fondo, nos recuerda que quizá toda comprensión comienza con un acto de silencio.

Mensajes en una botella

Es posible que nunca logremos hablar con los delfines, o con otros animales de inteligencia relativa, en el sentido en que hablamos entre nosotros. Pero quizá podamos acompañarlos en su mundo sonoro sin romperlo, sin reducirlo a lo que entendemos, y que la tecnología nos asista en establecer ese vínculo salvando el hiato que nos separa. Tal vez la inteligencia no consista solo en codificar y decodificar mensajes, sino en reconocer que hay mensajes que no son para nosotros, pero que, a través de sus patrones y su contexto, aún así merecen ser escuchados.

Los delfines seguirán surcando los abismos, aunque a estas alturas no nos resulten en absoluto penitentes. Nosotros, seguiremos lanzando botellas al mar, hechas de datos, de ondas y de preguntas. Y mientras flotan en la inmensidad azul, puede que nos revelen algo inesperado. No tanto sobre ellos, sino sobre nuestra propia necesidad de comunicar, de comprender, de no estar solos.

Escuchar al mar con una máquina es también escucharnos a nosotros en otro registro. Porque, como sucedió ya con la sonda Voyager lanzada al espacio, cuando lanzamos mensajes al cosmos o a otras especies, incluso dudando de si algún día recibirán respuesta, en realidad, en cada intento, estamos aprendiendo a hablar mejor entre nosotros.

Gracias por leerme.

Hola!

Qué oportuno y, a la vez, universal. Varias perspectivas, sin simplificaciones ni condenas, y delineando obstáculos. Concuerdo con tu propuesta de eliminar la dicotomía lenguaje-no lenguaje (así como cada vez más especialidades borran los bordes entre inteligencia/no-inteligencia o incluso vida/no-vida).

The Girl Who Talked to Dolphins, el documental de la BBC sobre Margaret Howe Lovatt y el delfinario de John C. Lilly, sugiere que la comunicación entre especies, profunda y compleja, puede ocurrir sin vocalizaciones.

En mi opinión, las tres promesas nobles de la IA son:

Diagnósticos médicos baratos, remotos, rápidos y precisos, y descubrimiento de fármacos.

Educación personalizada y experta para todos.

Comunicación semántica con otras especies.

El problema que enfrentamos como humanos es nuestra tendencia a pensar que la comunicación debe limitarse a los términos que utilizamos actualmente. Sin embargo, es evidente que los animales se comunican entre sí, transmiten mensajes, se organizan y alcanzan objetivos comunes. También se comunican con nosotros, y nosotros con ellos, incluso si no lo reconocemos. La comunicación ocurre a través de nuestros tonos de voz, movimientos, química y olores. Desafortunadamente, hemos perdido la capacidad de racionalizar esta forma de comunicación, al punto de que muchos la niegan o no la consideran como tal. Afortunadamente, las cosas están cambiando, y espero que los científicos nos permitan ampliar o reinterpretar nuestro concepto de comunicación.