La paradoja de Teseo y el árbol milenario

La estructura persistente como información

Hace unos veranos tuve la suerte de visitar con mi familia el sur de Francia. Recorrimos diversos parajes por la Provenza, atravesando sus campos de lavanda y el Aviñón de los papas. Hasta que llegamos a Pont du Gard.

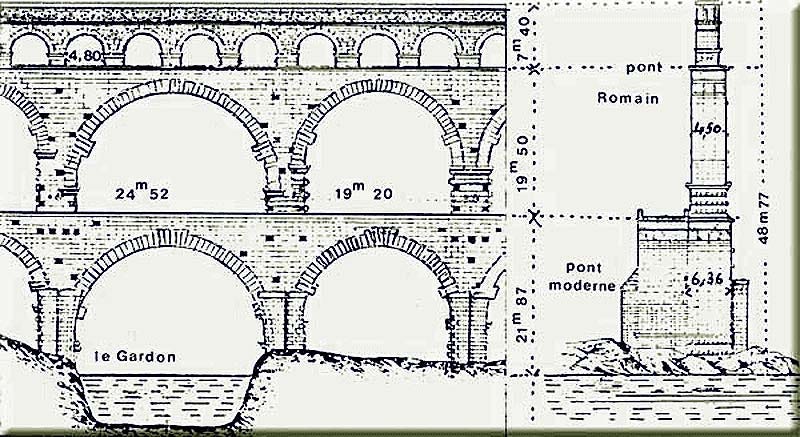

Sobre el río Gardon se erige esta imponente construcción romana, elevada como un edificio de quince plantas, la más alta de su género que se conserva, aparentemente inquebrantable al paso del tiempo. Trayendo el agua desde el manantial de Uzés, recorre una cincuentena de kilómetros hasta la población de Nimes1. Después de que un millar de obreros tardara cinco años en construir esta magna obra de la ingeniería romana, sus tres hileras de arcadas pequeñas y grandes seguían reflejándose aquella tarde sobre el río, como lo habían hecho durante los dos milenios anteriores.

Fue entonces, paseando a su vera, cuando nos encontramos con un viejo olivo. Sus hojas peinaban los rayos del sol mitigando con su leve sombra el calor, y la corteza que cubría su grueso tronco se arrugaba retorcida, dando muestras de haber sido testigo privilegiado del paso del tiempo.

Efectivamente, comprobé que se trataba de un olivo milenario. Había nacido en la península ibérica en el año 908, bajo dominio andalusí. Conoció en sus primeras décadas el esplendor del califato cordobés; sobrevivió entonces a la reconquista, a los ataques berberiscos, a las sequías del barroco, a las reformas agrarias ilustradas, a las guerras napoleónicas y a las carlistas, a las desamortizaciones, a la guerra civil y a la dictadura franquista. Estaban preparando la adhesión de la joven democracia española a la Comunidad Económica Europea cuando, en 1985, fue adquirido y trasplantado a los pies del viejo acueducto en el sur de Francia, para que lo acompañase en su madurez milenaria. Apenas llevaba cuatro décadas en tierras galas cuando nos lo encontramos. Un parpadeo de su vida. Nunca es tarde para cambiar.

Lo estuve contemplando un rato mientras mis hijas correteaban bajo su sombra, pensando en su longevidad.

La roca caliza del acueducto es resistente, firme, pétreamente terca ante el desgaste del tiempo. Pero el olivo, vivo, frágil, parecía mucho más delicado. Al admirar su majestuosidad superviviente a pesar de los siglos que había atravesado, recordé la paradoja de Teseo a la que con frecuencia se acude en la reflexión filosófica.

Teseo fue uno de los héroes más célebres de la mitología griega, conocido, entre otras aventuras, por su valentía al derrotar al Minotauro en el laberinto de Creta. Cuentan que, después de haber completado sus grandes hazañas, su barco fue conservado por los atenienses como un monumento. Con el paso del tiempo, las piezas del barco comenzaron a deteriorarse, por lo que fueron reemplazadas una a una. Hasta que, al final, cada parte original del barco había resultado ser sustituida por otra nueva.

Entonces los filósofos de la antigua Grecia empezaron a usarlo como paradigma de sus reflexiones en torno a la permanencia de la identidad y sus paradojas: si todas las partes del barco han sido reemplazadas, ¿podemos decir que sigue siendo el mismo barco? Y si las piezas originales sustituidas se hubieran almacenado para formar otro barco, ¿cuál de los dos sería el auténtico barco de Teseo? ¿qué es lo que hace que el barco de Teseo siga siéndolo?

Ese olivo, a lo largo de su milenaria existencia, había reciclado varias veces la totalidad de su materia. No ya todas sus moléculas sino también todos y cada uno de sus átomos. A pesar de que ese número es inmensamente grande2, su flujo metabólico ciertamente los habría desalojado varias veces para, varias veces, volverlos a reemplazar de nuevo. Entonces, ¿cómo podíamos, un milenio después, seguir hablando del mismo olivo hispano?

¿Cómo podemos hablar, al fin y al cabo, de que nosotros somos los mismos a lo largo de nuestra vida si varias son las veces en las que nuestro metabolismo reemplaza o repara todas y cada una de nuestras células3? ¿Qué es lo que nos hace permanecer, lo que sustenta nuestra identidad? Resonaban entonces las palabras de Heráclito exclamando panta rei, todo fluye, la única constante del universo es el cambio.

Los discursos más trascendentes, espirituales o incluso religiosos que renieguen del materialismo se aferrarían a esta reflexión para afirmar que de alguna forma somos más que esa materia reciclada. Pero me interesaba una respuesta filosóficamente más rigurosa y científicamente más sostenible4. No podía seguir recurriendo a términos metafísicos un tanto periclitados como los de esencia, substancia, o idea de olivo… No sería una reflexión a la altura de los tiempos si una filosofía consciente e interesada en los avances científicos no tratase de responder a este interrogante con otros rudimentos.

Compartí entonces mi perplejidad sobre este asunto en una red social y fue así como me dieron a conocer el libro “Why Information grows” del profesor César Hidalgo. El libro explora cómo, junto a la energía y la materia, la información constituye un elemento fundamental del universo, no sólo a nivel biológico sino también como factor clave para el crecimiento económico y de la complejidad de las sociedades. Hidalgo argumenta que la capacidad de las sociedades para crear y almacenar información es lo que impulsa el desarrollo económico. Fundamentándose en los planteamientos de la entropía de Boltzmann y las estructuras disipativas fuera del equilibrio termodinámico de Prigogine, el autor explica cómo la información cristaliza y se encarna en estructuras que aportan valor, desde las formas de vida más elementales que con ella ponen a raya a la entropía, pasando por nuestros productos y nuestras tecnologías, hasta los sistemas económicos de las complejas sociedades humanas.

La información ha crecido en nuestro planeta de forma sostenida, aunque no lineal, enfrentándose a aquella magnitud que define precisamente la flecha del tiempo que todo lo desgasta, el crecimiento de la entropía de acuerdo al segundo principio de la termodinámica. La vida, como apuntó ya Schrödinger, se abre paso absorbiendo entropía negativa o neguentropía - es decir, orden - de su entorno para sostenerse. La estructura, la forma del olivo es lo que permanece en el tiempo, tratando de resistir el embate de las inclemencias. Codificada en su ADN y reproducida persistentemente en su complejidad contra toda suerte de avatares, esa estructura heterogénea es la encarnación de la información. Además del valor estructural, el crecimiento extrasomático de la información, es decir, fuera del cuerpo, permite hallar conocimiento útil sobre el medio, hacer emerger estrategias de cooperación que sean adaptativas, e innovar.

Decimos vivir en la “era de la información” pero este no parece sino un hito más de una historia mucho más longeva que la de las últimas décadas de circuitos y bits. La vida ha encontrado en la información la clave para permear la realidad aprovechando la energía y así dar forma - orden - a la materia. Y la especie humana fraguada por la información, prosiguió ese camino a través de su periplo por este planeta desarrollando el lenguaje, la tecnología, la escritura, la imprenta o las TIC.

Así que, inspirado por aquel olivo milenario cual barco de Teseo, al volver de aquellas vacaciones, me decidí a escribir un libro sobre el crecimiento de la información. Saldrá publicado en breve.

Ánimo con la vuelta y este mes existencial, porque septiembre siempre lo es. Momento de emprender proyectos ilusionantes que amortigüen el hastío postvacacional.

La diferencia de altura entre ambos emplazamientos es de menos de 13 metros. Es probable que, al margen de su utilidad práctica, la construcción tuviera bastante de proyección propagandística romana, como nos contaba Miguel García Álvarez a propósito de su querido acueducto de Segovia.

El número de átomos en un solo olivo, de unos 1.000 kg, compuesto fundamentalmente de celulosa (162 g/mol, 21 átomos por molécula) es aproximadamente de un orden de 10 elevado a 29: Un millón de veces más que todas las gotas que forman los océanos de la Tierra o que las estrellas que hay en el universo observable.

Aunque suele decirse que nuestro cuerpo renueva todas sus células cada 10 o 15 años, estrictamente hablando hay células como las neuronas que no se reemplazan nunca, a diferencia del resto, y perduran toda la vida; pero tanto su estructura molecular como la del ADN se reparan o regeneran constantemente modificando su composición para salvaguardarlas del deterioro.

Una posible respuesta vendría de las teorías emergentistas que consideran la consciencia y la identidad como propiedades emergentes del substrato físico y que por tanto resultan inexplicables a partir de cada una de las partes físicas por separado siendo estas totalmente reemplazables. Sobre esta emergencia ya escribí con Alex Rayón Jerez a propósito de las sorprendentes capacidades de la IA.

No conocía la paradoja de Teseo y me quedo con muchas cosas para reflexionar. Esperaré con ansias ese libro. Gracias!

Siempre me ha fascinado la paradoja de Teseo. Sobre todo porque, a diferencia del olivo, la información para replicar el barco con las piezas originales (una vez reemplazadas) es manejable (poca), lo que permite que sea más plausible imaginar las dos copias coexistiendo, una junto a otra.

PS: Sueltas ahí de forma sutil que hay un libro a la vuelta de la esquina :) - Enhorabuena de forma anticipada!