Las plumas de Ícaro

Progreso y el exceso de expectativas

Encaramados sobre aquel acantilado, Dédalo y su hijo oteaban el horizonte pendientes de emprender un arriesgado viaje que les permitiera escapar. Dédalo había sido un artesano ateniense célebre por su inteligencia e inventiva. Tras ayudar a Ariadna y Teseo a escapar del laberinto del Minotauro, había caído en desgracia siendo encarcelado junto a su hijo Ícaro en la isla de Creta.

Sin embargo, aprovechando ese mismo ingenio, Dédalo propuso a Ícaro construir unas alas hechas de plumas unidas con cera. Tras esfuerzo y empeño, desde aquel acantilado, el horizonte parecía desafiante pero, de repente, asequible. La prudencia del viejo Dédalo, sin embargo, le hizo advertir a su hijo que cuando saltara debía evitar volar demasiado alto, porque el calor del sol derretiría la cera, y tampoco hacerlo demasiado bajo, porque el agua del mar empaparía las plumas.

Ícaro dio el salto. Su caída acelerada fue vibrando con el aire hasta que su resistencia aumentada acabó apuntalando sus alas e impulsándole hacia el horizonte de nuevo. Tenía claro que no dejaría que sus alas se mojasen por volar bajo. Sin embargo, sucumbió a la embriaguez del vuelo. Deslumbrado por la experiencia de desafiar las leyes de la naturaleza, ignoró las instrucciones de su padre y batió sus alas con fuerza, ascendiendo hacia el sol. Tal y como había predicho Dédalo, la cera comenzó a derretirse. Con cada aleteo ascendente más y más plumas iban desprendiéndose. Sin advertirlo al comienzo, Ícaro comenzó a perder impulso, y después a perder altura. Su caída fue fatal, y se ahogó en aquel rincón del Mediterráneo.

Este viejo mito surgió en aquella antigua Grecia que se hallaba ya fascinada por el dualismo entre la desmesura (hybris) y la moderación (sophrosyne). Pero el mito ha sido revisitado por pensadores y artistas de todos los tiempos, particularmente desde que la ciencia y la tecnología pusieron en manos de los hombres poderes cuasi divinos para levantar el vuelo.

El mítico ascenso de Ícaro se convirtió en esa metáfora que encapsula la experiencia de que el progreso, aunque maravilloso, siempre conlleva pérdidas. Las plumas que de él se desprenden son las consecuencias inevitables de avanzar sin suficiente cautela o reflexión: recursos desperdiciados, desigualdades crecientes, pérdida de valores morales cohesionadores, atomización social insolidaria, problemas de adicción o salud mental, e incluso crisis globales sistémicas. La lección no es renunciar a volar, sino hacerlo con conciencia y equilibrio, con un sano escepticismo sobre el progreso desmedido.

Del progreso factible a la revolución

Ortega y Gasset decía que el ser humano vive su vida proyectándose siempre hacia el futuro, lanzando constantemente hacia el horizonte sus deseos y metas. Y esta anticipación del futuro, esta futurición constante, constituye en gran medida su motivación para avanzar, el núcleo desde el que comprende su propia vida. Al fin y al cabo, como dijera Kierkegaard, aunque la vida solo pueda comprenderse verdaderamente mirando hacia atrás, ha de ser vivida hacia adelante.

La apreciación de Ortega reconocía especialmente la conciencia que el hombre moderno tenía de la historia como un quehacer, transformando sus expectativas seculares haciendo del futuro algo disponible. Así, el movimiento cultural de la Ilustración europea en el siglo XVIII, con su particular confianza en el poder de la razón, cimentó las bases para edificar una fe en el progreso factible que se volvería en gran medida real en las décadas subsiguientes. Como un proceso acumulativo de conocimiento y mejora social, la ciencia y la razón se convertirían en los motores principales para superar la ignorancia, la superstición y el despotismo.

Y en cierto modo acertaron, aunque la razón también engendró monstruos. Los sueños ilustrados irrumpieron en la realidad material, no solo impulsando revoluciones libertarias, sino también innovaciones y racionalizaciones técnicas que aumentaron la productividad y el bienestar material. En palabras de Joel Mokyr, fue la cultura de la Ilustración la que, más allá del proyecto intelectual, produjo un cambio de mentalidad que conectó el creciente conocimiento tecnocientífico con el emprendimiento económico. La Revolución Industrial que alumbró, generando una economía ilustrada, fue el hito más relevante de la historia económica humana desde la sedentarización. El progreso parecía imparable.

Ícaro surca los cielos del siglo XX

Es bien conocido, sin embargo, que este progreso económico desde la Revolución Industrial se ha producido en sucesivas olas o ciclos largos. Atravesando intensivos procesos de inversión e innovación seguidos de boyantes despuntes económicos, cada ola ha acabado con una crisis de fin de ciclo de diversa contundencia. Así lo pergeñó Kondratiev y lo formalizó y popularizó Schumpeter. Sin embargo, en 1938, cuando el primero fallecía, A. Hansen ya comenzaba a especular con la idea de que la economía norteamericana pudiera entrar en un período de “estancamiento secular”. Quizá, el progreso no era eternamente sostenible.

El vuelo de Ícaro remontó aún más, como es bien sabido. Hubo un importante impulso a la economía cuando la racionalidad instrumental y los poderes cáusticos de la tecnología industrial se pusieron al servicio de ideologías totalitarias. Tras la sangrienta hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, un dorado período del capitalismo todavía perduró hasta la crisis del petróleo (1973). Fue entonces cuando un nuevo ciclo comenzó a abrirse paso, esta vez, de la mano de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Sin embargo, la larvada Guerra Fría, soterrada en la carrera espacial y armamentística, había venido alimentando otras expectativas aún más ambiciosas de muy diversos logros que la Big Science y la tecnociencia podrían proporcionarnos. En los años sesenta del siglo XX, la literatura fantástica nos proyectaba un futuro prometedor. Coches voladores, colonización interplanetaria, fuentes de energía infinita. Tras conquistar la luna al final de aquella década, todo parecía posible y, para 2001, sería factible emprender odiseas en el espacio1.

Poco a poco las expectativas fueron concentrándose en el ámbito de las TIC, puesto que el vuelo truncado de Ícaro fue materializándose en distintos momentos, desinflando expectativas y recordando a sus intrépidos líderes que la ambición del triunfo y del progreso suelen morder el polvo con frecuencia y recibir correctivos que nos devuelven a la realidad. Emblemáticamente sucedió, por ejemplo, con las ambiciones del progreso energético o con la carrera espacial cuando, en 1986, el terrible accidente nuclear de la central de Chernóbil impactó en las ensoñaciones y aspiraciones energéticas más optimistas, meses después de que el transbordador Challenger explotara en directo por la televisión contrariando los sueños y presupuestos espaciales. Fue muy simbólica la imagen del Challenger estallando en directo tras elevarse en el cielo como Ícaro, acaso, por haberse acercado demasiado al sol.

Pero la gestión de las expectativas con las TIC también resultó problemática. En aquellos años ochenta, comenzaban a impacientarse. La paradoja de la productividad de R. Sollow parecía sacar los colores a quienes habían depositado sus esperanzas de progreso en la emergente revolución TIC pero cuyos resultados no se observaban. Los ordenadores parecían estar por todas partes, como dijo el eminente premio Nobel, menos en las estadísticas de productividad.

Por fin, entrando en la década de los noventa, este ciclo innovador resultó disruptivo y un acelerador de la economía de fin de siglo. Nuestra capacidad para sacar cada vez más partido de los semiconductores fue corroborando la Ley de Moore2, e impulsando una adopción que supuso la explosión de Internet y de la web. La inversión entonces se focalizó tanto en las empresas de Internet y las TIC en su conjunto, que el fenómeno acabó provocando un sobrecalentamiento en la conocida burbuja puntocom. La economía se recuperó y siguió creciendo al calor de las TIC durante la primera década del siglo XXI, pero al llegar la Gran Recesión de 2008, las voces que hablaban de estancamiento secular volvieron a escucharse.

El estancamiento secular

La decepción de las expectativas sobre el progreso ha sido desde entonces sonada. Para algunos autores como J. S. Hall3 , la revolución de las TIC nos ha distraído de los grandes logros a los que podríamos haber aspirado, tal y como las visiones futuristas nos auguraban preconizando aquellos coches voladores, colonias en Marte y fuentes de energía ilimitada que nunca llegaron. En su libro Where Is My Flying Car?, Hall advierte cómo se ha producido un estancamiento en la innovación que atribuye a limitaciones de tipo regulatorio y político, que habrían drenado el capital humano redirigiéndolo hacia la burocracia y la litigación. Pocos ingenieros y demasiados funcionarios y abogados. Esto se habría producido por las reticencias de quienes temiendo verse desplazados por las revoluciones tecnológicas por venir, como la nanotecnología o la fusión fría, se habrían decidido más o menos conscientemente a retrasarlas.

Hay otros argumentos que se han sumado a este para explicar por qué la productividad en las últimas décadas ha dejado de crecer al ritmo al que lo había hecho en las precedentes. Algunas apuntan al lento crecimiento de la población, la caída del precio relativo de los bienes de inversión, e incluso la sobreprotección del crédito que se produjo tras la crisis de 2008, y que ha hecho sobrevivir a las llamadas empresas zombi que deberían haber desaparecido y que estarían mermando la capacidad de innovación. En sentido contrario, otros apuntan a que, más bien, la culpa recaería en las grandes firmas tecnológicas que depredan la innovación al canibalizar cualquier atisbo de novedad con tal de preservar su poder como oligarquía tecnológica, con numerosos ejemplos en la nómina de las llamadas Big Tech (Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft,…).

Existe, incluso, un argumento que culpabiliza a un poderoso movimiento contracultural emergido en la década de los sesenta que habría desdeñado el paradigma del progreso tecnocientífico ilustrado: la conciencia ecologista. El movimiento emergido a partir del Club de Roma (1968) y el famoso informe del MIT acerca de los límites del crecimiento (1972) habría creado la cultura de contención que fomenta hacer más con menos o que incluso promueve el decrecentismo, agarrotando por completo la innovación capaz de extraer más energía para seguir creciendo como hasta ahora ha sucedido desde los albores de la Revolución Industrial.

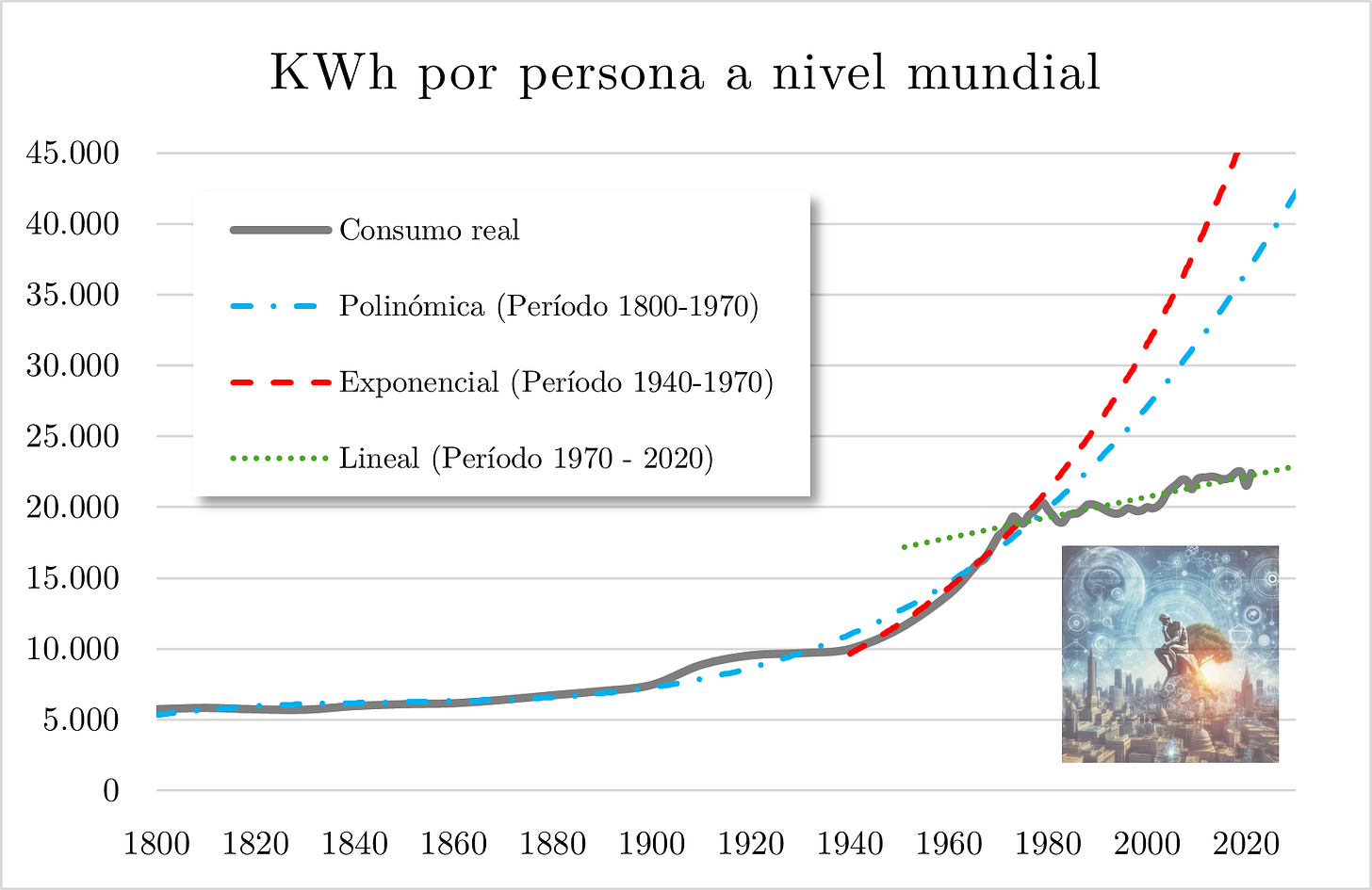

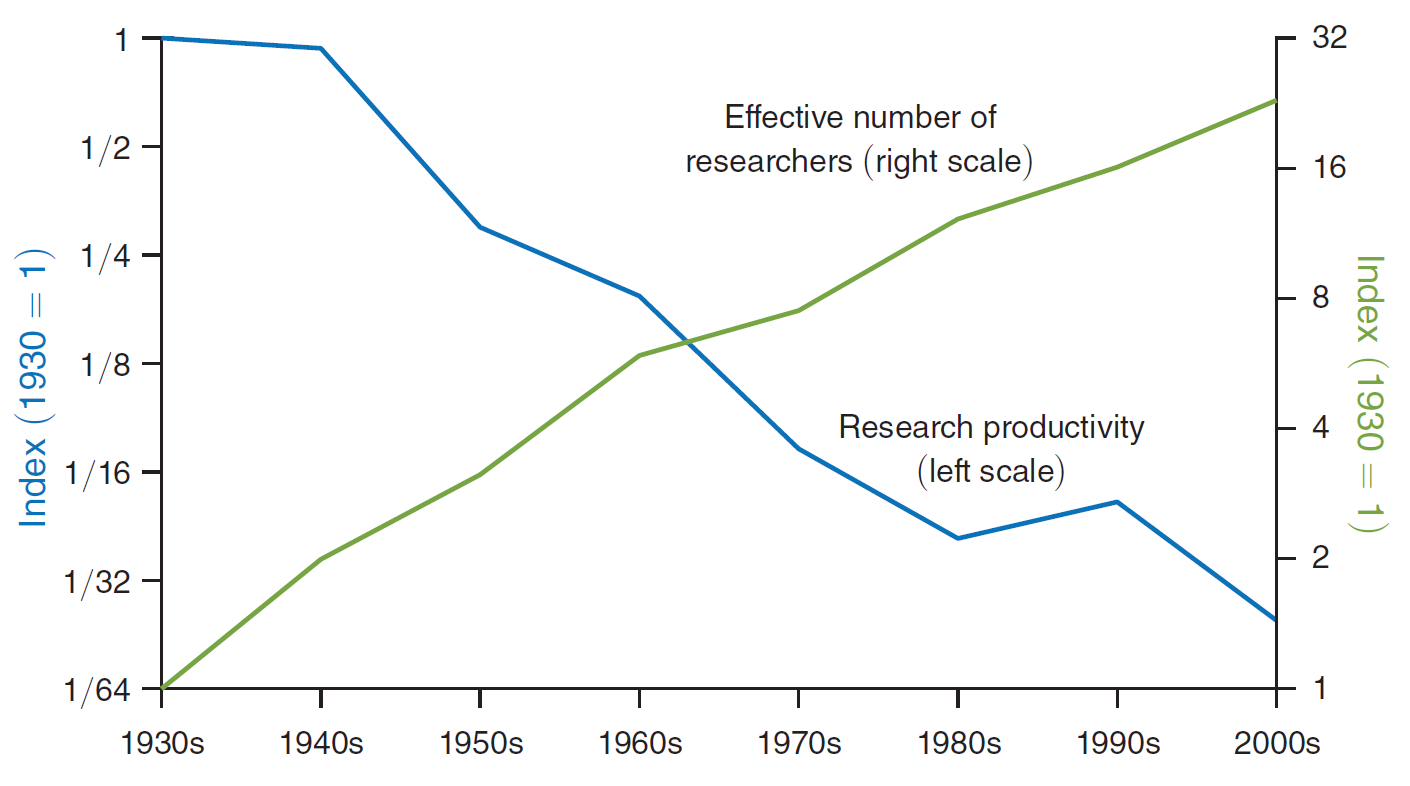

Pero existe quizá un argumento más profundo, que plantea si el progreso es sostenible al mismo ritmo que hemos mantenido hasta ahora, precisamente porque para progresar cada vez es más difícil encontrar ideas nuevas. Las grandes innovaciones tecnológicas de las pasadas olas de la Revolución Industrial se habrían agotado ya inexorablemente. Después de haber recolectado las más accesibles, cada vez nos resultaría más complicado alcanzar las frutas más altas del árbol de la ciencia. Así parece que las inversiones en investigación y desarrollo se están desacoplando de la capacidad de la industria para generar patentes y sobre todo retornos en la productividad:

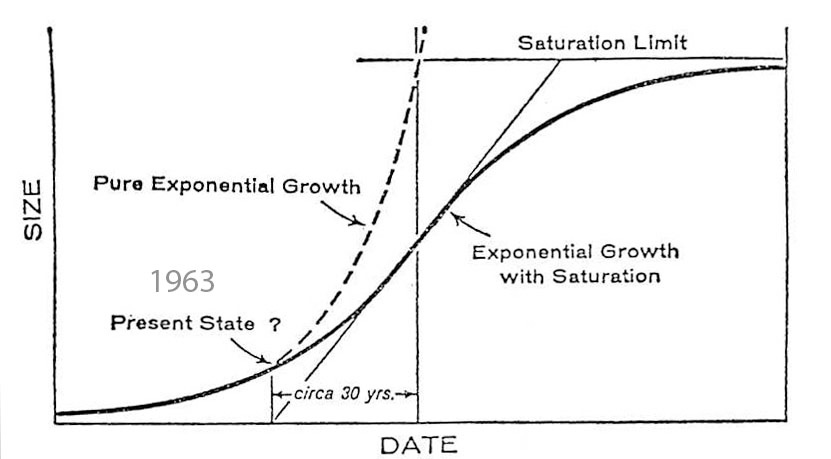

Esto lo vio venir el padre de la cienciometría Derek de Solla Price (1963) quien argumentó que la producción científica sigue una curva logística en lugar de una exponencial. A pesar de que al comienzo el número de científicos o publicaciones científicas desde el siglo XVII creciera exponencialmente, socialmente existe un límite de saturación para nuestra capacidad para producir científicos y ciencia. No todos podemos dedicarnos a la tecnociencia. En su lugar, de Solla Price estimó que el crecimiento se aproximaría al final, como suele suceder en estos casos, a una curva logística con un cierto nivel de saturación:

Mucho más recientemente no son pocas las voces que advierten del deterioro de la productividad en la ciencia. El modelo podría estar agotándose. Así sucede con las prácticas endogámicas de publicación, que maximizan métricas empleadas en la evaluación científica adulteradas para optimizar el prestigio académico o mejorar las probabilidades de acceso a recursos de financiación para una ciencia cada vez más cara. Esto significaría que, a pesar de que seguimos manteniendo tasas crecientes de publicaciones y autores, no estaríamos produciendo realmente nuevo conocimiento.

Así lo corrobora un reciente estudio publicado en Nature que revela que la proporción de artículos científicos y patentes altamente disruptivos ha disminuido en las últimas décadas. En esa línea, algunos abogan por promover entornos de investigación más flexibles y tolerantes al riesgo, que incentiven la creatividad y la exploración de ideas novedosas, potencialmente revolucionarias. Y que desde luego liberen también a los científicos de las constantes distracciones de la comunicación instantánea que les impiden disponer de tiempo de reflexión y concentración de calidad.

No hay que perder de vista, no obstante, el aburguesamiento inevitable que se produce socialmente con la mejora de nuestras condiciones de vida y que podría estar afectando sensiblemente a la alfabetización tecnocientífica y a la acumulación de capital humano en nuestras sociedades. Una vez se efectuase la transición demográfica a escala planetaria que aún no se ha producido, y nos asomáramos al abismo del invierno demográfico, el número de individuos colaborando en el progreso se estancaría. Habríamos copado nuestra capacidad como especie en este hábitat y, si ningún otro factor lo alterase, un largo e indefinido período de estancamiento económico nos esperaría por delante.

¿Será la IA un salvavidas al que agarrarnos para mantener el progreso que hemos conocido en nuestra historia más reciente? ¿O estará ella también viviendo su particular vuelo como el de Ícaro?

¿No hay muro?

La fiebre del oro, la burbuja de las punto com o la de las hipotecas subprime no son un fenómeno especulativo novedoso en la historia. Probablemente fue la fiebre de los tulipanes en los Países Bajos del siglo XVII el caso histórico más paradigmático pero no el más antiguo en el que se ha documentado cómo, al embriagarnos con el cortoplacismo del dinero fácil o el poderío de una tecnología, podemos inflar las expectativas de nuestro progreso por encima de nuestras posibilidades hasta acabar defenestrados como Ícaro. La actual efervescencia en torno a la IA de los últimos años podría estar corriendo un riesgo similar, pues no hay progreso exponencial que cien años dure.

Ciertamente, hay motivos para creer que la IA podría estar formando parte de una nueva ola o paradigma tecnoeconómico, con promesas que abarcan desde la transformación radical de la productividad hasta la inmortalidad digital. De hecho, ya estamos observando algunos indicios del aumento en la productividad e incluso ya se está notando su impacto en ciertos sectores del mercado laboral. Pero quizá al final resulte excesivo llamar a la IA generativa "revolucionaria". No es ciertamente ninguna varita mágica.

Estamos observando cómo la cotización de empresas fuertemente vinculadas a la IA como NVidia vuelven a replicar el perfil de episodios especulativos anteriores como la burbuja de las punto com, cuando las acciones de una empresa de Internet como Cisco mostraron un ascenso y luego descenso, cual Ícaro, que NVidia hasta ahora estaría replicando en su fase ascendente:

Aún más recientemente, hemos visto cómo los espectaculares resultados de la IA generativa pueden estar tocando su techo. O más bien su muro, al decir anglosajón.

La hipótesis del escalado en IA sostiene que aumentar la escala de los modelos neuronales, los datos de entrenamiento y la capacidad computacional4 mejora continuamente el rendimiento y la capacidad de generalización de estos sistemas. Estas leyes de escalabilidad son las que han permitido la aparición de capacidades emergentes con las que la IA nos ha sorprendido en los últimos años. Sin embargo, algunos episodios recientes sugieren que esta tendencia podría estar llegando a su límite. Como si una nueva curva exponencial se estuviera, una vez más, revelando como una simple curva logística. Como si comenzase a toparse con ese muro.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmaba rotundamente estos días que no hay muro. Aunque quizá lo que pretendía afirmar con esa contundencia es que él no se puede permitir el lujo de hablar de ningún límite que pueda ensombrecer la ingente cantidad de dinero que se ha inyectado a su empresa para progresar en la misión casi mesiánica de alcanzar la Inteligencia Artificial General (AGI). Sin embargo, lo cierto es que las últimas pruebas sobre Orion (antesala de ChatGPT-5) parecen haber resultado decepcionantes, pues aunque mejore a su predecesores, no los mejora tanto.

Hablando precisamente de esto, hace unos días, Alberto Romero me sugería que tendremos que ver si es verdad que podemos seguir aproximando un crecimiento exponencial a base de acumular nuevas curvas logísticas (con forma de “S”), explorando y descubriendo nuevos paradigmas y modelos. La imagen pronto me sugirió, más que una nueva curva pseudo-exponencial, una escalera. Como en la famosa canción de Led Zeppelin, ¿será una escalera hacia el cielo (Stairway to Heaven) o hacia el infierno? ¿descarrilaremos si seguimos calentando este mercado, como el sol calentaba las plumas de Ícaro, hasta que nos haga morir “de éxito” al haber acelerado tanto el progreso como para poner en manos de unos pocos un arma tan potente, capaz de alterar nuestras mentes, nuestra convivencia e incluso nuestro genoma, con consecuencias impredecibles? ¿O más bien debamos moderar nuestros excesivos temores tanto como nuestras excesivas expectativas y que observemos con moderación el advenimiento de un nuevo invierno cálido de la IA, con la reducción de las inversiones más optimistas y la frustración de las expectativas más exageradas (a favor o en contra)? El tiempo nos dirá.

La conocida novela de A. C. Clarke y la homónima película de S. Kubrick son de 1968, un año antes de que Neil Armstrong pisara la luna.

Esta ley empírica pronosticaba una tendencia a duplicar la densidad de transistores por unidad de superficie de silicio cada par de años y se ha cumplido razonablemente hasta mediados de la década pasada.

No deja de hacerme gracia el apellido de este resentido autor y su parecido con el nombre del superordenador HAL 9000 de 2001: Una odisea en el espacio. Para 2001, nuestra IA “sólo” había conseguido batir al mejor jugador humano de ajedrez, y no planificar su muerte como en la famosa película.

Incluso la propia ley de Moore está ofreciendo límites físicos para seguir cumpliéndose a la escala nanométrica a la que se mueve. El propio CEO de NVidia, para justificar la subida de sus precios, la daba por completamente muerta hace ya un par de años.

Me ha encantado. Nunca olvidaré cuando uno de mis primeros compañeros de trabajo me habló de Ícaro como aquel héroe que voló demasiado alto. Me enseñó mucho con esta historia 🤗

Demasiados abogados, si. Y lo dice uno.