Los retos de la democracia digital

Mesas, girasoles y deliberación asistida

La democracia cojea. Lo hace por alguna de sus cuatro patas. O por varias a la vez, desvencijando el equilibrio de la prometida separación de poderes de Montesquieu. Siendo una excepción histórica, muchos la damos inadvertidamente por supuesta, pero su fragilidad contemporánea muestra grietas preocupantes que van agravando su profundidad. Apoyada sobre los cuatro poderes clásicos —legislativo, ejecutivo, judicial y mediático—, su tambaleante estado actual evidencia cierta decadencia en cada uno de estos pilares. ¿Podría la tecnología asistir a su enmienda y reforma? ¿o forma parte de las causas que la están debilitando? ¿existen, en cambio, corrientes culturales más fuertes de fondo que impedirán cualquier papel protagonista de la tecnología para bien o para mal?

El poder legislativo, diseñado para reflejar las demandas populares, a menudo se paraliza por intereses partidistas o la polarización extrema. El ejecutivo, que debería ofrecer dirección y estabilidad, se enfrenta a una constante crisis de legitimidad y eficacia. El judicial, garante de la justicia imparcial, se encuentra cuestionado por su politización y lejanía de los problemas cotidianos. Finalmente, el llamado cuarto poder desde la Revolución francesa, el mediático, que debía vigilar y fiscalizar al resto, está asfixiado por la economía de la atención, la desinformación y la pérdida de credibilidad. Lo hemos comprobado a lo largo de este año, el de mayor participación democrática de la historia, viendo cómo se hacían aún más visibles las grietas del sistema.

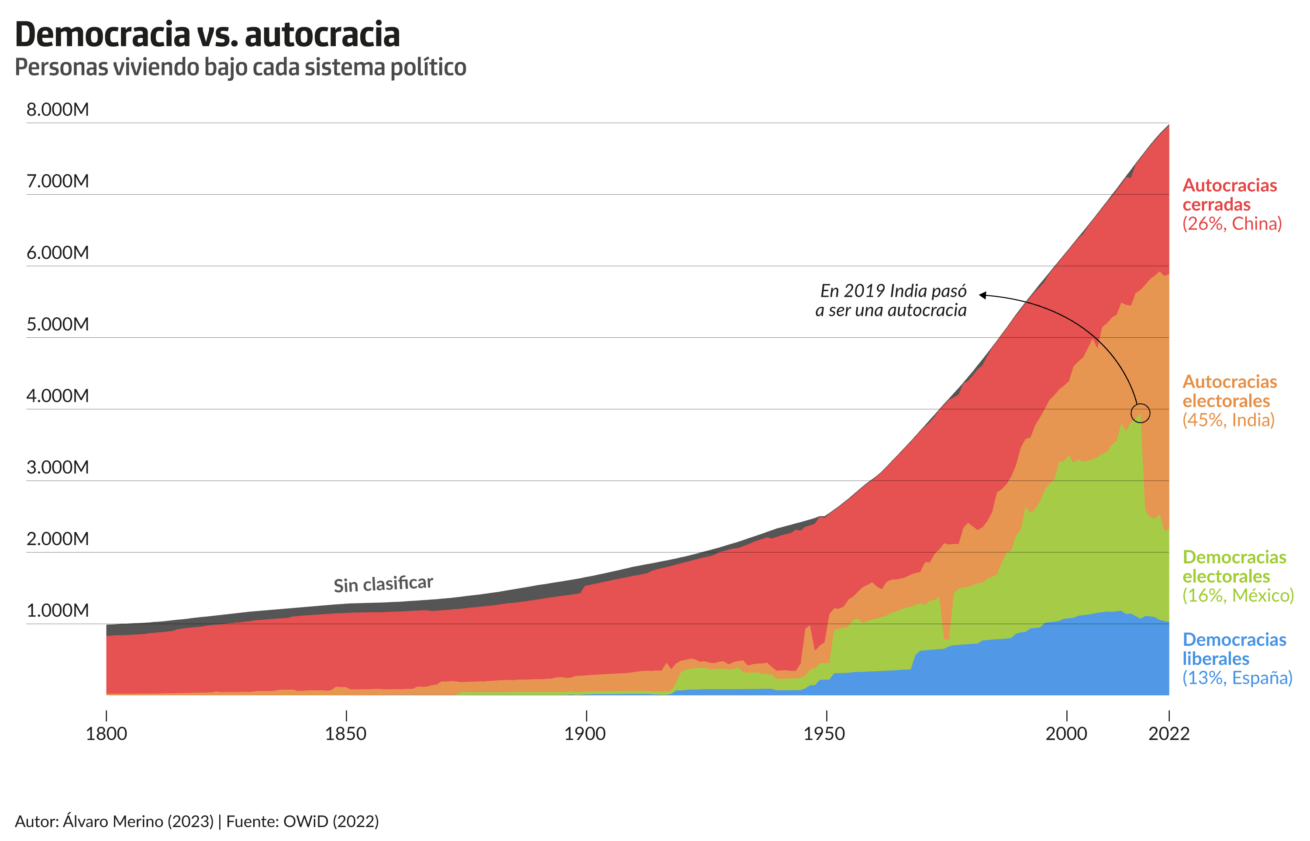

Quizá la tecnología pueda asistir, pero su impacto y centralidad en las relaciones geopolíticas no parece estar ayudando a la democracia. El tecnocapitalismo global de principios de siglo ha sido beneficioso para las clases más populares de países históricamente desfavorecidos, sacando de la pobreza extrema a millones de personas en China, India, Brasil, Nigeria, Pakistan, Indonesia, Vietnam,… Sin embargo, esas mismas dinámicas han provocado el crecimiento de las desigualdades e incluso el empobrecimiento de las clases medias que ha sido el sustento de las democracias occidentales, particularmente las europeas. Industrias deslocalizadas en busca de mano de obra más barata, automatización tecnológica que destruye y precariza empleos, fenómenos migratorios que han tensionado la percepción pública, globalismo multicultural que no seduce afectivamente a muchos… todos han exacerbado los ánimos contra las democracias.

Así, muchas poblaciones enfrentan ese síndrome de fatiga democrática, que afecta a ciudadanos, partidos políticos e instituciones. Observamos una creciente desconexión entre los ciudadanos y los procesos electorales. La abstención es síntoma evidente de esta desafección, creciente en ciertas regiones. En cualquier caso cunde la pérdida de fe en la capacidad del voto para generar cambios significativos. Y entre quienes participan, el voto se ha tornado volátil, guiado más por impulsos emocionales y modas políticas que por convicciones ideológicas profundas1. En cualquier caso, los plazos democráticos están demostrando su debilidad cada vez mayor en un mundo tecnológicamente acelerado, donde la estabilidad de los programas de largo plazo de las autocracias contrasta con la capacidad de maniobra de las democracias.

Simultáneamente, los partidos políticos atraviesan una crisis de legitimidad, evidenciada en la pérdida de afiliados y el vaciamiento de sus bases militantes. Sin una conexión fuerte con la ciudadanía, dependen cada vez más de estrategias mediáticas para sobrevivir, lo que les aleja de su función representativa. La clase política, además, se muestra decadente. El descrédito generalizado hacia la política disuade a las personas más preparadas de involucrarse en ella, dejando un vacío de talento que afecta a la calidad del liderazgo democrático. Además, las instituciones administrativas, que deberían ser el motor del cambio, se perciben como ineficientes y desconectadas de las necesidades reales. Este panorama se agrava por el temor al fracaso electoral, que empuja a los líderes políticos a priorizar decisiones de corto plazo en detrimento de políticas públicas sostenibles.

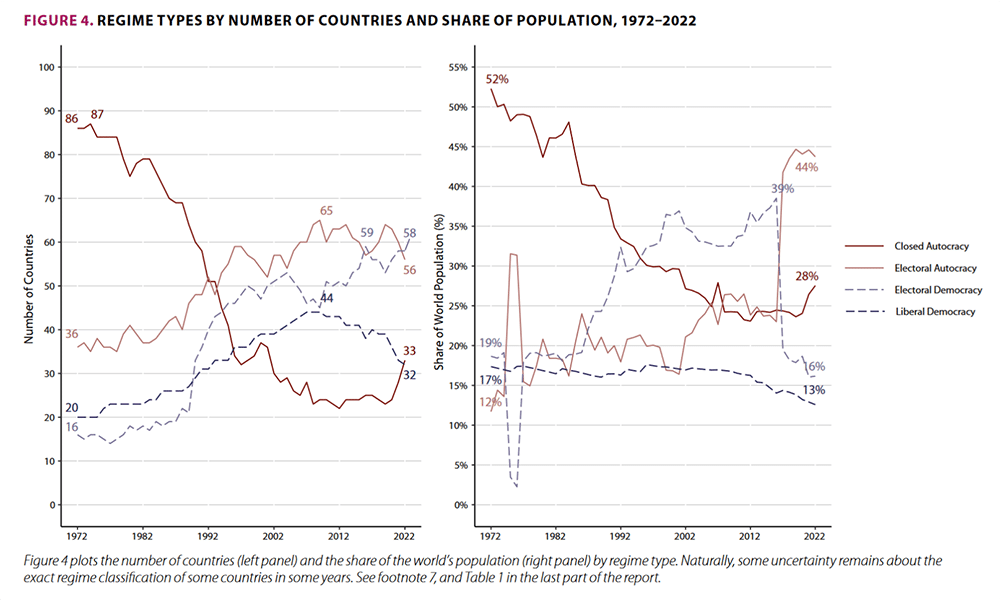

El entorno político está también marcado por una fiebre de campañas perpetuas y un protagonismo compulsivo alimentado por las redes sociales, donde la imagen y el impacto mediático pesan más que la sustancia de las propuestas. Esto, sumado al estrés generado por medios de comunicación que amplifican la polarización y dramatizan el debate, contribuye a un clima de recelos, indiferencia y desconfianza en la ciudadanía. Y en el mundo, el panorama muestra ese retroceso hacia autocracias más o menos electivas.

Atrapados entre la apatía y el cinismo, entre el sofá y la barra del bar, real y digital, esta fatiga democrática puede ser simplemente consecuencia de que muchos hayan sacralizado acríticamente el sistema electoral como panacea. De tanto mentarlo, “lo democrático” ha desgastado su semántica. Pero no basta con celebrar elecciones, utilizar urnas y papeletas, hacer campañas y coaliciones, tener listas de candidatos, o disponer de colegios electorales al servicio de un sistema de partidos políticos encasillados en siglos precedentes. Así, para muchos, lo que prevalece es una partitocracia, una aristocracia electiva de quienes, además, están muy lejos de ser los aristós, que diría Ortega, los mejores, no en el sentido de una nobleza hereditaria, sino de los más talentosos de entre nosotros para dirigir la cosa pública.

La realidad demuestra que la democracia hoy defrauda expectativas y facilita la corrupción. Así múltiples estudios están surgiendo recientemente para tratar de asistir a este debilitamiento democrático que compite con emergentes autocracias, en flagrantes paradojas a propósito del desarrollo económico o las políticas migratorias2. Además, para atajarlos es preciso matizar los distintos tipos de debilitamiento democrático, ya sea por erosión, retroceso o por saber jugar hipócritamente las cartas para desmontarla desde dentro3. Una de las regiones más preocupadas por proteger los derechos democráticos como la UE, y cuyas democracias afrontan un desafío particular con la inmigración, ha encontrado que los mecanismos financieros y tecnocráticos empleados hasta la fecha para garantizar la estructura democrática pueden ser contraproducentes al intervenir negativamente en la percepción del propio electorado4.

En definitiva, para intentar reequilibrar el tablero democrático que va cayendo en manos de unos pocos, caminando hacia un peligroso tecnofeudalismo postmoderno, cabe preguntarse, ¿puede la tecnología asistir a la idea de James Fishkin de construir una democracia deliberativa real, en la que se pueda conceder a los ciudadanos no solo el voto puntual y esporádico, sino la opinión, el debate con expertos y los representantes políticos, y la participación que influya en las decisiones políticas, de forma que se renueve el entusiasmo por la democracia sin un conflicto extraordinario que nos haga añorarla post mortem?

La propuesta de los girasoles

En cualquier crisis5 hay oportunidades de regeneración. La digitalización no sólo ha de agravar los problemas democráticos, sino que también podría convertirse en una herramienta clave para revitalizar el compromiso cívico, mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones. Así lo ha creído Audrey Tang.

Nacida en 1981 en Taiwán, desde muy joven demostró una inteligencia excepcional, sobresaliendo en campos académicos y técnicos. A los 14 años, dejó la escuela para dedicarse por completo a la programación, convirtiéndose en autodidacta y, más tarde, en una exitosa empresaria tecnológica al fundar su primera empresa a los 19 años. Además, su vida personal no solo ha puesto a prueba su resiliencia sino que también ha moldeado su perspectiva sobre la vida, el trabajo, la tecnología y la política, proporcionándole una comprensión profunda de la vulnerabilidad humana y la necesidad de sistemas de apoyo robustos y compasivos6.

El año 2014 marcó un punto de inflexión en su vida durante el Movimiento Girasol, cuando una serie de protestas emergieron demandando mayor transparencia y democracia directa en respuesta a un controvertido acuerdo comercial con China. Tang se involucró activamente en este movimiento, utilizando su conocimiento técnico para apoyar las demandas de los manifestantes y promoviendo plataformas digitales para la participación ciudadana. Esta involucración la llevó a ser nombrada Ministra Digital de Taiwán en 2016, un rol en el que ha podido fusionar su pasión por la tecnología con su compromiso con la democracia y la transparencia.

La propuesta de Tang para una democracia digital se centra en el uso de tecnologías emergentes para fomentar la participación ciudadana y la transparencia gubernamental. Uno de sus proyectos más destacados es vTaiwan, una plataforma que permite a los ciudadanos discutir y consensuar políticas públicas. Partiendo de propuestas, debaten y votan sobre diversas cuestiones, creando un vínculo directo entre el gobierno y la población.

Tang también ha promovido el uso de Polis, una herramienta de encuesta asistida por IA que agrupa opiniones similares en clústeres, ayudando a identificar patrones y tendencias, consensos y disensos ofreciendo una representación más matizada y detallada de la opinión pública. Este enfoque evita la tiranía de la mayoría, ya que no se trata de contar cabezas, sino de medir la pluralidad y diversidad de opiniones. Pero que también serviría para impedir que algunos se aprovechen de los entresijos de nuestras democracias para convertirlas en tiranías de la minoría7.

Frente a la demediación: areté y aristós

Desde los tiempos de Aristóteles, las formas de gobierno han sido analizadas según su orientación hacia el bien común o hacia intereses particulares. Todos los gobiernos virtuosos —monarquía, aristocracia y politeia— pueden deslizarse hacia sus degeneraciones —tiranía, oligarquía y oclocracia. La oclocracia como gobierno de muchos es la degeneración de la aspiración democrática que emerge cuando la voluntad de las masas se desvía del interés colectivo y se convierte en una fuerza caótica, descontrolada y manipulable. La turba en la urnas. En el contexto de las democracias digitales, afloran los riesgos de incurrir en esta degeneración exacerbada por desinformación, alteración algorítmica o una participación digitalmente más directa.

La introducción de la tecnología reavivaría la reflexión que hace un siglo hacía Ortega y Gasset a propósito de La rebelión de las masas: La sociedad enfrentaría el peligro de ser gobernada por el "hombre-masa", aquel que actúa guiado por la inmediatez y el instinto, más que por la reflexión. Bajo el despotismo de las emociones exacerbadas por los algoritmos, este tipo de ciudadano confundiría - de hecho ya lo hace - más fácilmente sus deseos particulares con el interés general, amenazando con desbordar las instituciones democráticas. En un sistema de democracia directa digital, donde las plataformas premian el sensacionalismo y la polarización, este riesgo se multiplicaría. La voluntad popular puede ser secuestrada no solo por intereses demagógicos, sino también por dinámicas algorítmicas que priorizan la viralidad sobre la verdad.

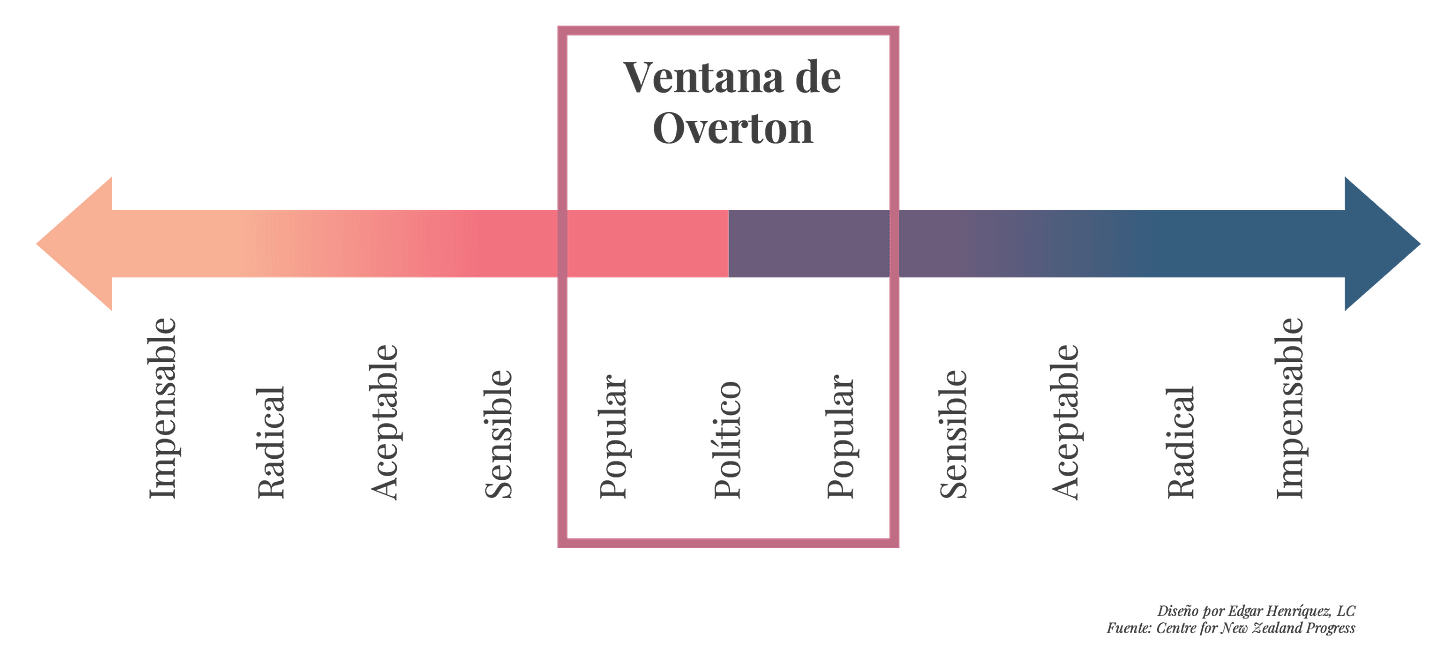

Ortega no rechazaba la democracia, pero advertía que debía estar mediada por una élite formada, comprometida con los ideales éticos y culturales de la sociedad, y acaso sea esa gran ausencia uno de los principales factores que debilitan nuestras democracias. La democracia no puede ser la simple sumatoria de voluntades individuales. Para mantener su areté, su virtud, debe de alguna forma facilitar la entrada de los aristós, los mejores, que puedan ser visionarios al estilo de Weber, para guiar al colectivo al que seducen con razones, al que iluminan con emociones, capaces de ampliar la ventana de Overton. De lo contrario, una democracia digital demediada corre el riesgo de convertirse en una versión moderna de la oclocracia que acabe implosionando sobre sí misma.

La apuesta de Tang no está exenta de críticas y carencias. Existe un problema de representatividad por la brecha digital, que excluye a los grupos menos tecnológicos amplificando desigualdades existentes. Pero además, la posible demediación de una democracia más directa no tiene referentes reconfortantes. Esa demediación en la economía y los medios propia de Internet, que ha ahorrado costes y trabas en el acceso por parte de los intermediarios, nos ha mostrado enormes problemas nuevos. Así, la demediación ha conectando productores con consumidores a través de plataformas supuestamente transparentes, desde las empresas de reparto, de pisos turísticos o las redes sociales para el consumo de noticias; pero ha acarreado la grave precarización del empleo, la gentrificación de las ciudades o los problemas de desinformación masiva.

En una democracia digital más directa en la que las tecnologías permitan consultas rápidas y de amplio alcance, la deliberación —fundamental para decisiones informadas y justas— podría quedar fácilmente relegada. Los ciudadanos no necesariamente cuentan con la información, el tiempo o las competencias necesarias para evaluar cuestiones complejas. En lugar de una polis participativa y reflexiva, lo que podría emerger es un entorno en el que las decisiones se tomaran aún más impulsivamente, bajo la influencia de emociones y tendencias pasajeras, amplificadas por algoritmos. Los representantes electos, asesorados por expertos, corruptibles sin duda, tienen todavía un sentido. Una mayor participación, además, aceleraría el fenómeno de la vigilancia digital, explotando, como ya anticipó Foucault, la capacidad para el castigo y el control social por parte de gobiernos y corporaciones digitales, que definitivamente atentasen contra la privacidad y la libertad individual, valores esenciales de cualquier democracia.

Para evitar este destino, es imprescindible que las herramientas digitales no solo faciliten la participación, sino que también promuevan la deliberación, el pensamiento crítico y protejan la autonomía y la privacidad de los ciudadanos. Esto implica diseñar plataformas que prioricen el diálogo informado sobre la simple agregación de votos, además de educar a los ciudadanos en competencias digitales, éticas y políticas. ¿Podría la IA asistirnos a ese respecto?

Boceto de una democracIA

La IA tiene un potencial inmenso para engañarnos y manipularnos, pero también para fortalecer el discernimiento de los votantes en democracias contemporáneas cada vez más saturadas de información y engaños. Puede así empoderar a los ciudadanos, ayudándoles a navegar con mayor claridad entre hechos, opiniones y propaganda. De hecho, ha demostrado ser razonablemente efectiva en la identificación de contenidos falsos o engañosos, mediante técnicas de fact-checking automatizado, con plataformas como Factmata que analizan textos y detectan afirmaciones dudosas o potencialmente falsas. O también para detectar deepfakes, como ya inició Microsoft a propósito de su Video Authenticator.

Ante el maremágnum informativo, la IA también está pudiendo personalizar la información electoral, no sólo acercando a la ciudadanía la participación como en el caso de la plataforma Polis de Tang, sino estableciendo recomendaciones relevantes en función del perfil, ubicación y circunstancias del votante, depurando su imparcialidad ante contenidos polarizados y extremos y facilitando su participación. A ello por ejemplo aspira Democracy Works.

La educación cívica es clave para el discernimiento electoral, para no dar la democracia por supuesto, y la IA puede desempeñar un papel central mediante agentes conversacionales personalizados que, conociendo nuestras preferencias, acompañen nuestra formación y discernimiento. De forma incipiente, herramientas como AskGov permiten a los votantes hacer preguntas complejas sobre políticas públicas, historial de candidatos o sistemas electorales, recibiendo respuestas claras y basadas en datos verificables. En esa estela, otras herramientas experimentales están desarrollándose, por ejemplo en el MIT Media Lab, para mostrar a los votantes las consecuencias que ciertas políticas podrían tener para ellos y su comunidad, promoviendo un análisis más reflexivo.

La IA puede asistir en prevenir la polarización algorítmica, facilitando respuestas que expongan puntos de vista alternativos para fomentar una comprensión más amplia y menos tribal de los problemas políticos, tal y como promueven desde el Center for Humane Technology. La moderación inteligente de debates basada en IA, siempre al límite de cercenar la libertad de expresión, está progresando al estructurar discusiones, eliminando ataques personales y promoviendo argumentos bien fundamentados, lo que facilita un intercambio constructivo de ideas. Así lo pretenden plataformas como Kialo en el ámbito fundamentalmente educativo.

De Sun Tzu a Maquiavelo, han sido muchos los estrategas que han enseñado que cuando los enemigos son demasiado fuertes, en lugar de combatirlos directamente es preferible enfrentarlos entre sí. Así, han tenido un poderoso éxito las redes generativas antagónicas (GAN) que se mejoran mutuamente compitiendo entre ellas. Hace poco veíamos cómo, mediante un método semejante al socrático, las IA pueden mejorarse y aprender interpelándose. Del mismo modo, los mecanismos de recomendación en redes sociales y la carga ideológica existente en las tripas de la IA también pueden ser auditados si son analizados a su vez con herramientas de IA, como AlgorithmWatch, para hacer que las grandes plataformas tecnológicas que los promueven rindan cuentas.

La protección de los procesos electorales, mediados por la tecnología digital, está buscando nuevos mecanismos de encriptación robustos, como los que emplean blockchain para asegurar procesos de votación remotos, seguros y verificables. Así funcionan soluciones como Voatz, que explora cómo digitalizar elecciones sin comprometer la confianza o la privacidad.

Y, sin duda, ha sido mediático el caso de AI Steve, un candidato del partido independiente SmarterUK al parlamento británico creado por el emprendedor Steve Endacott, capaz de mantener conversaciones simultáneas con miles de potenciales votantes, tratando de identificar sus preocupaciones y sintetizar políticas acordes con dicho agregado de interacciones.

En general, cabe imaginar que los inminentes agentes conversacionales que personalicen su conocimiento sobre nuestras preferencias y sensibilidades podrán ir cada vez más acompañándonos y simplificando nuestro discernimiento, si somos capaces de equilibrar un nuevo escenario acelerado: una democracia digital con mayor participación directa en más procesos y consultas, a la par que una mayor delegación - que no abdicación - en herramientas que nos asistan. Aunque retengamos siempre la decisión última.

Más preguntas que respuestas

A pesar de las promesas, ¿seremos capaces de diseñar sistemas suficientemente transparentes, exentos de sesgos algorítmicos, para asistir el discernimiento electoral? ¿o esta creciente participación y protección electoral conllevará inevitablemente un daño irreparable contra nuestra privacidad? ¿Podremos garantizar que la demagogia digital no se infiltre subrepticia en las herramientas que incorporemos, con nuevas formas de hacking o de propaganda aún más sofisticadas? ¿Podrá la IA convertirse en una herramienta para revitalizar la democracia, al fin, garantizando que los votantes estén mejor informados, sean más críticos y participen de manera más activa en la construcción del futuro colectivo? ¿Podrá la tecnología, sin anegar ni reemplazar el juicio humano, fortalecerlo enriqueciendo la deliberación sin comprometerla? Como siempre, más preguntas que respuestas. Pero de eso va también esta newsletter.

El fenómeno es matizable, pues muchos se han atrincherado en su partido de referencia, incluso en contra de toda evidencia que desacredite su posición, renunciando a ejercer críticamente su voto. Pero entre posiciones cada vez más escoradas, las posiciones más centradas que buscan orientarse se vuelven más caóticas como las moléculas de un líquido que comienza a ebullir.

La "paradoja iliberal" de K. Natter describe cómo las autocracias, a pesar de su naturaleza represiva, pueden implementar reformas migratorias más abiertas cuando estas se alinean con sus prioridades económicas o políticas. Esto contrasta con la "paradoja liberal" en las democracias, donde la apertura económica y de derechos a menudo choca con presiones políticas internas para restringir la inmigración. Natter, K. (2023). The il/liberal paradox: Conceptualising immigration policy trade-offs across the democracy/autocracy divide. Journal of Ethnic and Migration Studies. https://doi.org/10.1080/1369183X.2023.2269784

Thomas M. Keck examina y matiza las tres metáforas que describen el deterioro democrático, para calibrar bien la respuesta a las reformas que las mitiguen: la erosión sugiere un proceso gradual y sutil en el que los fundamentos de la democracia se desgastan lentamente con el tiempo. En el retroceso, la democracia no simplemente se desgasta, sino que retrocede activamente hacia formas menos democráticas de gobierno, reduciendo derechos civiles, debilitando pesos y contrapesos, y concentrado el poder. En el “constitucionalismo abusivo” se da un uso estratégico de las leyes y procedimientos constitucionales para debilitar la democracia desde dentro. Los actores políticos respetan las reglas en apariencia, pero las manipulan para socavar la democracia. Keck, T. M. (2023). Erosion, backsliding, or abuse: Three metaphors for democratic decline. Law & Social Inquiry. https://doi.org/10.1017/lsi.2023.1

Las respuestas de la UE a su déficit democrático promoviendo la participación ciudadana y el enfoque tecnocrático para resolver la crisis del Estado de derecho pueden alienar aún más a los ciudadanos. Algunos autores sostienen que es esencial reconectar la democracia con el Estado de derecho para revitalizar la legitimidad social de la UE y proponen que este emparejamiento podría rejuvenecer el proyecto europeo. Mavrouli, R., & Van Waeyenberge, A. (2023). EU responses to the democratic deficit and the rule of law crisis: Is it time for a (new) European exceptionalism? Hague Journal on the Rule of Law. https://doi.org/10.1007/s40803-023-00198-w

Crisis deriva del verbo κρίνω (krínō), y no tiene siempre una connotación negativa: también significa separación, evaluación y juicio.

Desde bien pronto tuvo que luchar contra una enfermedad crónica, y además su identidad como mujer transgénero la ha enfrentado a desafíos personales y sociales. Su valentía para vivir abiertamente su verdad personal ha sido una fuente de inspiración y un ejemplo de autenticidad en la esfera pública.

S. Levitsky y D. Ziblatt han examinado las vulnerabilidades estructurales de la democracia estadounidense que permiten a una minoría ejercer un control desproporcionado sobre el sistema político. Estos mecanismos han facilitado que una minoría imponga su voluntad sobre la mayoría, socavando los principios democráticos fundamentales y proponen reformas para fortalecer la democracia y asegurar una representación más equitativa de la voluntad popular. Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2023). Tyranny of the minority: Why American democracy reached the breaking point. Penguin Random House.

Brillante escrito. Aunque tarde, me gustaría unirme al debate al que da pie tu artículo. Como conoces, en mis artículos suelo abordar temas parecidos. Siguiendo la idea principal de tu post, me gustaría hacer 3 apreciaciones personales.

En primer lugar, comparto la preocupación con la salud de la democracia, que en mi opinión se ve amenazada por ambos lados del tablero. Creo que la tecnología puede traer mejorías significativas en los sistemas democráticos. Sin embargo, no me preocupa tanto el quién lo financiará, pues creo que ciertas mejoras son relativamente baratas e irán a cargo del contribuyente. Me preocupa más la capacidad del sector público para aplicarlas. Tenemos a día de hoy en España sectores infradotados digitalmente, como por ejemplo la Administración de justicia. Un área en concreto que es vital, pues el correcto funcionamiento del poder judicial se torna imprescindible para depurar los abusos y engaños de forma imparcial sin importar el quién. Esta infradotación de medios lastra la labor de la Justicia, causando una mayor lentitud, una sensación de indefensión y en muchas ocasiones el sentimiento de que se llega tarde a resolver los problemas. Esto hace más vulnerable a los juzgados y tribunales a la crítica partidista. Si el sistema público es lento en aplicar estas medidas que ya están al alcance de nuestra mano, ¿podemos esperar que se aplique un sistema digital democrático a salvo de manipulaciones que llegue a todos los rincones del país? Además, su coste/beneficio en áreas urbanas sería relativamente bajo, pero ¿y en pueblos de la España vaciada?

En segundo lugar, para mi es más importante (justo como planteas al comienzo) las corrientes culturales que están detrás de esta desafección. Creo que en los últimos años han triunfado posiciones dentro de las sociedad abiertas que atacan los valores fundamentales en los que se sustenta el proyecto democrático. El triunfo del sentimentalismo como verdad, la ofensa como arma política y la cancelación como forma de silenciamiento ante la libertad de expresión. Hemos pensado que todo es político y por tanto se puede decidir sobre todos los aspectos que atañen al individuo en el espacio público, que todas las relaciones se explican en función de estructuras de poder y opresión, y hemos abrazado todo tipo de teorías conspiratorias para evitar los hilos ocultos de una supuesta élite que controla el mundo. En la era de la información, las personas parecen haber abrazado posicionamientos más irracionales. Por lo tanto, tengo cierto pesimismo respecto al uso de la IA en democracia. No creo que solucione nada, hasta que seamos capaces de asumir que ciertos valores, ciertos derechos son indispensables en el contrato social. Aunque ciertas ideas, al estar alineados con nuestra propia visión del mundo, son difícilmente erradicables.

Y en tercer lugar, una mayor participación política, aunque deseable, no evita que se sigan dando los problemas que comentamos. Si el votante es irracional, y por lo tanto comete errores sistemáticos al evaluar las posibles políticas públicas, una mayor afluencia de votantes no empujará dichas decisiones hacia el centro, sino que legitimarán aun más ese posicionamiento irracional. Nadie nos asegura que porque votemos más, decidamos mejor. ¿Solución? Fundamentalmente la educación, que evite caer en esos errores sistemáticos y aprovechar la información a nuestro alcance para tomar las mejores decisiones. También reevaluar los incentivos, de forma que atraigamos a los mejores a los cargos públicos de importancia. Aunque sin caer en el embrujo platónico de que deben gobernar los mejores. Siempre que una élite ha asumido el poder con la legitimidad moral de que son ellos los más capacitados y el resto, miopes e ignorantes, el pueblo ha sufrido. No caigamos en la fatal arrogancia.

Un texto que sin duda es para debatir largo y tendido, gracias y siento ciertas simplificaciones a las que me he visto obligado.

Me ha parecido muy interesante tu análisis, especialmente en lo que respecta a los riesgos de una democracia directa mediada por tecnología. Sin embargo, creo que el modelo suizo podría ofrecer un contrapunto útil. Su experiencia demuestra que la participación directa puede ser compatible con la deliberación pausada y el debate informado, siempre que esté bien diseñada. Herramientas como la inteligencia artificial podrían ayudarnos a replicar esto en entornos digitales, moderando debates o combatiendo la desinformación.