Ruina, ruido y resiliencia

La información que reverbera bajo el ala de la lechuza

Cuando la lechuza de la filosofía alza el vuelo, sobrevuela la catástrofe, y ofrece su reflexión, siempre llega postrera, algo marchita. Cuando lo más que queda es la ruina, su reflexión deja caer un sabor amargo que puede incomodar. Especialmente si resuenan optimismos racionales como el de Leibniz con quien Voltaire rabiaba a propósito del fatídico terremoto de Lisboa1. Pero cuando esas voces llegan, pueden ser pertinentes si nos ayudan a entender y a hurgar en nuestra pertinaz naturaleza y la de la propia realidad para la que, aparentemente, no significamos nada. Una reflexión que, en el mejor de los casos, pueda servirnos para intentar enmendar o asimilar mejor el futuro. Porque al presente siempre suele llegar tarde. Así decía Hegel:

“Cuando la filosofía pinta el claroscuro, ya un aspecto de la vida ha envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino sólo reconocer: el búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo”

Hace un mes que la vida de muchas personas en Valencia, aparentemente estable dentro de sus precariedades, sorpresas y vaivenes, transcurría por unos cauces que se daban por supuestos. Como decía Ortega, las ideas se tienen pero en las creencias se está. Y creíamos que ciertos supuestos eran válidos, como los de salir a la calle y encontrarnos un suelo que pisar.

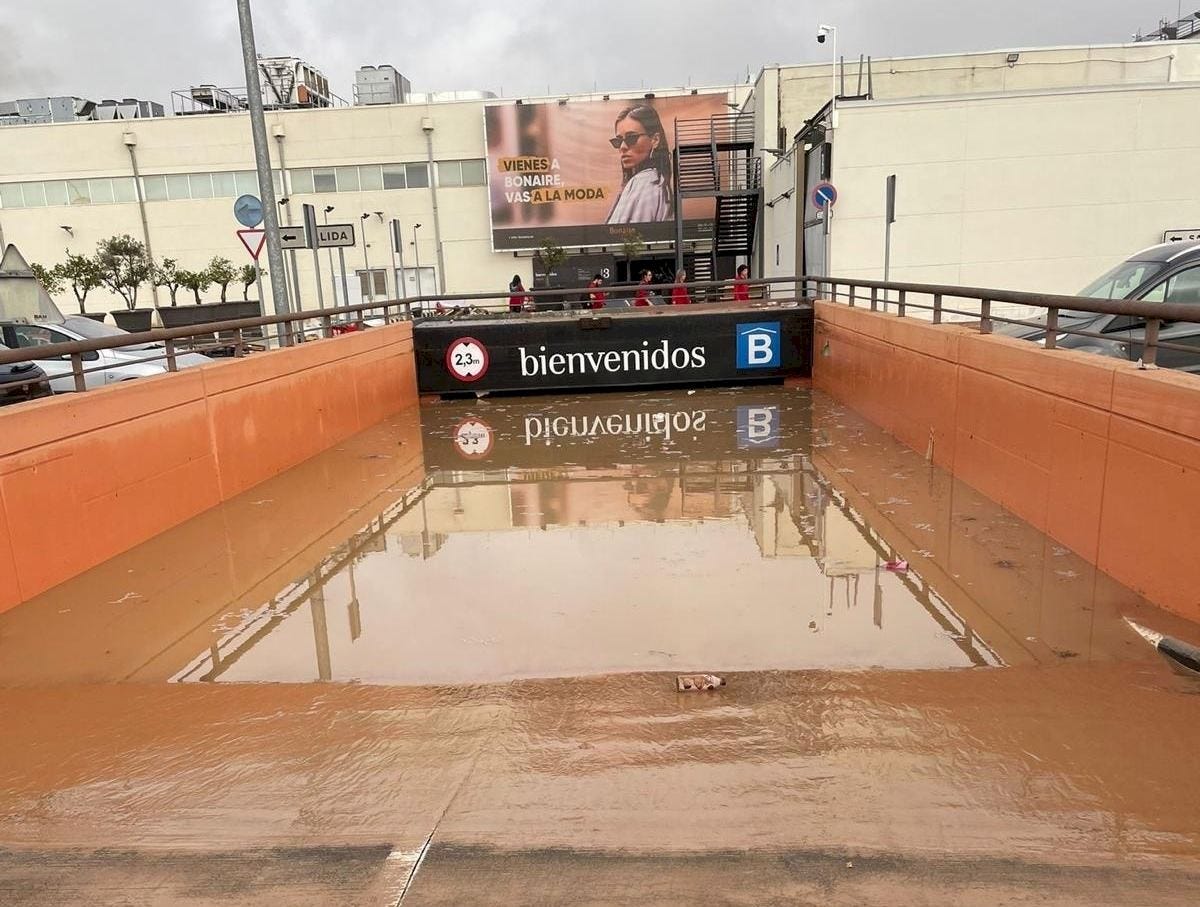

Pero, como es bien sabido, los cauces se desbordaron. Y el suelo de las calles y de muchas casas desapareció. La vida ofreció una terrible muestra de la fragilidad con la que, sistemática e inadvertidamente, está en realidad expuesta a la intemperie. A pesar de que el aumento de su complejidad la ha hecho enormemente versátil, nuestra vida con su progreso se ha vuelto altamente dependiente de multitud de factores. Una hipercomplejidad en la que es necesario navegar, como advertía E. Morin, sin querer simplificarla ni ignorarla. Y que nos encarama constantemente a nuevas cornisas, pues nuestras sociedades contemporáneas altamente tecnificadas y globalizadas no solo producen bienestar, sino también nuevos riesgos sistémicos, muchas veces invisibles e inherentes de forma inadvertida a nuestras dinámicas, como apuntó U. Beck2. Pero la naturaleza suele recordarnos esporádicamente esta crudeza, y más cuando la venimos dañando con indiferencia durante décadas. Y todo asociado al advenimiento de ese progreso que no sólo deseable sino, en ocasiones, difícilmente refrenable.

Hace un siglo, W. Benjamin adquirió el cuadro Angelus Novus de Paul Klee, que remitía a una leyenda judía originaria del Talmud. Sin embargo, Benjamin incorporó su interpretación a su pesimista tesis sobre la filosofía de la historia3 identificándolo con el "ángel de la historia", una figura que expresa un afán por retroceder impotente mientras observa fijamente las ruinas del pasado. Para Benjamin, la mirada de este ángel, que se enfrenta al caos y la destrucción que el tiempo atesora, muestra una frustración incapaz de retroceder ante una realidad que no puede detenerse, pues el viento imparable del "progreso" la empuja hacia el futuro.

Ese futuro es nuestro presente, y está cargado de multitud de bondades pero también de muchos puntos débiles, la mayoría de los cuales no ponen en peligro a la civilización en su conjunto - ese es el poder de la versatilidad -, pero sí a cada vida individual que apreciamos infinitamente, aunque en el agregado las protejan estadísticamente más a todas que antes. Pero solemos vivir, como apuntaba Séneca, jugando a que estamos protegidos, tanto como si fuéramos a vivir para siempre. Las fragilidades sin embargo se acumulan en la construcción de viviendas en zonas inundables, en redes de saneamiento deficientes, en cauces desatendidos, en tendidos eléctricos no redundados, en vías estrechas sin mantenimiento, en sistemas de advertencia, actuación y respuesta descoordinados y obsoletos, en cuellos de botella para las comunicaciones en situaciones precarias de suministros, alimentos e información. El aumento de la complejidad nos halla constantemente haciendo malabarismos con un montón de flujos de materia y energía orquestados por esa información.

Y la naturaleza, de nuevo, nos ha puesto a prueba. Y la información, de nuevo, lo ha atravesado todo, reverberando entre las ruinas, el ruido y la resiliencia.

Información y cataclismo

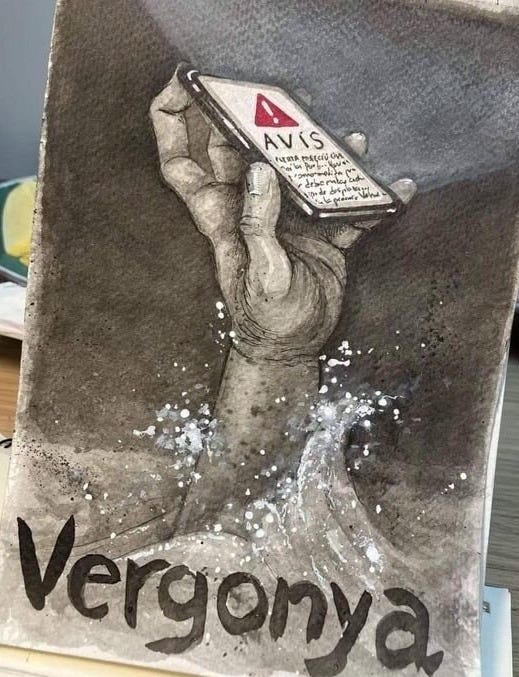

Aunque hubo mucha, faltó información a tiempo para predecir con contundencia el cataclismo, tal y como magistralmente lo definió Máximo Gavete, que más allá de la devastación por inundación, ha supuesto - y algunos esperamos que suponga - un trastorno relevante en el orden social y político que todavía estamos tratando de vislumbrar. Aunque aún no se haya llevado por delante a ningún cargo público de renombre. Faltó información preventiva para advertir de la catástrofe que se venía sobre las cabezas de tantas personas. Y, cuando llegó, lo hizo tarde. Y dio vergüenza. Como en el cuadro de Benjamin, una imagen bastó para transmitir mucho más que las palabras.

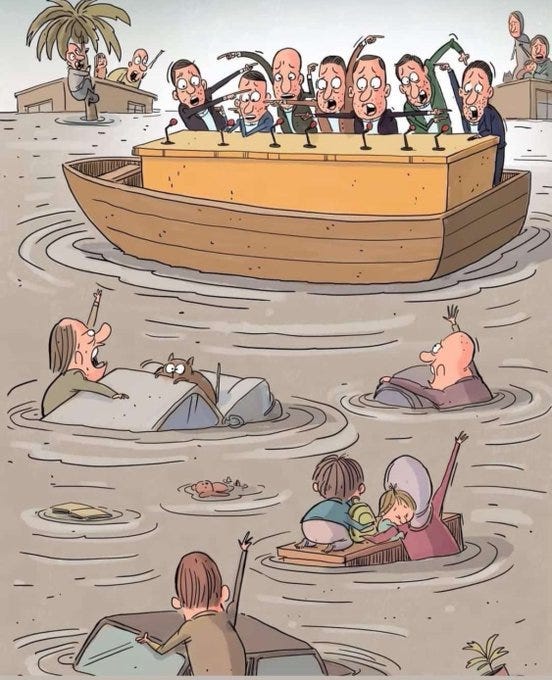

La información fluyó con dificultad, a borbotones, para coordinar un operativo de rescate, y ahora, de reconstrucción. Un operativo que va desperezándose poco a poco para desesperación de tantos. Que requiere coordinación de las administraciones públicas, cuya descentralización ha ayudado a personalizar y optimizar algunos servicios a las realidades locales, pero que ofrece enormes muestras de ineficacia a la hora de responder con agilidad. Al menos, esa es la apariencia que se transmite en la palestra mediática, mientras comprometidos funcionarios y ciudadanos a título individual, desconocidos todos, arriman su hombro. Sobre ellos zumba el ruido de la polémica acerca de si solo el pueblo salva al pueblo, y si, por tanto, cabe desmarcar al pueblo del Estado y sus servicios públicos. Resuenan en cualquier caso de fondo los problemas que anticipaba J. C. Scott4 - fallecido hace pocos meses - acerca de cómo los estados modernos implementan sistemas de control centralizados para gestionar sociedades y fenómenos cada vez más complejos, y cuya racionalización y simplificación de la realidad a menudo fracasa al ignorar dinámicas locales, conocimientos prácticos y realidades culturales.

La información a veces con cuentagotas y a veces con maestría está, a su vez, siendo clave para relatar los detalles de lo acontecido. Para explicar, en esencia, cómo semejante aluvión de agua desbordó hasta límites insospechados el caudal de la rambla del Poyo en aquel fatídico 29 de octubre de hace un mes. Jorge Galindo nos lo contó aquí, como siempre, de manera enormemente detallada y rica, con gráficos y fotos que nos transmiten tanto la admiración como el horror, a pesar de que los testimonios narran que solo viéndolo en directo es posible calibrar la magnitud de la tragedia.

Al pavor de los centenares de muertos y la angustia de los desaparecidos se suma esa magnitud del devastador fenómeno que nos impacta con esta información estimulando en nosotros, como decía E. Burke, esa experiencia ambivalente de lo sublime, aquello que excede nuestra capacidad de control y comprensión, evocando tanto asombro como temor. J. Bennett lo expresa hablando de la materia vibrante5, esa capacidad de la naturaleza para manifestarse no como simple telón de fondo o recurso pasivo de las dinámicas humanas, sino como un actor capaz de influir decisivamente en nuestros eventos y nuestras vidas. Y más si anda revuelta por nuestra mano. Aunque sea de forma limitada, es, pues, imprescindible ensanchar esta información para tomar consciencia del calado de la realidad, de esa realidad tozuda a pesar de los negacionismos, de nuestra responsabilidad y a la par de nuestra futilidad. También para orquestar nuestra solidaridad con los afectados.

Pero la información, como siempre, ha tardado mucho menos en echar a correr convertida en propaganda de persuasión. A nuestra especie parece urgirle, incluso más deprisa que la respuesta solidaria, echar mano de la información para persuadir a los vecinos, a los parroquianos, a los followers, a la audiencia, a los votantes, a los legitimadores de las posiciones de poder, de que ciertos mandatarios están eximidos de toda culpa, o que todos la tienen por igual, empleando selectivamente la información y destacando cómo se señalan entre sí. Todo con tal de quitarse el muerto de encima, de forma dolorosamente literal. Atendiendo a la proyección en medios, les parece a muchos más perentorio entonar esa “tua culpa” que dedicar esos esfuerzos para, con la cabeza gacha, remangarse y ponerse cuanto antes a trabajar y a ayudar. La información para persuadir y mantener la credibilidad ante todo. Para ganar el relato.

En esa hecatombe, esa avalancha de acusaciones cruzadas, más información en forma de ruido ha venido a caldear la conversación pública entre los escombros anegados. Porque hace décadas que nos hallamos, en palabras de G. Debord, en esa sociedad del espectáculo6, que transforma el acontecimiento en entretenimiento, la noticia de las relaciones auténticas en un embrujo en el que las personas son reemplazadas por imágenes y representaciones mediadas, por simulacros. Hasta el punto de que llegamos a entretenernos hasta la muerte, como decía N. Postman7. Y la información al servicio del espectáculo suele convertirse en desinformación, aunque sea o especialmente cuando es sobre el cataclismo.

Aprovechando esa falsificación artificial, a la construcción del relato le resulta siempre más sencillo manipular la información a su antojo que recurrir a los hechos contrastados. Basta con basarse en medias verdades e indicios inciertos. El espectáculo se ha vuelto especialmente incisivo en estos tiempos en los que impera la economía de la atención sobre la que ya escribía T. H. Davenport hace más de dos décadas8. Esa por la que hoy tantos medios compiten de forma intensiva para lucrarse con ella. Un titular morboso pero verosímil posicionado a tiempo, incluso aunque sea con una contrastación más débil cuando no inexistente, es garantía de clics que hacen sonar el tintineo de la caja. Desinformación revestida de noticia para generar bulos y, con ellos, captar y monetizar la atención obtenida. Aunque sea a costa de la cantidad de muertos. Como quien capta fondos y logra botines.

Y, a pesar del ruido, será de nuevo la información útil, la información constructiva que sostiene el orden, la que nos permita restaurar la credibilidad de las instituciones. Esta restauración será posible si se emplea con auténtico esfuerzo y compromiso por el servicio público, y la correspondiente pedagogía, para ofrecer atención real a las víctimas, oportunidades a los afectados, recursos para reparar, reconstruir y volver a empezar. Ofrecer, en suma, capacidad de resiliencia social. Y dar voz a la ciencia por encima del ruido, que nos advierte de los excesos de nuestro modelo productivo que favorece que estos eventos extremos inevitables nos vayan a ir visitando con mayor frecuencia.

Será la información la que, a la postre, sobrevolando tarde como el mochuelo de Hegel, pueda codificar y compartir nuestras reflexiones para reconocer la importancia de las pérdidas. Información para no olvidar a quienes, un mes después y los que quedan por delante, siguen levantando vehículos, retirando lodo y aguas fecales de las calles, limpiando comercios, derruyendo casas apuntaladas que habrán de volver a levantarse, y habilitando espacios para que los niños de las familias afectadas puedan reengancharse con su vida que apenas estaba floreciendo.

Y la palabra quedará para recordar, ante el olvido del paso del tiempo que todo lo descompone, a las pérdidas irreparables, las primeras, las de cada vida humana, que nunca debió perderse. Pero también para resaltar las pérdidas pendientes, aquellas que todavía se pueden remediar o mitigar. Las pérdidas económicas a corto plazo, en infraestructuras y capital fijo. Pero también las pérdidas a largo plazo, que durarán meses, años, y que están afectando ya al capital humano de la región. Porque pocos se acuerdan ya de los damnificados por otras catástrofes de no hace tanto, como las de La Palma o Lorca. Que siguen pendientes de que lleguen las ayudas, enfangados en la burocracia que sostiene la cooperación pero engendra monstruos. Que continúan viviendo en “soluciones habitacionales” que se suponían temporales. Que siguen acudiendo a escuelas prefabricadas.

Ciertamente, en semejantes circunstancias, no podemos dejarnos arrastrar por tentadoras doctrinas del shock de las que hablaba N. Klein9, que permiten a las élites económicas y políticas utilizar los momentos de crisis para implementar cambios estructurales que, a la postre, no benefician sino a unos pocos en detrimento de muchos. Ojo al negocio que brote de las ayudas. Con prudencia, en cambio, tendremos que volver a levantarnos, como un junco flexible, antifrágil al decir de N. Taleb10: fortalecernos con las crisis, solidarizarnos para la recuperación, identificar errores e infortunios, depurar responsabilidades y volver a luchar más experimentados para ir reponiendo esa información, plasmada en estructuras, infraestructuras y bienes, pero también en esa información útil que se distingue del ruido, que es orden y que es conocimiento, para aprender de nuestros errores y virtudes. Y así que pueda restaurarse, entre otros lados, la vida que se hallaba también en esos maltrechos libros, en los estantes derribados y enmohecidos que dejó a su paso el cataclismo.

Gracias por leerme. Particularmente, a los ya más de 1.300 suscriptores que se han sumado a esta newsletter que hoy concluye su primera vuelta al Sol.

La polémica entre Voltaire y Leibniz tras el terremoto de Lisboa de 1755 cristalizó en torno a sus visiones opuestas del mal y el sufrimiento. Leibniz, en su filosofía optimista, sostenía que vivimos en "el mejor de los mundos posibles", donde incluso los males son parte de un plan divino que conduce al bien mayor. Voltaire, horrorizado por la devastación de Lisboa y el sufrimiento humano, atacó esta idea en su Cándido, donde caricaturizó a Pangloss, un discípulo ficticio de Leibniz, que insistía en justificar incluso las tragedias más atroces como necesarias para el equilibrio cósmico. Para Voltaire, el terremoto no era prueba de ningún orden superior, sino un recordatorio de la indiferencia de la naturaleza frente al destino humano y de la obligación moral de los hombres de aliviar el sufrimiento aquí y ahora, en lugar de buscar consuelo en abstracciones metafísicas. Esta controversia marcó un punto clave en la crítica al optimismo filosófico y en la reflexión sobre nuestra relación con el mal y el azar.

Beck, Ulrich (2013). La sociedad del riesgo: En camino hacia otra sociedad moderna. Grupo Planeta Spain.

Benjamin, Walter, (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Itaca.

Scott, J. C. (2020). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. yale university Press.

Bennett, J. (2020). Vibrant matter: A political ecology of things. Duke University Press.

Debord, G. (2003). La sociedad del espectáculo. 1967. Valencia: Pre-textos.

Postman, N. (2005). Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business. Penguin.

Davenport, T. H.; Beck, J. C. (2001). The Attention Economy: Understanding the New Currency of Business. Harvard Business School Press.

Klein, N. (2007). La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Paidós.

Taleb, N. N. (2014). Antifrágil. Paidós.

Me quedo con la idea de "hipercomplejidad". Y su posible incompatibilidad con la de una democracia que, en síntesis, se sigue pareciendo a la de los romanos que yo comentaba el otro día.

Los sistemas políticos actuales están obligados a gestionar esa hipercomplejidad, y al mismo tiempo, perpetuarse en estructuras anquilosadas que, no lo olvidemos, necesitan el voto cada cuatro años más o menos, que emiten personas aún menos capaces de asimilar la hipercomplejidad y que se refugian en las emociones y en el aislamiento social en pequeñas burbujas (el post hoy de @angeldelacruzcampos lo explica muy bien https://substack.com/inbox/post/152329720). Ciudadanos que prefieren (necesitan) explicaciones sencillas.

El resultado: intoxicación, torpeza, retraso, y como bien apuntas, mecanismos institucionales mal engrasados por falta de cooperación entre administraciones. No sé si algún otro país lo hubiera hecho mejor. Creo que no, pero dependerá de su grado de polarización.

Soy un firme defensor de la democracia en tanto en cuanto no veo nada mejor, pero me parece que tiene los días contados. Y no solo por los ataques a izquierda y especialmente a derecha, sino porque, estructuralmente, sus premisas de funcionamiento quizá no soportan el peso de la hipercomplejidad.

Una nota más: apuntas por ahí un fenómeno conductual de masas que habría que analizar. ¿Nos hemos infantilizado? ¿Somos incapaces de aceptar la muerte -natural- o la catástrofe sobrevenida? ¿No estamos creando una sociedad que no puede asimilar su fragilidad? Y tirando el argumento por los pelos, ¿será la IA un remedio para hacernos madurar, o un tirano que se aprovechará de nuestra inmadurez?

Gracias como siempre por tu ecuanimidad y profundidad.

Profundidad y esperanza. Rescatar la importancia de la información para construir resiliencia social y enfrentar las pérdidas es un llamado poderoso. Aprender de las crisis y actuar con solidaridad es el camino. Gracias por esta reflexión (;