Somos libres mientras creamos serlo

Ciencia, tecnología, filosofía y lenguaje

¿Hay causas ocultas que determinan las acciones que creemos tomar libremente? Filosofía y Ciencia se han preguntado por ello de forma recurrente. En estos días, el titular de una entrevista a un reconocido físico, a propósito de su libro sobre el tiempo1, reavivaba este viejo debate sobre la libertad: Alberto Casas, físico: “El libre albedrío es una ilusión creada por nuestro cerebro. Todo lo que va a suceder está ya escrito”. Y a poco que uno se asome al debate, pronto comprueba que es imposible hacer pie en ese estanque, pues se trata de una cuestión profunda que dirime sus equívocos entre planos inconmensurables, entre lenguajes que hablan idiomas distintos.

Sin embargo, no es un asunto que deje de inquietarnos, pues la libertad y el yo son la auténtica piedra angular de toda la ética, de multitud de sistemas filosóficos, sostén de muchas teorías sociológicas, políticas,... y, ante todo, de nuestra experiencia más íntima que nos hace sentirnos protagonistas de nuestro destino. ¿Está ya inexorablemente escrito? Quizá. Pero acaso también convenga, tras cargarnos de perplejidad, tirarla por la borda y resolvernos — ¿libremente? — a creer que somos libres, para efectivamente serlo.

Las ciencias, al acecho

Muy diversas ciencias, casi todas alumbradas por la teoría sintética de la evolución, llevan décadas cuestionando la idea de que somos libres. Desde luego, en el sentido más intuitivo, ingenuo y clásico del término. Determinación genética, sesgos cognitivos, condicionamiento social, ideologías, marcos culturales, aprendizajes inconscientes,… pero, sobre todo, porque la libertad supone una extraña excepción postulada en medio de un mundo causalmente determinado, tal y como tan fecundamente lo describen las ciencias. La concepción de que el mundo se encuentra tejido y determinado por una causalidad ciega no ha conocido singularidades semejantes, ni siquiera apelando a la indeterminación cuántica, sobre la que volveré más adelante.

Incluso las explicaciones intencionales de las ciencias sociales – como la psicología o la economía – que nos consideran sujetos autónomos cuyas acciones son producto de nuestras creencias, deseos y decisiones, se admiten como un atajo instrumental: abstracciones aproximativas útiles para superar los límites del conductismo y simplificar la complejidad de los fenómenos subyacentes que siguen considerándose como causalmente determinados.

Pero esta sospecha sobre la libertad no es nueva. Probablemente fue sembrada por la propia reflexión filosófica al menos desde el atomismo de Demócrito y Leucipo que predicaba un determinismo caótico. Sin embargo, fue sin duda el triunfo del mecanicismo moderno y el progreso científico a él aparejado que ha crecido vorazmente el que la puso en su punto de mira. El panteísmo de Spinoza alumbró la que se ha dado en llamar la “hipótesis monstruosa” tal y como la bautizó Bayle:

“Los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Y, por tanto, su idea de «libertad» se reduce al desconocimiento de las causas de sus acciones, pues todo eso que dicen de que las acciones humanas dependen de la voluntad son palabras, sin idea alguna que les corresponda”.

Desde entonces, los hitos filosóficos se sucedieron contra la libertad como facultad del sujeto, haciendo crítica de éste ya en Locke y sobre todo en Hume que lo consideraba mero haz de representaciones. Ese sujeto libre y autónomo se deslavazó como agregación de pulsiones en Nietzsche, fue fragmentado en niveles de consciencia en Freud, y se hizo pieza del engranaje histórico en el materialismo marxista más frío. Fueron a rematarlo los modelos estructuralistas que hicieron de él mero instrumento, y que incluso proclamaron su defunción en el discurso postmoderno de los Foucault y compañía. Y todo ello a pesar de los densos esfuerzos ontológicos de un Kant, los existencialistas de un Sartre, o los fenomenológicos de un Ortega y Gasset por mantener su radical libertad a flote.

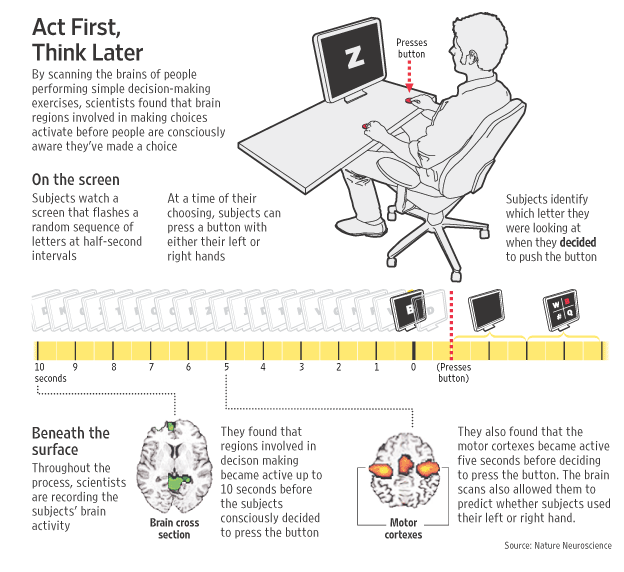

Las ciencias en nuestros días han seguido acechando la realidad del libre albedrío, más allá de admitir su papel como creencia útil para la supervivencia al articular nuestra competencia y cooperación. La neurociencia ha sido, probablemente, una de las más incisivas en este sentido. En los años ochenta se hicieron muy populares los estudios de Libet, que han conocido mil variantes, y que pretendían registrar actividad cerebral – llamada potencial de preparación – varios cientos de milisegundos antes de que las personas expresaran su intención consciente de actuar.

Ya en nuestro siglo, un primer estudio de Haynes modernizó el de Libet y llegó a predecir con una exactitud del 60% de las veces qué elegirían los participantes. Un segundo estudio de Haynes concluyó que las intenciones motoras eran codificadas en la corteza prefrontal hasta varios segundos antes de que los participantes fueran conscientes de sus decisiones. Por su parte, Fried mejoró su capacidad de predicción hasta más del 80% de precisión, analizando la acumulación de actividad neuronal por encima de cierto umbral sobre individuos monitorizados con electrodos. En esta línea, se han seguido sucediendo experimentos discutidos que apuntan a que el libre albedrío podría no ser más que una ilusión procedente del ruido espontáneo del cerebro.

La ciencia, no obstante, no ha podido zanjar el asunto. A pesar de la espectacularidad de este tipo de experimentos, existen algunas objeciones importantes. Por ejemplo:

Las actividades analizadas — mover un dedo o pulsar un botón — son demasiado simples para reflejar decisiones humanas reales y complejas. Se trata de actos motores automáticos, sin carga moral ni deliberativa, que no pueden extrapolarse.

Hay sospecha de problemas metodológicos, pues los participantes no pueden identificar con precisión el instante exacto en que sienten la intención de moverse. El famoso “retraso” podría deberse a una estimación perceptiva errada, o al propio mecanismo que pone la atención en el ejercicio, no a una causa neuronal previa.

Algunas investigaciones posteriores — especialmente el modelo estocástico de Schurger — han mostrado que el potencial de preparación no predice una “decisión” concreta del cerebro, sino un estado de preparación general reflejado en fluctuaciones aleatorias de su actividad.

Incluso si la intención consciente apareciese después de la actividad neuronal inicial, podría desempeñar un papel de control o veto2. La consciencia, entonces, no iniciaría cada acción, pero sí podría modular o inhibir conductas automáticas, manteniendo cierta agencia causal real.

Además, existe una ambigüedad inexorable entre correlación y causalidad: Detectar un patrón neuronal previo no implica que éste cause la decisión. Podría tratarse de una simple preparación del sistema motor para múltiples opciones posibles.

Incluso en los estudios más precisos, la capacidad predictiva rara vez supera un porcentaje elevado, lo que sigue siendo compatible con una indeterminación significativa que sugiere que hay ruido, complejidad o factores no observados que aún escapan a la medición.

A pesar de ello, no puede negarse que las ciencias, en general, siguen al acecho cuestionando esa anomalía de la libertad humana que la hace poco verosímil, una singularidad extraña en el determinismo, aunque sea caótico y solo estadísticamente tratable, que el mundo manifiesta. Cualquiera de las aproximaciones científicas desmenuza la supuesta acción libre hasta volverla irreconocible. Suelen así interpretar el libre albedrío como una ilusión retrospectiva que hace consciente a posteriori una cadena inconsciente, ya sea de acción o de veto. De forma análoga a como interpretamos narrativamente nuestra vida una vez sucede, así lo podría estar haciendo la vida consciente que solo contempla el juego de pulsiones irracionales y racionales que la pueblan como una espectadora, pero a las que da sentido de agencia retrospectivamente.

Y es que, en realidad, el problema del libre albedrío analizado desde el punto de vista científico entronca directamente con el problema de la identidad del yo, no solo como sujeto de la acción libre, sino especialmente como realidad. A pesar de todo, nuestra experiencia más íntima de agencia, de libertad, se resiste a renunciar a la profunda evidencia con que se presenta. ¿Es acaso la evidencia empírica que sustenta la ciencia más fuerte que la de esta misma experiencia íntima?

Deseos, creencias y deliberación

Siempre nos debemos a la cautela. Por un lado es posible que estemos siendo presos de tendencias postmodernas disolutivas del yo y de su responsabilidad, un tanto de moda; por otro lado, no puede obviarse que toda tesis científica es provisional, siempre susceptible de ser falsada. Sin embargo, a pesar de un sano escepticismo, resulta difícil abandonar toda sospecha. Nuestras experiencias más inmediatas también han sido recurrentemente desmentidas por la ciencia. El sentido común hace mucho que dejó de ser garante de verdad en manos de una ciencia que nos ha demostrado que el tiempo es relativo, que el espacio-tiempo puede curvarse, o que la realidad bulle en un estado probabilístico que sólo se concreta cuando la miramos. Desmenucemos un poco esa experiencia íntima.

Por lo general, decimos que las acciones que emprendemos son producto de nuestra libre decisión a partir de nuestros deseos y creencias. Pero ¿qué son nuestros deseos? ¿A qué obedecen? ¿Acaso no será que nos determinan en un juego de fuerzas tan sutilmente equilibrado que nos hace creer que optamos entre ellos libremente? ¿No podrían ser nuestras diferentes personalidades supuestamente libres y originales una forma con la que nuestra especie experimenta para adaptarse3?

¿Somos dueños de esos deseos? ¿O más bien nos eligen? ¿No somos más bien esos mismos deseos? Pero entonces, al margen de su mayor complejidad, ¿en qué más difieren nuestras preferencias de las de un animal? ¿No podría incluso decirse en un sentido figurado que el tiempo prefiere sacar a pasear al sol en verano y a la lluvia en otoño? ¿Qué son las “preferencias” o “deseos” sino conscientes regularidades por las que nos decantamos acaso de forma tan caóticamente determinista como el clima? Aquí es donde Schopenhauer planteaba su famosa imposibilidad:

“Un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer (elegir) lo que quiere”

Por otra parte, se argumenta que, para considerarnos libres, lo auténticamente importante es que somos conscientes de la finalidad y de las razones que nos permiten tomar la decisión, como defiende P. F. Strawson. Esta es la íntima e inmediata experiencia de deliberación que somos tan reacios a descomponer en términos de una pura cadena causal de factores que apenas podemos intuir, y que sin embargo disciplinas como la neurociencia están acorralando. De nuevo, la tesis de Spinoza: ¿No será esta combinación de consciencia e ignorancia la clave para comprender la persistencia de la idea de libertad?

Sin embargo, el proceso de “deliberación” puede interpretarse como la articulación consciente del embate entre pulsiones o apetitos que nos subyacen bajo el ropaje de razonamientos. Ya decía Unamuno que “la razón construye sobre irracionalidades”. Nuestras propias creencias simbólicas no nos han permitido sobrevivir por ser ciertas, sino por ser compartidas por la tribu, que nos protege premiando nuestra lealtad. Lo mismo sucedería con las acciones que creemos tomar libremente. Nuestros deseos y las razones que nos damos, aun siendo objetivas, podrían no ser más que un agregado de apetencias pulidas por la selección natural que engarzan bien con el medio y con la manada, y entre los que optamos caóticamente mientras sea posible y el grupo no nos reprenda. Las personas seríamos así razonables agregados de deseos con suficiente plasticidad para expresarse según la circunstancia. La consciencia, el escaparate al que sale este guion preestablecido.

Por otra parte, se ha argumentado que, a diferencia del animal sometido a su impulso, el hombre es libre porque su comportamiento es racional. Pero ¿es libre la elección racional? Las ciencias sociales han tratado de construir su regularidad apoyándose en el principio de racionalidad, o principio cero como lo planteó Popper, para ser capaces de inferir actos a partir de deseos y creencias. Pero este principio no es falsable: siempre puede acomodarse modificando las creencias y deseos que atribuimos al sujeto a posteriori de la acción. Y acaban aparcando en cualquier caso a la libertad: Si planteásemos el escenario en el que el sujeto no eligiera lo más racional aun sabiendo que lo es como prueba de que actúa libremente, sería entonces porque habría “evaluado” de forma diferente que lo más adecuado es no hacerlo para demostrar tal cosa, modificando por tanto lo que es más racional. Nos moveríamos en círculos tras de un blanco móvil: del sujeto siempre puede decirse que ha sido racional, del mismo modo que puede decirse que ha sido libre, encerrados en una tautología vacía.

¿Qué hay realmente en el trasfondo de este discurso sobre sujetos que actúan con arreglo a sus deseos y creencias? La ciencia apunta a un mecanismo adaptativamente útil conocido como la folk psychology, psicología popular o del sentido común. La psicología evolucionista es capaz de explicar cómo esta simplificación permite a nuestro cerebro economizar esfuerzos y asimilar e interpretar la desbordante e hipercompleja información que recibimos para nuestra supervivencia. Hablar de sujetos, deseos y creencias sería el resultado útil de nuestro desarrollo psicológico como especie en un asunto tan relevante para la supervivencia: ser capaces de predecir el comportamiento ajeno. Creernos libres es una ventaja evolutiva. Da igual si realmente lo somos.

Quizá, en la práctica resulte técnicamente imposible lograr nada mejor que esta psicología instintiva potenciada por la detección de patrones como los que identifica la IA, para ser capaces de gestionar e interpretar la enorme complejidad de variables que determinarían nuestro comportamiento. El homo sapiens quizá siga siendo en última instancia imprevisible para el homo sapiens4. Pero ello no prueba que sea realmente libre. Más bien, al contrario, las explicaciones causalmente deterministas siguen ampliando los horizontes de la ciencia afianzando la tesis de que nuestra libertad es una ilusión. Pero, ¿y si la ciencia hubiera encontrado un límite para interpretar el mundo en términos puramente causales tras del cual refugiar nuestra libertad?

La mecánica cuántica y el clinamen

Algunos autores se han querido aferrar a la mecánica cuántica y su radical incertidumbre para intentar hacer frente al todopoderoso avance del determinismo más reduccionista. Aunque pueda resultar altamente especulativo, no son pocos los que se han preguntado si la incertidumbre inherente a la mecánica cuántica podría, de alguna forma, albergar aquel clinamen que Epicuro y Lucrecio postularon, ese último refugio para nuestra libertad que desviase espontánea e inexplicablemente la predecible trayectoria de los átomos. Sobre estos planteamientos se han venido pronunciando multitud de científicos y filósofos sin unanimidad5, y con escasa rigurosidad científica en muchos casos.

Sin embargo, aunque este intento tuviera éxito, caben objeciones: para empezar, los fenómenos macroscópicos son deterministas puesto que los efectos de la incertidumbre cuántica se encuentran confinados y son imperceptibles a dicho nivel. De hecho, algunos autores como Dennett han rechazado estos intentos por reinterpretar en términos de la mecánica cuántica la vieja tesis de Kant y Schopenhauer: una voluntad libre alojada en el espacio nouménico-cuántico se hallaría radicalmente separada del mundo fenoménico-macroscópico, si se me permite la expresión. Sobre el intento de salvar este hiato, con la conexión entre el alma y el cuerpo que postuló Descartes en la glándula pineal volveremos en un instante.

Sin embargo, quienes han querido mantener una puerta abierta por esta vía para congeniar el fisicalismo determinista con la libertad se afanan en postular una posible conexión que provocase que en el mar de cadenas causales pudieran surgir fracturas indeterminadas: una grieta en el colapso macroscópico de las indeterminaciones cuánticas por la que asomase el acto libre. Así Hodgson niega la dicotomía entre determinismo y azar, que titula como el error de Hume, y opone una tercera vía en la que el indeterminismo local y la no-localidad causal de la mecánica cuántica puedan contemplar elecciones humanas que no sean determinadas pero tampoco azarosas, apoyándose en la existencia de fenómenos cuánticos en nuestro cerebro.

No obstante, aun cuando ubicásemos esa suerte de voluntad libre en los entresijos azarosos del mundo cuántico, no se ve cómo podría prescindir de la estructura determinista de la realidad. ¿No sería el determinismo más bien un prerrequisito, como argumentó el propio Hume, para la acción libre? Pues si la acción pretendidamente libre es puramente azarosa, ¿podemos decir que es libre o simplemente que es incierta? ¿elige el dado no trucado cómo caer? Cuesta desprenderse de esa idea de que solo una ruptura de la cadena causal en la identidad cerrada y oscura de un yo, de un sujeto origen de la acción, podría albergar la libertad, y con ella la responsabilidad y la valoración ética.

La cuestión del libre albedrío nos lleva por tanto al yo, a la consciencia, aquella que constituye el problema más duro o difícil, según lo bautizó Chalmers, especialmente actual a propósito de la posibilidad de que una IA pudiera llegar a ser consciente. Un problema tan radicalmente subjetivo y experiencial que, nuevamente, tiene una profundidad inmensa, y que sin duda excede los límites de esta publicación. Pero que está muy lejos de poder resolverse. Si es que no es irresoluble.

Los límites del lenguaje

Cabe rescatar una perplejidad última sobre este problema: quizá no pueda jamás resolverse porque está mal formulado. Para empezar, porque no deja de resultar paradójico que la munición del ataque de las ciencias a la idea de libertad pudiera provenir… de la propia experiencia subjetiva de ser libres. Autores como P. F. Strawson insisten en que esa experiencia de ser agentes sería el fundamento desde el que hemos inferido el principio de causalidad con el que comprendemos el mundo desde la ciencia. Entendemos que hay causas y efectos en la realidad partiendo de nuestra propia autoconsciencia porque nos identificamos como la causa de los efectos que creemos provocar libremente. Y de ahí habríamos extendido ese esquema hasta las cosas mismas, primero considerándolas animadas — como en el animismo y la religiosidad más primitiva — y después mecánicas, inanimadas, bajo la óptica materialista de la ciencia. Pero como bien advirtió Hume, esa causalidad determinista no es sino un postulado de nuestra costumbre. Una creencia, que no tiene mayor respaldo que la creencia en el libre albedrío que acaso la alumbró.

Paradójicamente, por tanto, la indefinida extensión del reino de la causalidad, hija de nuestra propia experiencia de libertad, habría acabado acorralando a su madre. Por eso, cuando la ciencia cuestiona nuestro sentimiento de libertad suele contraargumentarse observando la contingencia del propio principio de causalidad que la sustenta, hasta alcanzar a los más reticentes y reaccionarios que critican esa fe en el cientifismo y el reduccionismo determinista. La circularidad parece patente.

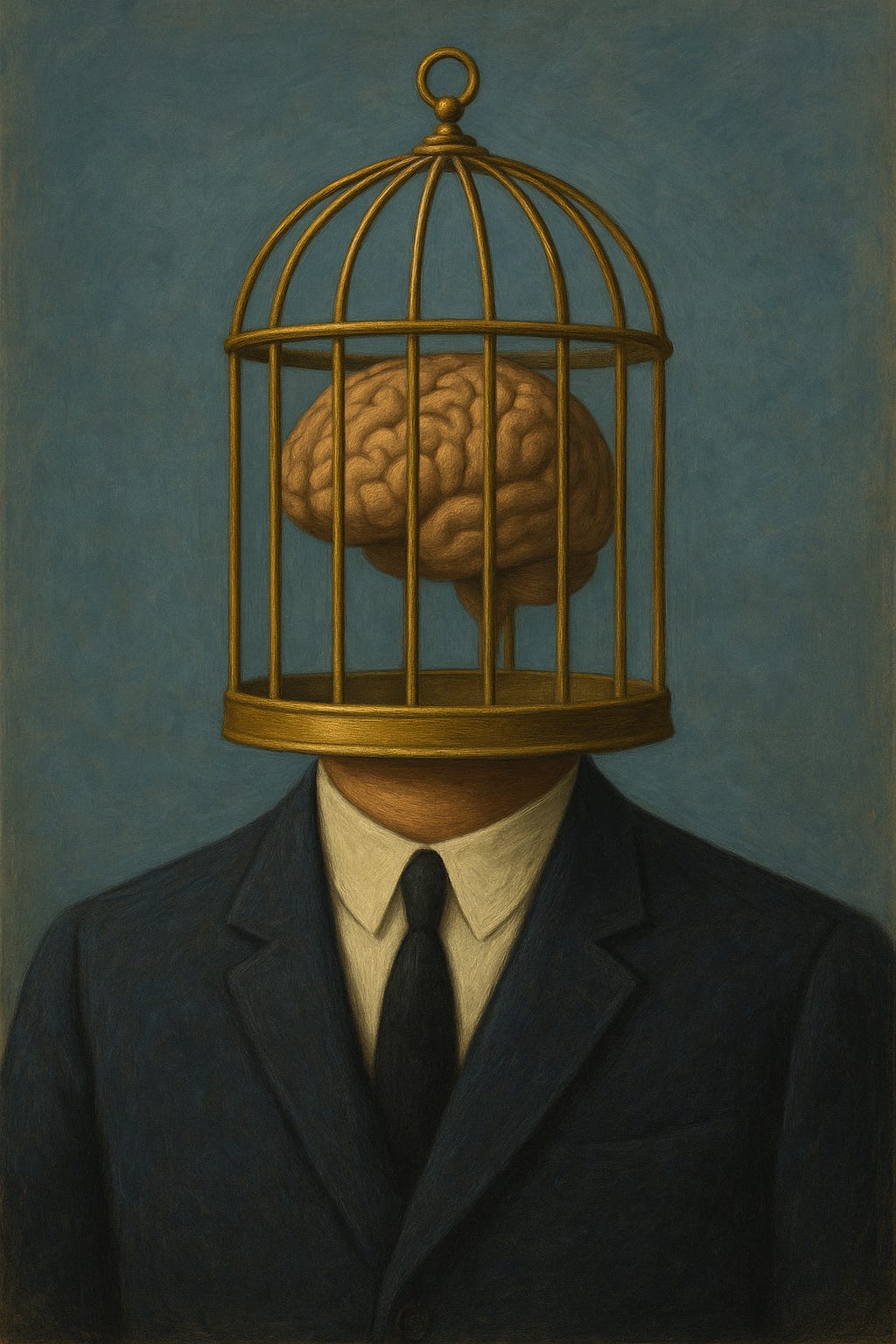

Sin embargo, ésta podría no ser sino una más de las aporías o callejones sin salida a los que nos conduce nuestro propio lenguaje, causalmente articulado y forzado a encadenamientos infinitos de preguntas “¿por qué?”. Parece que, como le aconteciera a Wittgenstein al pronunciarse sobre la ética o la religión, estaríamos así palpando por dentro los barrotes de la jaula de nuestro propio lenguaje. Y sin embargo, quizá “este arremeter contra las paredes de nuestra jaula es perfecta y absolutamente desesperanzado”.

Por eso, intentando conciliar libertad con determinismo, al recalar en el problema de la identidad, la discusión pudiera ser también irresoluble porque la libertad es una noción en el orden en el que la identidad del individuo está clara; y, sin embargo, el determinismo ha proseguido en un orden en el que tal identidad es un mero artificio conceptual para la psicología o las ciencias sociales, pero físicamente prescindible y ficticio. De forma que sendos juegos del lenguaje podrían no llegar nunca a cruzarse. Así lo planteaba el genial Locke:

“¿Cuándo el albedrío de un hombre es libre o no lo es? La pregunta en sí es impropia y es insignificante preguntar si un hombre será libre, así como preguntar si su sueño será rápido, o si su virtud cuadrada: la libertad no es muy aplicable al albedrío, así como la rapidez del movimiento a un sueño, o el ser cuadrado a la virtud. Cada uno puede reírse de lo absurdo de esa pregunta o de cualquiera de las anteriores: porque es obvio que las modificaciones en el movimiento no pertenecen al sueño, ni la virtud depende de su figura; y cuando alguien lo considera, creo que su albedrío percibirá que la libertad, que es un poder, pertenece únicamente a los agentes y no puede atribuir o modificar el albedrío, que también es únicamente un poder”.

Los conceptos y las estructuras cognitivas y lingüísticas nos permiten simplificar la apabullante e hipercompleja realidad. Pero estos se desmenuzan fácilmente en cuanto intentamos analizarlos en profundidad, encontrando al fondo un carácter pragmático e intersubjetivo. Y esto vale tanto en el plano de la psicología del sentido común como en los mismos conceptos de la ciencia, que repetidamente se han mostrado instrumentales. Ni siquiera la apelación a los datos puros es posible, pues como es lugar común en filosofía de la ciencia, manejar un lenguaje puramente observacional, ajeno a la teoría y por tanto al prejuicio, no es factible, tal y como ha defendido Hanson.

Por eso, evolucionen como evolucionen en su contraste con la refutación empírica, los conceptos ya sean científicos, metafísicos o del sentido común, acaban tarde o temprano enfrentándose a la conocida paradoja de sorites, también conocida como la paradoja del montón, atribuida a Eubulides de Mileto (s. IV a.C.):

¿En qué momento un montón de arena, cuando se le van quitando granos uno a uno, deja de serlo?

Así, observando el yo libre como un montón, el problema se repite, y nos introduce de lleno en el mundo de la filosofía de la mente y, desde el giro lingüístico, en la filosofía del lenguaje: ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del sujeto, del yo, del agente que se pretende libre? ¿quedan los deseos y las creencias fuera o dentro de su delimitación? ¿Y a través de qué interfaz se relacionaría esa entidad libre con el mundo determinista? ¿no nos aboca ese lenguaje a una suerte de dualismo, como el pitagórico, el platónico, o el que reformuló Descartes apañándose con su glándula pineal para conectar alma inmaterial con la res extensa?

Las apelaciones a la superveniencia y los intentos de las teorías del emergentismo por reconciliar un nivel mental irreductible al físico pero dependiente de él no parecen sino otra forma de dualismo disfrazado un tanto oscuro. Así lo consideraba Ryle que, apelando a la idea del fantasma en la máquina, criticaba el dualismo cartesiano y su pervivencia en estas nuevas formas de error categorial: Aunque ya no sea un alma cartesiana, la mente emergente sigue siendo un fantasma refinado, un ente misterioso cuya aparición pide una explicación y que recuerda poderosamente a los discursos que tratan de ocultar bajo una misteriosa capa el puro desconocimiento de los mecanismos que le subyacen para la determinación de los fenómenos. Spinoza, reloaded.

En cualquier caso, ninguno de estos intentos parece poder sustraerse a la pragmática del lenguaje, que fija el mínimo que puede afirmarse sobre nuestra identidad en una mera convención intersubjetiva. El significado del “yo” no sería sino el conjunto de las descripciones con las que podemos identificar esa palabra, estructuralmente unidas por relaciones jerárquicas, como en el modelo de racimo (cluster) del que hablaba Wittgenstein, quien incluso llegó a vaciarla de todo contenido:

“La palabra “yo” pertenece a aquellas palabras que se pueden eliminar del lenguaje”.

¿Qué sentido tiene entonces preguntarnos si ese yo es realmente libre? ¿es una propiedad que pueda pertenecerle? Quizá el yo sea el deíctico por excelencia de la autoconsciencia muda, al que hemos añadido el andamiaje de un constructo social con el que reunimos una serie de características identitarias que perduran hasta cierto punto unidas en el tiempo, en un proceso de autoconstrucción y autodestrucción.

Pero esa identidad, el yo, lejos de ser una esencia fija, quizá sea más bien un proceso no lineal en movimiento, en construcción. Era imposible para Heráclito bañarse en el mismo río, pero no solo porque el agua fuera distinta, sino sobre todo porque uno nunca es el mismo. Como el barco de Teseo, intercambiando células, energía, experiencias e ideas con el medio, vamos mutando a veces de forma irreconocible. Quizá porque ese yo no es más que un simulacro que sirve al propósito de la adaptación de nuestra especie cooperativa. Quizá no haya un núcleo inmóvil esperando ser descubierto, sino una polifonía en continua recomposición de la que es imposible predicar su libertad. El yo fantasmagórico.

La correspondencia de ese individuo libre que concebimos con una suerte de entidad realmente libre es un misterio. Del mismo modo, de la libertad acaso sólo podamos decir que es un agregado estructurado de las convenciones que hemos dispuesto para considerar que un sujeto es libre: estar determinado por causas que nos sean básicamente desconocidas, como hace cuatro siglos ya apuntaba Spinoza, lo cual puede formalmente no ser muy distinto a decir que un sujeto es libre cuando actúa conforme a sus creencias y deseos encadenadas “sólo por la razón”, como decía el filósofo de origen sefardí. Lo cual, por cierto, no es poco.

Porque quizá sólo en ese cierto sentido podamos decir que somos libres. Quizá debamos abandonar por completo el intuitivo libre albedrío “incompatibilista” o mágico que Dennett criticaba, porque no podemos de forma verosímil postular una ruptura singular y absoluta de la causalidad. Y al mismo tiempo debamos acoger un libre albedrío “compatibilista” o naturalista, participando en la cadena de eslabones causales mientras jugamos a este juego de máscaras, a este teatro de la vida, en el que aceptamos como suficiente decir que podemos conscientemente anticipar consecuencias, evaluar razones y motivaciones, ajustar nuestra conducta según la información disponible y aprender de la experiencia.

La creencia en esta mínima autonomía funcional es, quizá, un mandato biológico, imprescindible para seguir funcionando en un mundo que nos alumbró con esa creencia inserta en nuestros genes. De hecho, el riesgo no es menor porque, cuando las personas son persuadidas de que viven en un mundo puramente determinista, alteran su comportamiento moral relajándolo y haciendo más trampas, como han demostrado diversos experimentos. Por eso, quizá convenga, como Wittgenstein, que una vez que hemos subido por la escalera de la perplejidad, debamos deshacernos de ella desde lo alto.

La libertad de la que cabría hablar sería así una propiedad evolutiva, que nos confiere una capacidad de simulación mental — gracias al lenguaje y a la consciencia — que nos permite prever, imaginar y ensayar futuros posibles entre los que sentirnos libres y, lo que es socialmente fundamental, también responsables. Quizá en esa línea iba la apuesta de Beauvoir por abrazar este fundamento sin fundamento, para no caer en la mala fe de la que hablara Sartre, conscientes de que la libertad no es nada, una antinomia entre sabernos objeto y sentirnos sujeto, nuestra ambigüedad fundamental. Una apuesta como la de Pascal pero por nuestra libertad, en un sentido como el que quizá Kant apuró postulando por convicción6.

La única forma, quizá, de ser libres es seguir jugando al juego de creer que lo somos.

Gracias por leerme.

En La ilusión del tiempo, Alberto Casas aborda uno de los enigmas más persistentes de la ciencia y la filosofía: la naturaleza del tiempo. Con un tono divulgativo, el físico recorre desde la mecánica clásica de Newton hasta la relatividad de Einstein y la física cuántica contemporánea, deteniéndose en conceptos como la entropía y el origen del universo para mostrar cómo la realidad física contradice nuestro sentido común del “fluir temporal”. A través de ejemplos que van del Big Bang a una simple piedra cayendo en el agua — e incluso de referencias culturales como las películas de Christopher Nolan —, Casas invita a cuestionar si el paso del tiempo es una dimensión objetiva del cosmos o una construcción ilusoria de la mente humana. Y, claro, nuestra experiencia de ser agentes que se resuelven a actuar antes de hacerlo y proyectan la causalidad en el tiempo buscando efectos determinados es central en este tema.

Denominada free won’t, en oposición a free will, tal y como lo acuña el propio Libet.

Las personalidades de los individuos, como una de las fuentes de nuestros deseos y su jerarquía, podrían ser una simple adaptación evolutiva. Incluso las variaciones no adaptativas serían un epifenómeno del proceso de especialización cognitivo. Es decir, que la especie aumenta sus posibilidades de supervivencia si retiene cierta reserva de variabilidad en las personalidades de sus miembros.

Esa es una de las cosas que más nos asusta, creo yo, cuando se habla de la amenaza que suponen las capacidades emergentes de la IA. Aunque quizá, simplemente, la clave de nuestra humanidad resida en reconocernos miserables.

Eddington, Böhr, Schrödinger, Penrose, Hodgson, Dennett, Hawking,…

Para Kant, la libertad no es un hecho observable en el mundo — donde todo está sometido a la causalidad natural —, sino una condición trascendental que la razón necesita para que la moral tenga sentido. Como fenómenos somos completamente determinados, pero como seres racionales pertenecemos también a un plano inteligible donde puede ubicarse una causa libre, la “causalidad de la razón”. La libertad no se demuestra empíricamente: se postula porque sin ella no habría responsabilidad ni deber moral. Es la solución kantiana a una antinomia: compatibiliza determinismo en lo empírico y autonomía en lo racional, situando la raíz de la libertad no en la comprobación empírica que nunca llegará, sino en la capacidad de darnos a nosotros mismos la ley.

Lo que se espera de nosotros (Por Ted Chiang)

Esto es un aviso. Por favor, lean atentamente.

A estas alturas, probablemente ya ha visto un Pronostic; para cuando lean esto se habrán vendido millones. Para quienes no hayan visto ninguno, se trata de un aparatito, como un control remoto para abrir el coche. Consta únicamente de un botón y un gran led verde. Si aprietas el botón, la luz destella. Para ser exactos, la luz destella un segundo antes de que aprietes el botón.

La mayoría de la gente dice que la primera vez que lo prueba es como si estuvieses jugando a un extraño juego, un juego en que el objetivo es apretar el botón después de ver el destello, y al que es fácil jugar. Pero cuando intentas romper las normas descubres que no puedes. Si intentas apretar el botón sin haber visto el destello, aparece el destello de inmediato, y por muy rápido que actúes, jamás aprietas el botón hasta pasado un segundo. Si te esperas al destello con la intención de no llegar a apretar el botón, el destello nunca aparece. Hagas lo que hagas, la luz siempre precede al accionamiento del botón. No hay manera de engañar a un Pronostic.

El corazón de cada Pronostic consiste en un circuito con un retraso negativo del tiempo; envía una señal atrás en el tiempo. Las repercusiones globales de esta tecnología quedarán claras más adelante, cuando se consigan retrasos negativos de más de un segundo, pero ése no es el objetivo de este aviso. El problema inmediato es que los Pronostic demuestran que no existe el libre albedrío.

Siempre han existido argumentos que demostraban que el libre albedrío es una ilusión, algunos basados en la estricta física, otros basados en la pura lógica. La mayoría de la gente conviene en que estos argumentos son irrefutables, pero nadie acepta realmente la conclusión. La experiencia de poseer libre albedrío es demasiado potente como para que un argumento la desautorice.

Generalmente, una persona juega con un Pronostic de manera compulsiva durante varios días, se lo enseña a sus amigos, prueba distintas estratagemas para burlar el aparato. Puede parecer que la persona pierde interés en ello, pero nadie es capaz de olvidar lo que significa; a lo largo de las semanas siguientes las implicaciones de un futuro inmutable van calando. Algunas personas, al darse cuenta de que sus elecciones no importan, dejan de tomar decisiones por completo. Como una legión de Bartlebys, dejan de participar en la acción espontánea. Finalmente, una tercera parte de los que juegan con un Pronostic tienen que ser hospitalizados porque dejan de comer. El estado final es de mutismo acinético, una especie de coma en plena vigilia. Siguen los objetos en movimiento con la mirada y cambian de posición ocasionalmente, pero nada más. Se conserva la motricidad, pero la motivación ha desaparecido.

Antes de que la gente comenzara a jugar con Pronostic, el mutismo acinético era muy raro, resultado de daños en la región anterior cingulada del cerebro. Ahora se propaga como una plaga cognitiva. La gente solía especular con un pensamiento que destruye al pensante, una especie de horror lovecraftiano inefable, o un teorema de Gödel que aplasta el sistema lógico humano. Resulta que el pensamiento desactivador es uno con el que todos nos hemos topado: la idea de que el libre albedrío no existe. Lo que pasa es que no es perjudicial hasta que uno se lo cree realmente.

Los médicos intentarán discutir con los pacientes mientras todavía respondan a la conversación. Hemos estado llevando vidas felices, vidas activas antes, razonan con ellos, y tampoco teníamos libre albedrío. ¿Por qué va a cambiar nada? «Ninguna acción que hayas realizado en el último mes era más libre que una que lleves a cabo hoy –podría decir un médico-. Puedes seguir comportándote como entonces». Los pacientes responderán indefectiblemente: «Pero ahora lo sé». Y algunos no volverán a decir nada nunca más.

Habrá quien argumente que el hecho de que el Pronostic provoque este cambio en el comportamiento significa que tenemos libre albedrío. Un autómata no puede desilusionarse, sólo una entidad librepensadora podría. El hecho de que algunos individuos caigan en mutismo acinético mientras que otros no, no hace sino subrayar la importancia de la elección.

Desgraciadamente, un razonamiento semejante es incorrecto; cualquier forma de comportamiento es compatible con el determinismo. Un sistema dinámico puede caer en una cuenca de atracción y acabar en un punto fijo mientras otro presenta un comportamiento caótico indefinidamente, pero ambos son completamente deterministas.

Les estoy transmitiendo esta advertencia a un año vista en el futuro; éste es el primer mensaje largo recibido utilizando circuitos con retardos negativos de un alcance de megasegundos para construir dispositivos de comunicación. Le seguirán otros mensajes, abordando otros asuntos. Mi mensaje es éste: Finjan que tienen libre albedrío. Es esencial que se comporten como si sus decisiones contaran, aun cuando sepan que no es así. La realidad no es importante; lo que es importante es lo que creen, y creer la mentira es la única manera de evitar el coma en vigilia. Ahora la civilización depende del autoengaño. Quizá siempre ha sido así.

Y aun así sé que, dado que el libre albedrío es una ilusión, ya está predeterminado quién caerá en mutismo acinético y quién no. No hay nada que hacer al respecto; no pueden elegir el efecto que el Pronostic tiene sobre ustedes. Algunos sucumbirán y otros no, y que yo envíe este mensaje no va a alterar dichas proporciones. Entonces, ¿por qué lo envío?

Porque no tengo elección.

Ted Chiang, Exhalación, 2019.

Me gusta la idea de la libertad como propiedad evolutiva. La mete en la misma caja de herramientas que la consciencia (como has mencionado de pasada). La consciencia como propiedad evolutiva que yo entendí por vez primera leyendo a Anil Seth, hace relativamente poco (con lo joven que eres tú, macho, la ventaja que nos sacas a tantos).

Y al llegar al final de tu artículo, me he quedado más tranquilo sobre el hecho de que no hayas citado a Sapolsky (que puede que no quisieras o no lo hayas hecho por otras razones). He entendido que no hace falta estar a la última en la negación del libre albedrío para abrazar el concepto fundamental de tu tesis que se puede defender desde la filosofía moderna, no tan contemporánea.

Me quedo con la tesis o idea final (porque cuesta quedarse con tantas referencias) que como siempre viene a reforzar otra idea que ya tengo más aprehendida. La de deshacernos de la escalera de la perplejidad cuando hemos terminado de subir por ella. Algo así como mirar con buenos ojos la idea de la religión, una vez que hemos matado a Dios, para poder seguir representando nuestro rol en el teatro de la vida. Cuesta aceptarlo. Debe ser que aún no he terminado de subir la dichosa escalera.