El hechizo de la nostalgia

Una raíz universal en tiempos navideños

Dudo que haya una época del año con capacidad para generar más nostalgia que la navideña. Especialmente cuando uno ha tenido el privilegio de disfrutar de una infancia feliz, y el paso del tiempo ha edulcorado como suele hacer los recuerdos más entrañables que conservamos. La cíclicas vueltas al sol añaden además dos factores que aceleran esta nostalgia: el contraste con aquellos recuerdos más idealizados frente a las miserias que uno conoce como adulto; y la añoranza por quienes, habiendo compartido esos momentos, como ley de vida, ya no están y su ausencia se hace presente en los ritos que repetimos. Poner un belén, tomar un dulce, brindar al nuevo año.

La mercadotecnia explota hasta la saciedad este recurso de la nostalgia, acudiendo a los contenidos que pudieron enredarse con nuestros días pasados, hasta el punto de que nos chirrían algunos remakes y versiones de películas y canciones que sentimos que profanan y distorsionan esos rincones sacros de nuestra memoria. Pero ni siquiera los originales se salvan siempre. Porque, como decía Sabina, al lugar donde hemos sido felices, no es recomendable volver. O al menos hay que hacerlo con cuidado. La nostalgia es sutil y brota de vez en cuando en nuestra introspección, con un olor que nos sorprende, una melodía inadvertida que nos retrotrae, o en el calor de la intimidad con unos pocos, cuando evocamos historias rememoradas. Todo para darnos un ligero sorbo a ese licor que es a la vez dulzón y amargo.

Pero detrás de la nostalgia hay mucha tela que cortar. Es una experiencia tan universal que además de ser objeto de estudio de la psicología, impregna múltiples reflexiones sobre su capacidad para conmovernos e incluso movilizarnos. Como han hecho poetas y filósofos.

El dolor de no regresar

Nostalgia viene del griego νόστος nóstos ‘regreso’ y -αλγία -algía ‘-algia’, ‘dolor’. Al parecer, la acuñó un médico suizo, J. Hofer, en el siglo XVII, para nombrar a ese “deseo doloroso de regresar” que había identificado en algunos de sus pacientes, muchos de ellos soldados expatriados. Desde tiempos prehistóricos, la raíz nos-to ha significado la añoranza del regreso al hogar, de la que también se ha heredado el sánscrito násate.

Históricamente, a la nostalgia se le ha dado un tratamiento patológico, emparentándola con la melancolía y la depresión. Era así considerada una antesala de quien se asoma peligrosamente al precipicio de la petrificación mirando al pasado, como le sucedió a la mujer de Lot en el relato bíblico. Fue considerada enfermedad mental incurable y sólo tratable con cuidados paliativos (como el efectivo regreso al hogar).

Hoy, sin embargo, sabemos que en realidad la nostalgia contrarresta en buena medida esas tendencias depresivas. Sirve como refugio al que se acude para combatir la soledad y la ansiedad, favoreciendo la interacción personal, lo que contribuye por ejemplo a la longevidad de los matrimonios1.

Cuando hablamos con nostalgia del pasado, acabamos tendiendo paradójicamente a estar más esperanzados en el futuro. Porque el futuro le debe algo a ese pasado añorado, aunque sea bajo el sesgo del coste hundido. Porque la nostalgia fomenta la creencia de que las cosas podrían ir bien porque una vez fueron bien. Su carácter universal le permite además ser vehículo para la comprensión y comunicación entre muy distintos grupos. De hecho, la nostalgia puede aumentar nuestra sensación de bienestar2, potenciar la inspiración y la creatividad3, hacernos sentir más jóvenes4, optimistas5, reducir nuestra percepción del dolor6, mejorar nuestra capacidad para detectar amenazas7 e incluso animarnos a asumir riesgos y perseguir nuestros objetivos8. Pero sus matices son más profundos.

Podría decirse que la nostalgia está hecha de memoria y afecto. Percibimos el tiempo gracias a la retención de los sucesos en esa memoria. No habría una flecha del tiempo entre el antes y el después si no fuéramos capaces de recordar que hubo algo que ya no hay. Por otra parte, ese afecto o apego es un instinto fijado como rasgo por la selección natural para cohesionar los grupos humanos, como sucede en tantos otros animales. Pero en el caso humano, con particular importancia, pues permite extender la cooperación humana desde la familia natural, a través de la tribu familiar extensa, hasta la polis o la nación culturales. Todo ello, catapultó la adaptación al medio de nuestra especie como es bien conocido. Ambas, además, favorecen la consolidación de la identidad personal que se enraíza en un marco cultural en el que la tradición pasada siempre juega un papel relevante. La nostalgia fragua y otorga un aura predilecta a nuestra historia biográfica, que diría Ortega, y la engarza con la de nuestros antepasados. Incluso para los más rompedores con la historia, siempre es tentador volverse hacia ella de forma selectiva y rescatar referentes que pudieron anticiparnos y legitimarnos.

Sin embargo, esos mismos rasgos se manifiestan también «dolorosamente», pues con esa misma memoria retenemos las sensaciones y recuerdos positivos de aquellas épocas y, sobre todo, aquellas personas, con las que hemos compartido una vida que ya no regresará. Y de las que incluso ya solo nos quedan esos bellos recuerdos, porque están definitivamente ausentes. La mezcla de aprecio y ausencia constituyen los combustibles perfectos para que la nostalgia prenda. Ella amalgama nuestros recuerdos de forma fragmentaria y, aunque es evocada a través de objetos u olores concretos – como las viejas canciones o las sopas caseras de los soldados pacientes de Hofer –, no suele referirse a hechos específicos recordados sino más bien a difusas emociones pasadas.

No obstante, es necesario subrayar que nuestras experiencias recordadas atraviesan sistemáticamente un filtro que las sesga: El pasado siempre está distorsionado y endulzado. Incluso nuestros peores recuerdos acaban recubiertos de un barniz, en ocasiones épico. Probablemente para una mejor supervivencia, las experiencias negativas son mitigadas – cuando no directamente reprimidas – conservando nuestra esperanza y actitud vitales. Un halo ficticio dulcifica nuestros recuerdos, maquillando los malos momentos, para hacer soportable la vida de quien no la tuvo fácil, lo que acaba haciendo enormemente añorable la de quien la tuvo razonablemente feliz. Entre otras cosas porque al futuro se le puede temer. Pero el pasado ya no puede hacernos daño. Solo deja heridas que el tiempo tiende a cicatrizar, y solemos mirarlo con benevolencia. Como a nuestras cicatrices, que podemos aprender a mirarlas con cariño porque cuentan nuestra historia. Por eso, suele decirse que re-cordar es volver a pasar por el corazón.

La nostalgia además es individual y colectivamente esencial para la construcción y la experiencia de un sentido. Y por eso resulta especialmente incisiva en la época habitualmente más protegida y despreocupada de nuestra vida, a saber, nuestra infancia. Por eso dicen que la verdadera patria es la infancia. El aprecio por la vida pasada acaba dignificándola con un significado. Construimos sobre ella un relato - eso es biografía- que además transmitimos. Y, como hilo intergeneracional, acaba sumándose a otros muchos, hasta entretejer la cuerda de la historia. Una historia compartida. A partir de ella, nuestro anhelo por regresar acaba transformándose hacia el futuro como un compromiso en forma de expectativa, por estar a la altura, que confirme y ensanche el valor de lo vivido y que añoramos.

Era por tanto inevitable que, como fenómeno psicológico, biológicamente enraizado, la nostalgia sea enormemente explotada desde el punto de vista de la publicidad para hacer atractivos productos y servicios a la generación de jóvenes adultos que van penetrando en el segmento social de mayor poder adquisitivo. Además, según se ha estudiado, esa edad es especialmente susceptible de experimentar mayores niveles de nostalgia, incluso mayor que la de los ancianos que tienen mucho más que recordar. Por eso, hoy asistimos a la reactivación de todo tipo de fenómenos culturales basados en la nostalgia al servicio de la publicidad.

Pero evidentemente este recurso a la nostalgia no es ni mucho menos nuevo en la historia. Su poder ha sido ampliamente cosechado en la construcción política y, desde luego, en la expresión poética y la reflexión filosófica.

Entre filósofos y poetas

Podemos desembalar un árbol de navidad, reabrir un viejo álbum de fotos, reproducir una mítica canción… y encontrar una fuente de inspiración lírica y a la vez, vislumbrar que el poder de la nostalgia como experiencia humana nos conecta con algunos tópicos filosóficos de envergadura: la constitución y experiencia del tiempo, el sentido de la vida, la experiencia del arrojo a la existencia, la experiencia del ser caduco que siempre deviene,…

El poder de la nostalgia aflora en la filosofía en muchos frentes. En la tradición griega, la encarnación más emblemática de esa nostalgia probablemente sea el Odiseo de Homero, en su anhelo por regresar a Ítaca. En esa sintonía de los viajes griegos por el Mediterráneo, Platón construyó una filosofía que tanto debe al poder de la nostalgia: para él, conocemos verdaderamente cuando identificamos en las cosas del mundo la impronta de las ideas puras, al recordarlas. Nuestro destierro del inmaterial Mundo de las Ideas ha dejado un recuerdo oscurecido en nuestra alma encarcelada en la materia. El auténtico conocimiento pasa pues por el recuerdo – la anamnesis – que redescubre lo que, en realidad, ya sabíamos. Y ese conocimiento viene impulsado por el ímpetu de un amor, eros, que nos hace atractivo aquel lugar abandonado de la belleza y la perfección, que experimentamos antes de encarnarnos, que es ideal referente para toda realidad terrena, y al que añoramos regresar.

No puede evitarse advertir que la nostalgia tiene muchos ingredientes en común con la experiencia del enamoramiento: es harto conocida esa experiencia, aunque haya sido culturalmente mediada, de sentir una súbita atracción por alguien desconocido que, en cierto modo, nos parece que ya conocíamos de antes. Será porque culturalmente nos resultan atractivos ciertos mitos con los que construir un sentido para nuestra vida en pareja – la predestinación de la media naranja o las almas gemelas, de corte tan platónico -; será porque en nuestros genes se halla una historia filogenética de compatibilidad entre individuos que rebrota como el Guadiana cuando nuevos descendientes con genes especialmente compatibles se encuentran por azar; ya sea por una mezcla de ambas, el eros platónico resuena en estas experiencias tan preñadas del sentimiento de nostalgia. Yo te he conocido antes. Quizá te soñé que repiten los poetas.

Pero no todo quedó en Platón. La potente atracción que conlleva la nostalgia excede a la morriña por la tierra natal, y extiende el sentimiento generalizado de deseo hacia lo que está ausente. Así el romanticismo alemán acuñó su propia expresión, más allá del helenismo nostalgia, empleando la palabra Sehnsucht, como deseo de lo que no es, anhelo de lo inalcanzable, acepción por la que la nostalgia resulta también enormemente fecunda desde el punto de vista filosófico.

La nostalgia parece por eso también emparentada con ese sentimiento que nos hace añorar tantos lugares y experiencias que, en realidad, nunca hemos conocido. Boym distingue entre la nostalgia restauradora y la nostalgia reflexiva: La primera, alimento de los nacionalismos, fabrica mitos históricos a medida; la segunda, arma creativa en manos del emigrado, sabe de la imposibilidad de reconstruir el pasado. Esta última es la que “se recrea en las ruinas, en la pátina del tiempo y en la historia, y sueña con otros lugares y épocas”.

Es un anhelo que tiene el sabor trágico de la existencia: caer al mundo, nacer, es por un lado comenzar a escoger; pero también es, por otro, comenzar a engrosar la larga lista de una renuncia. La angustia en Sartre en buena medida obedece precisamente no sólo a no tener referentes morales sobre los que hacer descansar la decisión propia; no sólo a estremecerse ante la responsabilidad absoluta de cada elección; sino también al hecho de que una radical libertad nos muestra descarnadamente que renunciamos a cada instante. Por eso, como decía otro poeta, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.

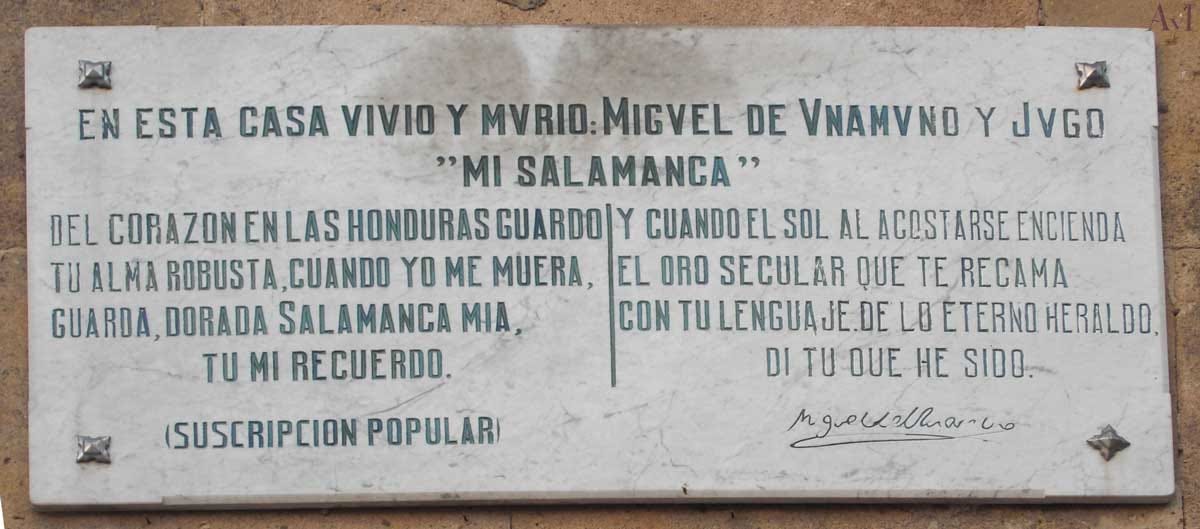

Parece haber, por tanto, una primera nostalgia en añorar lo que se escogió, qué he sido. Hay una segunda nostalgia en añorar lo que no se escogió, qué no he sido. Pero, como en el estanque de la filosofía no hay un lado en el que no cubra, según decía Strawson, podemos seguir buceando y advertir que hay también una suerte de tercera nostalgia, una que remite al simple hecho abstracto de haber vivido, de la mera existencia, añorando que he sido. Así lo recogen los famosos versos de Unamuno esculpidos en su recuerdo en su casa de Salamanca:

Del corazón en las honduras guardo

tu alma robusta; cuando yo me muera

guarda, dorada Salamanca mía,

tú mi recuerdo.

Y cuando el sol al acostarse encienda

el oro secular que te recama,

con tu lenguaje, de lo eterno heraldo,

di tú que he sido.

El sentimiento trágico de la vida que relata Unamuno responde en gran medida a este dolor de la existencia que no desea agotarse, y que demanda ansia de resurrección como un dolor por regresar a la existencia. Hasta tal punto que para algunos, como para E. Ionesco, “el hecho de ser habitados por una nostalgia incomprensible sería, al fin y al cabo, el indicio de que hay un más allá”. La experiencia de esta nostalgia nos rebela hasta buscar en la trascendencia alivio y sentido. El ineludible paso del tiempo nos expulsa a todos de nuestra tierra, nos hace a todos emigrantes. No es de extrañar que el romanticismo encontrara en esta nostalgia un filón, hasta el extremo de que Novalis llegara a creer que “la filosofía es propiamente la nostalgia, el deseo de volver a casa”.

Citando así a este poeta, Heidegger reflexiona sobre su filosofía como una acción que surge desde la vida, meditación que brota desde un estado de ánimo. La filosofía así, identificada con la nostalgia, es “un impulso de estar en todas partes en casa”. En definitiva, un deseo de lo que no se tiene, de aprehender la totalidad, algo imposible, al hallarnos inmersos en ella. Incluso la filosofía se ha considerado, quizá menos dócilmente, como esa actitud indómita con la que enfrentamos esta vida finita. Lejos de la resignación estoica, hay una actitud humana bastante instintiva que consiste precisamente en subvertirnos a lo que nos es dado, rebelarnos ante la disolución de la entropía, el paso del tiempo, la injusticia. Por eso Camus también coincide al considerar que “cada acto de rebelión expresa una nostalgia por la inocencia y un llamamiento a la esencia del ser”. Esa rebeldía, que incluso desde el ateísmo se asoma a la trascendencia, es la que también se halla en “la nostalgia de lo totalmente Otro” a la que acabó de referirse Horkheimer a propósito del vano intento por restituir a las víctimas de la Historia.

Comparte esta potencia de la nostalgia la inexpugnable esperanza de Bloch, una suerte de fe atea que se halla convencida de las posibilidades de ser, y que se nutre de esa añoranza por la utopía para reconciliar a los hombres entre sí y con la naturaleza. Decía un poeta cuyos versos aprendí en Inglaterra que “Dios nos dio recuerdos para que podamos tener rosas en diciembre”.

En el fondo, y volviendo al principio, la añoranza platónica y todas sus versiones históricas posteriores bebían de una tradición humana anterior: el mito de la Caída y destierro del Paraíso y la esperanza por restaurar aquella Edad de Oro, regreso a Ítaca. Toda proyección hacia un futuro deseable, desde el advenimiento del Reino de Dios, o el horizonte posible de la Utopía, beben de esa añoranza por el reencuentro que la nostalgia ha catalizado siempre con su poder.

Para Cioran, sin embargo, esa nostalgia entusiasta es falaz. Es preciso desengañarse y entender que no estamos hechos para ser felices. Su lucidez crítica, desgarrada y profundamente desesperada está emparentada con una felicísima infancia como la que él tuvo, después de la cual nada volvió a llamar su atención, según confesaba. Siendo un signo de envejecimiento precoz, se consideraba a sí mismo senil de nacimiento, atravesado paradójicamente por una terrible nostalgia que le permitió alcanzar aquellas cimas de la desesperación desde la que desenmascarar algunos de nuestros mitos más inadvertidos.

TecnostalgIA

No podemos cerrar esta newsletter sin hacer alusión al impacto que la tecnología está teniendo en esta experiencia tan humana de la nostalgia. Sin duda, toda innovación que sirvió para asistir a nuestra memoria a retener la información que sólo soportaban nuestros recuerdos alimentó esta nostalgia. Podemos intuir que la invención de los retratos, del calendario o del reloj tuvieron su eco. La grabación de la voz o la fotografía fueron auténticas revoluciones. E. Dupré predijo que la nostalgia moriría con el avance de la tecnología, al facilitar las comunicaciones a distancia. Era 1846, y nuestra experiencia ha confirmado de momento todo lo contrario: La explosión digital de las últimas décadas ha puesto a nuestro alcance un vasto universo de registros audiovisuales que aviva las brasas de nuestra nostalgia.

Su impacto nos hace pensar en que, por un lado, la tecnología aumenta la nitidez del recuerdo, lo que atentaría contra el carácter difuso de la nostalgia, mitigando en parte su atractivo edulcorante. Por otro, sin embargo, potencia la posibilidad misma del recuerdo, asomándonos a experiencias olvidadas. De hecho, la IA nos ha proporcionado recientemente posibilidades estremecedoras como las que recrean la voz de nuestros seres queridos dirigiéndonos palabras nuevas, o las viejas fotos que son interpoladas y reanimadas hasta volver a ver parpadear y moverse a quienes ya no están con nosotros:

Esta transformación no pronostica en absoluto que la nostalgia vaya a desaparecer. Seguirá explotándose como contenido, interpelándonos, movilizándonos, estimulándonos. Aunque siempre podremos seguir diciendo, con el mismo humor de antaño, que la nostalgia ya no es lo que era.

Feliz Navidad.

Evans, N. D., Juhl, J., Hepper, E. G., Wildschut, T., Sedikides, C., & Fetterman, A. K. (2022). Romantic nostalgia as a resource for healthy relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 39(7), 2181-2206.

Hepper, E. G., & Dennis, A. (2023). From rosy past to happy and flourishing present: Nostalgia as a resource for hedonic and eudaimonic wellbeing. Current opinion in psychology, 49, 101547.

Leunissen, J., Wildschut, T., Sedikides, C., & Routledge, C. (2021). The hedonic character of nostalgia: An integrative data analysis. Emotion Review, 13(2), 139-156.

Abeyta, A. A., & Routledge, C. (2016). Fountain of youth: The impact of nostalgia on youthfulness and implications for health. Self and Identity, 15(3), 356-369.

Cheung, W. Y., Wildschut, T., Sedikides, C., Hepper, E. G., Arndt, J., & Vingerhoets, A. J. (2013). Back to the future: Nostalgia increases optimism. Personality and Social Psychology Bulletin, 39(11), 1484-1496.

Zhang, M., Yang, Z., Zhong, J., Zhang, Y., Lin, X., Wang, J., ... & Kong, Y. (2022). The analgesic effect of nostalgia elicited by idiographic and nomothetic approaches on thermal stimulus. Annals of the New York Academy of Sciences, 1517(1), 167-175.

Yang, Z., Sedikides, C., Izuma, K., Wildschut, T., Kashima, E. S., Luo, Y. L., ... & Cai, H. (2021). Nostalgia enhances detection of death threat: neural and behavioral evidence. Scientific Reports, 11(1), 12662.

Sedikides, C., & Wildschut, T. (2016). Past forward: Nostalgia as a motivational force. Trends in cognitive sciences, 20(5), 319-321.

Gospodínov ficciona en “Las Tempestálidas” otra faceta de la nostalgia (que nace de lo individual pero escala a lo político y colectivo). El texto arranca con la puesta en marcha de “clínicas del pasado” para ancianos con problemas de memoria donde se recrea al detalle su década favorita. Se extiende luego a nostálgicos de toda condición y la parábola desemboca en naciones que niegan el futuro y se refugian en sus mitos históricos, decretando por ley el retorno a un pasado idealizado. Muy pertinente, creo, en tiempos de oleaje reaccionario.

Fantástico mini-ensayo.

Te dejo otra definición de la nostalgia de índole nacionalista: "El bucle melancólico", de Jon Juaristi. O cómo el nacionalismo (vasco; pero también los demás) son la nostalgia por lo que nunca ocurrió.

Que no haya mucha nostalgia en tus Navidades. Un abrazo.