El telégrafo óptico y la conciencia nacional francesa

Del invento de Chappe a las victorias napoleónicas

Desde tiempos remotos, los pueblos han buscado formas de comunicar mensajes a distancia con rapidez, conscientes de que una comunicación ágil podía reforzar su unidad y su poder. Por ejemplo, según relataba el clásico, en la antigüedad, los phryktōría griegos, basados en una cadena de hogueras, anunciaron la caída de Troya a lugares distantes en solo una noche1. Sin embargo, no sería hasta finales del siglo XVIII cuando se inaugurarían las telecomunicaciones a escala nacional con impacto multifacético. Y el caso francés fue paradigmático.

El primer sistema de telegrafía apareció con el telégrafo óptico de Claude Chappe, desarrollado en plena Revolución Francesa. Y a pesar de que se lo ha orillado como una innovación tecnológica secundaria en el agitado panorama político francés de la época, tuvo un papel determinante en el desarrollo y crecimiento de la capacidad militar, la económica y especialmente en la construcción de una conciencia nacional emergente que sería referente de la Modernidad.

El invento de Chappe

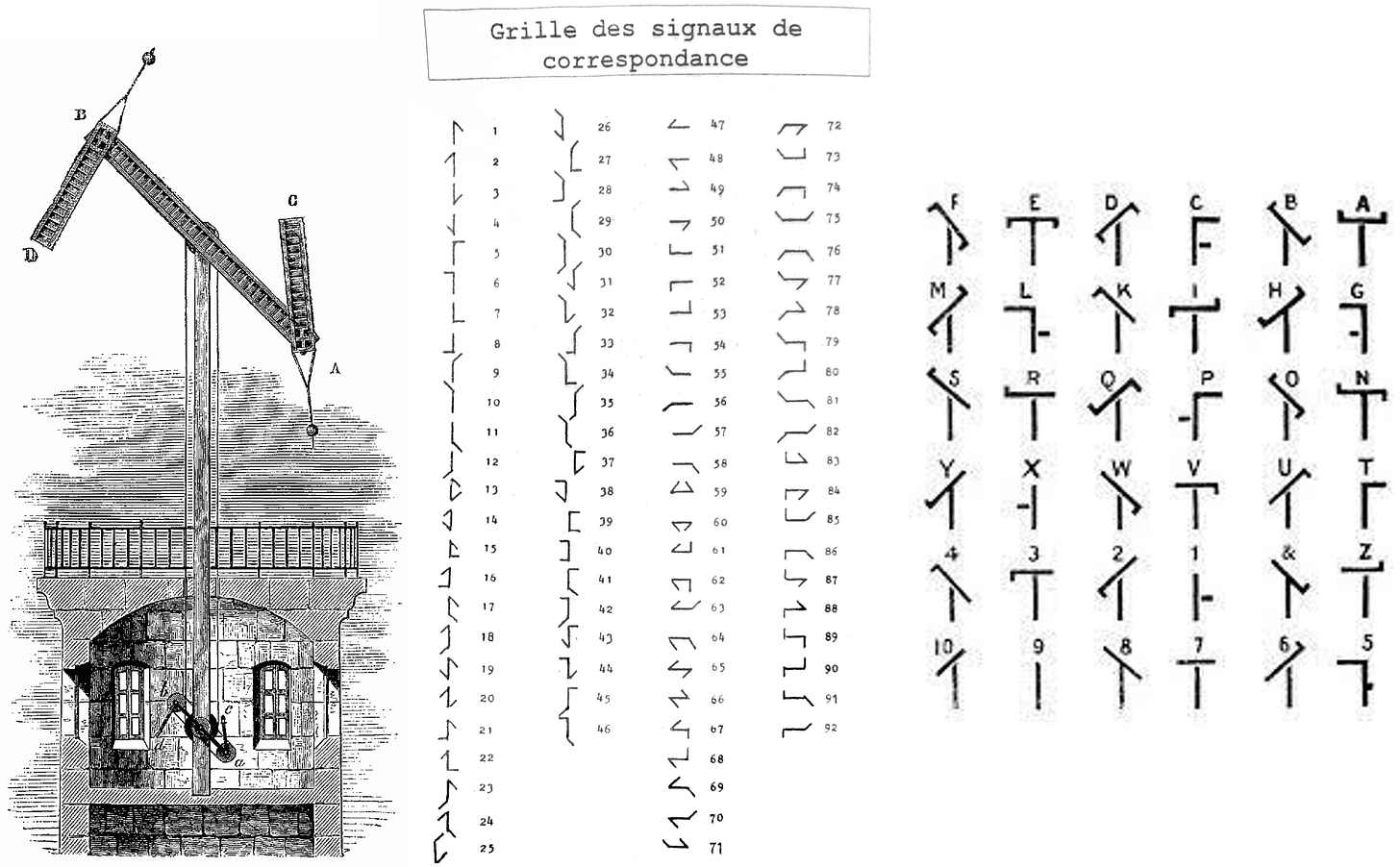

En plena Revolución, Francia se hallaba en guerra contra potencias extranjeras y enfrentaba levantamientos internos, por lo que necesitaba con urgencia un sistema de comunicación rápido y fiable para coordinar sus ejércitos y gobiernos locales. En ese contexto, el ingeniero Claude Chappe desarrolló el primer telégrafo óptico práctico. Tras diversos experimentos iniciales, Chappe y sus hermanos concibieron un método visual: un poste con brazos móviles que, en distintas posiciones, representaban letras o códigos preestablecidos. Este sistema de semáforo mecánico permitía transmitir mensajes en forma de símbolos visibles a largas distancias usando telescopios.

En marzo de 1791, los Chappe lograron enviar su primer mensaje de prueba a 15 km de distancia:

“La Asamblea Nacional recompensará los experimentos útiles al público”

Para ello, usaron paneles blancos y negros que aparecían y desaparecían. La palabra “telégrafo” (del griego “escritor lejano”) fue acuñada poco después para describir su invento.

El nuevo dispositivo suscitó curiosidad y también suspicacia entre la población parisina. Un episodio ilustrativo ocurrió en 1792, cuando Chappe instaló una torre de señales en las afueras de París: algunos ciudadanos, desconociendo su propósito, destruyeron la máquina creyendo que servía para comunicar mensajes secretos al rey Luis XVI (entonces preso). En el clima revolucionario, cualquier tecnología de comunicación era vista políticamente: el telégrafo debía demostrar su utilidad a la nación para ganarse la aceptación pública.

Chappe persistió. El 1 de abril de 1793, el diputado Joseph Lakanal, profesor de retórica y filosofía, presentó una propuesta para adoptar el telégrafo óptico. El argumento nacional, que sorprendió al propio Chappe, fue determinante. Así, el inventor escribía a Lakanal:

¿Cómo no les impresionó la ingeniosa idea que usted desarrolló ayer en el Comité [de Instrucción Pública] y que yo no había considerado? La creación del telégrafo es, de hecho, la mejor respuesta a quienes creen que Francia es demasiado grande para formar una República. El telégrafo acorta distancias y, en cierto modo, une a una inmensa población en un solo punto.2

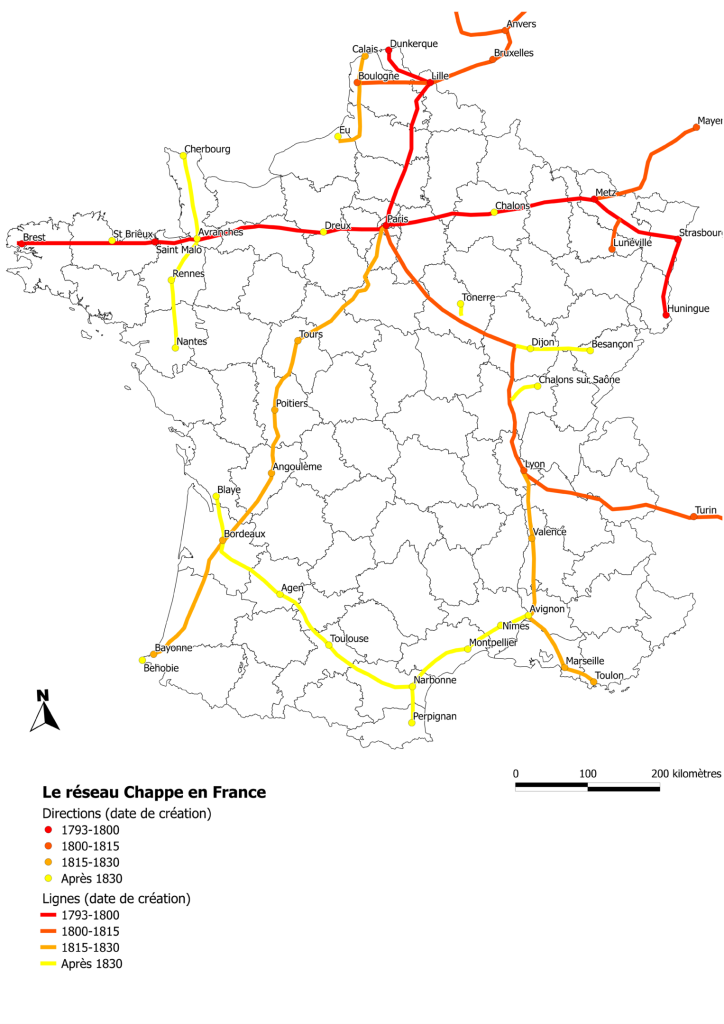

Finalmente Chappe logró que la Convención Nacional apoyase el proyecto, obteniendo fondos para construir una línea experimental. Tras demostraciones exitosas, se aprobó construir la primera línea oficial entre París y Lille (unos 230 km al norte).

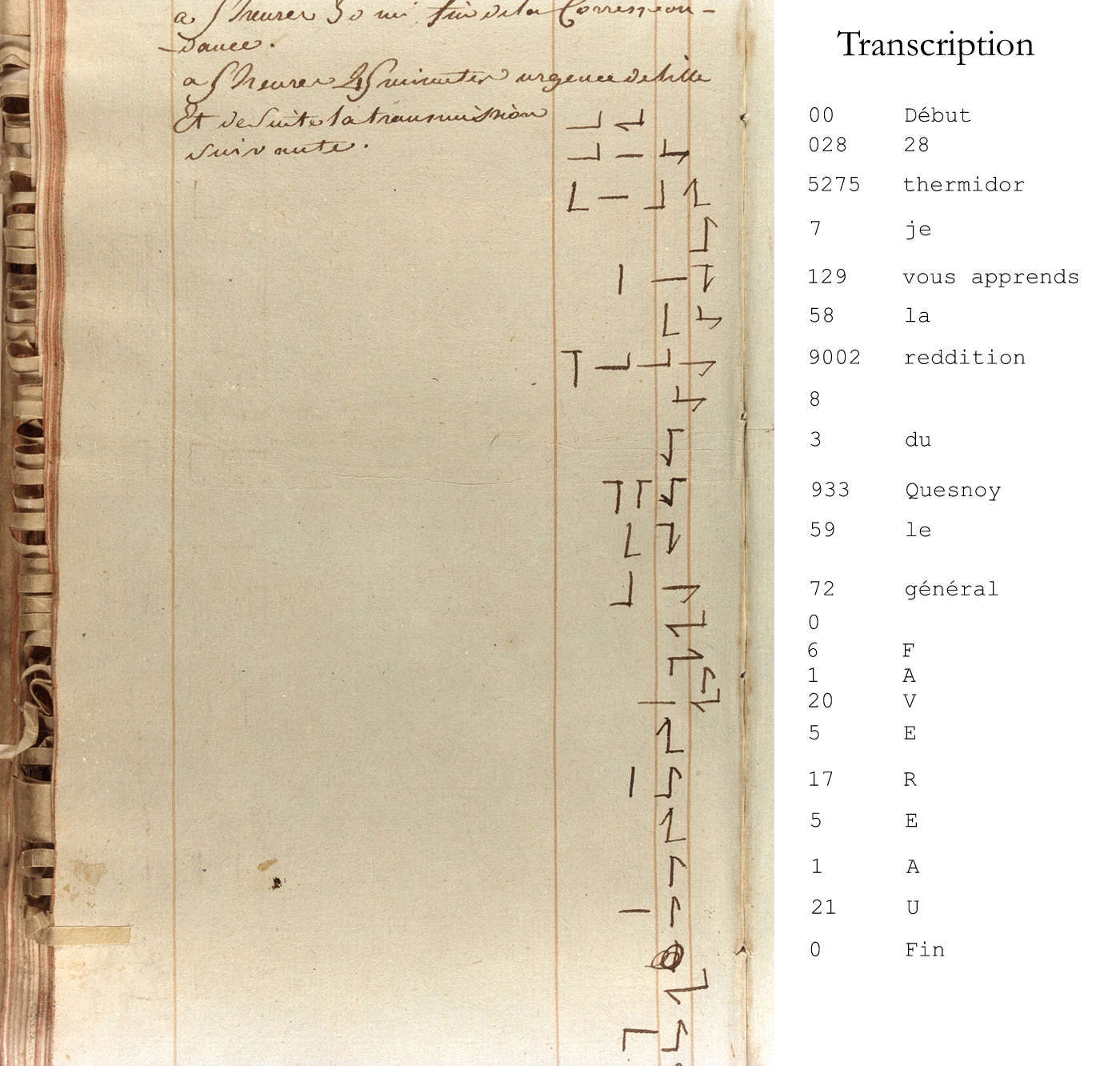

La primera línea telegráfica entró en operación en agosto de 1794, constituyendo la primera red nacional de telecomunicaciones del mundo. Su estreno fue espectacular: el día 15 de aquel agosto, mediante 15 estaciones intermedias, llegó a París en aproximadamente una hora la noticia de que la guarnición austríaca de la plaza de Le Quesnoy (de unos 3.000 hombres) había rendido las armas ante el ejército francés.

Poco después, el 30 de agosto de 1794, los diputados de la Convención reunidos en sesión recibieron otro mensaje “telegráfico” urgente, que fue proclamado por la boca del miembro del Comité de Salvación Pública Lazare Carnot:

Ciudadanos diputados, la noticia acaba de llegarnos por telégrafo: la ciudad de Condé-sur-l’Escaut ha sido arrebatada a los austríacos

Puede imaginarse cómo, al oír estas palabras, la Asamblea estalló en vítores y aplausos. Por primera vez en la historia, la información de una victoria militar en la frontera llegaba a la capital el mismo día, casi en tiempo real, gracias a un medio técnico. Este logro tuvo un fuerte impacto psicológico: elevó la moral patriótica y demostró cómo la tecnología podía unir al país en un mismo pulso informativo. Comenzaba así una luna de miel entre el telégrafo y la concepción política de la nación francesa, en una realimentación que sería muy fructífera para ambos.

El despliegue republicano

El gobierno revolucionario, comprometido con la defensa nacional, encontró en el telégrafo de Chappe un aliado estratégico para la conciencia nacional al difundir prontamente las buenas nuevas de la República pero, también, sus designios. Para asegurar que una directriz establecida en París se hacía efectiva en cualquier rincón de Francia era necesario apoyarse en este sistema frente a los movimientos contrarrevolucionarios. No bastaba el centralismo que los reyes absolutistas franceses ya habían cultivado siglos atrás: esa misma inercia histórica a favor de la monarquía podía poner en peligro la continuidad de la Revolución.

Por eso el sistema de Chappe comenzó pronto a desplegarse con una infraestructura sofisticada para la época. Se construyeron torres o postes elevados cada 10-15 km en puntos elevados (tejados de iglesias en ciudades, colinas en el campo). Cada torre llevaba en su cúspide el ingenioso semáforo de brazos articulados: dos brazos de madera de unos 2 metros, pintados de negro, unidos por una barra transversal también móvil. Mediante manivelas y cuerdas, los operadores podían colocar estos brazos en diferentes ángulos para codificar con sus posiciones letras, números o códigos3. Solo los directores en las estaciones terminales tenían los libros con las claves; los operarios intermedios simplemente copiaban las señales tras observarlas con un telescopio, sin saber su significado, lo que preservaba la confidencialidad del sistema.

En un día claro, cada torre podía enviar aproximadamente 3 símbolos por minuto (incluidas las confirmaciones). De manera que un mensaje de unas 100 señales podía llegar de París a Lille o Estrasburgo en aproximadamente 1 a 3 horas, frente a los días que habría tardado un mensajero. Las alabanzas cifrando sus logros comenzaron a aparecer en prensa4, impensables para las galopadas a caballo, asombrando al público y haciendo del telégrafo un símbolo del triunfo de la razón ilustrada que Francia había abanderado sobre el tiempo y el espacio.

Aunque el sistema tenía limitaciones5, el Estado francés se decidió a monopolizar su uso: en 1795 se creó la Administración de Telégrafos y en 1837 se llegó a prohibir por ley cualquier red telegráfica privada. Esta centralización favoreció que el telégrafo se emparentase definitivamente como una herramienta para la seguridad nacional.

Bajo Napoleón

Tras el periodo del Terror y el Directorio, Napoleón Bonaparte tomó el poder en 1799 y rápidamente comprendió el valor del telégrafo para gobernar y hacer la guerra. Paradójicamente, uno de los primeros mensajes que Napoleón envió por la red de Chappe al consolidar su golpe de Estado no fue militar sino político-propagandístico:

París está tranquila y los buenos ciudadanos están contentos

Esta escueta comunicación telegráfica, enviada para tranquilizar a las provincias tras el cambio de régimen, revela cómo el nuevo gobierno veía el telégrafo como voz oficial de la autoridad central, proyectando la imagen de una nación en calma, unida bajo su mando, incluso antes de que la noticia de su golpe pudiera causar inquietud. La tecnología telegráfica permitió así un control casi instantáneo de la narrativa nacional, reforzando la conciencia de orden que el nuevo cónsul (y pronto emperador) deseaba.

Bajo el Consulado y el Imperio, la red telegráfica se siguió expandiendo notablemente por iniciativa estatal. Napoleón ordenó pronto extender líneas hacia las nuevas regiones que iban incorporándose fuera de la actual Francia6. Aunque la red francesa llegó a ser la más extensa7, su éxito inspiró a otras potencias que alimentaron con sus respectivas infraestructuras su propia construcción nacional. Pero Napoleón aprovechó esta infraestructura de forma diferencial, obteniendo ventajas militares sin precedentes, gracias a movimientos tremendamente ágiles catalizados por el telégrafo, como en la famosa rendición de Ulm impuesta a los austriacos.

La difusión cultural, sin embargo, fue limitada. La uniformidad francesa que los ideales revolucionarios exigían fue adoptada por Napoleón, que usó el telégrafo como una herramienta de centralización: impuso un uso civil mínimo (transmitir semanalmente los resultados de la lotería estatal) y rechazó propuestas para difundir noticias comerciales o cotizaciones bursátiles al público. El aparato del Estado se apoyó en el telégrafo para forjar una administración más cohesionada y presente en todo el territorio que coadyuvó a formar una conciencia nacional vertical, donde la idea de nación se asociaba con la capacidad de París para comunicarse instantáneamente y gobernar hasta sus fronteras. Fronteras que, aunque retrocedieron a su origen, fueron respetadas tras la caída de Napoleón.

Tras Waterloo

Tras el período napoleónico, el telégrafo siguió sirviendo a la administración francesa y a su causa nacional. Perduró el uso centralizado y jerárquico, y se mantuvo la explotación estatal en la estela de las directrices republicanas. Sin embargo, la absoluta ventaja que esta veloz obtención de información proporcionaba estimuló el ingenio de algunos como para que la red fuera hackeada con propósitos económicos8.

Así continuó hasta que, en el paso cada vez más acelerado de las innovaciones que traía la Revolución Industrial, emergió un sucesor que tomaría su testigo: el telégrafo eléctrico, mucho más veloz y operativo de noche y con mal tiempo. Otro día hablaremos de él. Sin embargo, cabe destacar que tal era la hibridación entre el telégrafo óptico y Francia que esta fue especialmente lenta en adoptar su modalidad eléctrica, debido al orgullo y a la inversión hecha en el sistema de Chappe. Un buen ejemplo histórico de lock-in. Aunque otros países comenzaron a desplegar con rapidez redes de telegrafía eléctrica, como Reino Unido desde 1837, Francia siguió todavía confiando en las torres de brazos articulados adheridas a su conciencia nacional. El último gran servicio del sistema óptico se prestó en la Guerra de Crimea (1853-1856), y solo en 1855 —más de sesenta años después de su creación— se apagó definitivamente la red de Chappe.

El legado del telégrafo óptico fue tecnológico y administrativo. Demostró que era posible centralizar la información en tiempo real, algo esencial para el moderno Estado-nación. Francia fue pionera en mostrar que una nación podía “pensar y actuar” al unísono pese a su extensión geográfica. El Estado se hizo aún más visible con sus infraestructuras telegráficas, cuyas torres muchos veían con mezcla de admiración y misterio. En El conde de Montecristo, el mismo Alejandro Dumas los describía con sus “brazos negros semejantes a las patas de un inmenso insecto”9.

En suma, el telégrafo óptico en Francia afianzó la idea de que la unidad nacional podía materializarse en una red física de comunicación. Si bien era una “Internet” de su época reservada a las autoridades, sus éxitos en la guerra y la administración contribuyeron a la forja de la identidad nacional francesa, revolucionaria y napoleónica, alimentando el orgullo tecnológico y demostrando que la nación – encarnada en su gobierno central – podía superar las barreras naturales.

Hoy damos por descontado el flujo inmediato de datos, pero en el siglo XIX supuso una auténtica revolución mental. Si Francia fue pionera en su modelo organizativo como Estado-nación no fue sólo por el poder de las ideas ilustradas, el ímpetu y el genio militar de Napoleón o la sofisticación de su cultura, sino también por el sostén que el telégrafo provocó en la consolidación de su identidad nacional y su proyección internacional. ¿A qué nuevas formas de cooperación nos invitan las tecnologías de la información digitales actuales? ¿La “aldea global” ha cuajado al albur de Internet y los medios globales o estamos inmersos en una transición hacia otras estructuras sociales y políticas digitalmente mediadas?

Porque el latido de lo colectivo se sincroniza con cada tecnología de comunicación que teje una trama cada vez más densa de identidades compartidas. Una trama que, de forma industrial, comenzó con aquellos postes en las colinas cuando por primera vez la palabra humana viajó tan lejos más rápido que el hombre, y las naciones descubrieron en los destellos del telégrafo el reflejo de su propia unidad.

Gracias por leerme.

Esquilo narra en la tragedia Orestíada cómo, al final de la guerra de Troya, Agamenón envió noticias de la derrota y caída de Troya que llegaron a su palacio lejano de Micenas por esta vía. A su vez, Tucídides escribió que durante la Guerra del Peloponeso, los peloponeses que estaban en Córcira fueron informados de la aproximación de sesenta barcos atenienses desde Lefkada por este tipo de balizas nocturnas.

Flichy, P. (1997). Une histoire de la communication moderne : Espace public et vie privée. Paris: La Découverte.

Cada brazo contemplaba 7 posiciones, y cada barra, 4. Inicialmente se usó un código de 92 símbolos básicos, combinados de dos en dos para representar hasta 8.464 palabras y frases predefinidas.

Un periódico de 1823 alababa las velocidades alcanzadas: “Se reciben noticias en París en 3 minutos desde Calais (33 telégrafos), en 2 minutos desde Lille (22 telégrafos), en 6,5 minutos desde Estrasburgo (44 telégrafos), en 20 minutos desde Toulon (100 telégrafos), y en 8 minutos desde Brest (64 telégrafos)”. Fuente.

No funcionaba de noche ni con niebla o mal tiempo (los intentos de usar lámparas en los brazos resultaron inútiles más allá de 12 km). Además, requería personal entrenado en cada estación (más de 500 torres llegaron a operar simultáneamente) y resultaba costoso de mantener.

Por ejemplo, en 1804 se inició la ruta París–Milán (vía Lyon), conectando Francia con Italia tras la coronación imperial. Para 1810, las líneas llegaban hasta Ámsterdam, Venecia y otras ciudades del imperio napoleónico.

Hacia 1813 contaba con 556 estaciones y alrededor de 5.000 km de líneas cubriendo el territorio nacional.

Años después de la caída de Napoleón, entre 1834 y 1836, dos empresarios de Burdeos que eran hermanos utilizaron el telégrafo para recibir información sobre el precio de las rentas vitalicias en la Bolsa de París antes que nadie. Su uso se descubrió en 1836 y los dos hermanos pasaron un tiempo en prisión a la espera de juicio, pero finalmente fueron declarados inocentes, ya que no existía ninguna ley que prohibiera esta práctica en concreto.

Dumas también especulaba con la alienación que el operador telegráfico sufría: “nunca me habían dado ganas de ver de cerca a aquellos inmensos insectos de vientres blancos, y de patas negras y delgadas, porque temía encontrar debajo de sus alas de piedra al pequeño genio humano pedante, atestado de ciencia y de magia. Pero una mañana me enteré de que el motor de cada telégrafo era un pobre diablo de empleado con mil doscientos francos al año, ocupado todo el día en mirar, no al cielo, como un astrónomo, ni al agua, como un pescador, ni al paisaje, como un cerebro vacío, sino a su correspondiente insecto, blanco también de patas negras y delgadas, colocado a cuatro o cinco leguas de distancia.”

Lo más interesante es cómo se presenta el telégrafo no solo como innovación técnica, sino como un elemento político y simbólico que ayudó a imaginar a Francia como una nación cohesionada. Es un recordatorio de que cada tecnología de comunicación transforma no solo la velocidad de los mensajes, sino también la forma en que pensamos la comunidad y el poder.

Me he reído con lo de "París está tranquila y los buenos ciudadanos están contentos". Creo que lo voy a utilizar cada vez que oiga mensajes "tranquilizadores" de un gobierno u otro.

Pero la historia es fascinante. Ahora que las redes son tan densas que parecen ubicuas y tan veloces que parecen instantáneas, viene bien recordar a través de sus orígenes que se sustentan sobre estructuras espaciotemporales a lo largo de esas otras redes físicas de las comunidades humanas.

Al contrario que Ignacio, yo soy optimista sobre la evolución en la que andamos metidos. Es verdad que vamos hacia sociedades cada vez más homogéneas, y no solo por el imperialismo cultural. Como sistema, la especie es cada vez más entrópica, y los sistemas entrópicos son frágiles, porque basta cualquier vector de entrada para destruirlo: ahí esta la velocidad con la que se expandió el Covid, algo impensable en, digamos, el siglo V. O si alguien descubriera una forma fácil y barata de destruir el planeta, ese conocimiento podría ser compartido con millones de individuos en cuestión de días.

Pero al mismo tiempo, la variedad individual (y variedad es libertad) va en aumento: ya no estoy limitado a los conocimientos y los modelos de comportamiento de las personas de mi entorno, sino a las de todo el planeta. Y eso está derivando en una autodeterminación creciente de la identidad y en la creación de comunidades transnacionales de solidaridad (véase a favor de Gaza o los derechos trans, por ejemplo). En el artículo, hablas de la utilización de las redes de la comunicación para la construcción de las identidades nacionales. Esas identidades creo que se van debilitando (ahí le doy la razón a Ignacio), pero en favor de algo menos "parroquial" que a mí al menos me interesa más. Adicto a TikTok, no puedo evitar una sensación de comunidad global enormemente variada y divertida que no ha existido nunca antes.