Innovaciones clausuradas

La sencillez de lo insuperable: del cubierto al espacio a la luz de la filosofía oriental

Parecen inmejorables. Quizá lo sean.

Aunque hayan cambiado sus materiales, su coste, su flexibilidad, sus texturas, sus colores o sus fragancias. Su estructura elemental permanece intacta.

Contrastan con este mundo nuestro devorado por el vértigo de lo nuevo, que obedece a la compulsión de la actualización perpetua. Son tecnologías que resisten el cambio quizá, simplemente, porque parecen haber alcanzado, en algún punto del tiempo, una forma justa, afinada a la función que encarnan. Rediseñarlas se vuelve fútil, innecesario.

Estos objetos no son meras reliquias que habiten el pasado. Pueblan el mismo centro de nuestra cotidianidad. Silenciosos, persistentes, sin alardes. Se cuelan entre las fisuras del espectáculo tecnológico con una dignidad humilde. No hacen ruido porque no tienen nada que demostrar. Quizá porque ya dijeron todo lo que tenían que decir. Pero lo siguen susurrando cada día, y conviene rescatar su historia y pensar en qué los hace especiales.

Vivimos rodeados de promesas que envejecen en meses. Nuevos modelos del lenguaje que pulverizan benchmarks, pantallas más nítidas, versiones más rápidas, diseños que sacrifican funcionalidad en nombre del deseo. Esta economía de la obsolescencia psicológica — más cultural que técnica, aunque de la obsolescencia programada podríamos hablar mucho — nos empuja a una coreografía sin fin del adanismo: actualizar, rediseñar, sustituir, bajo la provechosa mentalidad de que todo lo nuevo es mejor, bajo la inercia mental e ingenua de que todo es mejorable, de que la innovación no conoce límites. De que alza su vuelo imparable y solo puede ascender.

Sin embargo, hay innovaciones, acaso mínimas, que parecen cerradas, clausuradas. Herramientas que parecen no evolucionar en lo esencial porque, sin adornos, ya alcanzaron un desempeño quizá imbatible. O así se ha mostrado hasta ahora, a pesar del empeño de generaciones.

Una arqueología de lo insuperable

Como una arqueología a cielo abierto, podemos recorrer algunas de estas invenciones que siguen con nosotros sin exhibirse. La aguja, por ejemplo, se esconde en el pajar de la tecnologías, como si no fuera una de ellas. Su simpleza la vuelve inadvertida: una espina afinada, con un pequeño ojo. Sus primeras versiones en hueso y marfil, datadas hace más de cuarenta mil años o, incluso más de sesenta mil1, permitieron a los grupos humanos coser pieles y fibras vegetales, confeccionar ropa adaptada a climas extremos y reforzar refugios. Fue una herramienta crucial para la expansión hacia territorios fríos y hostiles, y por más que se hayan sofisticado los sistemas de costura, siguen poblando nuestra cotidianidad, para unir tejidos, incluso humanos, en un quirófano.

Algo semejante sucedió con la cuchara. Los primeros ejemplares conocidos, tallados en hueso y madera hace más de veinte mil años, servían para tomar caldos y cereales blandos, ampliando la dieta humana y favoreciendo la supervivencia en comunidades diversas. Algunas de las cucharas más antiguas se han hallado en Egipto, datándose alrededor del siglo XVI antes de nuestra era. Adornadas de ornamentos e inscripciones, que proyectan su importancia más allá del utensilio, hacia el rito y la socialización. Pero su funcionalidad sigue intacta. Cuenco y mango. Eso es todo. Y eso basta.

La flauta, quizá el más antiguo de los instrumentos musicales, también figura probablemente entre estas tecnologías clausuradas. Las más antiguas reconocidas hasta ahora son de diversos materiales como huesos de buitre leonado o de oso, y cuentan con más de 35.000 años de antigüedad. Algunas investigaciones sugieren incluso que los neandertales pudieron fabricar instrumentos similares, como la discutida flauta de Divje Babe en Eslovenia, datada en unos 50.000 años. Más allá de la controversia, lo cierto es que este objeto sencillo —un tubo perforado con orificios— inauguró la posibilidad de producir melodías intencionales, de organizar el sonido y dotar de sentido comunitario a la música. Su aparición contribuyó a la cohesión social y a la transmisión cultural, acompañando ritos, celebraciones y duelos. En su diseño esencial la flauta no ha cambiado: cualquier variante posterior sigue obedeciendo al mismo principio acústico que ya dominaban aquellos humanos primitivos.

Aquellos orificios quizá dieron en qué pensar. Se ajustaban a las yemas de los dedos a la perfección. Tanto como para que, acaso, contribuyeran a que emergiera una de las grandes innovaciones clausuradas: la rueda. En su rotación hipnótica, no solo permitió que apareciera la cerámica o que muchas más mercancías y personas recorrieran largas distancias, sino que hizo girar la historia misma. Las evidencias más antiguas se remontan a la región de Mesopotamia, hacia el 3.500 a.C., con discos de madera que inicialmente sirvieron para la alfarería y pronto se usaron en carros, multiplicando las posibilidades comerciales y militares. Una innovación decisiva en la historia comparada entre Eurasia y América2. A lo largo de los siglos, se perfeccionaron sus materiales y ajustes —del eje fijo a la llanta metálica, del caucho vulcanizado a los rodamientos—, pero en lo esencial su diseño permanece intacto: un círculo que gira en torno a un eje. Su principio sigue sosteniendo la rotación humana, desde los motores y los relojes hasta los juguetes infantiles.

Y junto a la rueda, fueron apareciendo los mecanismos más elementales que hemos conservado desde tiempo inmemorial: las llamadas “máquinas simples” constituyen los bloques fundamentales con los que la ingeniería ha construido la entera mecánica. Clásicamente se considera que son seis, aunque podría discutirse si algunas de ellas no son reducibles a otras: Además de la rueda, copan este grupo selecto la palanca, la polea, el plano inclinado, la cuña y el tornillo. Forman ese listado genuino de joyas conceptuales que permitieron multiplicar la fuerza humana, reducir el esfuerzo y expandir las posibilidades constructivas. Esos simples mecanismos que aprendimos en la escuela como si fueran las notas de una escala musical son los fonemas de la mecánica. Con ellas se construyó el mundo. No hay vehículo, puente, edificio, laboratorio o supercomputadora que no contenga alguna de ellas en su ADN estructural. Y no han cambiado porque, probablemente, no hay en ellas nada que cambiar.

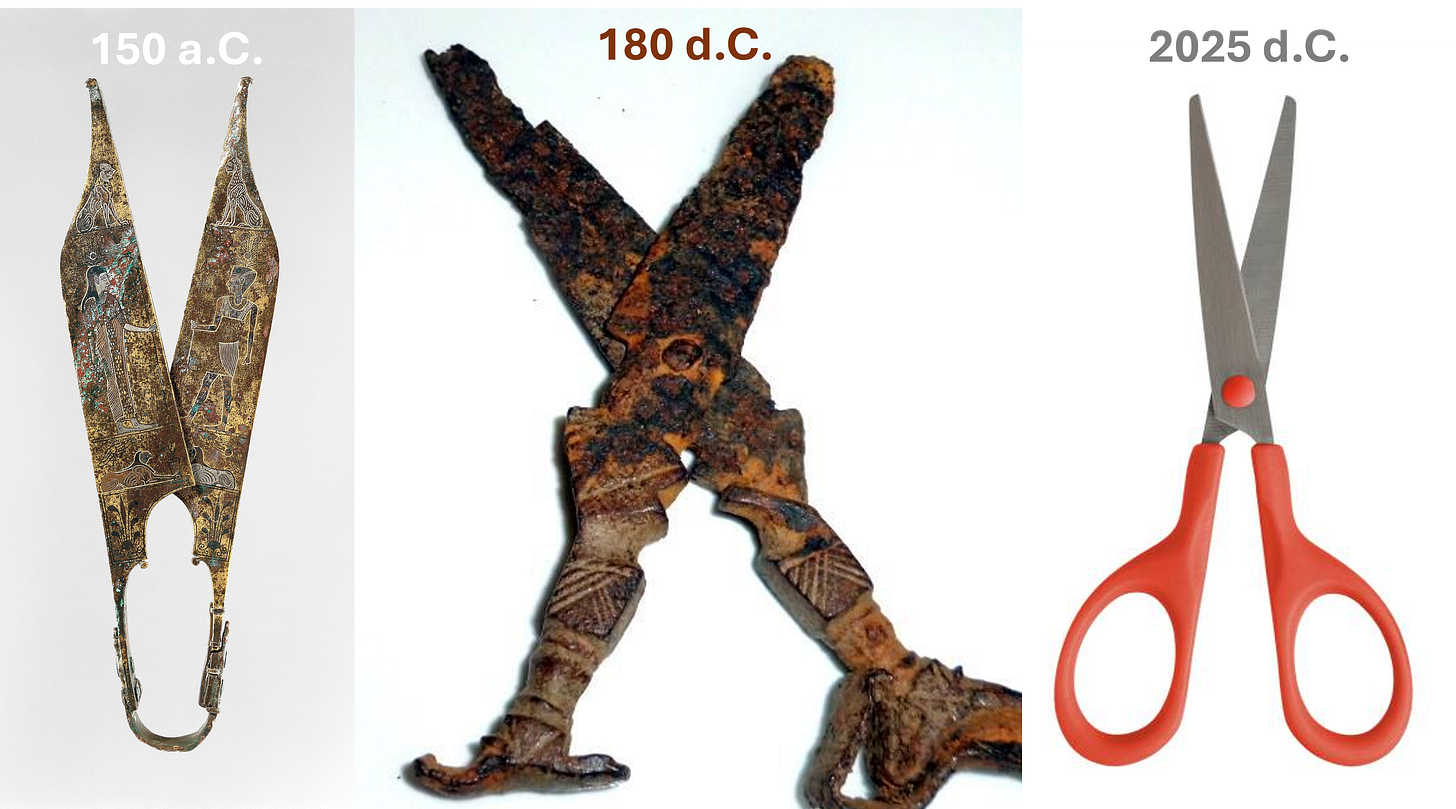

Una de sus primeras y más cotidianas aplicaciones conjuntas ha perdurado hasta nuestro días. Se trata de las tijeras, un ejemplo fascinante de cómo varias máquinas simples convergen en un solo objeto que preserva su sencillez y eficacia. Aunque no existen pruebas arqueológicas, las primeras debieron aparecer hace más de 3.000 años, y consistían más bien en cizallas de una sola pieza en forma de U que servía para cortar las pieles y los cabellos de los animales de forma rudimentaria. Estaban basadas en el principio de la cuña que enfrentaba dos cuchillas cortantes. Muy pronto, la palanca vendría a completar la estructura empleando un tornillo entre las hojas como el fulcro multiplicador de la fuerza. Desde el siglo I d.C. en el ámbito romano, las tijeras adoptarían la forma conocida hasta nuestros días que ha resultado insuperable3.

Con el andar de los siglos hemos ido encontrando nuevas formas que parecen apuntar al olimpo de estas innovaciones clausuradas. El papel fue un invento revolucionario con una historia apasionante. Pero su uso no siempre primó para satisfacer las necesidades más intelectuales. Su adopción como útil higiénico comenzó a gestarse en China alrededor del siglo VI. No sería, sin embargo, industrializado hasta el siglo XIX por Joseph Gayetty, en la forma del rollo que tan bien conocemos, aportando una mejora decisiva en las prácticas de higiene cotidiana. Desde entonces, con todos sus grosores y texturas, todas sus estrategias de producción sostenible y sus distintas fragancias, permanece igual.

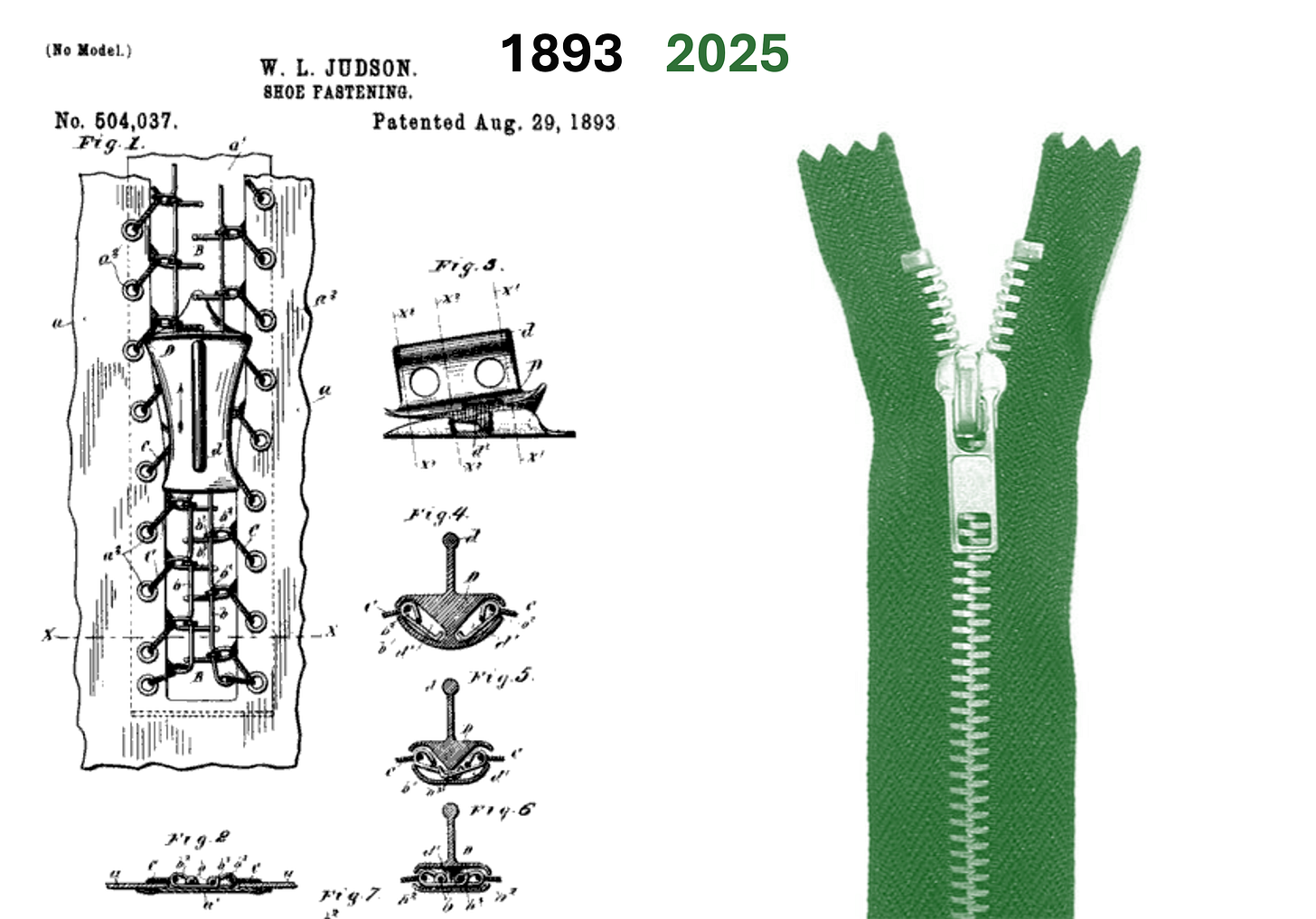

Del siglo XIX también es la cremallera. En sus años cincuenta, el inventor de la máquina de coser, Elias Howe, ideó ya una suerte de cordón anudado para unir y desunir telas, pero se centró en su principal invento dejándolo de lado. Sería Whitcomb Judson, un inventor que odiaba los cordones, quien lanzaría la primera patente a finales de siglo. Esta sería perfeccionada y patentada en su forma actual hace más de cien años por Gideon Sundback. La cremallera transformó la forma de cerrar prendas y accesorios al ofrecer un mecanismo rápido, fiable y reutilizable, que desde entonces apenas ha cambiado. Inyectadas, metálicas o de nylon, las cremalleras siguen empleando el mismo engranaje para el cierre de prendas, calzados, bolsas, habitáculos y trajes espaciales.

Seguimos contemplando en las últimas décadas cómo ciertas innovaciones y diseños perduran en el tiempo tratando de ganarse ese título entre las innovaciones clausuradas. Un simple alambre semirrígido, capaz de prender papeles como el clip; una bola metálica que permite que la tinta navegue por su superficie de forma fluida para impregnarse en el papel, como sucede en el famoso boli BIC,… Las décadas pasan y ahí los seguimos observando, en los escritorios y las papelerías de todo el mundo. ¿Qué es lo que se halla en el corazón de su permanencia?

El apalancamiento virtuoso y la belleza de lo suficiente

En los márgenes de la teoría económica, el término lock-in4, que bien podríamos traducir por bloqueo, encierro o apalancamiento, suele describir una trampa. Un sistema, una tecnología o una costumbre se vuelven dominantes, no por ser mejores, sino por estar ya demasiado arraigados en un entramado de dependencias que les benefician. Persisten no porque lo merezcan, sino porque cambiar sería demasiado costoso. El teclado QWERTY, por ejemplo: diseñado para evitar que las teclas de las primeras máquinas de escribir se atascaran, sigue rigiendo nuestros dedos en la era digital. Aunque precisamente no sea la distribución de letras más cómoda y natural para quienes escribimos en castellano. Este teclado es ya un hábito fosilizado. Y otros tantos más en la historia5.

Pero no todo lock-in es ineficiente, forzado o inercial. Hay también formas de apalancamiento que son virtuosas. Lejos de su rigidez, se dan en las innovaciones clausuradas por haber alcanzado un grado de resolución tan pulido que ninguna alternativa viable mejora la propuesta original. A esto podríamos llamarlo lock-in virtuoso: una permanencia no impuesta por la historia, sino consagrada por la función, y especialmente macerada por la sencillez y la ausencia de quejas.

No somos complacientes, desde luego, y menos en el último par de siglos de innovación tecnológica sistematizada, que recurrentemente busca mejoras. Pero durante siglos estas innovaciones han permanecido porque su servicio ha sido suficiente para acallar nuestras quejas. Es lo que sostenía Henry Petroski: el diseño no avanza hacia la perfección como una línea ascendente, sino saltando de fallo en fallo, de queja en queja, resolviendo malentendidos funcionales, remendando errores estructurales. Cuando ya no hay quejas, el diseño se detiene. Se aquieta.

Este es el signo de la madurez técnica que la convierte en herramienta universal, reproducible, transparente. En una forma justa, económica, y normalmente comprensible sin apenas instrucciones. La economía de su sencillez final juega en su favor. En una época que asocia progreso con agitación, con actualización, con obtener el último modelo, el lock-in virtuoso es un salmón nadando contracorriente que recuerda que permanecer también puede ser una forma de sabiduría. Que hay diseños que no envejecen porque satisfacen en lo fundamental.

Al hacerlo, estas tecnologías se liberan de frivolidades y afectaciones en su diseño. Son capaces de albergar una elegancia que se esconde en la penumbra, que no anhela vitrinas. Emparentan con lo que los japoneses llaman wabi-sabi, esa sabiduría que aprecia la belleza de lo modesto. Que fusiona la estética austera y discreta con la pátina rústica de lo que puede envejecer porque nada le desplaza. Frente al brillo del mármol y del plástico, esta sensibilidad estética prefiere la cerámica agrietada, la madera más tosca, el metal almibarado. Frente a la simetría, el leve desvío. Frente a la perfección, lo que ya es suficiente.

Las innovaciones clausuradas suelen poder permitirse esas imperfecciones superfluas porque resultan satisfactorias en lo esencial. Ese estilo vive en el desgaste de la cuchara que ha servido mil veces. En las tijeras que chirrían pero siguen cortando. En el metal opacado del clip que sujetó apuntes de otra vida. En el bolígrafo que no sabemos cuándo se vaciará del todo, y que conseguimos recuperar con el aliento y el frote delicado contra la suela de un zapato.

Estas tecnologías mínimas preservan su belleza por dentro. No seducen con acabados, por más elaborados que hayan sido las filigranas que los han revestido, sino por la eficacia que proporcionan en el cuerpo. Uno no necesita pensar para usar una cuchara. O para cortar con unas tijeras. Han sido absorbidas por el gesto. Son parte del cuerpo extendido, como lo habría dicho McLuhan.

En un mundo donde cada objeto parece gritar su relevancia —con campañas de marketing, sonados anuncios, notificaciones, grandes pantallas, vibraciones constantes—, estas herramientas callan. Y en su silencio está su fuerza. No interrumpen. No distraen. Siguen imponiéndose inadvertidamente. Son útiles y bellas hasta el punto de volverse invisibles. Resisten al paso del tiempo porque dialogan con él sin distanciarse de su propósito fundamental.

Contra el rediseño infinito

El diseño contemporáneo, tan atento al mercado como olvidadizo con la necesidad, ha convertido el gesto de rediseñar en un fin en sí mismo. Vivimos atrapados en una lógica de la novedad perpetua, donde cada objeto parece tener fecha de caducidad impresa en su interfaz. Aunque funcione. Aunque dure. Aunque no haya razones técnicas para su sustitución.

A esta dinámica podríamos llamarla, sin ambages, rediseño infinito: la compulsión cultural de modificar sin mejorar, de alterar sin pensar, de actualizar sin necesidad. Es una forma de ansiedad proyectada sobre las cosas, hija bastarda del éxito que la innovación nos ha proporcionado. Y que cultiva una obsolescencia que ya no depende del fallo del objeto, sino de la inseguridad del sujeto. Si no es nuevo, no sirve. Si no cambia, caduca. Si no se diferencia, desaparece. Una falacia ad novitatem de manual.

Frente a esta lógica inercial del exceso, emergen —como testigos mudos de otra racionalidad— los objetos que no necesitan rediseño. La cuchara, las tijeras, la palanca. ¿Qué añadir? ¿Qué quitar sin romper lo que hace que funcionen? En estos artefactos mínimos no hay espacio para la vanidad del rediseñador, y, con mucha frecuencia, sus diseñadores originales suelen perderse en el anonimato oscuro de los tiempos. Su permanencia es una crítica encarnada al fetichismo de la innovación.

En tiempos donde las empresas compiten por lanzar versiones antes de que las anteriores maduren, estos objetos nos devuelven una lección olvidada: no todo lo que puede cambiar debe hacerlo. El rediseño infinito no puede copar el afán de creatividad. Es preciso reconocer lo que ya está bien. En ocasiones, la innovación más urgente no es la del próximo dispositivo inteligente, sino la del criterio que nos permita detenernos a tiempo.

Y si cabe reforma, estas innovaciones clausuradas nos enseñan que ha de ser cuidadosa, respetuosa, con esta dilatada historia que las avala. Semejante a la filosofía taoísta del wu wei, la idea que parece contradecir los dogmas de la acción moderna, y que, literalmente, significa “no-hacer”. No es una pasividad inmovilista o una rendición. Consiste en algo más sutil y más hondo: actuar sin forzar, intervenir sin perturbar, diseñar sin violencia. Una forma natural de hacer las cosas, sin forzarlas con artificios que desvirtúen su armonía y principio.

Las innovaciones clausuradas han sido capaces de dar con esa forma que pide no intervenir mostrando su equilibrio. Sus estructuras logran solicitar que no se las redibuje. Que la técnica no las empuje hacia lugares donde el mundo no las necesita. Tienen la capacidad de disuadirnos de nuestra intervención constante, y reclaman nuestra capacidad para reconocer su suficiencia. Invitan, no a dejar de hacer, sino a hacer menos y con más sentido, y siempre preguntar antes de intervenir: ¿esto mejora la forma, o solo la disfraza? ¿la hace crecer o la sobrecarga? ¿aporta algo que no estaba, o solo cambia por el placer y el ruido que provoca el cambio?

Porque el gesto de diseñar, como el de escribir o el de educar, también puede corromperse cuando pierde su humildad. Cuando se vuelve compulsivo, performativo, automático. La tecnología, como el agua, no necesita siempre saltos abruptos, como en cascada, para avanzar. A veces basta con dejar que fluya sin turbulencia, adherida a la naturaleza humana, coagulando en aquellos hitos de misterioso encaje entre la técnica y la misma y longeva vida de las personas.

La fábula del bolígrafo espacial

Durante la Guerra Fría, en plena carrera espacial, surgió una historia que todavía hoy circula en foros, cafés y columnas de divulgación. La NASA —cuenta la leyenda— invirtió millones de dólares en desarrollar un bolígrafo que pudiera escribir en condiciones de gravedad cero: tinta presurizada, cartucho sellado, resistencia a la radiación. Un pequeño prodigio técnico para una tarea mundana.

Los soviéticos, en cambio, llevaron lápices.

La historia, ya se sabe, es falsa. O más bien inexacta. Los lápices también eran problemáticos en el espacio —producían virutas inflamables y sus partículas podían resultar peligrosas en las naves—. Fue una empresa privada, la Fisher Pen Company, quien desarrolló el célebre Space Pen, y tanto la NASA como la agencia soviética terminaron usándolo. Pero lo fascinante no es la veracidad de la anécdota, sino su carga simbólica.

Porque esta suerte de fábula del bolígrafo espacial encarna esa tensión persistente entre dos formas de entender la técnica: la que responde a necesidades reales, y la que insatisfecha y confiada en su capacidad de innovación positiva responde - en ocasiones innecesariamente - a la promesa de sofisticación. Una tensión entre la solución sencilla y la solución grandilocuente. Entre el lápiz y el algoritmo. Entre lo que “basta” y el “¿y si…?”.

A modo de epílogo

Hay invenciones que han dejado de competir. No se actualizan, no se reinventan, no aparecen en ferias tecnológicas. No buscan reconocimiento, porque ya tienen un lugar en el mundo. Un lugar ganado no por espectacularidad, sino por una forma de sabiduría que rara vez celebramos: la de saber cuándo detenerse.

Todas ellas nos enseñan algo que olvidamos cuando confundimos innovación con movimiento perpetuo: que la técnica también sabe aquietarse. Que hay momentos en que mejorar no significa cambiar, sino sostenerse. Que no todo lo que avanza progresa, y no todo lo que permanece se ha quedado atrás.

Estas tecnologías humildes, pero poderosamente suficientes, encarnan una ontología de lo útil. Su marchamo ya no es la novedad, sino su capacidad de integrarse en nuestra vida como un guante. No demandan aprendizaje, no interrumpen, no compiten por nuestra atención. Simplemente hacen lo que tienen que hacer. Y en ese hacer callado, nos permiten seguir adelante.

Mientras corremos detrás del último modelo, de la interfaz más completa, del objeto más conectado, estas invenciones nos devuelven una pregunta eterna: ¿Y si ya estuviera bien así? Tal vez, en tiempos de algoritmos que no descansan, lo verdaderamente revolucionario sea reivindicar el silencio de lo suficiente. El acto técnico de no tocar lo que ya está en su sitio. La humildad de reconocer cuándo no hay nada que mejorar. Un gesto difícil, pero muchas veces necesario.

Gracias por leerme, por dejarme un me gusta, un comentario, una crítica, o incluso por compartirlo haciendo un restack. Siempre son bienvenidos.

En 2006, en la cueva de Sibudu (Sudáfrica), un equipo arqueológico halló una diminuta punta de hueso datada en unos 61.000 años, que algunos investigadores interpretaron como una posible aguja primitiva. Aunque carece de un ojo perforado, su forma alargada y afilada sugiere que pudo haber servido para perforar pieles o fibras vegetales, facilitando la confección de vestimentas o refugios. Este hallazgo, aún debatido, amplía la cronología del uso de herramientas óseas especializadas en África y apunta a una sofisticación tecnológica y simbólica de los humanos anatómicamente modernos mucho más temprana de lo que se pensaba.

La rueda es uno de los inventos que ejemplificaron la superioridad euroasiática frente a la americana: mientras en Eurasia la rueda facilitó el transporte, la guerra y la agricultura, en las civilizaciones precolombinas apenas se empleaba más que en juguetes ceremoniales. La ausencia de animales de tiro y la orografía accidentada hicieron que su aplicación práctica en grandes cargas fuera limitada, lo que a la larga contribuyó a la superioridad tecnológica y bélica europea.

Con el tiempo, su fabricación incorporó aceros más resistentes, mangos ergonómicos (incluidos los de los zurdos) y diseños especializados: tijeras de sastre con hojas largas y pesadas para cortes limpios en tela; tijeras de peluquería con filos finos y precisos; tijeras de podar con hojas curvas y robustas; o las quirúrgicas, esterilizables y extremadamente precisas. A pesar de estas variaciones funcionales, la combinación esencial de palanca y cuña se ha mantenido inalterada durante dos milenios.

Brian Arthur así lo describe en The Nature of Technology, en el contexto de la economía de la innovación.

Desde la permanencia del complejo y caótico sistema no decimal típicamente anglosajón - pulgadas, yardas, millas, galones, onzas, libras, cuartos - hasta la curiosa historia de las cintas de vídeo en las que triunfó el formato VHS frente a Beta.

Muy interesante lo esencial de lo diseñado. Muy cercano al ingenio del posterior "hacking", y tan enfrentado, en el ámbito ya de la producción, a la obsolescencia programada. Gracias.

Antes de empezar a leer he intentado adivinar cuáles serían esos objetos perfectos, y sólo se me ha ocurrido la rueda. Y quizás el libro, que pareció amenazado por el electrónico, pero me da la impresión de que el viejo papel ha vuelto a reclamar su sitio. En cambio no he pensado en ninguno de esos objetos, que uso diariamente, y que efectivamente son perfectos, agujas, tijeras, cucharas... De hecho, muchos de ellos los he heredado de mi abuela y funcionan mejor que los que yo había comprado nuevos, como las tijeras.