La fundante y vieja red ilustrada

Topologías de una república conectada

Mucho antes de que los protocolos de telecomunicaciones, los cables submarinos y las interconexiones satelitales tejieran sus telarañas, existió una red sin electricidad ni fibra óptica que las hizo a todas posibles. Cruzaba océanos por velas y fronteras por mulas y carromatos. Fue anterior al telégrafo y al código Morse, anterior al rugido de la imprenta industrial. Antes de que Europa soñara con las ondas o incluso con el vapor, la pluma anudó sobre el papel manuscrito y sellado con lacre una red que unió mentes separadas por miles de kilómetros.

Aquella red fue construida hace siglos con tinta y paciencia, tejida por manos que escribían cartas de noche a la luz de un candil. Y permitió que, más adelante, surgieran las demás. Porque si el mundo pudo imaginar que era posible una conexión entre Londres y Nueva York por el fondo del mar, que transmitiéramos información hasta la luna, o que Internet emergiera a escala planetaria fue porque antes fue real —aunque más lenta, más frágil y acaso más humana— una conexión en papel entre Uppsala y Lisboa, entre Königsberg y Cádiz, entre Pekín y Hannover.

Entre 1650 y 1800, mientras Europa se sacudía guerras religiosas, absolutismos y mercantilismos improductivos, una red informal de pensadores, científicos y literatos construía algo insólito: una república sin ejército, sin territorio, sin soberano. Solo tenía ciudadanos, y se reconocían por el gesto de levantar la pluma y atenazar con su razón y su comprobación sus argumentos. Esta red se dio en llamar la República de las Letras. Conectaba a miles de autores de cartas científicas y filosóficas, y tenía un protocolo universal: la experimentación, y no la autoridad, debía ser la base del conocimiento factual. La red no solo difundió este ideal, sino también sus frutos: observaciones biológicas, geológicas y astronómicas, reflexiones filosóficas, llamamientos políticos en defensa del derecho, hallazgos matemáticos, físicos y químicos e ingenios sobre artilugios y la promesa del progreso anudada al conocimiento se expandieron por múltiples geografías.

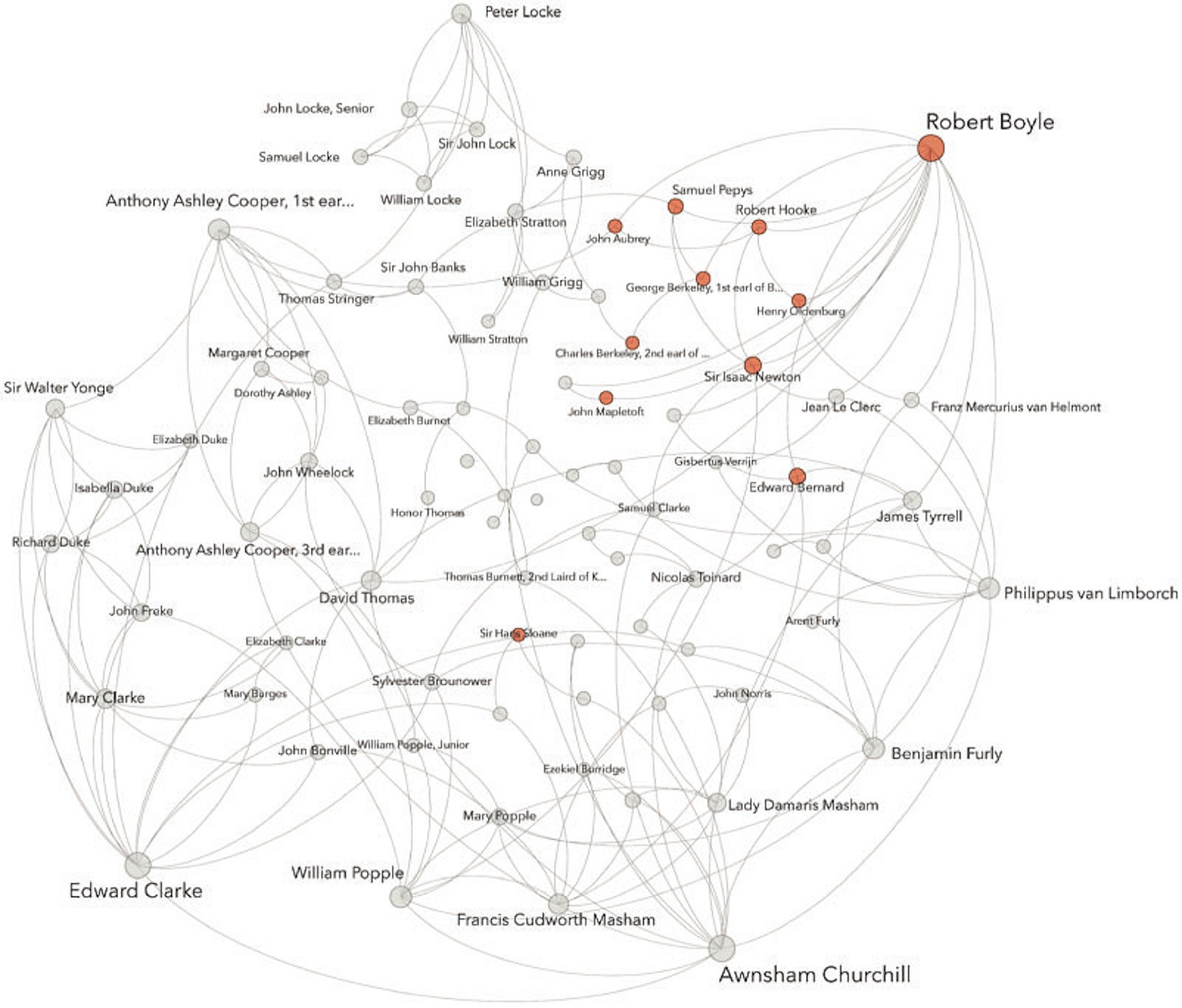

Hoy asistimos a intentos como los de la universidad de Stanford por sondear aquella red, por mapear aquella república, como seguro gusta mi amigo Miguel García Álvarez. Suele abundar el símil que la toma por la Internet de la Ilustración. Porque cumplía muchas de sus funciones: conectaba saberes, generaba debates, difundía descubrimientos, permitía crear comunidad entre pares que nunca se vieron las caras. ¿La clave? El papel. El correo. La imprenta. Pero sin duda el latín, esa vieja lengua franca que permitía a un holandés entender la publicación de un florentino o a una física de Prusia leer a un astrónomo francés sin necesidad de traductor. Su impacto en la revolución industrial sería determinante.

La economía del conocimiento

El historiador económico Joel Mokyr ha sido uno de los autores que más ha insistido en que esta red fue algo más que un fenómeno cultural. Fue la infraestructura intangible que permitió el desarrollo de la “economía ilustrada”, la antesala de la Revolución Industrial. En su obra The Enlightened Economy1, Mokyr sostiene que esta república de eruditos fue posible gracias a un equilibrio peculiar: la fragmentación política de Europa —producto de su geografía quebrada y su historia convulsa— impedía que ningún poder central pudiera controlar el pensamiento. Pero al mismo tiempo, esa diversidad coexistía con una comunidad intelectual lo bastante cohesionada para compartir ideas. El resultado fue un ecosistema competitivo de innovación. Europa fue construyendo un mercado de las ideas con muchas ciudades-estado compitiendo, pero una sola audiencia supranacional: la comunidad científica que escribía en latín, debatía en salones y se carteaba desde Nápoles hasta Edimburgo.

Según Mokyr, el milagro europeo no fue simplemente tecnológico o económico, sino epistémico: consistió en organizar la producción y difusión del conocimiento de manera más eficiente que ninguna otra civilización anterior. En A Culture of Growth2, argumenta que el verdadero motor del progreso fue el surgimiento de una cultura de investigación y crítica sostenida por una comunidad de intelectuales dispersos, pero conectados.

Europa emergió como un sistema competitivo de patrocinio del conocimiento. Su fragmentación política impedía la censura centralizada. Si una idea era perseguida en Florencia, podía encontrar refugio en Ámsterdam o Londres. Y esta fragmentación coexistió con una unidad cultural: el latín, la imprenta y la República de las Letras. Y su emergencia fue posible porque en Europa convergió una particular formar de abrirse al mundo.

La apertura de los imperios globales

La República de las letras suele asociarse al mundo de la Europa noroccidental, más fuertemente alfabetizada y donde primero arraigó la Revolución Industrial. Pero para que esto pudiera producirse, la red comenzó a tejerse mucho antes, gracias a los descubrimientos y las iniciativas de distintas potencias europeas por expandir los límites del conocimiento sobre el mundo, a diferencia de la cerrazón china, como de forma pionera emprendieron portugueses y españoles. El Imperio español, a menudo olvidado en la narrativa estándar de la ciencia moderna, fue estableciendo imprescindibles cimientos en la construcción de esa red, documentando el mundo e interconectando sus rincones. No se trataba sólo de conquista, evangelización y extracción sino también de clasificación, medición y comprensión.

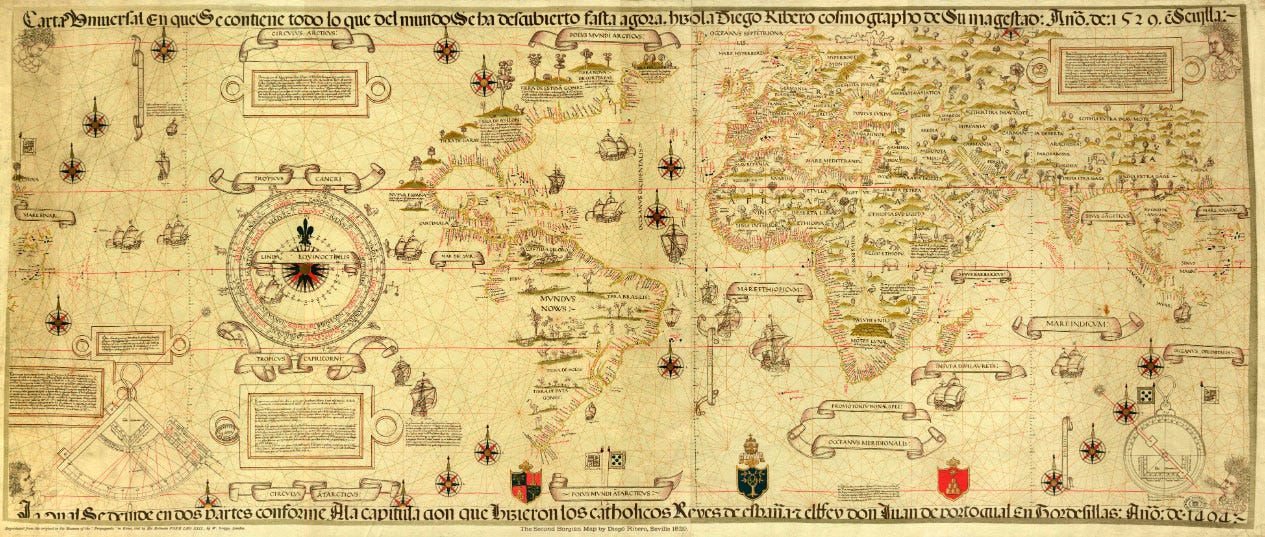

Desde finales del siglo XV y durante varios siglos, monjes, médicos, navegantes, cronistas, caciques, e incluso esclavos alfabetizados fueron tejiendo una gigantesca red de recolección y envío de información. Probablemente uno de los primeros y más paradigmáticos ejemplos fue el establecimiento del Padrón Real, una de las iniciativas más ambiciosas del saber cartográfico. Se trataba de un mapa maestro secreto que recogía las mejores informaciones náuticas de los pilotos y exploradores de la Corona. A través de sucesivas recopilaciones, revisiones y copias impresas cuidadosamente controladas, España construyó un archivo vivo del mundo en expansión. Porque lo más valioso que los descubridores trajeron al comienzo no fue oro ni plata, sino información.

Una creciente arquitectura de investigación fue emergiendo a partir de la red de universidades que los españoles fueron fundando en América. Nacidas para formar élites leales y eclesiásticas y cohesionar al imperio, terminaron siendo nodos de saber autónomo y, en algunos casos, semilleros de pensamiento emancipador3. Destacó, por ejemplo, el caso emblemático del Colegio de San Nicolás en Michoacán, fundado en 1540 con el objetivo de formar sacerdotes, pero también como institución de formación humanista e indígena. Vasco de Quiroga, influido por el pensamiento de Tomás Moro y su Utopía, tenía una visión integradora y reformista, y el colegio reflejaba su ideal de una sociedad ordenada, instruida y moral. Así, se convirtió en un importante centro de saber astronómico y matemático. Sus catálogos y observaciones sirvieron para formar a generaciones de científicos novohispanos, y sus datos circulaban por correspondencia con otros colegios y misiones jesuíticas del Imperio, participando de debates globales sobre los cielos.

Progresivamente, y especialmente entrando en el período ilustrado, la Monarquía Hispánica financió expediciones científicas, catálogos botánicos, mapas astronómicos y estudios etnográficos. La expedición botánica de José Celestino Mutis en el Virreinato de la Nueva Granada, iniciada en 1783, duró más de tres décadas y fue una auténtica empresa científica. Produjo miles de láminas, descripciones, clasificaciones y estudios que forjaron una escuela científica criolla que combinaba la taxonomía linneana con saberes indígenas y métodos de observación rigurosos.

El Real Gabinete de Historia Natural en Madrid, fundado en 1771, fue probablemente uno de los principales nodos metropolitanos que conectaba todas estas subredes de recolección. Reunió especímenes minerales, botánicos, animales y culturales provenientes de América, Asia y África. No solo era un museo, sino un centro de clasificación, experimentación y prestigio político-científico. Su intercambio con otras instituciones de toda Europa fue constante, como la Royal Society del Reino Unido, el Gabinete Imperial de Viena o el Gabinete de Curiosidades del rey de Dinamarca.

En su alimento se emprendieron importantes expediciones de colaboración internacional. Por ejemplo, las observaciones geodésicas de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la misión conjunta hispano-francesa en el actual Ecuador (1735–1745) permitieron comprobar el achatamiento de la Tierra en los polos, confirmando las teorías newtonianas frente a las cartesianas4. Los informes de esta expedición fueron traducidos, publicados y discutidos en las principales academias europeas, insertando a los sabios españoles en la República de las Letras.

Y no podríamos dejar de citar, en este sucinto recorrido por la contribución española a la red de conocimiento emergente en la Ilustración a la singular expedición española que interconectó y difundió conocimiento y praxis: La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, liderada por Francisco Javier Balmis entre 1803 y 1806, recorrió América, Filipinas y China (Macao) inoculando la vacuna de la viruela en diversas poblaciones mediante el método de conservación en brazos de niños expósitos. Fue una de las primeras campañas de salud pública global, y se apoyó en redes virreinales, registros eclesiásticos y rutas comerciales imperiales para alcanzar sus objetivos salvando cientos de miles de vidas.

De modo que puede decirse que la República de las Letras comenzó a enhebrarse sobre el conocimiento que brindaron las rutas de los imperios europeos, con el emblemático caso de la Monarquía hispánica y también de la portuguesa5. Tras ellos acudirían holandeses, franceses, ingleses,… El correo marítimo y los canales administrativos del poder sirvieron —aunque no fuera su intención— como nodos de una red cognitiva transatlántica. Esta dualidad entre imperio y ciencia, subrayada por autores como Antonio Lafuente o Jorge Cañizares-Esguerra6, permite revisar el relato de la ciencia moderna. No se trató sólo de París, Londres o Leiden. La Ilustración tuvo también sabor a canela, tinta indígena y polvo de caminos hispanos. Y pueden trazarse sus rastros como en este mapa de la Universidad de Stanford:

Muchos de estos sabios se carteaban con sus colegas europeos: Mutis con Linneo, Ulloa con académicos franceses, y los jesuitas de Paraguay con científicos alemanes. En algunos casos, sus descubrimientos fueron leídos y citados en los mismos círculos que recibían las cartas de Rousseau o Diderot. Y la correspondencia epistolar de algunos de estos personajes ha servido para trazar los nodos y topologías de la emergente red. Veamos a tres enormes referentes: Leibniz, Voltaire y Franklin.

Leibniz, los jesuitas y la sinología ilustrada

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), uno de los filósofos y científicos más universales de su tiempo, encarnó como pocos el espíritu de la República de las Letras. Desde Hannover, se carteó con más de 600 personas. Su red epistolar, cuidadosamente sistematizada, fue una de las más extensas de su tiempo. Sus cartas circularon entre más de una docena de lenguas y alcanzaron ciudades como París, Ámsterdam, San Petersburgo, Viena, Londres, Estocolmo, Roma y Venecia. Sus interlocutores incluían desde matemáticos como Jakob Bernoulli hasta diplomáticos, teólogos protestantes, académicos jesuitas y sabios de la corte de los zares. Utilizaba estas cartas no solo para difundir sus teorías filosóficas y matemáticas, sino también para construir consensos, resolver disputas científicas y promover alianzas intelectuales entre comunidades distantes. Su correspondencia constituye un archivo vivo de la circulación del conocimiento en la Europa moderna y una demostración palpable de que la ciencia ilustrada fue una empresa colectiva, plural y multilingüe.

Entre todas ellas, cabe destacar las cartas que se intercambió con los misioneros jesuitas que se hallaban más allá de las fronteras europeas. En concreto, las que dirigió y recibió de China carteándose con los jesuitas Claudio Filippo Grimaldi, Joachim Bouvet y Jean-François Gerbillon. Estos jesuitas7, miembros de la misión francesa en la corte del emperador Kangxi, eran matemáticos, astrónomos y lingüistas. A través de sus cartas Leibniz veía en China una civilización avanzada que podía enriquecer el saber europeo. En Novissima Sinica (1697), celebraba los logros del confucianismo y el alto nivel moral y técnico del Imperio del Centro.

Quizá lo que más fascinó a Leibniz fue el I Ching, el antiguo sistema de hexagramas chino, que Bouvet le describió como una estructura lógica. Leibniz lo interpretó como una forma primitiva de sistema binario, análoga a su propio cálculo, que bien analizó en en su Explicatio de Arte Combinatoria.

Todas estas cartas alimentaron debates sobre religión natural, moral universal y epistemología comparada. Leibniz creía que las diferencias entre culturas no eran barreras, sino variaciones de un mismo proyecto racional. La República de las Letras unía a Confucio y Descartes en una misma conversación por carta.

Voltaire, vórtice agitador para iluminar la red epistolar

Uno de los pensadores más prolíficos de la Ilustración ha servido como referente para explorar el tejido de la red que constituyó la República de las Letras. Voltaire (François-Marie Arouet, 1694–1778) fue, además de filósofo y polemista incansable, un corresponsal hiperactivo: se estima que escribió y recibió más de 15.000 cartas a lo largo de su vida. Su red epistolar cubría casi toda Europa, desde Escandinavia hasta Italia, desde los Países Bajos hasta Rusia, con nodos clave en Ginebra, París, Berlín, Viena y Londres. Voltaire escribió a reyes y a criados, a matemáticos y a actrices, a enciclopedistas y a comerciantes. Entre sus interlocutores estaban Federico II de Prusia, Catalina la Grande, D’Alembert, Rousseau, Madame du Deffand y Condorcet. Pero no solo mantenía correspondencia con figuras ilustres: también escribía a editores, impresores, abogados, diplomáticos, exiliados y hasta enemigos confesos. A menudo redactaba varias cartas al día, y organizaba su correspondencia como un archivo estratégico de alianzas, debates y difusión.

Esta malla de vínculos permitió que muchas de sus ideas viajaran más rápido que sus libros, sorteando la censura o anticipando campañas públicas. La carta fue para él una forma de pensamiento en movimiento: una chispa que encendía otras mentes a distancia. Su correspondencia no era sólo expresión personal, sino un auténtico instrumento político, filosófico y editorial. En ellas debatía sobre religión, ciencia, economía, derecho, libertad de expresión y avances técnicos. Muchas de estas misivas eran copias circulantes que pasaban de mano en mano, amplificando su influencia como panfletos discretos.

Desde el rincón suizo de Ferney en el que residió durante años, Voltaire combinaba la reclusión con el activismo epistolar: intervenía en juicios (como el del protestante Calas8), difundía argumentos contra la intolerancia religiosa, y ofrecía consejos diplomáticos a monarcas ilustrados. Su correspondencia fue clave para su campaña contra el fanatismo y en favor de los derechos civiles. A diferencia de otros autores que escribían en el registro elevado del tratado filosófico, Voltaire hizo de la carta un género brillante, irónico, veloz. Sus cartas están llenas de inteligencia práctica, sentido del humor ácido y estilo. En ese arte de la brevedad afilada se anticipa incluso al tono de muchas de nuestras comunicaciones digitales actuales. Y su grafo ha podido bosquejarse para iluminar buena parte de la red republicana de las letras:

Franklin, impresor de ideas y arquitecto epistolar de una revolución

Benjamin Franklin fue un nodo notable de esta red al otro lado del Atlántico. Nacido en Boston y formado en la dura escuela del taller tipográfico, fue impresor, científico, diplomático y corresponsal inagotable. Franklin entendió pronto que el papel no era solo un soporte, sino un arma política. Su vida fue una sinfonía de tinta, plomo y pensamiento: fundó periódicos, escribió panfletos, imprimió almanaques, y se carteó con reyes, sabios, comerciantes y revolucionarios. Como tipógrafo, tenía las manos manchadas de tinta; como intelectual, empuñaba la pluma como otros empuñaban la espada.

Su correspondencia es vasta y transversal: desde Londres hasta Filadelfia, desde París hasta Boston, desde Edimburgo hasta Madrid. Entre sus interlocutores se cuentan Voltaire, David Hume, Joseph Priestley, Jean-Baptiste Le Roy, Thomas Jefferson, John Adams y muchos más. En sus cartas discutía sobre electricidad, organización social, imprenta libre, fiscalidad justa, comercio atlántico, moral pública y educación. A menudo escribía con humor, con precisión, con una lucidez que convertía el diálogo en una forma de reforma.

Desde su célebre imprenta en Filadelfia —y más tarde desde sus misiones diplomáticas en Londres y París— Franklin tejió una red de alianzas intelectuales y políticas que contribuyó decisivamente al nacimiento de los Estados Unidos. Su correspondencia con pensadores europeos ayudó a legitimar la causa independentista como una expresión de los ideales ilustrados. Y sus panfletos, especialmente Poor Richard’s Almanack, circularon ampliamente como forma de educación moral y económica de las clases populares. La palabra impresa fue, para Franklin, un acto de ciudadanía.

Fue también pionero en comprender el poder de la red epistolar como infraestructura política. Cuando dirigía el sistema de correos del Congreso Continental, no solo garantizaba la logística de las comunicaciones: diseñaba, sin saberlo, la columna vertebral de una nueva república. Las cartas eran para él una forma de invención institucional. Por eso, en sus misivas, puede leerse el germen no solo de una nación, sino de una visión ilustrada del mundo, tejida en papel.

La república que aún respira

Hoy, cuando el saber parece disperso entre algoritmos, hashtags y microcontenidos, resulta tentador mirar a aquella República de las Letras como una utopía perdida. Pero no era un paraíso sin fisuras: era elitista, eurocéntrica, machista, y estaba apoyada en una estructura imperial extractiva. Además, más que una red, la República de las Letras fue más bien un mosaico de archipiélagos titubeantes, en ocasiones semi aislados. Y sin embargo, funcionó como un laboratorio estimulante de una modernidad que aún nos estructura. Fue, si se quiere, la beta de nuestra sociedad científica, de nuestra sociedad del conocimiento.

En una época de vigilancia digital, cámaras inteligentes y guerras de datos, recordar que hubo un tiempo en que las ideas cabalgaban sobre papel y sobrevivían a los tiranos, puede ser no solo nostálgico, sino profundamente inspirador. Los orígenes de Internet - ahora mirados también con cierta nostalgia - resucitaron la idea de una interconexión entre pares - peer to peer - y supieron beneficiarse pronto del efecto red emulando en cierto sentido aquellas estructuras que se forjaron hace siglos. La agilidad descentralizada pronto se vio ensombrecida por el control del tráfico, la falta de neutralidad de la red y la optimización de los algoritmos al servicio de la economía de la atención cuyo control reside en escasísimas manos.

Sin embargo, mientras haya quien escriba — cartas, emails o newsletters— la República de las Letras seguirá respirando.

Gracias por leerme.

Mokyr, J. (2010). The Enlightened economy an economic history of Britain 1700-1850. Yale University Press.

Mokyr, J. (2016). A culture of growth: The origins of the modern economy. In A culture of growth. Princeton University Press.

Instituciones como la Universidad de Santo Tomás de Aquino (1538, Santo Domingo), la Universidad de México (1551), San Marcos en Lima (1551), Córdoba del Tucumán en Argentina (1613), Chuquisaca en Bolivia (1624) o San Carlos en Guatemala (1676) no solo replicaban el modelo escolástico peninsular, sino que también servían de enlace en una red atlántica de circulación de libros, profesores y cartas. Aunque muchas funcionaban bajo control eclesiástico, con el tiempo se vieron atravesadas por las ideas ilustradas, especialmente a través de bibliotecas, intercambios epistolares y figuras como los jesuitas. Así, lo que nació como instrumento de cohesión imperial se transformó en una infraestructura intelectual que, sin proponérselo, incubó las semillas de la crítica y la independencia.

El enfrentamiento entre las teorías de Descartes y Newton sobre la forma de la Tierra fue, en realidad, una disputa entre dos visiones del mundo. Descartes, defensor de un universo mecánico regido por vórtices de materia sutil, sostenía que la Tierra debía estar alargada en los polos, como un balón de rugby, modelada por el empuje de esos torbellinos. Newton, en cambio, propuso que la rotación terrestre y la gravedad —fuerza invisible pero universal— provocaban un ensanchamiento en el ecuador y un achatamiento en los polos, como una mandarina giratoria. Esta diferencia no era solo geométrica: representaba el paso de un cosmos de contactos y certezas racionales a uno de atracciones invisibles y validación empírica. La expedición geodésica a Quito, que midió un grado del meridiano, fue el experimento que resolvió el debate: la Tierra era newtoniana.

El Imperio portugués desarrolló una red científica menos visible que la española, pero activa y estratégica, centrada en la exploración de sus territorios en Brasil, África y Asia. Lisboa funcionó como nodo metropolitano que coordinaba expediciones de naturalistas, cartógrafos y botánicos, especialmente en el siglo XVIII bajo impulso de la Ilustración pombalina. Destacan las expediciones científicas en la Amazonía (como las de Alexandre Rodrigues Ferreira), la creación de gabinetes de historia natural en Lisboa y Goa, y el envío de colecciones biológicas y etnográficas a Europa. Además, Portugal fomentó intercambios con sabios franceses, británicos y alemanes, y permitió que sus científicos participaran en redes epistolares transimperiales.

Cañizares-Esguerra, J. (2006). Nature, empire, and nation: explorations of the history of science in the Iberian world. Stanford University Press.

Aunque menos prolífico, el fundador de la compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, escribió alrededor de 9.000 cartas, pero extendió su red intelectual mucho más allá que Leibniz o Voltaire. Loyola tenía amigos por correspondencia desde México hasta Macao, gracias a una red global de misioneros católicos y otros correligionarios afines.

En 1762, el comerciante protestante Jean Calas fue condenado y ejecutado en Toulouse, acusado injustamente de asesinar a su hijo para impedir su conversión al catolicismo. Indignado por el fanatismo y la arbitrariedad del juicio, Voltaire emprendió una intensa campaña de defensa pública mediante cartas, panfletos y su célebre Tratado sobre la tolerancia. Gracias a su presión, el caso fue reabierto y Calas exonerado póstumamente en 1765. Este episodio convirtió a Voltaire en símbolo de la lucha ilustrada contra la intolerancia religiosa y la injusticia judicial, y demostró el poder de la palabra escrita para intervenir en el mundo real.

Substack funciona (algunos días) como mi pequeñita República de las Letras, gracias a artículos como este.

A pesar de que, como acertadamente defiendes, España contribuyó a gestar el embrión de esa red de información, qué terriblemente poco densa es la malla de comunicación entre los grandes ilustrados y sus pares españoles.

Javier, gusto leer tu trabajo. Y las redes de información-conocimiento actuales... Seguro que estás en ello. Saludos