Tecnodependencia

Ambivalencias de un apagón

Prometeo robó el fuego a los dioses, y con él nos dimos calor, espantamos a las sombras y a los depredadores, enjuagamos y rompimos el sabor del alimento, extendimos las horas de luz tras caer el sol, y con ello ensanchamos a la tribu, a la compañía, al relato. Sin Prometeo, no hay cartas. No hay libros. No hay Substack.

Pero con Prometeo, el santo patrón de los filósofos que diría Marx, también iniciamos una carrera sin retorno. No habría vuelta atrás. Y lo constatamos bien pronto. Cuando dejamos de ser capaces de sobrevivir con una dieta limitada, con un frío insoportable, con una oscuridad enloquecedora. A la fuerza, el fuego de Prometeo nos empujó, haciendo que incluso aquellos grupos que habían fracasado intentando domar unas semillas en un cultivo, después de unas cuantas generaciones, fueran incapaces ya de regresar al forrajeo y a la caza para subsistir. Lo habían olvidado. Trabajosos campesinos, sedentarios a la fuerza, atados al arado y a la hoz. Tecnodependientes.

Ese punto de no retorno no fue decimonónico, tras la Revolución industrial, sino mucho más antiguo. Se remonta hasta lo mitológico. Hasta una frontera en la que el mítico Prometeo es indiscernible del homínido capaz de hacer brotar la chispa con sus pedernales. Y seguimos avanzando hasta hacer que esa chispa alumbrara nuestras calles y movilizase nuestros artilugios.

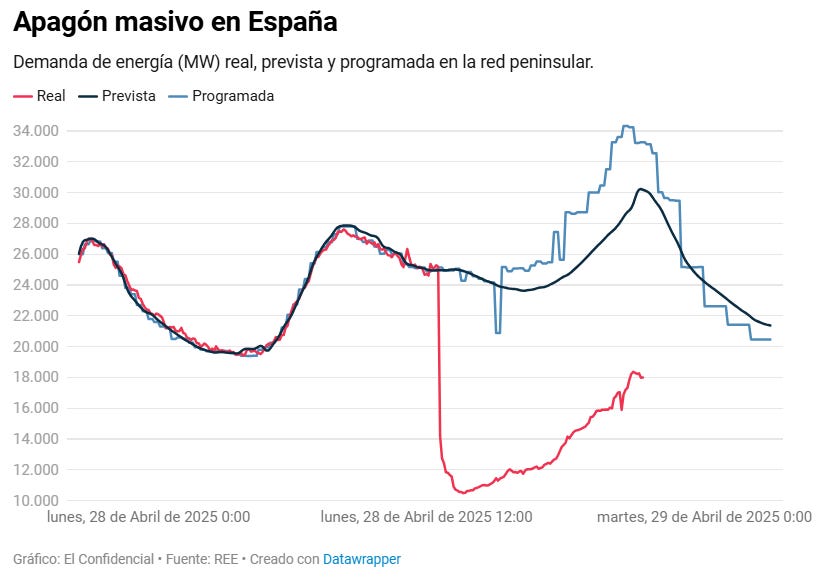

El apagón de hoy en toda España será todo lo anecdótico que pueda considerarse, junto a una nevada histórica colapsante como la de Filomena, o una pandemia mundial como la del COVID. Pero a poco que uno se detiene en casa y medita sobre el día, sin ruidos ni interrupciones, ve en esa oscuridad que va entrando en casa el proceso acelerado de tecnodependencia que nos abriga y nos malcría, que nos protege y nos estupidiza, que nos cuida y nos aísla, que nos potencia y nos empequeñece.

No peco de ludita. Esta ambivalencia no es simétrica. Vivimos más y mejor, en líneas generales, que nunca. El pensamiento apocalíptico puede hacer sus delicias con estos episodios, pero sigue perdiendo la apuesta histórica, aunque la velocidad incremental haga más verosímiles nuestras vulnerabilidades. Más evidente nuestra tecnodependencia.

Porque cabalgar a lomos de este corcel prometeico nos permite innovar también en los riesgos, jineteando cada vez a un mayor galope. Porque toda tecnología lleva su accidente. Le son consustanciales. No hay accidente aéreo sin vuelo, ni catástrofe nuclear sin energía atómica. Pero, ¿y cuando el accidente lo provoca la propia dependencia? ¿Qué se advierte cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies, como las creencias de Ortega, que vivimos sobre ellas, dándolas por supuesto?

Entonces la tecnodependencia muestra sus sombras. Como esa ausencia de luz, ausencia de Dios, con la que San Agustín concebía al mal. La imperfección del mundo era compatible con un Dios perfecto sólo cuando su mano protectora se ausentaba. En una civilización tecnológica, un halo invisible que damos por supuesto recubre nuestra cotidianidad aislándonos peligrosamente de la inclemencia que siempre acecha. Se muestra, como decía Ortega, ese sueño arriesgado en que vivimos creyendo que el automóvil y la aspirina no son cosas que hay que fabricar, sino cosas, como la piedra o la planta, que son dadas al hombre sin previo esfuerzo.

Entonces, cuando la tecnología de Prometeo se desvanece, cuando un apagón masivo se descuelga por la ladera de nuestro camino, de pronto afloran nuestras constantes y encarnadas dependencias diarias. No hay luz para subir en ascensor, para ver dentro del cuarto, para pagar sin efectivo, para seguir produciendo en la fábrica, para mantenernos comunicados a distancia, para saber qué hora es, para saber qué pasa.

La fragilidad de los grupos electrógenos y sistemas de alta disponibilidad en aeropuertos y hospitales más que tranquilizar revelan descarnadamente esta contraída vulnerabilidad. Esta tecnodependencia de la civilización.

Millones viven porque una vacuna se lo permitió, porque un pesticida aseguró su sustento, porque un transporte les da acceso a un medio de subsistencia. Sin la tecnología, el vecino en silla de ruedas a duras penas regresa a su casa, el enfermo con respiración asistida contiene el aliento por sus baterías, la embarazada con angustia apenas sale del ascensor, el cirujano casi no salva una vida.

La ambivalencia también nos ofrece una perspectiva inusitada, esa que muestra el óxido de nuestros engranajes, los roces del alma contra los pernos y las ruedas dentadas, las manos vírgenes que apenas saben ya forzar, hurgar, cargar. Esa tecnodependencia también nos habla de nuestro sedentarismo tecnológico, de no saber orientarnos en la ciudad sin navegador, de sentir incomodidad por comprometer la palabra cuando se acuerda o se queda a una hora en un lugar, sin la facilidad para enmendar o desdecirse a la distancia de un mensaje digital.

Un apagón revela las costuras incluso de aquellos recursos que teníamos acumulando polvo y a los que, queriendo hacer de la necesidad virtud, hemos querido acudir para nuestro entretenimiento y desconcierto. Por ejemplo, abriendo ese juego de mesa, con su tablero y sus fichas, cuyas instrucciones primeras invitan a usar una app y leer un código QR sólo para comenzar…

Pero las costuras no son solo cotidianas. Revelan que los cimientos de nuestra civilización humana, de nuestra convivencia pacífica y nuestro respeto al derecho, descansan también en esa tecnología. Cuando la luz se va, las calles son más inseguras, los asaltantes de comercios y garajes se sienten más impunes, y asoma ese lobo hobbesiano que también llevamos dentro. Cuando esa mano divina protectora levanta su tacto, desnuda nuestro envilecimiento natural, los egoísmos en las colas urgentes de supermercados desmantelados, bajo una fiebre apocalíptica de pilas y papel higiénico. La cooperativa y comercial civilización enseña, en sus pies de barro, el mismo barro del que estamos hechos, entregándonos a un caos circulatorio de vehículos y peatones, para quienes las vigentes normas viales más elementales parecen haber quedado suspendidas como el filamento de los semáforos.

La tecnodependencia, sin embargo, también aflora mostrando un lado amable y posible, que llena sorpresivamente las calles de gente, emergida del subsuelo de ciudad cuando el metro se interrumpe y porque en casa no hay pantalla candente a la que quedarse pegados como mosquitos; y la gente se reúne en las plazas, en los parques, y conversa en los portales y en las aceras.

En lugar de conectarse a Internet para desconectarse del mundo, parece por unas horas tener la ocasión para desconectarse de Internet y reconectarse con el mundo, con el vecino, con el parroquiano, presentando batalla por un instante a nuestra epidemia de soledad.

También halla ocasión de reconectarse con un instante de silencio, de conversación cara a cara, con un libro, con un bolígrafo y un cuaderno. Aquí estoy. Nos sorprenden gratamente con una llamada a voz en grito desde la calle, de alguien que como en los pueblos nos reclama, o nos asalta con un golpe delicado y ya olvidado sobre la puerta de casa, sin haber anunciado antes por ninguna vía posible, ni siquiera un timbre, que nos visitaba.

La tecnodependencia inhibe nuestra capacidad de respuesta y resiliencia, que de nuevo ha de desperezarse y salir a ofrecer su antifragilidad para asimilar inesperados cisnes negros. Para observarlos con arrojo y templanza. Para explicarle con la serenidad posible a una hija que pregunta que no hay precedentes, que papá no siempre tiene experiencia, que la incertidumbre siempre es inevitable y que, a pesar de todo, hay que estar razonablemente tranquilos. Precavidamente calmados.

La bolsa, seguramente, se desplome al menos un puñado, y las pérdidas económicas sean cuantiosas para muchos, derritiéndose los ingresos como nuestros congeladores, los de aquel bar que no puede cobrar, los de aquel supermercado lleno de tristes neveras repletas, los de la fábrica cuyo producto languidece, una vez interrumpida su cadena de producción continua y milimetrada, y que incluso perderá aún más cuando, al caer la noche, desvalijen unos pocos el almacén que fue incapaz de cerrar.

Pues ese lobo hobbesiano que nos anida bien sabe hacer uso, en cuanto se lo dan, de aquel anillo de Giges que la tecnodependencia de pronto habilita y del que ya nos hablara Platón: como ha hecho en nuestros días la popular capa de invisibilidad de Harry Potter, el anillo de Giges permitía actuar de forma invisible a quien lo portaba. Un fantástico experimento mental para evaluar nuestra catadura moral. Sin una sociedad punitiva con sus desvaríos y tecnológicamente capaz de detectarlos, la entropía aparece. El apagón que se lleva la luz brinda esa invisibilidad. Y en la penumbra observamos cómo nuestra moral resplandece o brilla por su ausencia, tanto para vandalizar, anillo de Giges en mano, como para repartir comida a los vecinos que no se valen por sí mismos, con una linterna generosa.

La vista no me da ya por esta tecnodependencia, ya que el sol de Prometeo nos abandona, la oscuridad va entrando en casa sin permiso y manuscribir como hace tanto que no hacía se torna tan difícil como placentero. Esperemos volver pronto para poder transcribir este texto del tirón en un cuaderno y compartir esta inspiración sobre las ambivalencias tecnológicas que un apagón nos ha alumbrado.

Gracias por leerme, fuera de mi rutina periódica. La singularidad invitaba a armar, libreta y bolígrafo en mano, unas palabras.

La luz restaurada hizo la transcripción posible.

¡Qué maravilla Javier! Hoy era el día para el lugar común, la acusación un tanto mezquina y sesgada, las bromas chuscas (o sea las mías).

Y tú nos sales con una reflexión profunda sobre lo qué es hoy el hombre: un ser construido sobre profundas capas biológicas a las que hemos añadido otra tecnológica, tan profunda que ya no sabríamos separarlas. De alguna manera, ya somos cyborgs.

Enhorabuena

Lo incluyo en el diario de Substack en español?