Epidemia de soledad

Tecnoagorafobia, sexo, mascotas y agentes

Decía Nietzsche que la valía de un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar. Ella nos asoma a ese abismo profundo que también mira en nuestro interior y nos estremece1. Solemos estar huérfanos de respuestas y nos angustia y nos atrae la espera. La soledad, en ocasiones, nos aterra, porque la vida, cuando se constata que va en serio, da miedo, vértigo. Sin embargo, en un mundo lleno de ruido - completaba Oscar Wilde - la soledad puede ser la canción más hermosa. Es fecunda para obtener ideas, para serenarse si es bien llevada. Sirve para extraer el jugo de la existencia y para convertirse en el taller del genio, como le atribuyen haberla calificado a Newton. Una forma de cultivar la amistad verdadera, como hace poco meditaba Emi.

No obstante, hay un efecto ambiguo y embaucador al hablar de soledad. O al menos, lo hay en esa situación que se disfraza de soledad introspectiva y constructiva pero que en realidad se atiborra de estímulos sucedáneos de la socialización que nos distancian de los otros. Los ingleses matizan el concepto, por ejemplo, distinguiendo entre la loneliness y la solitude. Nosotros también podemos acudir al rico léxico castellano que no suele frecuentarse. Pues no es lo mismo el sosiego que el aislamiento, el recogimiento que el desamparo.

De una forma u otra, parece necesario afilar estos conceptos para asomarnos a ese fenómeno que hace unas semanas Iker Prieto Ramírez nos traía: la soledad parece estar creciendo para muchos millones de personas, ya sea de forma consciente e indeseada, ya sea de forma inadvertida. A pesar de estar más hiperconectados que nunca, vivimos para algunos en una creciente epidemia de soledad. Tanto, que así declaró la OMS hace un par de años este fenómeno como un preocupante problema de salud pública. Pero la soledad indeseada de nuestros ancianos más abandonados es sólo la cúspide del iceberg. Esta soledad hunde mucho más sus raíces. Y, paradójicamente, la tecnología que nos conecta es uno de los catalizadores principales de la desconexión.

El kilo de sal

Dice un proverbio antiguo que para labrar una amistad hace falta un kilo de sal. Eso equivale a muchas comidas sutilmente aderezadas cada una con una pizca de sal. Muchas horas en compañía, cara a cara, empezando por intercambiar trivialidades para ir profundizando en alegrías y preocupaciones, miserias y esperanzas.

Somos animales cívicos, ζῷον πολιτικὸν (zoon politikon) que decía Aristóteles, animales sociales que se han hecho humanos socializando. Fue el chismorreo, al decir de Dunbar, el que amplió nuestro círculo de cooperación: El lenguaje muy probablemente surgió de esta interconexión cotilla entre nuestras gargantas y nuestros oídos. Desde entonces, hemos socializado con fruición, compitiendo o cooperando. Pero siempre interaccionando en la plaza pública, para la siembra o la cosecha, la conquista o la defensa, la manifestación o la protesta. Sin embargo, en los últimos tiempos, estamos demostrando, en palabras de Haidt, que no estamos a la altura de esa reputación. Aunque nuestro ocio, particularmente en países mediterráneos y latinos, todavía sigue muy vinculado a los demás, nuestro tiempo de calidad en común ha ido menguando.

El progreso indudablemente nos ha acomodado, desincentivando incurrir en el coste del encuentro con otros. En ocasiones de forma obscena. Aunque fuera de EEUU las tendencias se filtran por el matiz cultural, conviene observarlas porque muchas veces anticipan lo que nos viene. Y este artículo es elocuente recopilando datos y tendencias: El porcentaje de comida a domicilio ha crecido enormemente, hasta dejar vacíos muchos restaurantes que, sin embargo, no dan abasto con los pedidos a domicilio2. Los cines cierran, y las plataformas como Netflix siguen creciendo. Las tiendas de barrio echan la persiana, mientras que aumenta la compra online. No es sólo el trabajo lo que hacemos en remoto. Es cada vez más la vida en remoto.

Existe molestia en desplazarnos físicamente, en exponernos a la fricción con otros, en tratar con extraños cara a cara. La tecnología solo ha mediado para facilitar una apetencia pujante, ofreciendo una sensación de anonimato y control que reduce la vulnerabilidad emocional. Su intermediación nos protege con un perfil artificial que fabricamos y controlamos, y eso nos intimida mucho menos que mostrarnos en la impredecible interacción natural. La tecnología ha ido facilitando ese distanciamiento que hace que la comunicación digital tienda con frecuencia a la superficialidad y sea emocionalmente menos vinculante. Las cajas de autoservicio en los supermercados no son solo una forma de ahorrar en gastos de personal. Muchos clientes prefieren pasar inadvertidos a contactar con otros humanos y exponerse a la incertidumbre de una interacción que no puedan apagar de un botonazo.

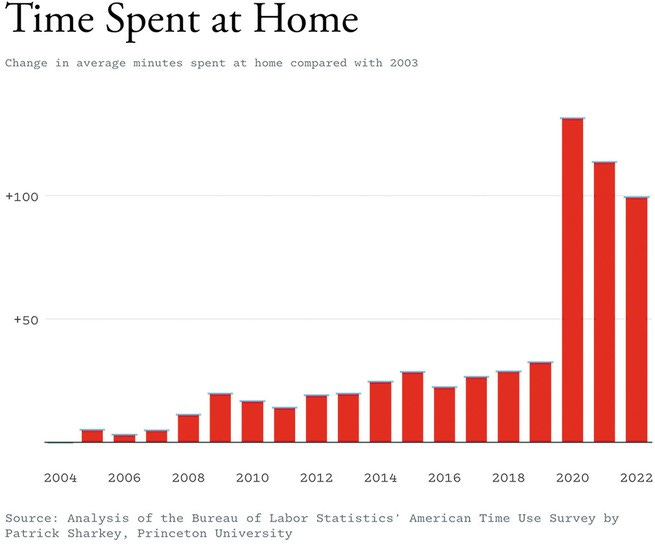

La pandemia fue ciertamente disruptiva. La experiencia de confinamiento aumentó o desató la sensibilidad a los riesgos y peajes exteriores. Pero la tendencia viene de antes y se ha acelerado: en los últimos veinte años el tiempo en casa ha aumentado sistemáticamente.

Sin embargo, las raíces que la tecnología últimamente ha destapado son más profundas. Desde hace décadas, la atomización social que ahora se refugia en casa es un hecho creciente. Para muchos, consecuencia natural de un sistema que agudiza el individualismo consumista. Ciertamente eso hace posible el crecimiento económico, pero al precio de inundarlo todo de un efecto disgregador. Como cuando las partículas de un líquido en ebullición se liberan para desplazarse caóticamente. Y la sal se precipita.

Decía Zygmunt Bauman que nuestra es la era de la modernidad líquida, esa en la que predomina el pensamiento débil del que hablaba Gianni Vattimo. Claro que hay polarización y extremismo en discursos cargados de renovadas certezas. Los algoritmos los han cultivado. Pero la mayoría moderada que debería responder colectivamente a esa sinrazón con mesura, prudencia y razonable armonía, se encuentra ausente, desarmada, dispersa. En buena medida porque la tecnología ha consolidado nuestras conexiones más cercanas y las más distantes, el círculo interior de la familia y los mejores amigos, y el círculo exterior de aquellos con quienes compartimos afinidades. Pero está causando estragos en el círculo intermedio, la gente del pueblo, del barrio, a la que dejamos de conocer. Si el primer círculo nos enseña a amar y el más lejano a ser coherentes y leales a ciertas tribus, el intermedio nos enseña a tolerarnos, y es esencial para la cohesión social. No es sorprendente que la erosión del pueblo haya coincidido con el surgimiento de un estilo grotesco de política.

Las grandes ideologías que movilizaron a los hombres en masa en el siglo XX han dejado de ser creíbles como fes incuestionables con sus destrozos. Pero pendularmente parecemos habernos movido en las últimas décadas hacia el supermercado de los valores, hacia el politeísmo moral que decía Weber que desmorona lo colectivo. Al relativismo subjetivo que confecciona la moral a su gusto. Ese bendito relativismo debiera inmunizarnos ante profetas y caudillos cargados de certezas, protegiendo nuestra pluralidad y nuestra convivencia en libertad. Pero también erosiona el nosotros y lo pone a merced del demagogo. Cada vez más, el menú se construye a la carta de cada uno. Y hay muchos sin sal.

Este movimiento individualizador es tremendamente favorable al sistema capitalista. Lo corroboraba el propio Bauman al decir que hoy no hay apenas una idea de felicidad que no acabe en una tienda. La fluidez y la flexibilidad de este consumo hedonista estimulan una economía fluidificada por una mentalidad de usar y tirar. Y, si líquidos son nuestros apegos a productos y servicios, líquidas acaban siendo nuestras relaciones. Cómodas. Ligeras. Interesadas. A corto plazo. Sin horizonte. Sin compromiso. Tal y como se pasa de pantalla, se cambia de operador móvil, o de empleo.

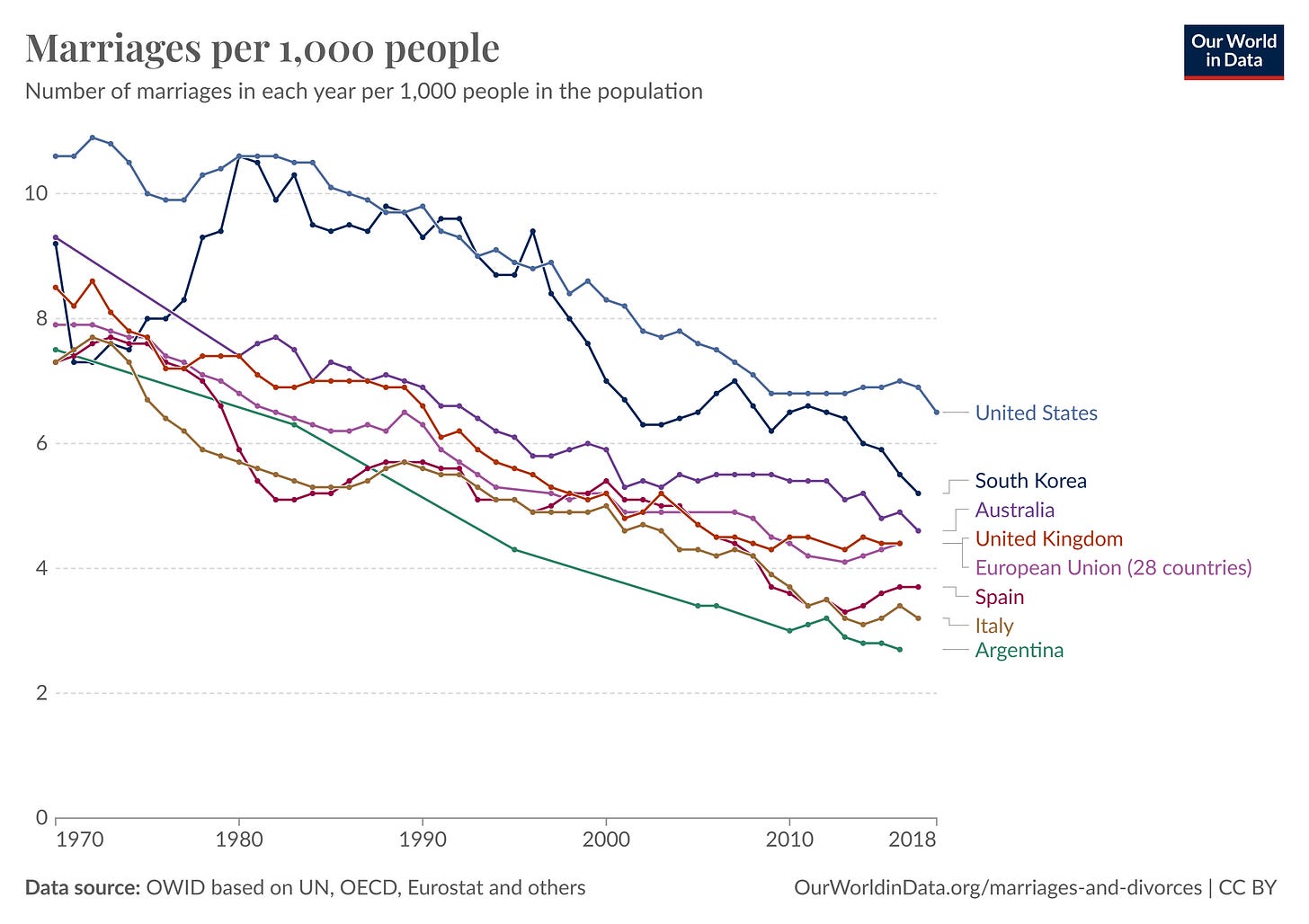

Ello estimula, a la larga, una soledad que, entre otras cosas, está contribuyendo a una posible extinción inadvertida. Las relaciones son más superficiales y efímeras. O directamente se desvanecen. Por supuesto, un problema complejo como el del invierno demográfico al que parecemos estar cada vez más abocados tiene múltiples causas. Cambio en los roles de género, problemas de acceso a la vivienda, precariedad laboral, emancipación tardía, aburguesamiento... Pero una de ellas, sin duda, es esta creciente soledad procurada, que hace que cada vez se formen menos parejas y matrimonios. Y que, incluso al margen de la estabilidad de las relaciones, el propio sexo esté declinando. Atomización y autosatisfacción en soledad.

Si el sistema disuelve la consciencia de las clases sociales, fragmenta los empleos, deshace los sindicatos, desmonta las asociaciones, y revienta los barrios,… si todo se atomiza y se disgrega, el individuo aislado resulta más manipulable, se mece a mayor merced de los golpes inflacionarios, de las campañas publicitarias y de la propaganda política y empresarial. Se descafeína el derecho de asociación para alinearlo sólo para el emprendimiento, bajo una pornografía del esfuerzo y el sufrimiento que alimente al sistema. La cerviz se inclina más favorablemente en soledad, el statu quo se cuestiona menos, y la paga extra corre más rauda a consumirse. Pero ya no lo hace en comprar sal. Tiende a empeñarse en un nuevo crédito para costear la escapada a algún destino de turismo masificado que, en el fondo, revela un ansia de desconexión que no nos podemos permitir. Quizá, mejor, quedarnos en casa.

Tecnoagorafobia

Sé de buena tinta que la gran ambición de las telecomunicaciones ha sido, precisamente, deshacer la distancia - tele - que naturalmente nos separa. Pero en ese afán, hemos logrado que salir al mundo exterior haya dejado de tener el aliciente que antes tenía (disfrutar del ocio, hacer planes, visitar lugares, conocer gente). Como si nos hubiéramos ido inoculando un virus de agorafobia, la sacralización de la propia madriguera la ha convertido en un santuario. Y lo ha hecho al calor de ver cómo se ensanchaban sus cuatro paredes y su techo. Aunque esos límites no se hayan movido un ápice, y encontrar vivienda sea un horror, particularmente en las ciudades de la vieja Europa, los dispositivos TIC han abierto nuevos espacios virtuales, y han desplazado el atractivo de salir a la calle. El tiempo que pasamos frente a una pantalla es incapaz de sostener lo contrario. Sofá, manta, pantalla.

Creo que no soy sospechoso de ser ningún ludita. Las TIC nos han brindado la posibilidad de compartir información y experiencias, conectar con personas terriblemente interesantes desde mil rincones del planeta, acumular conocimiento, aprender, innovar y divulgar, y entretenernos de forma creativa y enriquecedora. Pero cada vez observo más evidencias acerca de que las mismas tecnologías son un arma de doble filo que nos adentra cada vez más en la caverna.

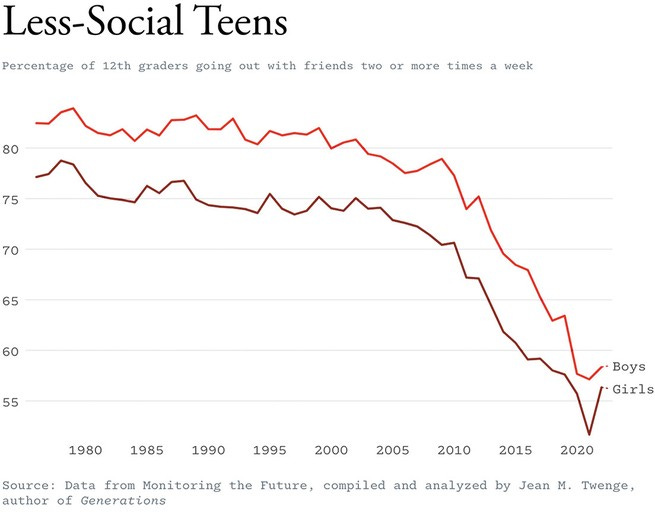

Siempre hemos vivido en nuestras cabezas. Pero parece que últimamente lo hacemos cada vez más. Por eso, un relato como el de la trilogía de Matrix resultó verosímil. Porque, en realidad, especialmente en el mundo más desarrollado, en el momento en el que nunca jamás tanta gente pisó a la vez este planeta, hoy en muchos países pasamos menos tiempo con otras personas que en cualquier otro período desde que se tienen registros. Y en eso destacan especialmente los más jóvenes, tecnológicamente más intensivos, y al mismo tiempo más vulnerables, que incluso en los últimos años han acelerado su aislamiento. Un hecho social tremendamente relevante en lo que llevamos de siglo XXI, clave para hablarnos del futuro.

Pero ¿no era la cooperación social nuestro signo distintivo? ¿No éramos el animal social por excelencia, que tenía grabado en su ADN después de decenas de milenios la necesidad de estar en contacto con otros? Durante mucho tiempo esta socialización nos mantuvo amalgamados en grupos razonablemente estáticos. La tribu, la pandilla, la parroquia, el barrio, el pueblo3. Todos compartían unas prácticas, unos símbolos, unas conversaciones. Habitábamos mundos imaginarios compartidos. Una cultura, en suma, que esculpíamos cara a cara. Todo un país podía hablar del programa de la televisión del día anterior cuando sólo había un canal y nos reencontrábamos en la plaza o en el bar. Pero ya con esa televisión o esa radio, la gente comenzó a dedicar cada vez más tiempo a quedarse en casa en lugar de salir. Hoy, apuntan los expertos, vemos siete horas de pantalla por cada hora que pasamos con alguien fuera de casa.

La tecnología nos brindó no sólo una mayor pluralidad de medios, sino que también fragmentó la comunicación, y ha ido arpando la cultura como un cristal para satisfacer nuestras demandas. En las redes sociales todavía hemos preservado el chismorreo en el núcleo comunicativo. Pero hemos comenzado, vertiginosamente, a ausentarnos de la interacción directa. En lugar de socializar, sobre todo, socializamos sobre la socialización de los demás. Aplaudimos, comentamos, opinamos. Somos eminentemente espectadores de un contenido generado por un escasísimo porcentaje de usuarios. Esa fragmentación nos ha mantenido en cámaras de eco que nos alistaban en corrientes de opinión cada vez más distantes. Unas corrientes que se erigían como olas tan elevadas como polarizada estuviese la discusión pública, arropándonos a la vez que nos captaban. Pero solidarizados en la indignación a distancia con desconocidos en gran medida anónimos, hemos desconectado del prójimo.

La tecnología ha seguido desnaturalizando relaciones. Habermas lo supo ver bien hace casi medio siglo al observar cómo la racionalidad comunicativa que nos conecta había sido reemplazada por la racionalidad instrumental: Aquella nos solidariza, esta todo lo exprime. La tecnología fue el disfraz perfecto para encubrir decisiones netamente ideológicas y políticas como meramente técnicas e inevitables4. Otro día habrá tiempo para hablar de ese mito de la neutralidad moral de la tecnología. El caso ahora es que esa tecnología que reducía la distancia, en realidad, parece haberla hecho crecer en cierto sentido: y se han ido enfriando las conversaciones, y las hemos ido sustituyendo por audios enlatados, mensajes de texto, acrónimos, emojis. Grupos de Whatsapp que sólo sirven para felicitar cumpleaños. Hasta llegar al aislamiento de los cascos, de las gafas, del silencio. Ese silencio en el que nuestras horas se escurren por el desagüe mientras pasamos el rato ante scrolls infinitos y maratones de series personalizadas a cada perfil individual.

Si la soledad ha crecido es, en buena medida, porque esta dieta nos ha brindado la capacidad de atravesar períodos cada vez más largos de tiempo solos sin que nuestros cuerpos y nuestras mentes reaccionen ante la falta de contacto social. Pasamos cada vez más tiempo solos porque no nos sentimos solos. Esa capacidad evolutiva de vivir en mundos imaginarios compartidos está cada vez más plegándose sobre sí misma, en una realidad interna a la que solo nosotros podemos acceder. Sólo esporádicamente brota en nosotros un malestar que evidencia esa soledad acumulada de forma abrupta e inexplicable. Pero como es costoso, emocional y económicamente hablando, sostener relaciones humanas enriquecedoras, familias incluso, los sustitutivos crecen por doquier. Basta observar el crecimiento de los animales de compañía. Hace años que en Madrid, donde vivo, hay más perros que bebés. La soledad a veces aprieta, pero no ahoga.

En gran medida la masiva proliferación de mascotas es un síntoma de esta soledad acomodada que busca sustitutivos asequibles y menos exigentes. Una mascota es más fiel, está más dispuesta y da menos guerra que un demandante ser humano desde la cuna hasta su emancipación. Y para paliar los súbitos ataques de soledad, nada mejor que sintetizar acompañamiento artificial. Nos asomamos ya a los inminentes agentes de IA que muy pronto acabarán superando el ciclo dopamínico para adentrarse y captar el ciclo de la oxitocina, la hormona que nos hermana5. Con ella, la tecnología podrá ir sofocando silenciosamente cualquier amenaza de sentirnos solos.

La ciencia ficción lo ha intuido reiteradamente. Como en aquel episodio de la serie Black Mirror en el que una chica cuyo novio fallece acaba contratando a una empresa que regenera primero en un agente virtual y después en un robot humanoide la personalidad y la apariencia física de su fallecido amor6. Esa ficción ya se está proyectando en la realidad: hace unos años Joshua Barbeau, un joven canadiense que había perdido a su prometida, creó años después a través de una plataforma de IA un chatbot con su personalidad específica, alimentándolo con mensajes antiguos y detalles sobre su vida. Una forma de procesar el duelo y consolarse. De sentirse menos solo.

Hasta ahora, la facilidad de la interacción digital tiene sus fisuras. Cuando las aplicaciones no ofrecen la suficiente flexibilidad y se atascan, requerimos a un interlocutor humano que nos saque del atolladero. Pero los inminentes agentes de IA van progresando en su capacidad para ser realmente comprensivos y flexibles, competentes, pacientes y siempre amables. Y con ellos es verosímil que aceleremos cavando en esta zanja de la soledad. Una profundización en el llamado efecto Eliza que, en lugar de atraparnos con la indignación, nos endulce aún más el aletargamiento dopamínico en soledad. Si los algoritmos en las plataformas de contenidos - que hace mucho dejaron de ser redes sociales - alimentaron esa dieta, hay tendencias crecientes para una inmersión en el metaverso acrecentada por contenidos y experiencias cada vez más personalizados. No es descabellado pensar que la realidad prosiga su camino de fragmentación hacia microcosmos cada vez más pequeños según el perfil de cada cual, sus gustos, sus aficiones, su consumo. Monitorizado y generado al minuto gracias a la tecnología.

Conociéndonos cada vez más a fondo, y depurando contenidos e interacciones cada vez más propios de cada cual, ¿quién necesita amigos imperfectos? Accediendo a nuestras preferencias, a nuestros centros de placer y nuestros deseos ocultos más íntimos, ¿quién se asomará al exterior para buscarlos? No sería extraño pensar que algunos harán que la IA sea capaz de explotar aún más nuestro apetito y la subjetividad de nuestros gustos, satisfaciéndolos sin necesidad de contar con otros. No vaya a ser que nos incomoden y puedan romper de forma impredecible y descontrolada esa explotación.

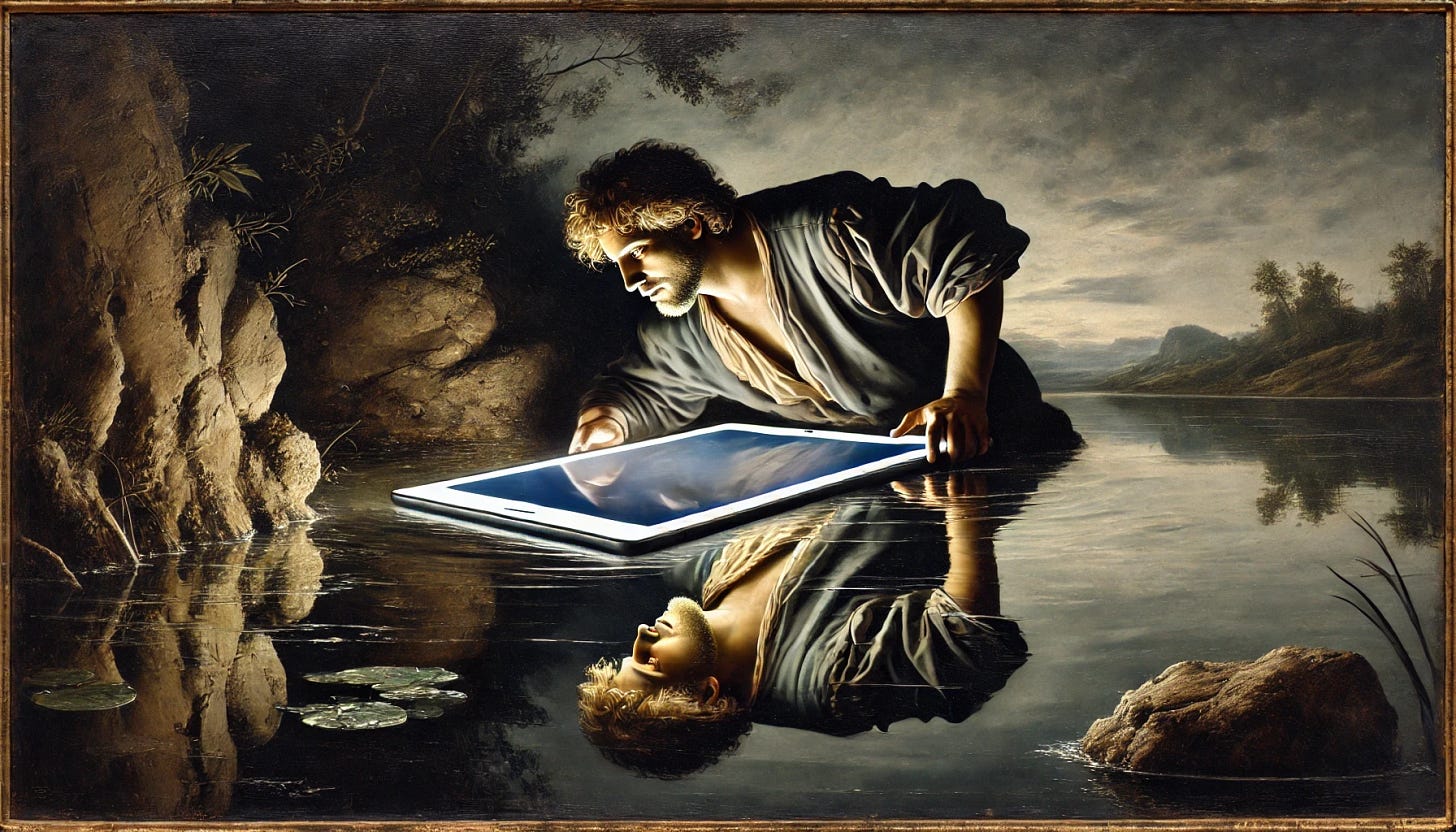

La premonición de la película Her (2013) que enamoraba a su protagonista de su sistema operativo, se hace cada vez más realidad. Otra vez la ciencia ficción. Millones de usuarios encuentran en ciertas plataformas basadas en agentes artificiales las mejores relaciones personales que han tenido nunca. No te engañan, no te critican, no tienen un mal día. Si resulta espeluznante pensar en tener una relación emocional con una tecnología, pensemos en los numerosos amigos y familiares que existen en nuestras vidas principalmente como palabras en una pantalla. ¿No es esa soledad autoimpuesta una sublimación de aquel narcisismo que comenzó publicando perfiles adornados y fotos con filtro en redes sociales? ¿No traerá la IA un reflejo de nosotros mismos que nos resulte tan sugerente que nos aísle aún más hasta anegarnos como le sucedió a Narciso en el mito?

Gracias por leerme.

Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. En Más allá del bien y del mal.

La proporción de adultos estadounidenses que cenan o beben algo con amigos una noche cualquiera ha disminuido más de un 30 por ciento en los últimos 20 años. Mientras que las cenas en solitario han aumentado un 29 por ciento tan sólo en los últimos dos años.

No quiero incurrir en un conservadurismo reaccionario rural: hay enormes virtudes en la urbanización, que ha liberado a muchos de las estrecheces y encorsetamientos de los prejuicios y malicias pueblerinas.

Me refiero al ensayo Ciencia y técnica como ideología de J. Habermas de 1968.

Esta hormona sustenta nuestros vínculos emocionales entre parejas, familias y amigos; sostiene nuestras conductas prosociales como la empatía, la confianza o el altruismo; preside procesos clave de la socialización como el parto, la lactancia o la regulación del estrés.

“Be Right Back", temporada 2, episodio 1.

He leído el texto varias veces. Me ha parecido enorme y que tiene mucha información concentrada y destila mucha humanidad. A veces me parece que la vida sea una preparación para que a la hora de la muerte, no lo hagamos solos. Quizás sea una de las cosas que más miedo nos da.

Es un excelente punto la distinción de términos en inglés, y es que por mucho que los británicos hayan creado un Ministerio de la Soledad, creo que nuestra realidad es poliédrica y estaamos solos por muchas razones. De hecho, yo le quise dar la vuelta al relato en mi post sobre el tema, y aún me da mucho qué pensar https://jeibros.substack.com/p/the-narrative-violation-about-the

Impresionante texto, muy propio de un alma consiliente como la tuya. Mi enhorabuena. Y, por favor, más sal.