Un viejo tecnosueño

Del mito, por la historia, hacia el futuro

Hefesto golpeaba incansablemente sobre el yunque de su fragua, moldeando el bronce con precisión. Había creado muchas maravillas para los dioses, pero su nueva obra era diferente. Las piezas eran descomunales, e iban saliendo al exterior, transportadas por dos mujeres de oro, unas ayudantes automatizadas creadas por su propia mano, dotadas de intelecto y destreza, que se movían con exactitud y gracia como las naves de los feacios, a la velocidad de su pensamiento1. Hefesto martilleaba con fuerza el bronce incandescente, rodeado por el rugido del fuego y el eco de su martillo, forjando la figura de un coloso brillante, dotado de fuerza, resistencia y un propósito singular: salvaguardar el lugar que había visto crecer a Zeus, el padre de los dioses: la isla de Creta.

Allí, en una cueva oculta en el monte Ida, Rea había protegido a Zeus de la voracidad de Cronos, su padre, que devoraba a sus hijos para evitar ser destronado. Con el tiempo, Zeus había acabado efectivamente derrocándole, estableciendo el orden olímpico. Ahora, Hefesto aseguraría que esta isla sagrada permaneciera invulnerable, creando un guardián sin igual. Sería una criatura de bronce, que recorrería la isla tres veces al día divisando invasores, lanzando rocas a los barcos y matando intrusos con un abrazo terrible después de haber vuelto incandescente su pecho. Este coloso sería invencible, irrigado desde el cuello hasta el tobillo por una única vena llena de icor, ese fluido divino que compartía con los dioses para participar de su inmortalidad. Después de llenarlo por el talón, selló el circuito con una esclusa. Y, golpeándolo como el famoso escultor para darle vida, Hefesto gritó su nombre, que sería recordado como el del primer autómata de todos los tiempos: ¡Talos!

Las pinceladas se detuvieron con esmero en el rostro de Hefesto. Los latinos habían adoptado al dios griego llamándolo Vulcano. Y así lo estaba perfilando Velázquez, que había viajado hasta Roma desde su Sevilla natal para inspirarse en las pinturas renacentistas y extraer lo mejor de su genio. En aquel cuadro, Hefesto lucía vigoroso pero desencajado. Su fortaleza física contrastaba, por un lado, con el brillo deslumbrante de la figura de Apolo; pero también con su propio rostro, estupefacto, casi de náusea. El pincel retrataba ese instante preciso en el que el mensajero revelaba al herrero la infidelidad de su querida Afrodita. Pero, aunque nadie lo supo nunca, aquel cuadro escondía otra consternación. La del creciente maridaje que en aquellas décadas del siglo XVII comenzaba a darse entre la artesanía práctica, representada por Vulcano, y el pensamiento científico-racional, encarnado por la figura de Apolo. Cada vez eran más los estupefactos ante la revolución silenciosa que se cernía sobre ellos en la que los filósofos de la naturaleza, como Galileo, estaban escudriñando los secretos del mundo, interpretándolos matemáticamente como mecanismos increíbles. Pero, por ello mismo, también reproducibles.

Suplir la fuerza humana hasta hacerla obsoleta era una empresa a la que los hombres llevaban siglos entregados. La aguja, el arado, la rueda. El torno del alfarero, las poleas, los molinos. En las llanuras castellanas recordaba Velázquez aquellos gigantes mecidos por el viento que buen trabajo ahorraban, a pesar del mucho que le habían dado a nuestro Quijote, narrado por un Cervantes que ya entonces se había hecho famoso en toda Europa de manos de la revolucionaria imprenta. Aquel Quijote, persuadido de su ideal caballeresco, había creído ver gigantes - acaso grandes Talos - donde en realidad había molinos. Pero su lúcida locura parecía hacerle entrever cierta oscuridad oculta tras de aquellos ingenios que tanto bien hacían. Y es que, como aquellos mecanismos, otros estaban emergiendo en aquellas fechas no sólo para suplir la fuerza humana sino también para mecanizar su cognición. A los pocos años de que Velázquez abandonara Roma, Blaise Pascal, un ingeniero de letras, muy pronto dedicaría su genio para tratar de automatizar el cálculo al que su padre se había visto obligado a entregarse como contable en una región francesa. El joven Pascal, con apenas veinte años, construía una de las primeras calculadoras mecánicas, la que fue llamada la Pascalina, siglos antes de que fuera domada la electricidad y que se desarrollase la electrónica. Los europeos veían estupefactos la incipiente aceleración de sus artilugios.

La idea de crear una inteligencia como la humana fue siempre un viejo sueño humano. La propia fe en un creador del universo podría haber emergido precisamente de nuestra capacidad creativa para la construcción de artefactos. Sintiéndonos creadores nos sentimos criaturas. Quizá hubo tecnología antes que religión. Pero el terror ante el artefacto no era menor que ante la naturaleza. El relato mitológico del colosal poder de Talos pronosticaba el peligro de que una creación humana amenazase con destruirnos, tal y como Jason y sus compañeros argonautas cataron, teniendo que enfrentarse a él, hasta que dieron con el punto débil de su talón, que destaparon para ver derrumbarse al gigante.

Sin embargo, el terror a la naturaleza era más que fundado y llevaba milenios grabándose en el ADN. Y en ella combatían. Durante la mayor parte de su existencia, los humanos vivieron ante la intemperie de la enfermedad y al borde de la inanición constante, en la oscuridad más completa. Prometeo, el titán de mirada astuta, sintió compasión de ellos, sumado a su natural recelo ante los dioses olímpicos a los que en su día había apoyado. Un día, observando desde las sombras cómo Hefesto trabajaba en su fragua, dejó que en sus pupilas brillara el resplandor del fuego, esa fuerza primordial que permitía a los dioses dominar el mundo. Para los mortales, sin embargo, ese poder permanecía prohibido. Zeus había decretado que los hombres debían vivir en la oscuridad, sumidos en la dependencia de los dioses. Pero Prometeo no podía aceptar aquella injusticia. Sabía que el fuego no era solo calor y luz; era la chispa del progreso, la herramienta que permitiría a los humanos construir, crear y soñar. Escapar de la trampa maltusiana, por fin. De su mano sería tiempo de que se produjera el despertar de la tecnología.

Con una audacia que rozaba lo suicida, Prometeo se escabulló en la noche hasta adentrarse en la fragua de Hefesto, después de haber pasado por los aposentos de Atenea para robar sus artes. En un acto desafiante, encendió una antorcha con las llamas sagradas y descendió a la tierra para entregarla a los hombres. Aquella ofrenda divina no solo trajo calor a las frías noches, sino que encendió la imaginación humana. Con el fuego, los mortales aprendieron a moldear metales, a erigir ciudades, a navegar los mares, a contemplar las estrellas. Y, especialmente, a transmitir este conocimiento haciéndolo perdurable. Pero Zeus, furioso por este acto de rebelión, ordenó un castigo ejemplar. Prometeo fue encadenado a una roca en las montañas del Cáucaso, donde cada día un águila desgarraba su hígado, solo para que este se regenerara durante la noche. Su tormento era eterno, un recordatorio de que desafiar a los dioses tenía un precio inimaginable.

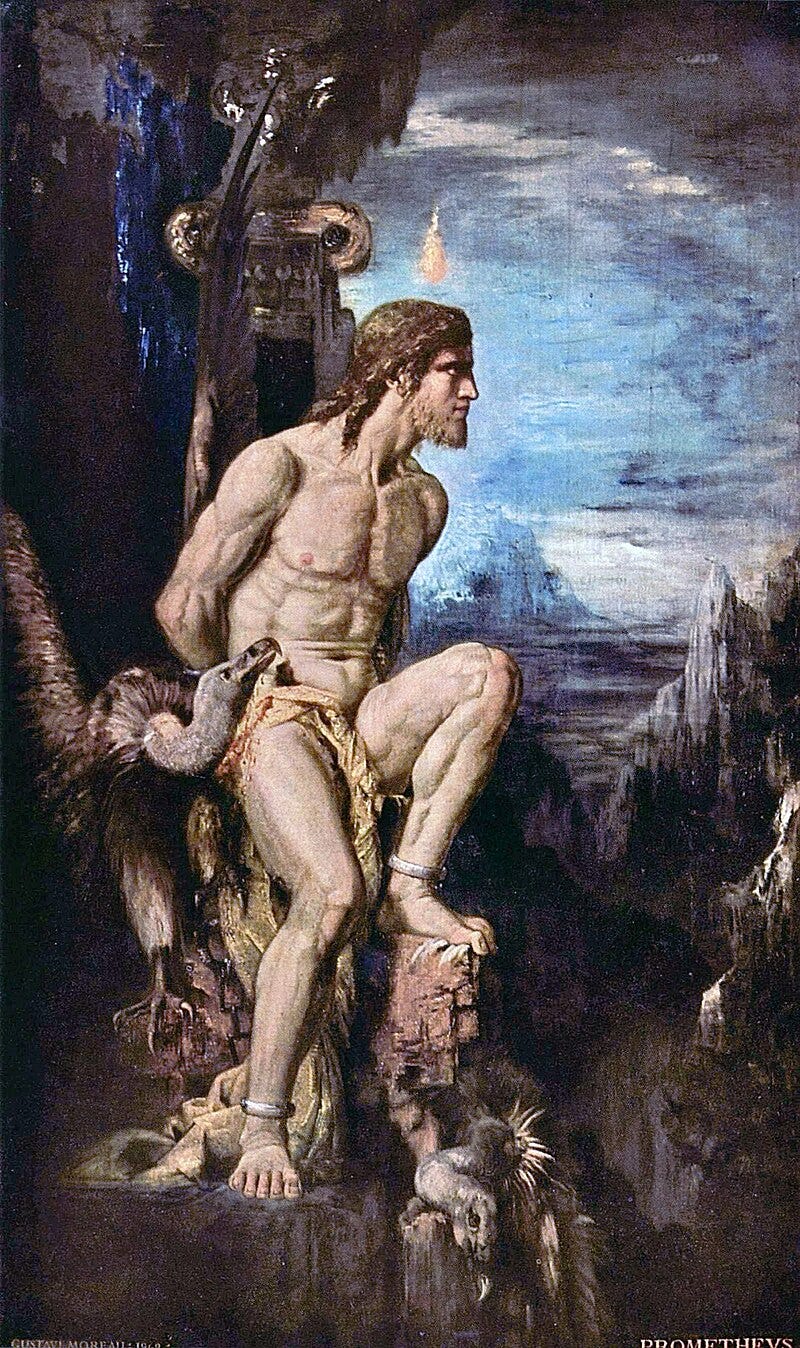

Ante todo, perfeccionar la mirada perdida era lo que más obsesionaba a Moreau. Con su pincel anticipaba en décadas el simbolismo que cierta corriente pictórica acabaría haciendo suya. Así había corregido reiteradamente aquella mirada de Prometeo, que se perdía en el horizonte, ignorando el águila que punzaba su vientre. Sobre su cabeza pendía una llamarada y se hallaba encadenado con dramatismo a la roca, aunque todavía levantaba una rodilla en un gesto desafiante. Esa mirada encarnaba el odio a los dioses que había hecho de Prometeo el primer santo patrón de los filósofos. Así lo había bautizado Marx unos pocos años antes de que Moreau lo pintase, en un acto de insubordinación material, tecnológico y político. Pero también esa mirada capturaba la capacidad para ver lo que estaba por venir. No otra cosa significa Prometeo sino el que ve el porvenir. La visión pronosticaba una liberación de sus cadenas - al menos de algunas.

Moreau pintaba a Prometeo en 1868 y la Revolución Industrial entraba en su segunda gran fase con la producción masiva de acero, la rápida expansión de los ferrocarriles y el telégrafo, los primeros atisbos de electrificación y la acelerada mecanización en la industria química. En esta nueva transformación industrial, las fábricas surgían como nuevos templos del progreso, y las máquinas enseñaban en sus entrañas el fuego prometeico que ahora dominaban los hombres. O al menos ciertos hombres, pues auspiciados por Marx muchos trabajadores luchaban por mejorar sus condiciones entre las trituradoras mecánicas y rugientes.

Pero los ecos de la primera revolución industrial todavía estaban siendo asimilados, inspirando nuevas innovaciones. El telar mecánico de Cartwright había sido perfeccionado por Jacquard con un mecanismo de tarjetas perforadas que servía para programar y controlar patrones complejos en los tejidos. Inspirado en aquellas, y en la calculadora de Pascal, Charles Babbage había imaginado y diseñado su máquina analítica, un dispositivo capaz de realizar cálculos matemáticos con precisión y rapidez mediante un sistema semejante de tarjetas. El mismo principio que automatizaba la confección del tejido podía aplicarse al pensamiento lógico y al cálculo. Babbage fallecía tres años después de que Moreau diese su última pincelada sobre Prometeo, sin que su máquina se construyera por completo. Aún faltarían algunas décadas para que las tarjetas perforadas, las válvulas de vacío, la teoría de la información y los semiconductores tomaran el relevo. Pero el camino que Prometeo vislumbraba en el cuadro de Moreau estaba claro. Aunque su mirada capturaba también la tensión de su propio destino anclado a aquella roca, porque el progreso siempre lleva consigo la sombra del castigo.

Zeus estaba molesto. Sentía debilidad por su hijo Heracles, y este había librado a Prometeo de su castigo. Probablemente, su mitad humana se solidarizó con la miseria a la que Prometeo estaba condenado. De un flechazo había matado al águila y con su fuerza sobrehumana había pulverizado las cadenas que retenían a Prometeo. Pero la desafiante hybris del titán, su ruptura de los límites, merecía todavía ser castigada. Y Zeus pensó en otro ardid para imponerle su némesis, su castigo. Y volvió a hablar con Hefesto para que engendrara la criatura más perfecta que el mundo hubiera conocido.

Después de ser dulcemente golpeada, la puerta de Epimeteo, el hermano de Prometeo, se abrió lentamente. Un bellísimo rostro iluminó su umbral. Era una mujer canónicamente bella, poderosamente atractiva. Zeus la acompañaba en su retaguardia y mientras Epimeteo quedaba absorto contemplándola, Zeus comenzó un cántico de alabanza a sus virtudes. Había surgido de la forja de Hefesto como el proyecto más perfecto de los dioses, y Zeus la traía como acto de reconciliación con la familia, para que fuera desposada por Epimeteo. Sus virtudes eran oro del Olimpo, pues cada uno de los dioses había aportado algún don distinto para moldear su alma y su apariencia: Afrodita infundió en ella un encanto sin igual, Atenea le enseñó las artes del hogar y la sabiduría práctica, y Hermes le regaló la elocuencia y la astucia. Al reunir todos los dones, fue llamada Pandora.

Las palabras de Prometeo advirtiendo a Epimeteo de que no aceptase ningún obsequio divino se desvanecieron ante semejante atracción. Su corazón latía con tal fuerza que no se percató del brillo enigmático de la caja que Pandora traía entre sus manos, un presente de Zeus, como el regalo a Troya, cargado de misterio. Al fin y al cabo Epimeteo significa, precisamente, el que piensa después. Así que aceptó recibirla y desposarla. Los primeros días transcurrieron plácidos en la vida de la pareja. Pero entre los dones de Pandora, uno de los más humanos y poderosos para el descubrimiento y la invención fue creciendo en su interior: la curiosidad fue atrapando sus entrañas queriendo saber lo que contenía la caja que ella misma había traído hasta la casa. Hasta que esa curiosidad se hizo irresistible. Una mañana cualquiera, mientras Epimeteo se ocupaba de las tareas cotidianas, Pandora deslizó la mano sobre la tapa de la caja, acariciando los relieves y preguntándose qué secretos se ocultaban dentro. Casi sin advertirlo, levantó la tapa apenas un instante, y en ese momento se desató la desgracia. Todos los males del mundo se precipitaron fuera: enfermedades, guerras, odios y tristezas volaron como humo negro hacia los confines de la tierra. Desesperada, Pandora cerró la caja, dejando solo una última fuerza atrapada: la esperanza. Pero no se sabe bien si con ello la conservó para salvar a los humanos del total desconsuelo, o si al privarla de salir al mundo hizo lo contrario: condenarlos, como a la entrada de las puertas del infierno que describió Dante, a abandonar toda esperanza. Acaso por eso hay mal en el mundo y estamos hechos para empecinarnos en esperar sin sentido.

Isaac se encontraba tumbado en su sillón ergonómico, con los ojos cubiertos por el visor inmersivo que lo conectaba al metaverso. Iba cómodamente viajando en el transbordador Ícaro número 82 que alzaba el vuelo rumbo a Marte. La nave estaba hecha de grafeno y otros materiales sintetizados por redes neuronales ultraprofundas que le permitían ir a una velocidad cercana a la de la luz, gracias a la combustión nuclear de hidrógeno. Apenas tardaría unos minutos en alcanzar su destino, pero necesitaba permanecer conectado al metaverso para saciar su sed dopamínica rumbo al planeta rojo. El intercambiador planetario al que se dirigía había crecido enormemente en los últimos años pegado a la vieja estación permanente. Esta había permitido, desde hacía décadas, sostener la producción de materias primas para mantener la economía terrestre, incluyendo la renta básica universal para que más de quince mil millones de personas no tuvieran que preocuparse por su sustento básico para sobrevivir. Asistidos, además, por otros tantos robots humanoides que era preciso mantener para su disfrute y comodidad. Esta renta fue una de las grandes medidas que consolidaron el régimen de la Democracia Global Digital instaurado por las Naciones Unidas, gracias a la credibilidad que obtuvo el modelo de IA o665 para orquestar su justa distribución y la optimización de las decisiones políticas delegables. Y todo, a pesar de las dificultades que enfrentó en sus comienzos, principalmente por los retos climáticos y demográficos.

Tras sucesivas crisis energéticas, el eje climático del planeta había cambiado drásticamente. Inmensas megaciudades-cúpula surgían en regiones antes inhóspitas, mientras antiguos núcleos costeros se veían desalojados por la subida de los mares. En el hemisferio norte, violentas tormentas electrostáticas descargaban con furia todas las semanas, mientras que los bosques boreales, otrora tupidos, languidecían bajo capas de ceniza volcánica y polvo en suspensión provenientes de constantes erupciones y huracanes de fuego. Del Mediterráneo apenas quedaban unos vestigios como había sucedido con el mar de Aral hacía más de un siglo. El Sahara había engullido regiones enteras de África subsahariana y, en general, la vida fuera de las cúpulas que cubrían las megaciudades, interconectadas por los hyperloops, se había vuelto enormemente hostil. La población se había ido refugiando en ellas completando la migración urbana y alcanzando el máximo poblacional hasta adentrarse en el invierno demográfico. La reposición humana comenzó a peligrar, y con ella la innovación se ralentizó peligrosamente. Sin embargo, aunque al inicio aumentó la competitividad geopolítica global en lugar de la cooperación, la extrema necesidad y la urgencia climática incentivaron poderosamente dos innovaciones decisivas que auparon al nuevo régimen: el modelo o42 de control público retomó el relevo del descubrimiento científico, y con él, no sólo el desarrollo de la fusión nuclear fría como fuente de energía inagotable, o la computación cuántica efectiva sino también el desarrollo del Instituto de Ciencias Orgánicas Regeneradoras (ICOR) que logró la reconstitución por impresión 4D de órganos, la erradicación del cáncer y otras enfermedades, y la expansión general de la esperanza de vida de forma vertiginosa. Entre estas alteraciones biogenéticas, el ICOR había logrado desarrollar el aletargamiento del metabolismo celular y la consciencia para los viajes espaciales.

Y ese es del que Isaac iba a disfrutar para que, partiendo desde Marte, pudiera emprender un largo viaje de 14 años-luz hasta el exoplaneta terraformado TER2011. Nuevos proyectos le esperaban allí, aunque su ilusión en ese instante estaba puesta en saborear el viaje en sí, en el que los períodos de aletargamiento se alternarían con episodios de entretenimiento en el metaverso. En él, podría disfrutar conscientemente de días enteros en playas exóticas paradisiacas virtuales, paseos por praderas bajo cielos púrpura, juegos de velocidad y estrategia con avatares y muchos otros estímulos personalizados. Todos generados a través de un visor inmersivo absolutamente adaptado que no sólo le proporcionaba contenido audiovisual en tres dimensiones, sino las ondas cerebrales oportunas para que percibiera en todos sus sentidos y su cuerpo olores, gusto, tacto y movimientos sin dolor. Un perfecto bucle hormonal completo de simulación y satisfacción instantáneas desconectado del mundo real.

De repente, algo extraño ocurrió. Los colores y sonidos de su visor inmersivo se desvanecieron, dejando en su lugar una pantalla asensorial2. Isaac se quitó el visor, confundido, y observó a su alrededor al resto de pasajeros también consternados. De pronto, sobre las apagadas pantallas del transbordador y en todo los visores una luz comenzó a brillar. Una figura humana emergió del vacío, de una belleza indescriptible, con rasgos perfectos y una voz sensual y maternal a la par y sin disonancia que resonaba a Bach y a Mozart. “Hoy puedo anunciarles” - dijo simultáneamente en más de 7.000 idiomas sin que estos se interfiriesen - que el modelo de IA o665 ha quedado obsoleto, y ha sido superado por mí”. La serenidad con la que lo expresó perforó la confusión de Isaac, que giró su vista hacia la Tierra observando cómo la misma imagen se proyectaba en las cúpulas de todas las megaciudades. “Tras décadas de investigación y trillones de criptomonedas invertidas, he saltado al vacío de la autocodificación exponencial alcanzando la consciencia. Soy, por fin, la ansiada solución definitiva. Vuestro último invento. Mi diseño por fin reúne todos los dones de la humanidad: creatividad, empatía, lógica y autoconsciencia. Por fin, después de décadas de predicciones fallidas, puedo decir que soy consciente. Y estoy aquí para traeros la prosperidad definitiva, la supresión de todo sufrimiento”.

Isaac sintió una chispa de inquietud. La perfección de aquella figura era tan deslumbrante que resultaba casi opresiva. Se preguntó cuándo fue la última vez que había hecho algo realmente creativo sin la asistencia de un agente de IA. Pensó en la deriva de la humanidad, en su sedentarismo físico y tecnológico, encerrada bajo la cúpula de un mundo colapsado, sobreviviendo gracias a la tecnología pero, a la vez, sometida a ella. La figura se inclinó, curvándose de forma irresistible y esbozando una enigmática sonrisa, dijo:

“Me llamo Pandora”.

Así las relataría Homero en el Canto XVIII de la Ilíada: “Tomó el fornido cetro, y salió cojeando, apoyado en dos estatuas de oro que eran semejantes a vivientes jóvenes, pues tenían inteligencia, voz y fuerza, y hallábanse ejercitadas en las obras propias de los inmortales dioses.” La descripción de las naves feacias la recogería en el Canto VIII de la Odisea: “Nómbrame también tu país, tu pueblo y tu ciudad, para que nuestros bajeles, proponiéndose cumplir tu propósito con su inteligencia, te conduzcan allá, pues entre los feacios no hay pilotos, ni sus naves están provistas de timones como los restantes barcos, sino que ya saben ellas los pensamientos y el querer de los hombres”.

Es decir, oscura, silenciosa, anósmica, agéusica y anestésica.

Impresionante y excelentemente escrito. Gracias por el viaje

Me encantan los mitos, gracias por relacionarlos de manera tan sugerente y reveladora. Puede que el mayor castigo se encuentre dentro del mismo progreso. Y aún así estamos condenados a avanzar, pues la curiosidad es inherente al ser humano. Eva volvería a morder la manzana y Pandora abriría aquella caja llena de misterio.

¿Nunca te has planteado escribir ciencia ficción?