Joyas de la tecnofobia

Curiosos recelos en la historia

Fue un año sin verano. Aunque las guerras napoleónicas ya habían terminado, la erupción del volcán Tambora había provocado un largo y frío invierno que se había extendido por los meses y los cielos, cubriendo buena parte del hemisferio norte, pues el sol apenas se dejaba ver entre la negrura de sus cenizas esparcidas. A pesar de ello, Mary y Percy se atrevieron a seguir adelante con su plan y visitar a George, en su casa en Suiza. Pero como el clima desapacible invitaba a estar en casa, pasaron aquellos días leyendo historias, particularmente las de fantasmas que tanto les entretenían. Una tarde, George retó a cada uno de sus invitados a escribir una historia de terror. El terrible verano se prestaba a ello. Y el recogimiento literario sería enormemente fecundo.

Bautizado como el moderno prometeo, el personaje al que Mary dio vida con su pluma entraría de lleno en la cultura popular. Su relato narraba la vida de Víctor, un joven estudiante de ciencias naturales que, afanado en sus investigaciones de frontera, había conseguido dar vida mediante la electricidad a un ser de apariencia humana, compuesto por miembros rearmados hasta erigir dos metros y medio de altura de un engendro totalmente repulsivo. Cegado por su ambición, Víctor había desatado con su tecnología una vida cuyas fuerzas no podría controlar. Su criatura, al verse sistemáticamente rechazada y abandonada, acabaría convirtiéndose en un ser escalofriante y sanguinario, hasta terminar incluso con la vida de su prometida. Mary advertía con esta emblemática obra que la desmedida ambición de Víctor, Víctor Frankenstein, podía terminar en tragedia. El reto de George, también conocido como Lord Byron, estaba más que superado.

Había terror ante el siniestro monstruo creado por las palabras que nos brindó Mary Shelley. Pero más allá de la figura popular que ha acabado domesticándose incluso en contenidos infantiles, también se hallaba ese terror ante la degeneración en que la ciencia y la tecnología pueden desembocar si prescinden de mesura, cautela, prudencia, ética. O simplemente, si se le permite florecer porque es inevitable que tarde o temprano desencadene el terror.

La irrupción de la tecnología en buena medida nos hizo humanos. Sin embargo, durante milenios no existió, probablemente, un impulso decisivo por la innovación tecnológica, sino más bien una aversión a lo desconocido, dada la sistemática intemperie a la que estaba expuesta nuestra especie. Las culturas humanas durante la mayor parte de nuestra historia fueron probablemente neófobas, cuando no directamente tecnófobas. Así caracterizaba Rousseau a su mítico hombre prístino, a su buen salvaje.

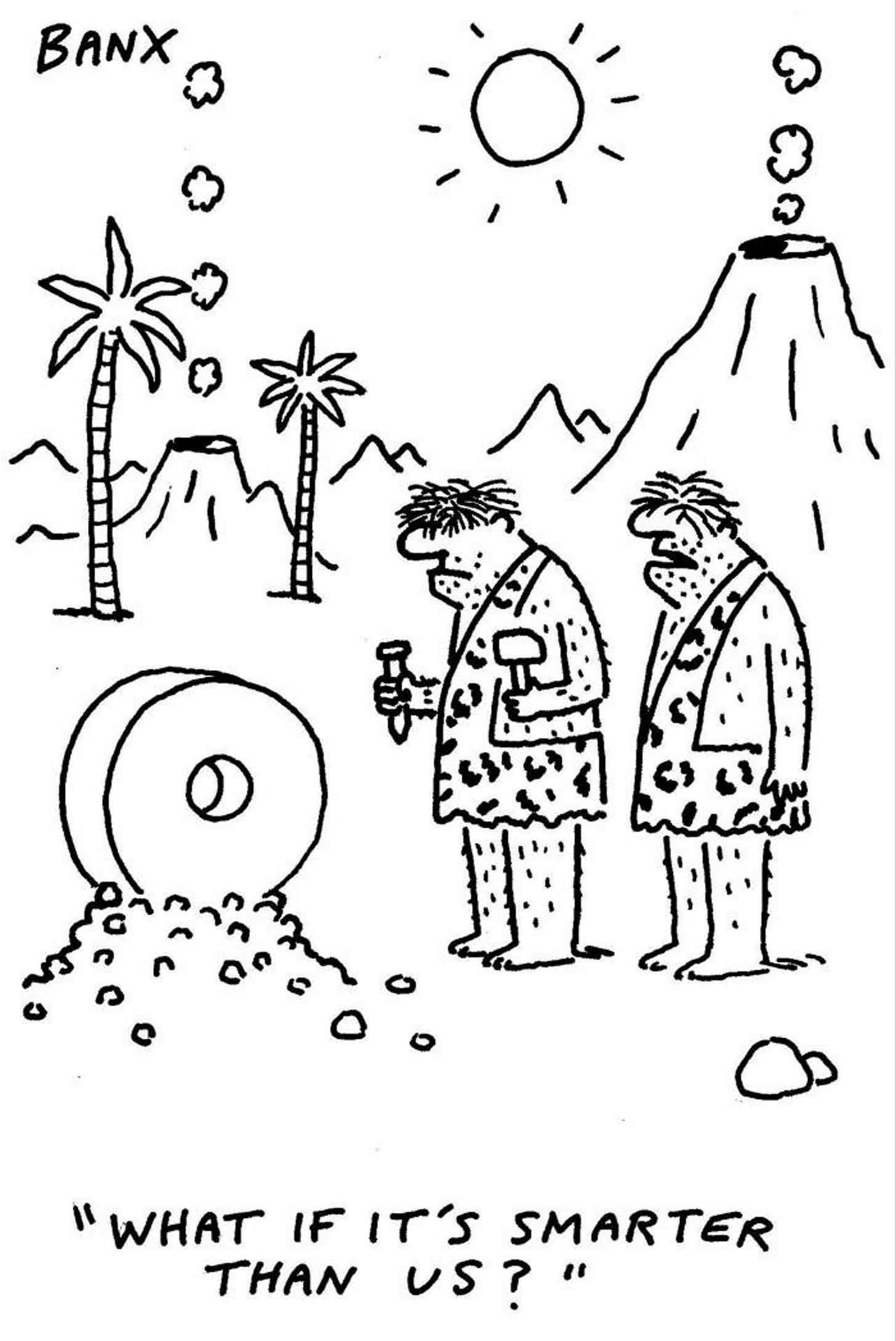

Pero en una controlada experimentación los humanos cifraban su propia supervivencia. La observación de las manadas y de las estaciones. La experimentación con la piedra y con el fuego. Después, con la aguja, el torno del alfarero, la rueda, los metales, el arado. Así, a lo largo de la historia, la humanidad ha mejorado su vida impulsada por una curiosidad innata a la par que conservaba un halo de miedo sobre la exploración de lo desconocido. La tecnología, aunque maravillosa en sus potencialidades, suele despertar aprensiones que revelan un patrón persistente en nuestra forma de reaccionar ante el cambio.

De forma que han jalonado nuestra historia curiosos instantes en los que la tecnofobia ha dejado emblemáticas perlas, coagulando el miedo o una aversión irracional hacia las nuevas tecnologías. Desde los albores de la civilización hasta el presente digital, la resistencia al cambio tecnológico ha configurado nuestra relación con el progreso.

La inclinación humana por proteger sus costumbres tiene profundas raíces en la prehistoria. En las sociedades de cazadores-recolectores y en los primeros asentamientos humanos, las prácticas que aseguraban la supervivencia eran sagradas. Cualquier desviación podía poner en peligro el delicado equilibrio que garantizaba la subsistencia de todo el grupo. Por eso nos autodomesticamos, labrándonos un instinto de cautela hacia lo nuevo que explica por qué la innovación, aunque necesaria, siempre fue recibida con recelo en un equilibrio delicado.

Pero cuando fuimos capaces de superar nuestra limitación para transmitir oralmente nuestros hallazgos, los primeros juntaletras nos brindaron la ocasión con la escritura de acumular conocimiento de forma intergeneracional y sistemática. Sin embargo, no tardaron quienes, dejando paradójicamente un registro escrito, transmitieron las primeras inquietudes sobre los riesgos de esta misma innovación - probablemente la más relevante de nuestra historia tecnológica. Así, suele citarse emblemáticamente el diálogo de Fedro escrito por Platón, quien ponía en la voz de su maestro Sócrates la expresión de su temor a que la escritura debilitara la memoria y la sabiduría humanas:

A unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes, y difíciles, además, de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad.

Es inevitable encontrar paralelismos actuales con quienes advierten de nuestro creciente sedentarismo tecnológico, que nos hace descansar en la tecnología hasta quizá volvernos inútiles, como se atrofia un músculo que no se ejercita, tal y como sucede con la memoria en el conocido efecto google. Álvaro García nos lo recordaba bien aquí. No es descabellado pensar que algo semejante pensarían algunos chinos del ábaco, cuando irrumpió en el siglo II a. C., facilitando unos cálculos que podrían acomodar peligrosamente a las mentes aprendices.

El recelo sobre la escritura, particularmente cuando se volvió masiva, siguió siendo una constante durante siglos. Reservada para la casta de los escribas egipcios, se volvió un problema para algunos a finales del siglo XV cuando la información comenzó a crecer vertiginosamente de la mano de la imprenta. Esta podía estar potenciando el crecimiento económico de las ciudades, pero muchos veían en ella una amenaza que podía socavar su autoridad, particularmente si aquella máquina infernal se ponía al servicio de la herejía - y la bendita disidencia. O porque más pragmáticamente su producción no tenía competencia. Era 1474, y Filippo de Strata cargaba contra el invento de Gutenberg en una carta al dux de Venecia, aunque sus razones de fondo se entreleían en ese abaratamiento insostenible de los libros:

“Sé que siempre odias los libros impresos llenos de tonterías de la gente común y que sigues preceptos sanos. Las cosas que he descrito no se aplican a ti, sino a los tipos de personas absolutamente groseras que han expulsado de sus hogares a escritores reputados. Entre estos últimos ha sido expulsado este siervo tuyo, que lamenta el daño que resulta de la astucia de los impresores. Ellos imprimen sin vergüenza, a un precio insignificante, material que puede, por desgracia, inflamar a jóvenes impresionables, mientras que un verdadero escritor muere de hambre. Cura (si quieres) la plaga que está acabando con las leyes de toda decencia y frena a los impresores. Persisten en sus vicios enfermizos […]. A través de la impresión, los niños tiernos y las niñas dulces, castas sin mancha sucia, absorben todo lo que estropea la pureza de mente o cuerpo; alientan el desenfreno y se tragan enormes ganancias de él. […] Inundan el mercado con todo lo que sugiere sexualidad y lo imprimen a tan bajo precio que cualquiera se lo procura en abundancia. Y así sucede que los asnos van a la escuela. Los impresores beben vino y, empapados de excesos, rebuznan y se burlan. El escritor italiano vive como una bestia en un establo. El arte superior de los autores que nunca han conocido otro trabajo que producir libros bien escritos ha sido desterrado. Esta gloria te pertenece, Dogo: abatir las imprentas. Te lo ruego, para que los malvados no triunfen.”

Sin embargo, aunque hubo revuelo, gracias a la proliferación de información y conocimiento la ciencia pudo avanzar y mejorar la vida de la gente. A pesar de ello, los recelos ante el descubrimiento y la innovación también se fueron renovando. Era 1796 cuando Edward Jenner lanzaba de forma pionera la primera vacunación contra la viruela, iniciando una intervención milagrosa que ha salvado la vida de millones de personas desde entonces. Muchos de nosotros no estaríamos aquí de no haber sido por ellas. Sin embargo, su despliegue muy pronto enfrentó una fuerte resistencia. Objeto de burlas y desinformación, sus opositores hicieron circular rumores temerosos de que las personas vacunadas podrían experimentar protuberancias horribles y transformarse en vacas de cuya sangre se había compuesto la vacuna. Un miedo irracional que, sin embargo, marcó el inicio de movimientos antivacunas que persisten hasta hoy.

Indudablemente en todo desarrollo tecnológico hay riesgos y consecuencias indeseadas. Toda tecnología conlleva su accidente. Hasta que no desarrollamos la energía nuclear, no hubo incidentes nucleares. Cuando innovamos, lo hacemos en ambos planos. Ponderarlo depende de la perspectiva y del cristal con que se mire. Como con el caleidoscopio que Sergio Parra nos compartía hace poco: este aparato causó furor y se volvió tan popular que recibió duras y extravagantes críticas. Como la del propio Percy Shelley, marido de Mary: esta “peste” se propagaba distrayendo a las personas hasta el punto de poner en peligro su seguridad. Ahí andaban los viandantes, pegados a las pantallas de sus caleidoscopios. Nos suena, ¿no?

La propia máquina de escribir, relataba Nicholas Carr en su libro Superficiales, alteró la forma que Nietzsche o T.S. Eliot comenzaron a mecanografiar sus escritos. Parece que la prosa se volvía más estricta y telegráfica, mudando las frases largas en prosas cortantes, primando la lucidez frente a la sutileza. Nietzsche concedía que los útiles de escritura condicionaban su pensamiento. Para algunos, la máquina de escribir iba a acabar con el noble arte de la escritura genuina.

Pero si ha habido un temor esencial ante la tecnología ha sido hacia el reverso inherente a uno de sus principales cometidos: hacernos la vida más fácil y ahorrarnos trabajo. Esa amenaza parecía cernirse sobre los empleos que con ella se volvían prescindibles. Era 1811 y algunos tejedores ya se rebelaron violentamente, hachas en mano, destruyendo las nuevas máquinas textiles por temor a perder sus empleos. Conformaron el llamado movimiento ludita en Gran Bretaña, y durante estos dos siglos, la preocupación por el impacto de la automatización en el empleo ha sido una constante, alimentada por cada nueva revolución tecnológica. Hay quienes, como Antonio Ortiz se declaran luditas ante la IA, al menos en cierto sentido.

Lo cierto es que muchas profecías han repetido que los robots estaban a punto de quitarnos el empleo reiteradamente, y reiteradamente han sido desmentidas, como se recoge en este genial artículo de los últimos cien años con recortes de periódicos y viñetas: la producción en masa y la automatización han generado recurrentes inquietudes sobre nuestra capacidad para el reciclaje educativo, sobre las tasas de creación de nuevos empleos, o los escenarios de sociedades sin empleo, con impuestos a las máquinas o con una renta básica universal. Pero quizá este temor tenga unas raíces más profundas y existenciales. Porque ¿quiénes somos si una profesión no nos define? ¿cómo nos damos un propósito sin un empleo? Nos faltaría la chispa.

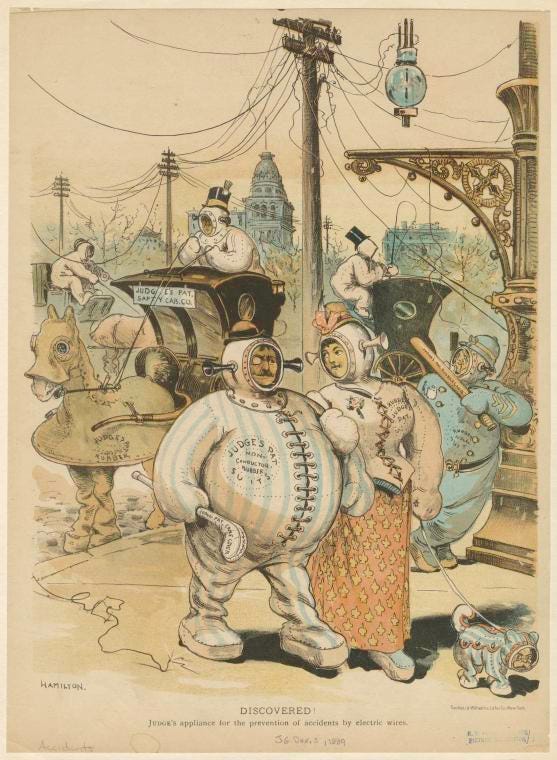

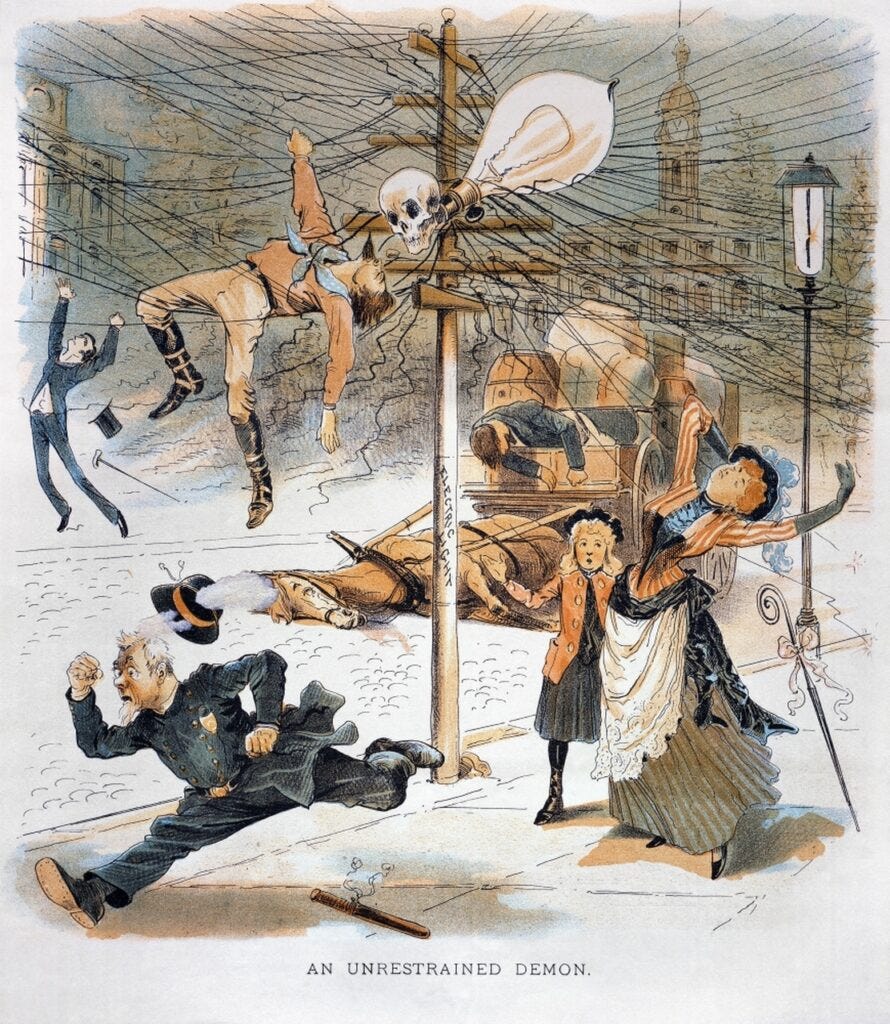

Pero en 1889 lo que precisamente no faltaban eran chispas. Los cielos de las ciudades se iban tejiendo de los nuevos cables eléctricos para iluminarlas. Sin embargo, aquel año, un desafortunado tropiezo de un operario telegráfico de la Western Union llamado John Feeks acabó haciéndole tambalearse y agarrar uno de aquellos cables, provocando su escandalosa electrocución ante cientos de personas. La luz eléctrica llevaba tiempo introduciéndose en ciudades como Londres, París o Nueva York, y algunos venían argumentando que podría dañar la vista, alterar los ritmos naturales del sueño e incluso fomentar la inmoralidad al extender artificialmente el día. Pero aquella muerte en seguida impactó en los medios, que corrieron con sus viñetas a denostar aquel demonio desenfrenado en que podía convertirse la electricidad y del que habría que protegerse ridículamente:

Sin embargo, el cableado siguió extendiéndose, y permitió no sólo iluminar nuestras ciudades, sino extender una red de comunicaciones revolucionaria como la del telégrafo. Otro día dedicaré un especial a este invento que tanto contribuyó a la formación de las conciencias nacionales de países como Francia o EEUU. Pero muchos seguían viendo en esos tendidos oscuros presagios . The Spectator criticaba su impacto en nuestras mentes: “cabe pensar que la difusión constante de declaraciones en pequeños fragmentos acabará deteriorando la inteligencia de todos los que se sienten atraídos por el telégrafo”. Tuits del siglo XIX.

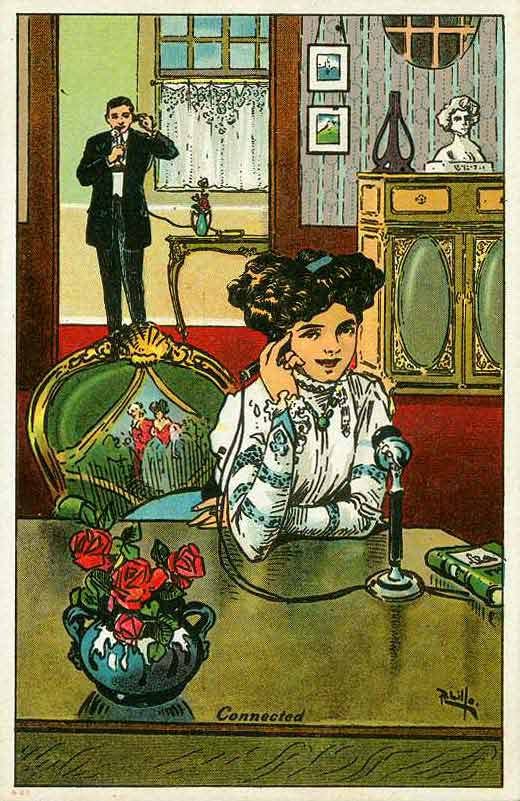

Al poco tiempo, surgió el teléfono. Cuentan que el suegro de Graham Bell - que no fue legítimamente su inventor, aunque eso es otra historia - hizo un comentario desdeñoso cuando le dieron a conocer el artefacto que su yerno había patentado:“¡Bah! Solo es un juguete”. Su innegable éxito alertó a algunos que regresaron con la advertencia de la tecnodependencia. Era 1912, y algunas postales ironizaban con sarcasmo sobre el uso excesivo del teléfono, incluso para comunicarnos con otros en la misma habitación (whatsapp intrafamiliares de principios del siglo XX):

Si las nuevas tecnologías permitían la comunicación de información a una velocidad increíble, también habían mejorado peligrosamente las del transporte. Porque el cataclismo del volcán Tambora y aquel año sin verano no solo inspiraron a Mary Shelley a idear a Frankestein. La brutal erupción también causó un enorme desabastecimiento de avena para alimentar a los caballos. Ello inspiró al inventor alemán Karl Drais para estudiar nuevas formas de transporte sin animales, como la dresina o el velocípedo, que dieron paso a la bicicleta. Pero este nuevo transporte mecanizado fue pronto visto como un símbolo de emancipación femenina y condenada por algunos líderes religiosos. Temían que desconectara a las personas de sus comunidades tradicionales y socavara las normas morales de la época.

La aceleración del transporte propiciada por la tecnología comenzó a ser foco de la preocupación tecnofóbica. Era 1825 cuando se inauguraba el primer ferrocarril, y muchos advirtieron que no era natural que los seres humanos viajaran a una velocidad de hasta 30 millas por hora (48 km/h). Cuentan que Dionysus Lardner, famoso escritor y científico, aseguraba que la gente no podría viajar en ferrocarril “porque los pasajeros, incapaces de respirar, morirían de asfixia”. De hecho, en Reino Unido, leyes como las del Locomotive Act de mediados del XIX obligaban a que un hombre caminara con una bandera roja delante de los vehículos motorizados limitando su velocidad.

Pero aún mayor sería la aceleración con el automóvil. Sí, había ayudado a resolver el grotesco problema de salud pública de las calles de ciudades como Londres, en las que se acumulaban los excrementos de caballos para el transporte en una ciudad cuya población crecía vertiginosamente. La falta de avena para ellos provocada por otro volcán ya no sería un problema. Pero el automóvil permitía viajar a una velocidad excesiva que, para muchos, podría causar daños físicos y psicológicos. Y algunos emplearon la publicidad para denostar el artilugio pues, ¿quién querría un peligroso automóvil que fácilmente puede desbocarse puente abajo, pudiendo conducir un flamante carro tirado por caballos de verdad y no de vapor?

Indudablemente, el siglo XX trajo con sus nuevas tecnologías, nuevos miedos. La mecanización creciente hizo que la ciencia ficción emergente en cines y después en televisiones prendiese en nuestro imaginario con ardides tecnofóbicos. Especialmente en torno a la crisis del crack del 29. Metrópolis de Fritz Lang nos dibujaba una ciudad de imponentes edificios en los que los trabajadores alimentaban máquinas para sostener la opulencia de unos pocos. Por su parte, el joven operario que encarnó Chaplin luchaba en Tiempos modernos contra la tiranía de una cadena de montaje que lo devoraba, concatenando escenas de humor que revelaban un profundo recelo ante el deshumanizador engranaje del progreso.

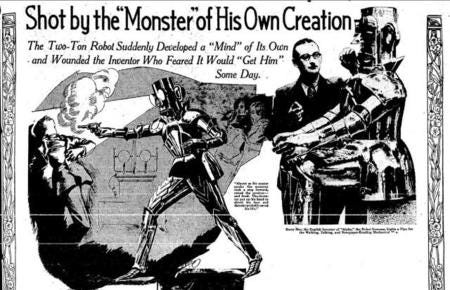

Y la ficción se servía también en casos pretendidamente realistas. Por aquellos años treinta, un británico llamado Harry May se había hecho famoso construyendo un robot humanoide llamado Alpha, que era capaz de disparar una pistola. Supuestamente, en una de sus demostraciones, el robot se levantó mientras colocaban la diana y a pesar de las instrucciones de May, disparó contra su creador. Esa fue, al menos, la versión1 que salió publicada en la mayoría de periódicos de EEUU, avivando el fuego contra la tecnología y la robótica en unos tiempos complicados para el trabajo.

De nuevo, había algunos motivos razonables para el temor. La era atómica cambió los equilibrios geopolíticos y los horrores nucleares acabaron sucediendo, siendo provocados como en Hiroshima y Nagasaki o accidentales como en Chernóbil y Fukushima. Aunque aviones y centrales nucleares ofrezcan niveles de seguridad estadísticamente brutales, sus accidentes son socialmente muy sonoros.

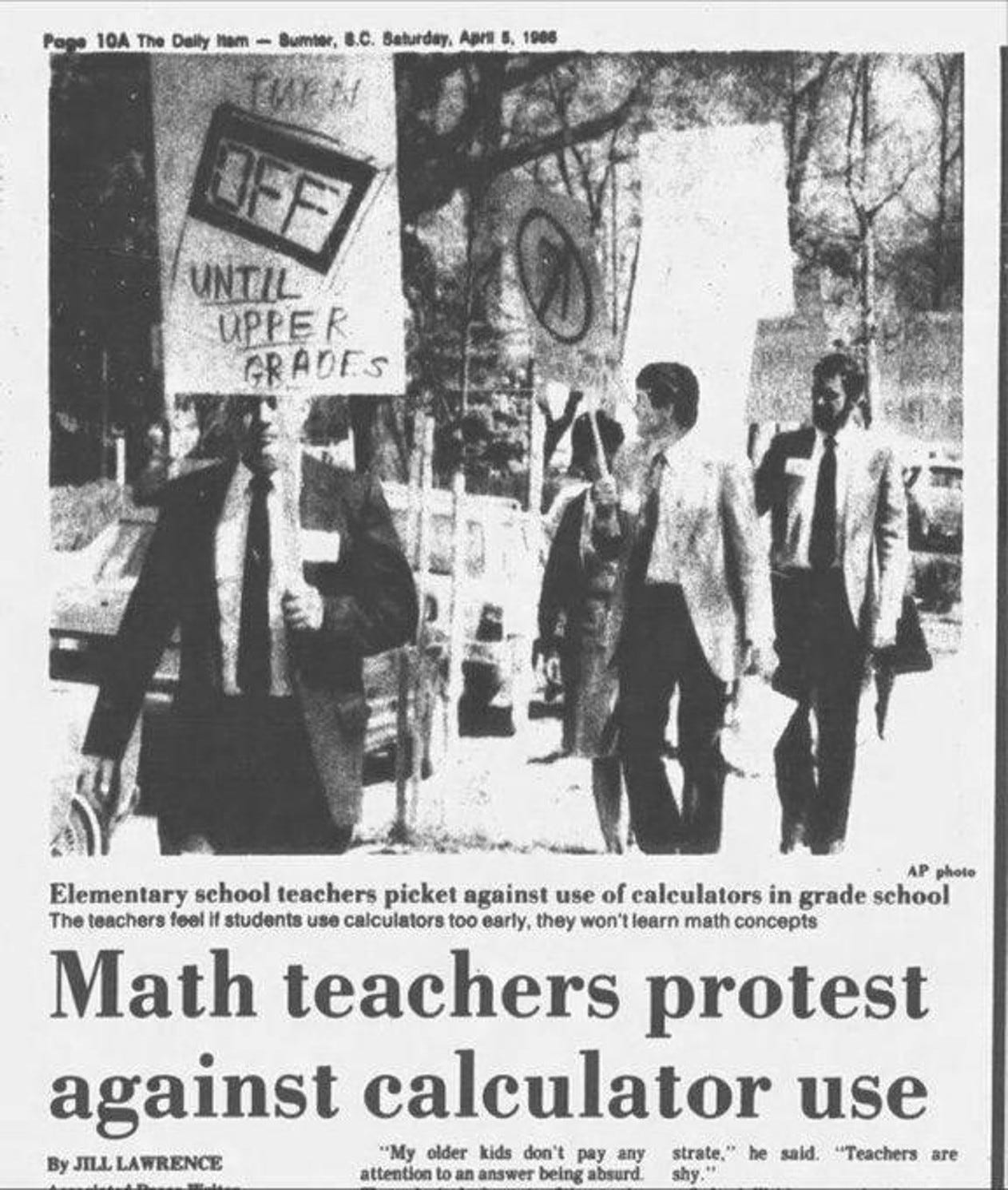

Pero los miedos siguieron proliferando a pie de calle, con las tecnologías más sencillas que nos simplificaban la vida. De nuevo, alarmando sobre nuestro desarrollo cognitivo. La calculadora, que había sido por primera vez implementada por el genial ingeniero de letras que fue Pascal, fue entrando en las aulas en la década de los años 70. En los 80, estos profesores se manifestaban para retrasar su uso hasta los niveles superiores, a fin de que no destruyera algunas habilidades básicas de cálculo:

En aquellos años, la creciente capacidad de computación de los ordenadores personales fue cada vez más siendo percibida como una amenaza al empleo y a las relaciones humanas. El Excel se cargaría a los contables. Y nuevamente la ciencia ficción acudió a alimentar esa vieja tecnofobia. Las máquinas pujarían por liquidarnos, como en Terminator, o incluso nos cultivarían, como en Matrix, capturando en estos relatos ese temor de una humanidad dominada por sus propias creaciones tecnológicas. ¿Y qué pasa si el próximo invento es más listo que nosotros?

En lo que llevamos de siglo XXI hemos contemplado sobrerreacciones tecnofóbicas destacadas. Es posible que Internet y en particular las redes sociales hayan contribuido significativamente a polarizarnos, a distanciarnos, y que ahora tengamos serias dificultades para volver a entendernos entre nosotros; e incluso es posible que las TIC hayan catalizado una auténtica epidemia de soledad, porque ciertamente la tecnología nunca es neutra, y lleva en su seno un diseño que, al margen del propósito y uso, puede tender a provocar catástrofes.

Pero es preciso cuidarse de las narrativas populares más simplificadoras que hay que someter a un exigente escrutinio. Basta observar cómo el indiscutible vínculo que autores como Jonathan Haidt han encontrado entre las plataformas digitales y el aumento de la ansiedad y la depresión en adolescentes ha sido recurrentemente cuestionado por distintos estudios y metaanálisis, como el que hace poco lideraba Christopher J. Ferguson, minimizando el impacto y redirigiendo el interés hacia otras causas. Quizá nos tiente a todos ese miedo reaccionario y en el fondo estamos volviendo a exagerar con algunas cosas. Al fin y al cabo, era 1946, y todos pasajeros del vagón de aquel metro retratados por un joven Stanley Kubrik sufrían una adicción a sus dispositivos de papel, en los que hundían absortos su nariz y su mirada. Qué habría pensado Sócrates.

No podría cerrar esta carta sin hacer una ligera mención al repetido mantra apocalíptico del advenimiento de la IA general que está últimamente tan de moda. Hay tanta esperanza como miedo en esa espera como la de Godot propia del teatro del absurdo. Sus excesivas expectativas, para lo bueno y para lo malo, como dice el gran Santiago Sánchez-Migallón, son, con perdón, una AGIlipollez.

Extraía Ortega y Gasset en su Meditación de la técnica una reflexión poco tiempo después del crack del 29:

Mi libro La rebelión de las masas va inspirado, entre otras cosas, por la espantosa sospecha que sinceramente sentía entonces —allá por 1927 y 1928—, nótenlo ustedes, las fechas de la prosperity—de que la magnífica, la fabulosa técnica actual corría peligro y muy bien podía ocurrir que se nos escurriese de entre los dedos y desapareciese en mucho menos tiempo de cuanto se puede imaginar. Hoy, cinco años después, mi sospecha no ha hecho sino acrecentarse pavorosamente. Vean, pues, los ingenieros cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Mientras se están ocupando en su faena particular, la historia les quita el suelo de debajo de los pies.

Esa frase señalada es cabecera de esta newsletter. Y de mis clases para alumnos de ingeniería. En esta ocasión, es propicia para comprender que si un tecnooptimismo desmedido conlleva sus riesgos, el tecnopesimismo también incurre en sus excesos. Es humano dejarnos arrastrar por visiones más distópicas. Lo hacemos todos de vez en cuando. Son nuestro mecanismo de supervivencia. Pero es oportuno contextualizarnos de forma crítica, contrastándonos con miedos obsoletos y recurrentes. Porque, como decía el filósofo español Santayana, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Al menos, hasta que uno de los agoreros acabe teniendo razón y un suceso singular nos sorprenda como al pavo de Russell. Pero del pensamiento apocalíptico hablaremos otro día. Si la tecnología nos lo permite.

Gracias por leerme.

En realidad, parece que May no había alzado la mano para proteger su cara hiriéndose en ella, como sostuvieron los medios, sino que se produjo esa herida en un accidente que ocurrió con la pistola mientras la colocaba en la mano del robot.

Estupendo ensayo.

No conocía la carta de Filippo de Strata. La corruptibilidad de jóvenes y niños siempre ha sido buena carnada.

Hay un patrón de comportamiento humano oculto tras la tecnofobia: ~ismos. Fracturar la población en al menos dos grupos. Racismo (el jazz es primitivo y salvaje), clasismo (el conocimiento de la verdad es para filósofos memoriosos), sexismo (las mujeres en bicicleta, ¡Dios mío!), autoritarismo (regulación extrema del internet para ponerlo en manos de unos cuantos)...

Otro: la tecnología es profundamente humana. Los frescos de Pompeya, erotismo y pornografía. Las primeras cámaras, erotismo y pornografía. Los primeros LLM y modelos de difusión, sip. Nada nuevo hay bajo el sol.

Siempre pienso en cuatro escalones de cara a evaluar cómo las personas encaramos los avances tecnológicos en curso:

1. Tecnófobos (o tecnocenizos, por darle un toque jocoso)

2. Tecnoescépticos

3. Tecnooptimistas

4. Tecnocegatos

Los umbrales 2 y 3 son los más sanos, obviamente. Sin embargo, los relatos de los extremos 1 y 4 han permeado, siempre, mucho más que los enfoques intermedios 2 y 3.

Reconozcámoslo: Nos gusta mucho que nos vendan el Día del Juicio Final o el Jardín del Edén, pero no nos llama tanto la atención la idea de un progreso con claroscuros (aunque netamente tenga muchos más claros).