Censura y crecimiento

Efectos científico-económicos de la Contrarreforma

El avance científico no es simplemente una cuestión de curiosidad o de genialidad individual. Requiere de una red compleja de transmisión cultural, infraestructura educativa, libertad intelectual y colaboración intergeneracional. Allí donde se interrumpe alguno de estos elementos, el conocimiento se vuelve frágil, vulnerable, y puede desaparecer sin dejar rastro. En la Europa de los siglos XVI al XVIII, esta fragilidad fue patente ante los mecanismos institucionales de la censura. Especialmente sucedió en los países donde la Contrarreforma católica impuso un control más severo sobre la producción y circulación de la información y, por tanto, del saber. Y, por extensión, de la innovación y del crecimiento económico.

La censura, el aislamiento intelectual y el reclutamiento clerical del capital humano impactaron negativamente en la producción científica de aquellas regiones. El caso de la monarquía hispánica fue emblemático. Desde luego, las potencias protestantes también intentaron imponer controles sobre la circulación de ideas en sus respectivos territorios1. Sin embargo, carecieron de la maquinaria centralizada y sistemática que caracterizó al catolicismo tridentino. En muchas regiones protestantes, la fragmentación política y la ausencia de una institución equiparable a la Inquisición impidieron la instauración de un aparato represivo tan eficaz y duradero. Esto permitió que, pese a los intentos de control, florecieran en su seno espacios de mayor tolerancia relativa, pluralismo editorial y movilidad académica. Así, lo que en los países católicos se tradujo en una contención cuando no en un declive sostenido, en los protestantes derivó en una mayor resiliencia y avance del pensamiento científico.

No obstante, esto no quiere decir que la educación y la ciencia desaparecieran del mundo católico o que la Iglesia renunciara por completo a participar en su producción y transmisión. Baluarte de su retención durante toda la Edad Media, y a pesar de lo que a menudo ha sostenido su leyenda negra, la Iglesia católica no fue ajena a la cultura del saber, sino que desempeñó en muchos aspectos un papel protagonista.Y, cuando sus congregaciones científicamente más fecundas fueron desalojadas, lejos de reducir la censura y reactivar el saber científico, a corto plazo se agravó la brecha.

Todo esto no es solo una especulación cualitativa. Hay números que la respaldan de forma llamativa. Pueden analizarse empíricamente y, con algo de profundidad, observar cómo las decisiones institucionales sobre quién puede estudiar, qué libros pueden circular y qué ideas se consideran peligrosas pueden afectar a la trayectoria de generaciones enteras. Las censuras de hoy son las desigualdades del mañana.

España y la Contrarreforma: Un corsé para la República de las Letras

Es difícil dudar del impacto de la imprenta en la historia de Europa, por ejemplo en el desarrollo económico de las ciudades. Pero desde luego fue determinante en el medio plazo en términos de alfabetización e innovación. Su asociación con la Reforma protestante amplificó de forma exponencial sus efectos en el desarrollo científico, técnico y económico del continente. La imprenta permitió una difusión inédita de textos, ideas y controversias, y fue rápidamente aprovechada por los reformadores para diseminar sus doctrinas en lenguas vernáculas, creando así una esfera pública más plural y activa. La Reforma no solo desafió el monopolio interpretativo de la Iglesia católica sobre la verdad revelada, sino que promovió la alfabetización masiva como medio de acceso personal a las Escrituras. Este impulso a la educación tuvo efectos colaterales duraderos: surgieron nuevas escuelas, se reorganizaron universidades y se fomentó una cultura de lectura que beneficiaría también a la ciencia.

Muchos son los académicos que han señalado los beneficios que se derivaron de la promoción de la alfabetización masiva por parte de los protestantes, que han sugerido que los refugiados protestantes enriquecieron las tierras a las que viajaron, y que el protestantismo se ha mostrado como una fe bastante democrática, promoviendo formas de gobierno comunitario y localmente participativo que podrían haber ayudado a promover esfuerzos creativos. De manera similar, los investigadores han señalado que las ordenanzas de la iglesia protestante y la necesidad de establecer capacidades de gestión estatal aparte de las instituciones tradicionales de la Iglesia católica llevaron a una mayor provisión de servicios públicos, lo que atrajo a intelectuales a las ciudades y pueblos protestantes y estimuló su crecimiento. Otros han hecho la afirmación aún más contundente de que el protestantismo permitió la creación de los fundamentos institucionales de la industrialización.

Sin embargo, esta altura de miras era escasa en una época marcada por guerras de religión, tensiones dinásticas y el temor a la fragmentación política. Para buena parte de los mandatarios europeos, el mantenimiento del control ideológico y religioso se percibía no solo como un imperativo espiritual, sino como un instrumento esencial de cohesión social, legitimación política y control territorial. La unidad de la fe era vista como garantía de unidad de gobierno: permitir la pluralidad doctrinal equivalía, en muchos casos, a abrir la puerta al cisma, al separatismo o a la subversión. Esta mentalidad impulsó una visión estratégica de la censura y de la centralización del saber, que priorizaba la obediencia y la homogeneidad sobre la innovación. En ese marco, incluso iniciativas ilustradas o avances científicos potencialmente neutrales eran filtrados por su adecuación ideológica. Y los católicos ganaron en esto: la defensa de la fe se transformó en un principio organizador de su política cultural y educativa, con consecuencias de largo alcance para su desarrollo intelectual y científico.

Como es conocido, el Concilio de Trento (1545-1563) dio inicio a la Contrarreforma articulando una respuesta doctrinal, disciplinaria e institucional al desafío planteado por la Reforma protestante. A diferencia de otros movimientos disidentes anteriores, que habían sido contenidos o sofocados mediante la represión directa, la Reforma luterana no pudo erradicarse con la misma facilidad, en buena medida porque emergió en un contexto de mayor difusión cultural, impulsada por la imprenta. Como consecuencia, las ideas reformistas echaron raíces mucho más profundas en la conciencia social y en la organización eclesiástica de los territorios donde fueron adoptadas. El Concilio de Trento entendió que la lucha debía darse también en el terreno del conocimiento: no solo reafirmó dogmas y reforzó la disciplina clerical, sino que impulsó mecanismos de control sobre el pensamiento y la enseñanza, que marcarían el desarrollo intelectual de los países católicos durante los siglos siguientes.

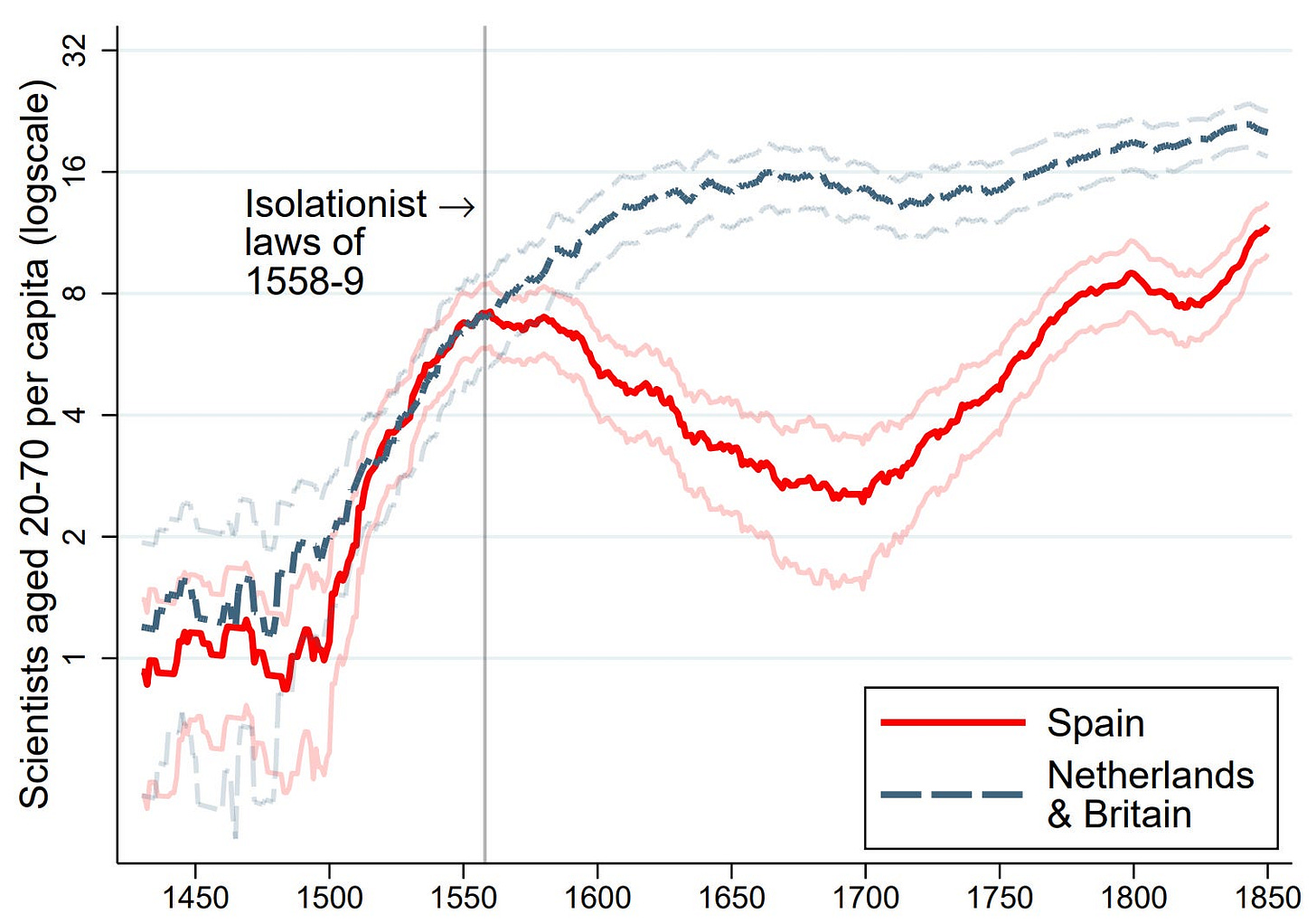

Uno de los episodios más emblemáticos de esta estrategia represiva fue el decreto de Felipe II en 1559, que prohibió a los estudiantes españoles salir a estudiar a universidades extranjeras. Esta medida, lejos de ser anecdótica, tuvo efectos profundos y duraderos: no sólo se privó a los jóvenes de la posibilidad de acceder a centros de conocimiento innovador, sino que en gran medida se inhibió la circulación de ideas, técnicas y contactos internacionales. En paralelo, ese mismo año se publicó un nuevo Índice de libros prohibidos por la Inquisición española, que incorporó una cantidad significativa de obras científicas, algunas tan fundamentales como las de Copérnico, Vesalio o Paracelso.

El objetivo era claro: preservar la ortodoxia doctrinal y evitar la infiltración del pensamiento protestante. Pero el efecto a la larga fue devastador. Se aisló en buena medida a España de importantísimos centros de innovación intelectual, justo cuando la Revolución Científica comenzaba a tomar forma en el norte de Europa y la República de las Letras, de cuya topología ya os hablé, empezaba a fraguarse. La fuga de capital humano tuvo consecuencias devastadoras para los territorios católicos. La emigración intelectual se convirtió en una hemorragia estructural que debilitaba la capacidad de innovación y de competencia institucional de largo plazo.

El control se impuso sobre lo que se estudiaba y sobre quién podía estudiar, enseñar o publicar. Las universidades se sometieron a vigilancia ideológica, los impresores a censura previa y los catedráticos a delación constante. Aunque la leyenda negra agrandó su sombra más de la cuenta, la Inquisición no necesitaba quemar libros todos los días para ser eficaz: bastaba con que todos supieran que podía hacerlo. Y hay números que lo avalan.

El estudio de Cabello: Radiografía cuantitativa de la caída

Para investigar si la ciencia se vio afectada por la Contrarreforma, hace un par de años se publicó un interesantísimo estudio de Matías Cabello: Counter-Reformation and the Long-Run Decline of Science: A Black legend?. En él, el autor recurre a una aproximación innovadora: el uso de biografías en Wikidata para medir la actividad científica a nivel de ciudad y año. Define como “científicos activos” a aquellos individuos entre los 25 y los 50 años, edad considerada como el rango de máxima productividad científica, y contabiliza cuántos científicos vivían en una ciudad determinada durante cada año, con respecto al tamaño de su población.

Este enfoque tiene ventajas y limitaciones. Permite trazar tendencias a largo plazo, incluso en períodos con escasez de datos, y captar el impacto de eventos históricos. Aunque su efecto pueda aparecer de forma retardada y sus resultados deban ser interpretados con cautela, son como mínimo elocuentes e iluminadores.

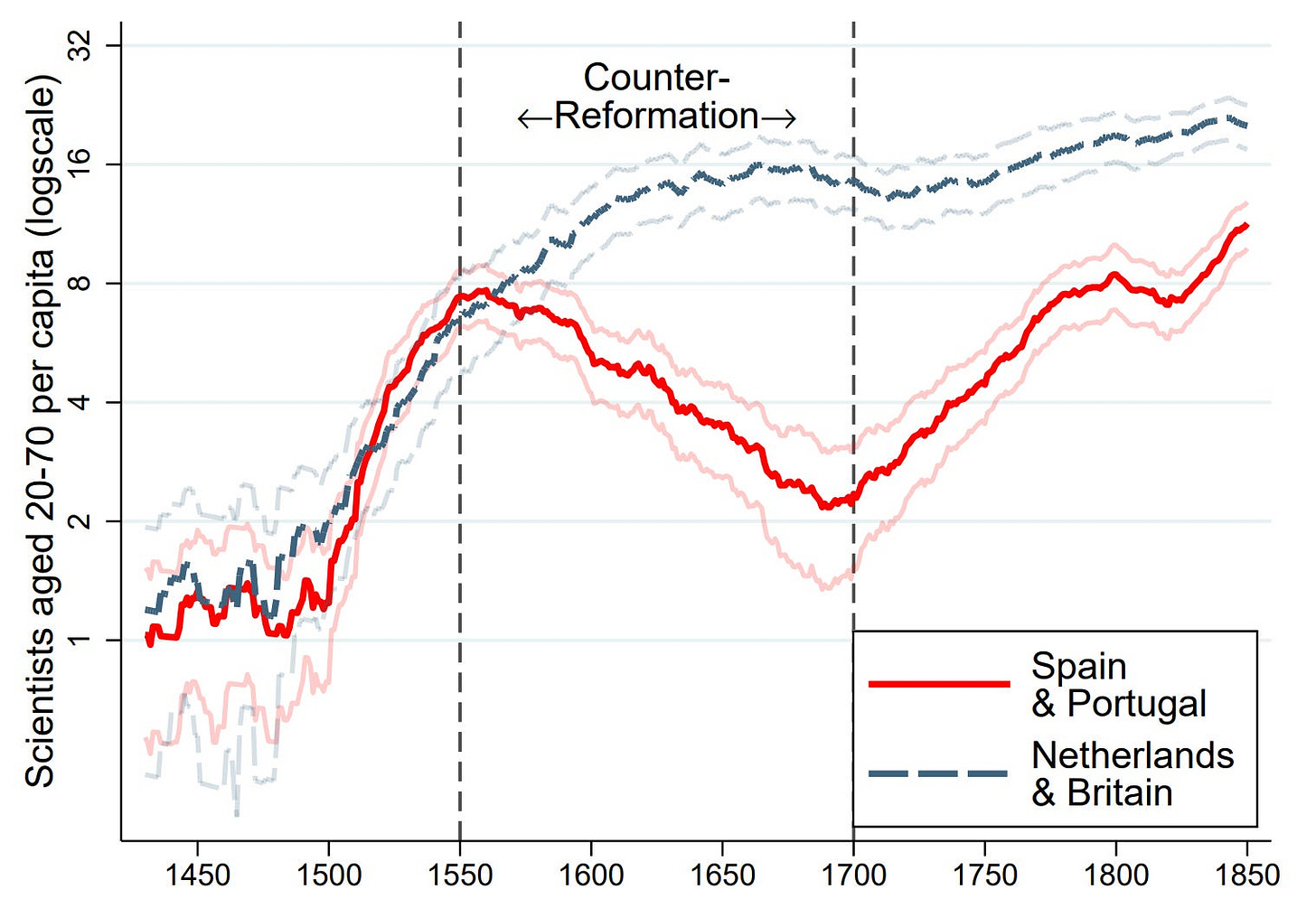

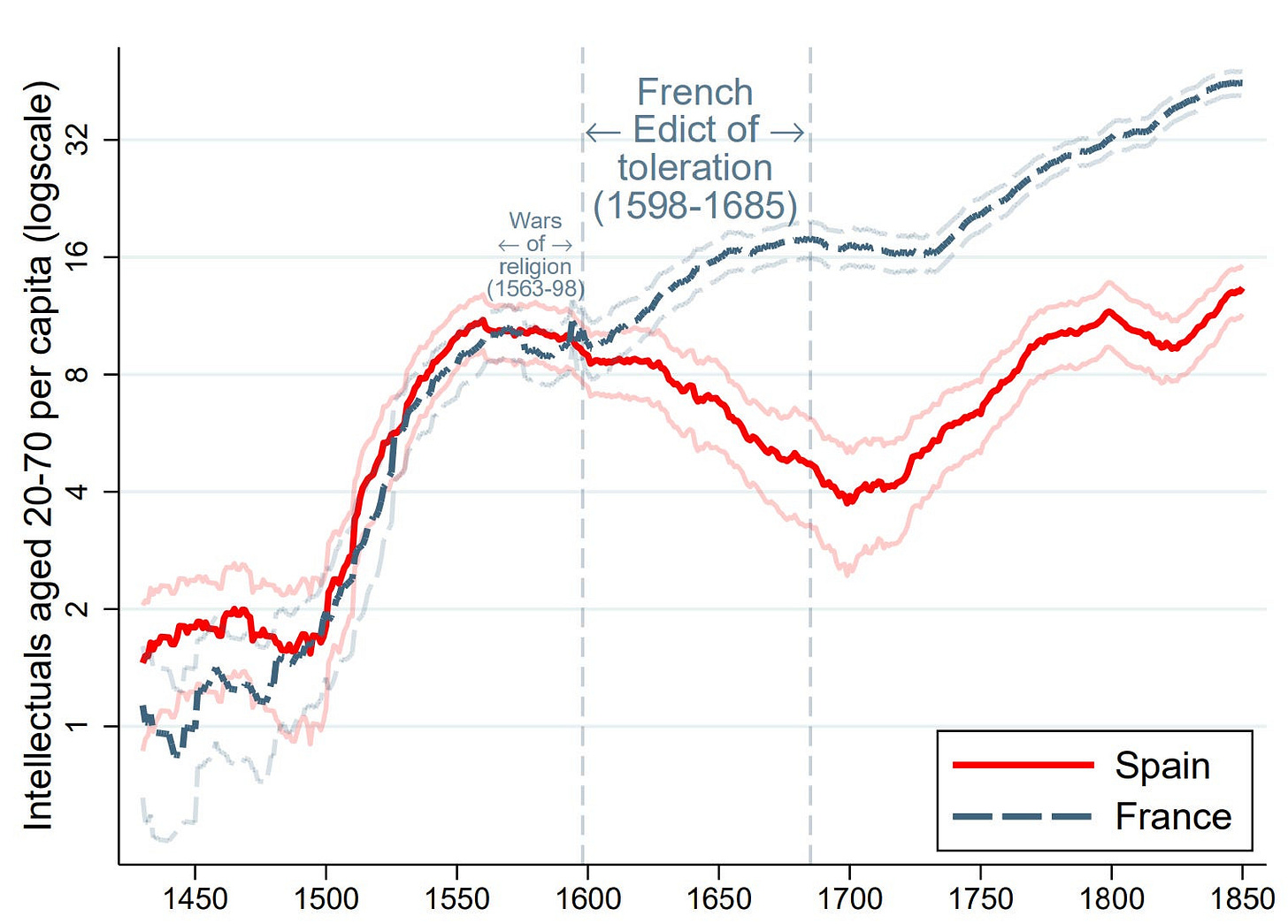

Por ejemplo, desde la irrupción de la imprenta y hasta la Contrarreforma, las regiones protestantes y católicas de Europa seguían una trayectoria bastante similar en el crecimiento de científicos, pero a partir de su eclosión este crecimiento se invirtió en las regiones católicas, como puede verse comparando a España y Portugal con los Países Bajos e Inglaterra:

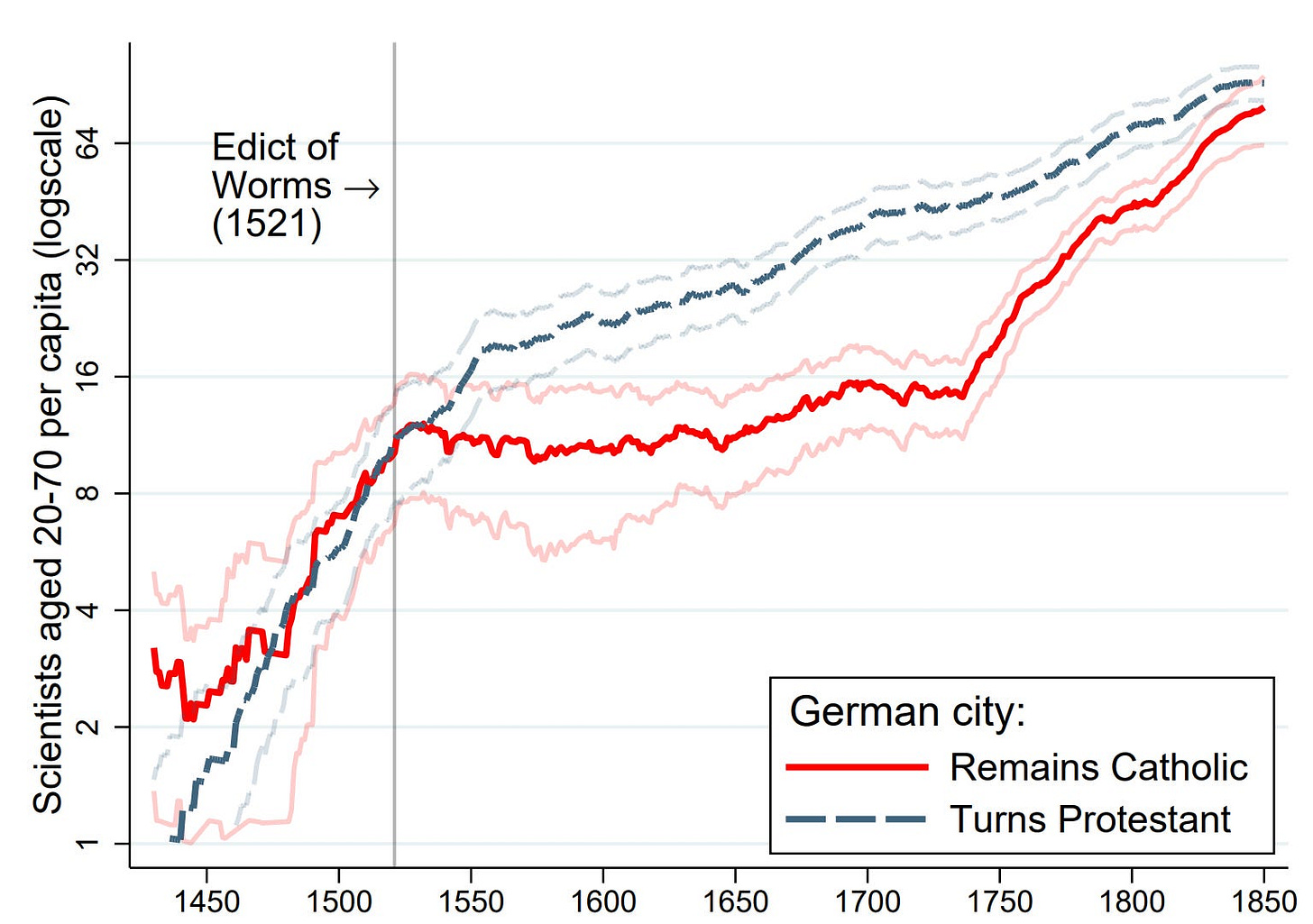

Al examinar estas tendencias, Cabello detecta que algunos eventos históricos clave durante la Contrarreforma llevaron a una notable divergencia en la producción científica entre las tierras católicas y protestantes, como por ejemplo sucedió con la dieta de Worms (1521), y el edicto de 1558-1559 que antes comentaba:

La diferencia de las trayectorias coincide con la intensidad, duración y ritmo de implementación de las políticas contrarreformistas en cada región. En aquellas zonas donde la Contrarreforma se aplicó con mayor rigor —como España, los Países Bajos del sur o partes de Italia—, el descenso en la producción científica fue más pronunciado y persistente. En cambio, en regiones donde la reacción católica fue más tenue o más tardía —como en partes del sur de Alemania o en Francia durante ciertos períodos—, la caída fue menos severa o incluso no llegó a producirse.

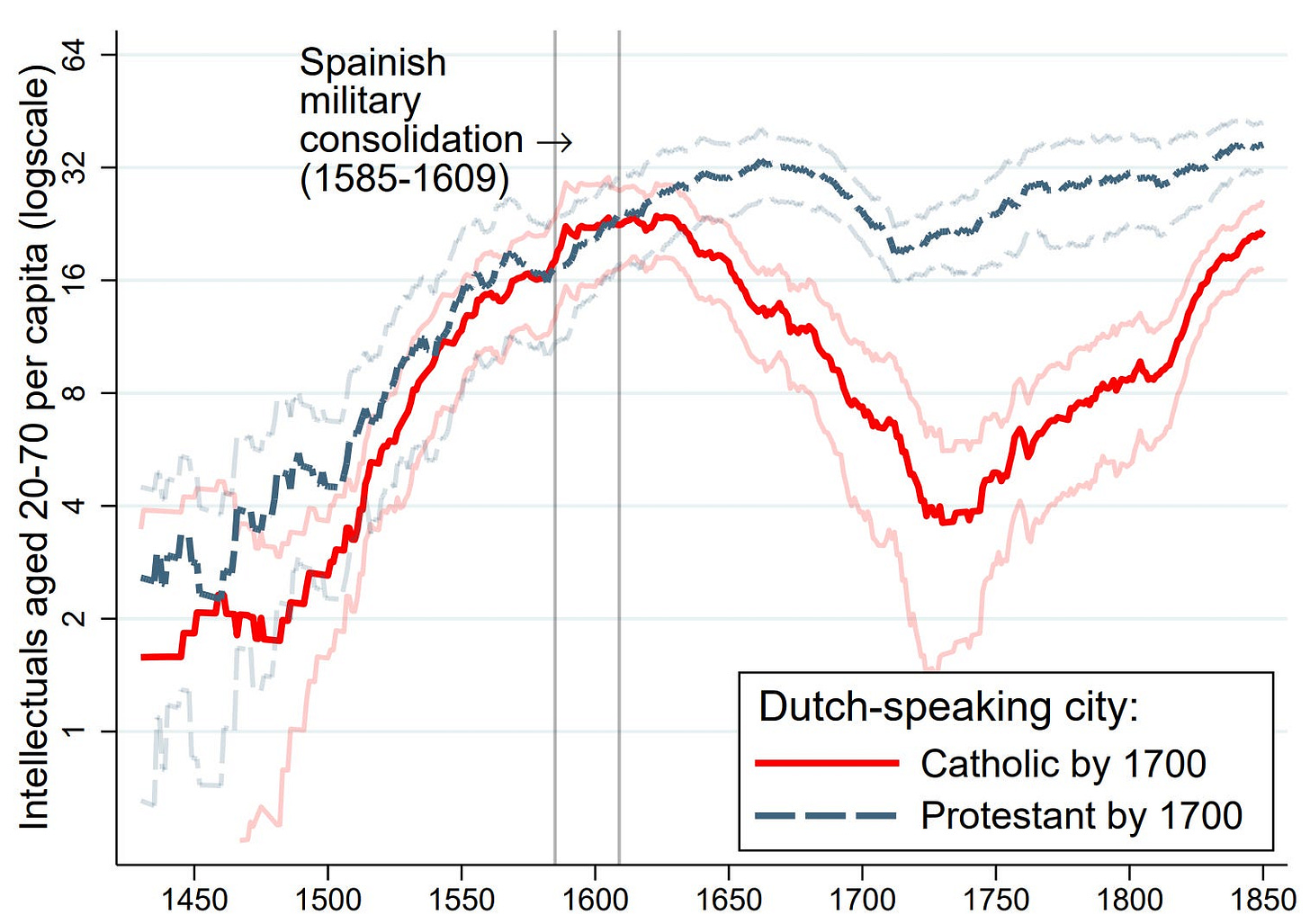

El cambio de siglo fue testigo de un episodio notable de contraste entre la Monarquía Hispánica - el llamado Hércules de Europa de la época - y la disidente región de los nacientes Países Bajos, enfrentados en la Guerra de los ochenta años, tal y como se la conoce en España. La primera potencia, aunque en bancarrota recurrente, estaba dotada con fuentes de ingresos inigualables desde el otro lado del Atlántico para financiar a sus temidos Tercios. Las provincias rebeldes, a pesar de contar con una pequeña población, eran singularmente prósperas, descentralizadas y además de contar con el apoyo de otros enemigos de la hegemonía española, estaban mucho más abiertas a los flujos de la imprenta y sus mayores tasas de alfabetización y capital humano. Algún día dedicaré una publicación a esta apasionante historia.

El caso es que los datos de Cabello muestran que, dentro del prolongado conflicto, la temporal consolidación militar española en la región, de nuevo, detuvo el progreso científico en las ciudades bajo su control (1585-1608), mientras que las zonas aún sublevadas verían florecer con su divergencia el llamado Siglo de Oro Holandés y su ascenso como potencia mundial marítima, militar y científica.

En ese periodo, decenas de miles de holandeses del sur, predominantemente de origen burgués o de trabajadores cualificados, emigraron hacia el norte tras la represión española. El centro de la prosperidad se fue trasladando desde las ciudades del sur, como Brujas, Amberes, Gante y Bruselas, a las ciudades del norte, principalmente en Holanda, entre ellas Ámsterdam, La Haya y Róterdam. El caso del sorpasso entre Amberes y Ámsterdam es emblemático en este sentido2. La consolidación militar española en los Países Bajos meridionales de principios del siglo XVII no desencadenó en el establecimiento de la Inquisición allí, pero sí privó a las ciudades católicas de la futura región belga de una gran parte de su talento científico, técnico y emprendedor.

Por su parte, el caso de Francia también resulta paradigmático. Tras las devastadoras guerras de religión francesas que, entre otras razones, mantuvieron contra las cuerdas a los galos frente a la hegemonía española, el Edicto de Nantes promulgado por Enrique IV en 1598 marcó un punto de inflexión y un desacoplamiento con la contención científica española: al conceder tolerancia religiosa a los protestantes (hugonotes) en un país de mayoría católica permitió la coexistencia confesional y, con ella, el mantenimiento de redes comerciales, educativas y científicas menos controladas por la ortodoxia romana. La relativa paz interior que siguió durante varias décadas facilitó el desarrollo intelectual y científico en ciertos centros urbanos, y permitió que Francia mantuviera un dinamismo comparable al de otras regiones protestantes durante ese periodo distanciándose de España y en buena medida desplazándola como potencia hegemónica en el continente. Sin embargo, esta política fue revertida en 1685 con la revocación del edicto por Luis XIV, el paradigmático rey absoluto, lo que generó una nueva oleada de represión religiosa y la emigración de decenas de miles de hugonotes, muchos de ellos pertenecientes a profesiones técnicas e intelectuales, lo que a su vez provocó un retroceso en la producción científica del país. La Francia esplendorosa del rey Sol, que pujó con españoles en declive, con holandeses y sobre todo con ingleses por la primacía europea, acabaría cediendo en buena medida el testigo en el siglo XVIII.

En definitiva, la variación geográfica del estudio permite aislar los efectos específicos del control ideológico sobre la ciencia, mostrando cómo el endurecimiento doctrinal tuvo consecuencias directas sobre la capacidad de producir y retener capital intelectual. El estudio establece así un vínculo temporal entre decretos, índices y expulsiones por un lado, y descensos medibles en la densidad de científicos activos por otro. El mecanismo causal se halla con convincente frecuencia en el control intelectual: la supresión de la libre investigación, las restricciones a la colaboración científica, y la imposición de una ortodoxia ideológica. Este control fue ejercido de forma más eficaz y sistemática por el catolicismo gracias a estructuras centralizadas como la Inquisición y el índice de libros prohibidos. Los protestantes también intentaron reprimir ideas, pero carecieron de coordinación suficiente. Y la imprenta rindió a sus anchas sirviendo a su propaganda, a su ciencia, a su comercio y a su innovación. Pero caben matices.

La paradoja jesuita y la captación de capital humano

Al interesantísimo trabajo de Cabello pueden hacerse algunos matices y razonamientos complementarios. Por ejemplo, cabe reconocer que algunas políticas sólo afectan a la producción científica con cierto retardo. Prohibir que los jóvenes estudien fuera o cerrar universidades impacta primero en las fases iniciales del proceso formativo, por lo que sus efectos sobre el número de científicos activos suelen manifestarse con un desfase de entre una y dos décadas. Sin embargo, algunos de los gráficos del estudio de Cabello muestran descensos que se producen casi inmediatamente después de la implementación de determinadas políticas represivas, como el decreto de 1559. Esta rapidez aparente plantea dudas metodológicas sobre la precisión temporal de la métrica utilizada. Es posible que los datos biográficos recojan efectos anticipados por otros factores previos o que el modelo no capture bien el decalaje entre causas y consecuencias. Esta limitación no invalida el valor general del estudio, pero invita a una lectura crítica de ciertas correlaciones temporales, especialmente cuando se utilizan para inferencias causales directas.

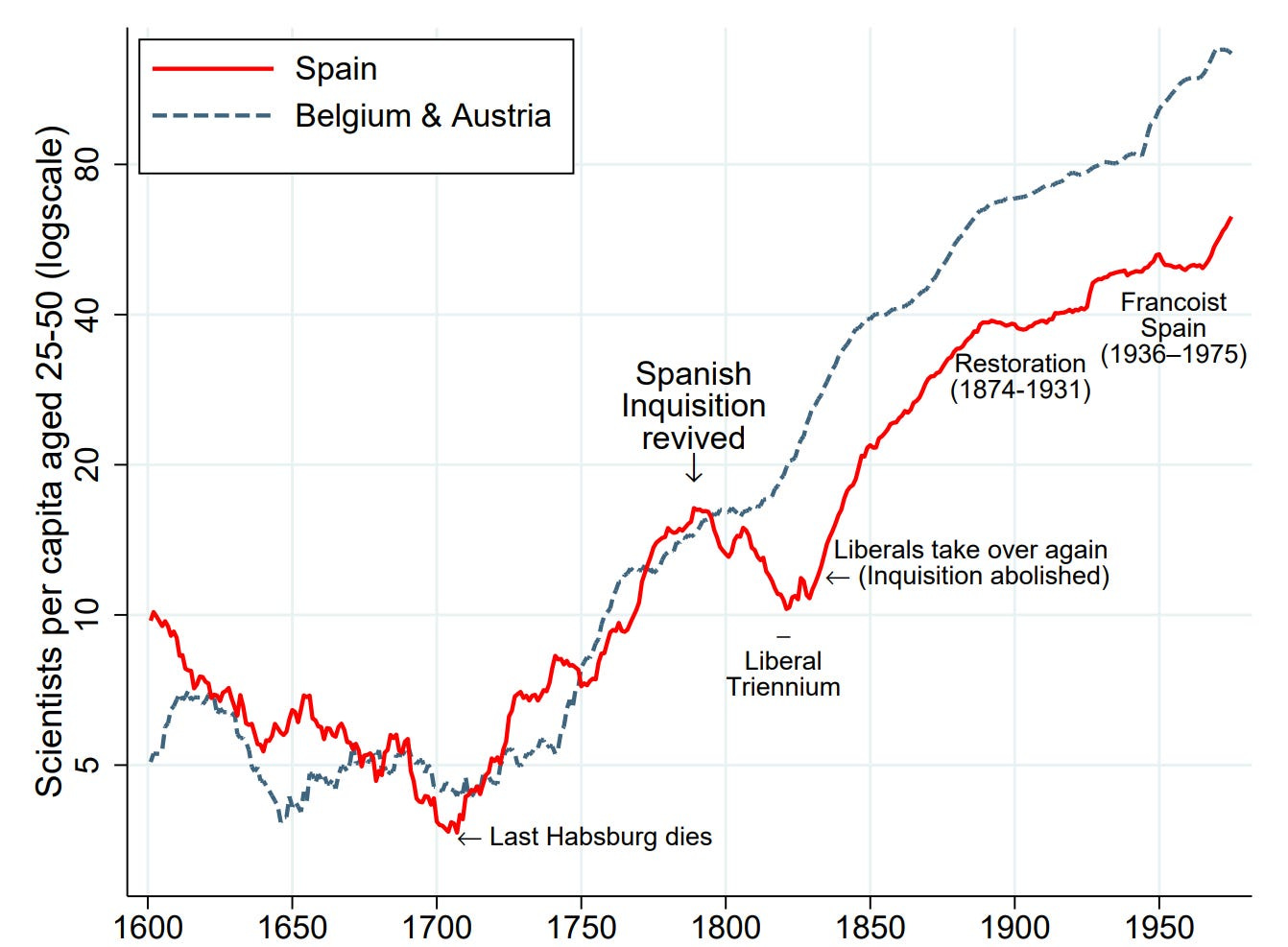

Por otra parte, una crítica especialmente relevante al modelo de Cabello es la explicación de ciertos cambios en las tendencias de los datos atribuidos a hipotéticas causas de dudosa verosimilitud. Tal es el caso del declive a partir del final del siglo XVIII y principios del XIX de la ciencia española que él atribuye a un resurgimiento de la Inquisición española. Sin embargo, paradójicamente, cabe encontrar la respuesta en uno de los efectos positivos que la Contrarreforma tuvo para la ciencia:

Como es sabido, buena parte de las instituciones educativas europeas del Antiguo Régimen eran de fundación eclesiástica, y dentro de ese entramado, la Compañía de Jesús destacó como una de las órdenes más activas e influyentes. Fundados en 1540, los jesuitas defendieron los principios de la Contrarreforma por doquier al mismo tiempo que cultivaban el conocimiento: fundaron cientos de colegios, elaboraron planes de estudio racionalizados, promovieron la enseñanza de lenguas clásicas y modernas, e impulsaron saberes científicos, en especial las matemáticas y la astronomía. Así, no solo educaban, sino que también investigaban, participando en aquella red ilustrada de la República de las Letras.

Por eso, su expulsión de España y de buena parte de Europa, lejos de reducir la censura e impulsar el crecimiento científico y a la larga el técnico y económico, mermó aún más la docencia y la investigación, creando un vacío institucional que agravó la brecha con las regiones donde la Ilustración avanzaba sin trabas. En el caso español, este fenómeno se produjo en 1767, lo que supuso una fractura profunda en el sistema educativo e intelectual del mundo hispánico y que bien puede estar detrás del comportamiento de los datos que observa Cabello. Si bien casi todo el siglo XVIII contó con un crecimiento sostenido de la producción científica española al albur del pensamiento ilustrado semejante al de otras regiones como la región belga o la austriaca, parece que la reactivación de la Inquisición española3 no fue causa de este declive, como apunta Cabello, sino más bien la expulsión de los jesuitas hasta que esta fue suplida:

Carlos III justificó la expulsión apelando a motivos de orden público y obediencia, tras los tumultos conocidos como el "motín de Esquilache". Sin embargo, detrás de esta versión oficial se encontraba una creciente desconfianza hacia el poder que los jesuitas habían acumulado a través de su red global de colegios, su influencia sobre las élites y su capacidad para operar con una relativa autonomía respecto al control estatal. Su lealtad directa al papa los convertía en un actor incómodo para los monarcas ilustrados que intentaban fortalecer sus propias estructuras administrativas bajo el modelo del despotismo ilustrado.

Además, sus actividades intelectuales, aunque generalmente subordinadas a la ortodoxia, los colocaban en una posición ambigua respecto a las nuevas corrientes racionalistas, por lo que fueron vistos tanto por conservadores como por reformistas como un obstáculo. Esta convergencia de intereses entre sectores tradicionales y modernizadores explica por qué su expulsión fue apoyada por amplios sectores de la Corte y ejecutada con rapidez y severidad. El resultado fue la desarticulación de una infraestructura educativa compleja, cuyos efectos negativos sobre la producción científica y técnica fueron inmediatos.

El desmantelamiento repentino de su red estructurada de colegios, universidades, laboratorios y bibliotecas dejó a España —y a otros países que los expulsaron— huérfana de una clase ilustrada clave, precisamente en el momento en que la Ilustración exigía modernizar el saber, racionalizar las instituciones y formar ciudadanos libres y críticos. Esta ruptura no pudo compensarse con rapidez: la sustitución improvisada por redes estatales o por otras órdenes menos orientadas a la ciencia produjo una desaceleración estructural que la métrica de Cabello registra con claridad en la curva descendente de científicos activos a partir de la década de 1770. Este hecho coincide casi exactamente con el comienzo del declive más pronunciado en la producción científica española, que se prolonga hasta bien entrado el siglo XIX.

Por otro lado, el caso de los jesuitas tiene una lectura ulterior y que no aparece explícito en el trabajo de Cabello ni apunta directamente a la censura positiva: el coste de oportunidad de la vida clerical. En los países católicos, la Iglesia captó a muchos de los jóvenes más brillantes para carreras eclesiásticas. Esta captación no respondía únicamente a un deseo vocacional, sino también a las posibilidades reales de ascenso social y acceso a una educación superior que ofrecía la carrera eclesial. Sin embargo, una vez dentro de la institución, sus capacidades y energías eran absorbidas por tareas litúrgicas, administrativas y pastorales, que poco o nada tenían que ver con la investigación científica. Aunque algunos sacerdotes cultivaban disciplinas científicas por interés personal o como parte de sus responsabilidades educativas, su producción se veía constreñida por la exigencia de fidelidad doctrinal, la escasez de tiempo y, en muchos casos, la imposibilidad de acceder libremente a textos considerados sospechosos o prohibidos.

Paradójicamente, cuanto más eficaz era la Iglesia en formar y atraer a los mejores talentos, más se debilitaba la ciencia civil. Aquellos que en otro contexto habrían podido convertirse en matemáticos, físicos o naturalistas de primera línea, quedaban encuadrados en estructuras que subordinaban la razón empírica a la obediencia. El talento no se desperdiciaba del todo, pero se reorientaba hacia otros fines: la apologética, la administración diocesana o la enseñanza subordinada a la ortodoxia. Este fenómeno contribuyó a vaciar progresivamente de contenido científico las instituciones laicas en los territorios católicos, dejando el impulso innovador en manos de un número reducido de excepciones individuales o de redes académicas marginales. El resultado fue una ciencia más endogámica, cautelosa y discontinua. Algunos casos ilustran esta paradoja con claridad4.

En cambio, en el mundo protestante, una menor estructura eclesial resultó en una menor captura del talento por parte de sus instituciones religiosas, que además permitían más fácilmente conciliar su actividad con la ciencia. El clero solía poder casarse y tener hijos, facilitando la transmisión intergeneracional del capital humano. Algunos de los grandes científicos británicos del siglo XVIII —como Stephen Hales o William Derham— eran clérigos que conciliaban su vida pastoral con la investigación, disfrutando de una autonomía mucho mayor que la de sus equivalentes católicos. Y un creciente volumen emergía del talento laico. Esta diferencia estructural en el reclutamiento y en el uso del tiempo y los recursos explica por qué los países católicos tenían un porcentaje mucho mayor de científicos clérigos, pero con menor productividad media.

A modo de conclusión

La censura intelectual tiene un efecto que va mucho más allá del silenciamiento inmediato. Actúa como un inhibidor sistémico: impide que las ideas circulen, obstaculiza la formación de nuevos pensadores, desalienta a quienes podrían haber seguido una vocación científica y fragmenta las redes de colaboración necesarias para el desarrollo del conocimiento. Su efecto es multiplicador, no sólo en lo que destruye directamente, sino en lo que impide que llegue a existir.

Las instituciones educativas, por su parte, son el andamiaje fundamental sobre el que se edifica el saber colectivo. La historia española del siglo XVIII ofrece una lección elocuente: la expulsión de los jesuitas, que eran responsables de buena parte del sistema educativo, dejó un vacío que no se llenó fácilmente. Aunque con el tiempo se fue reemplazando esa infraestructura, el daño ya estaba hecho. El desmantelamiento de una red formativa sólida tiene efectos que se prolongan durante generaciones, y que afectan directamente a la capacidad de producir ciencia.

El reclutamiento clerical, en contextos como el católico, compitió frontalmente con la ciencia. La Iglesia captaba a muchos de los jóvenes más brillantes, pero no para fomentar en ellos el pensamiento crítico o la investigación libre, sino para servir a fines doctrinales. Esto drenó talento del ámbito civil y redujo la masa crítica de posibles científicos laicos, impidiendo que se consolidaran comunidades científicas estables.

Por otra parte, una vez que se abre una brecha en términos de capital humano, productividad científica o innovación, cerrarla puede llevar siglos. Las regiones que se quedaron atrás durante la Contrarreforma no lograron recuperarse completamente ni siquiera con la llegada de las ideas ilustradas. La inercia del atraso es tan poderosa como la del progreso.

La historia, en definitiva, nos recuerda que la censura no siempre adopta la forma de hogueras o inquisidores. Hoy puede manifestarse como vetos a conferencias incómodas, llamadas a la cancelación, presiones políticas sobre la financiación académica, o restricciones ideológicas disfrazadas de protocolos institucionales. Son medidas que pueden parecer triviales en el presente, pero cuyos efectos se acumulan hasta fracturar la continuidad del pensamiento libre, la innovación y el crecimiento económico. Reparar esas fisuras puede llevar generaciones.

Gracias por leerme.

La libre interpretación de las Escrituras que Lutero proclamaba muy pronto se topó con importantes medidas para perseguir disidentes dentro del protestantismo, como en la Guerra de los campesinos alemanes (1524-1525), que el propio Lutero avaló.

La contienda fue debilitando el esplendor de Amberes desde su saqueo (1576) hasta su toma (1585) por los españoles que tanto celebró Felipe II. La pérdida de población por el asedio, y a continuación la forzada migración de los protestantes que no se atuvieran al régimen católico hizo que muchos pujantes burgueses emigraran a las Provincias Unidas del norte, y Ámsterdam tomó el relevo poblacional y económicamente.

En esta etapa, la Inquisición no se centró tanto en prohibir la literatura científica como en todo caso la literatura política.

El jesuita alemán Athanasius Kircher, por ejemplo, fue un erudito prolífico en campos como la óptica, la geología, la egiptología y la música, pero gran parte de su producción quedó lastrada por compromisos teológicos y una metodología especulativa que evitaba el experimento sistemático. Otro caso notable es el del español Benito Feijóo, benedictino ilustrado que defendió el pensamiento crítico y el empirismo en el siglo XVIII, pero cuya influencia fue más literaria que científica en sentido estricto, en parte por las restricciones del contexto eclesiástico. Incluso en territorios católicos ilustrados, como Francia, encontramos a clérigos como Jean-Antoine Nollet, físico y sacerdote, que enseñaba electricidad y óptica, pero cuya carrera estaba atravesada por los límites impuestos por la teología y el temor a la heterodoxia.

Una lista de libros prohibidos en el siglo XVI y una lista de ponentes o conferenciantes rechazados en universidades u otras plataformas públicas en el siglo XXI son dos líneas paralelas que discurren bastante más cerca de lo que muchos quieren ver. Y extendidas hasta el infinito, pierden el paralelismo y acaban intersectando en un punto que trunca de golpe el avance y el progreso.

Una vez más, que trabajazo haces, Javier. Enhorabuena y gracias por compartir textos tan profundos y complejos.