Convergencia artificial a la evolución natural

Vitruvio, IA y ardillas voladoras

Cuando se sentó a escribir De Architectura, tuvo que recordar algún pasaje de las campañas en la Galia. Alguno en el que un río desafiara al alba el cruce de su vieja legión. Observando la naturaleza alrededor, tuvieron que ser capaces de ingeniárselas para construir un puente sobre la marcha, con troncos, piedras y sogas, amoldándose a su cauce y a su fondo. La firmeza y utilidad de aquellas obras tácticas y de batalla eran probablemente sus características más importantes. Y lo siguieron siendo en los tiempos turbulentos que a continuación plagaron el Mediterráneo de guerras civiles, donde no cabían otras prioridades. Pero, según el poder se estabilizó, y la transición entre la República y el Imperio tomaba forma, aquel viejo ingeniero de las legiones fue observando cómo la belleza majestuosa y la armonía iban ganando protagonismo en las construcciones de su tiempo, en alguna de las cuales participó. Cuando colgó la espada, y se sentó a escribir y a dibujar en aquellos pergaminos, emergió su famosa triada para inspirar la arquitectura de todos los tiempos: firmitatis, utilitatis, venustatis. Firmeza, utilidad, belleza.

Marco Vitruvio Polión, pocos años antes de que naciera aquel judío de Nazaret que tanto daría que hablar, escribió uno de los manuales de arquitectura más citados de la historia, que permaneció oculto durante siglos, y que resucitó profundamente durante el Renacimiento. En él, se describía toda suerte de órdenes y proporciones, materiales y técnicas, decoración y tipologías, hidráulica y colores, mecánica y gnomónica. Bebiendo de los helenísticos, como Ctesibio, maestro de autómatas y fuentes, en sus textos destilaba su admiración por el ingenio que convierte el agua y el aire en trabajo útil. Así tuvo espacio para dedicarse a las máquinas de tracción, a las elevadoras de agua y a los artefactos bélicos, como catapultas o ballestas. Su rueda hidráulica estuvo cerca, probablemente, de convertirse en una de aquellas innovaciones clausuradas, gracias a su increíble productividad1.

Pero si hubo uno de entre sus mandatos que cobró especial fuerza fue el de su exhortación a la importancia de imitar a la naturaleza como punto de partida esencial de todo diseño, y que tanto resonaría en los artistas renacentistas. La sabiduría natural debía ser celebrada en cada estructura y en cada intento por resolver un problema de ingeniería. El mismo cuerpo humano era un referente, al tratarse para Vitruvio y tantos otros de un microcosmos de la armonía universal. El famoso dibujo de Leonardo da Vinci, el Hombre de Vitruvio, sobre las proporciones anatómicas humanas, está basado precisamente en sus indicaciones. La resolución de problemas de la ingeniería resulta particularmente exitosa cuando imita a la naturaleza. Y en los tiempos de IA esto sigue siendo pertinazmente así.

Aprendizaje iterativo

En las últimas décadas y en particular en los últimos años, hemos sido testigos de innovaciones notables en el campo de las tecnologías de la información para la resolución de problemas. Desde la concepción de las primeras redes neuronales y el redescubrimiento de la retropropagación de mediados del siglo pasado, las técnicas de machine learning nos han permitido extraer patrones de grandes cantidades de datos estructurados para apoyar decisiones basadas en correlaciones y predicciones estadísticas. El deep learning ha abierto la puerta a arquitecturas profundas con múltiples capas, capaces de aprender representaciones jerárquicas: redes convolucionales para la visión, recurrentes para procesar secuencias y transformers que hoy dominan el procesamiento de lenguaje y la multimodalidad.

Las técnicas que han permitido mejorar estos mecanismos han encontrado en los bucles de realimentación y en la retropropagación del error su fuerte. En el aprendizaje por refuerzo el sistema se entrena recibiendo recompensas y castigos, y recalibra los pesos de su red hasta minimizar su error de salida, y así dominar tareas de control continuo o juegos de enorme complejidad. El aprendizaje no supervisado es capaz de descubrir, sin recompensas externas, estructuras latentes y regularidades ocultas en los datos. El autoaprendizaje evolutivo, por su parte, pone en marcha algoritmos inspirados en la variación y la selección iterativa, que automatizan el diseño buscando la novedad y favoreciendo la exploración, para evitar quedar atrapados en óptimos locales o parciales. Toda esta batería técnica de innovaciones transmite la sensación de una ruptura radical con los desarrollos anteriores basados en el ingenio humano, como si se tratara de inaugurar una forma inédita de generar inteligencia construida en silicio.

Sin embargo, resulta sorprendente comprobar que, bajo la superficie de su novedad, late aquella verdad más antigua de Vitruvio, y que en realidad se remonta al origen biológico: la naturaleza lleva millones de años aplicando, con paciencia ciega, mecanismos de prueba y error realimentados mediante la selección natural que coinciden o al menos recuerdan de forma inquietante al resultado de los algoritmos que hoy consideramos de vanguardia. En cierto modo, los desarrollos de la IA no hacen más que redescubrir atajos ya explorados por la selección natural. Imitar a la naturaleza, como rezaba el clásico, sigue siendo una directriz a la que prestar atención para lograr aquella triada de firmeza, utilidad y belleza.

Biomímesis

Un gemelo digital es un espejo virtual de algo físico —una turbina, un edificio, una línea de producción, incluso un paciente—: un modelo que se alimenta de sensores en tiempo real y de su historia para comportarse como el original, simular escenarios, anticipar fallos y optimizar decisiones sin detener la producción ni poner en riesgo a nadie. Mezcla física computacional, estadística e IA para cerrar el círculo entre diseño, operación y mantenimiento. Su capacidad para explorar ensayos y posibles cambios permite aprender lo que funciona y lo que no, trasladando después ese aprendizaje al mundo material.

Sobre este tipo de elementos virtuales y en general en el diseño digital de estructuras, se aplican técnicas de optimización topológica que son probablemente uno de los casos que mejor ilustran la capacidad de la tecnología para emular los mecanismos que la selección natural lleva explorando durante millones de años. Esta optimización funciona como si dejáramos que la gravedad fuera una escultora. Como si expusiéramos un bloque de material a la erosión de un río de cargas que lo atraviesa. El algoritmo escucha ese río y vacía lo que estorba, dejando solo nervios, costillas y venas donde la corriente aprieta. Por eso lo que resulta huele a hueso, hoja y delta fluvial. La optimización topológica hace emerger una gramática de diseño que casa rendimiento estructural, función y expresión; y lo hace con ejemplos que son casi fábulas de ingeniería, figuras biomiméticas que afloran sin calco literal.

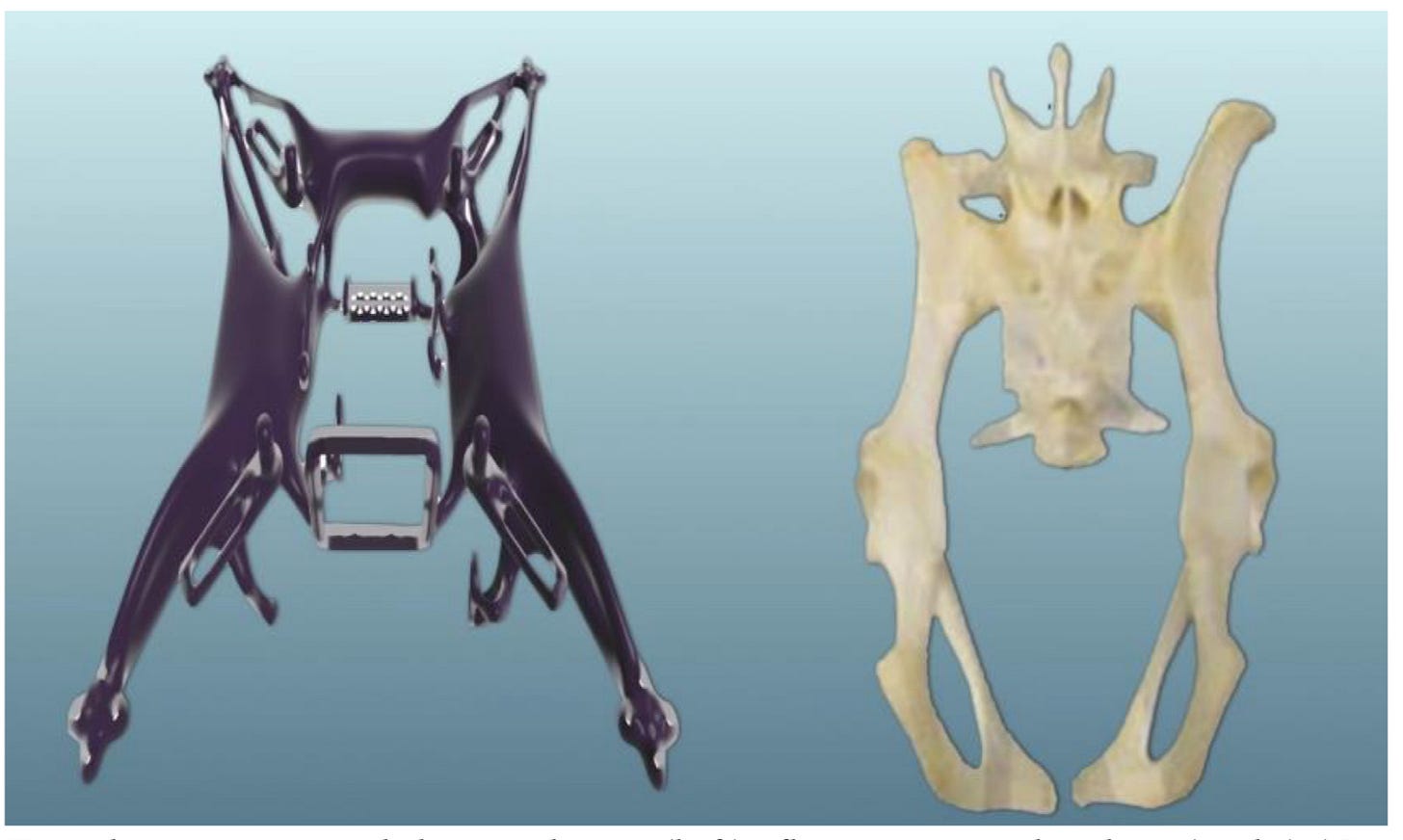

Por ejemplo, en el diseño de drones voladores el proceso comienza estableciendo un punto de partida y unas condiciones de contorno mínimas, como un volumen máximo o un material dado. Y entonces se lanza al algoritmo el reto de asumir la ubicación de los motores, la batería, la cámara; la necesidad de soportar giros bruscos, empujes, tensiones y un aterrizaje duro; y al mismo tiempo la encomienda de reducir al máximo la cantidad de material del chasis para asegurar la ligereza del dron. El software empieza entonces un juego de ensayo y error: pone peso, lo retira, vuelve a probar, elimina lo que no ayuda, refuerza lo que sí, como si estuviera cincelando a ciegas dentro de un bloque invisible. Tras decenas de rondas, emerge algo inesperado: no se trata de una placa rectangular ni una cruz rígida, sino un entramado que parece “haber crecido” por sí mismo siguiendo las trayectorias de las fuerzas. El chasis recuerda a un hueso ligero, con nervaduras que conectan motores y centro, arcos que protegen la cámara, refuerzos donde las patas reciben el golpe del aterrizaje, y huecos abiertos en el resto. No se buscaba belleza, pero la hay, porque el cálculo ha tallado solo lo necesario. El resultado final asombra precisamente por su lógica: rígido donde importa, vacío donde no, tan natural que uno podría confundirlo con una pieza de anatomía. Por ejemplo, la del esqueleto de una ardilla voladora (Pteromyini). El algoritmo ha pulido lo que parece una obra de la naturaleza.

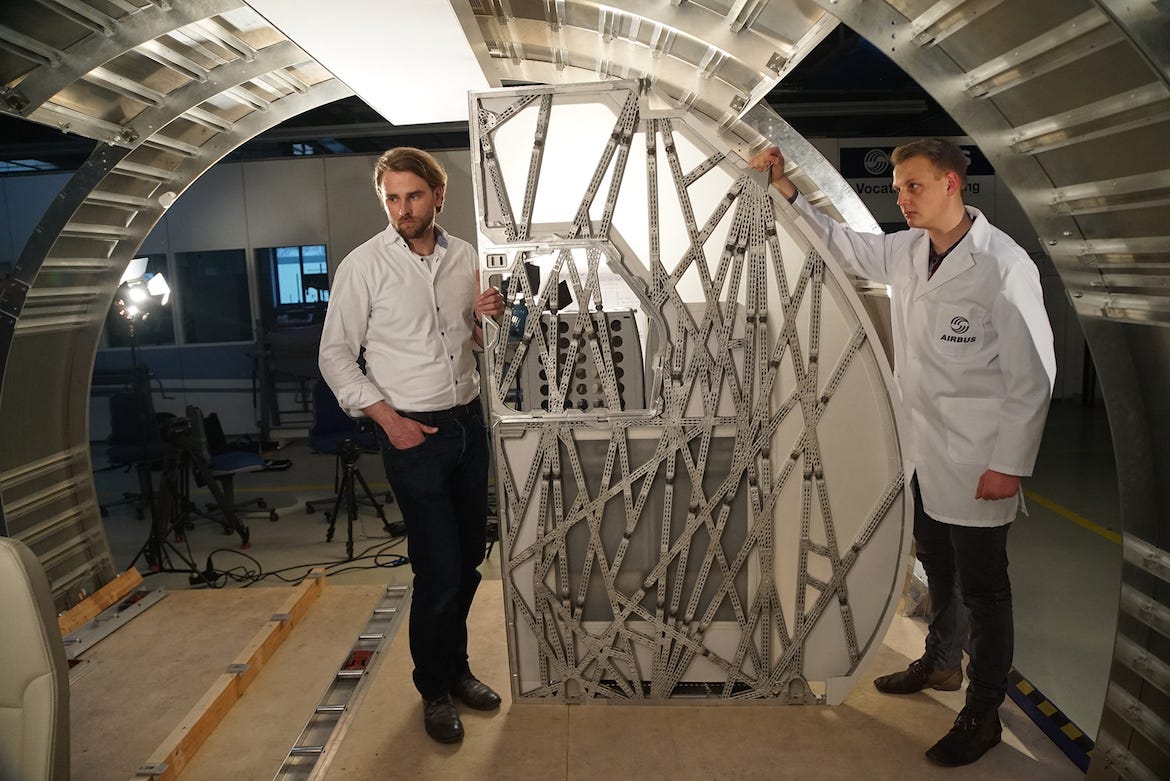

Como este, los ejemplos se agolpan en el diseño aeronáutico donde los algoritmos de optimización topológica sobre el fuselaje de los aviones acaban generando soluciones que recuerdan a las formaciones vegetales que sustentan tejidos, que irrigan una hoja, o que conforman la estructura interna de un tallo. Nuevamente la persecución de ciertas características lleva a los algoritmos a converger con la sabiduría biológica: configuraciones orgánicas, fractales y jerárquicas, que la vida lleva milenios desplegando para sostenerse con el menor gasto energético posible.

En realidad estos descubrimientos no son tan sorprendentes. Mucha arquitectura e importantes corrientes del diseño siguen todavía el mandato de Vitruvio y entienden que cuando sus proyectos imitan a la naturaleza, aunque no entienda del todo cómo, la fortaleza, la utilidad y la belleza aparecen. Ya sea en sus proyectos teóricos o en los ejecutados, las formas biológicas brotan.

Imitar a la naturaleza en puridad está probablemente fuera de nuestro alcance. Nuestra interpretación está siempre mediada, como bien recuerda el estructuralismo, por el ineludible contexto simbólico de convenciones2. Además, las variables que consideramos en los modelos de optimización topológica siempre son limitadas y no encuentran soluciones que respondan siempre a las necesidades. Sin embargo, los algoritmos a través de las matemáticas nos revelan que la imitación a la naturaleza puede ser razonablemente objetiva, y que no proviene de un oscuro misticismo naturalista, sino del reconocimiento de que el ciego proceso de la selección natural acaba acumulando, sin intencionalidad, eficiencia que no solo es firme y es útil, sino que a nuestros ojos resulta bella, pues apreciarla por nuestra parte forma parte de ese mismo proceso natural.

Con ello, la lista de proyectos artificiales que se construyen apelando a su semejanza con la naturaleza se alarga: las redes neuronales artificiales para visión computacional se inspiran en la retina; los algoritmos de enjambre se asemejan a las colonias de hormigas y bandadas de estorninos; los sistemas de refrigeración biomiméticos reproducen la estructura de los termiteros africanos. Cada vez que la IA busca optimizar un problema complejo, en infinidad de ocasiones, termina tropezando con soluciones que la evolución ya había cincelado en huesos, hojas y tejidos.

La hipótesis de un simulacro evolutivo

Indudablemente, la opacidad algorítmica impide interpretar a ciencia cierta con qué arcanos naturales converge la tecnología, o si es pura semejanza suficientemente eficaz. Pero es inevitable especular con la idea de que si las leyes de escalabilidad se conservasen y la capacidad de cómputo y los datos de entrenamiento crecieran lo suficiente, podríamos disponer de un escenario inigualable para dar un salto cualitativo en el progreso de nuestro conocimiento: una simulación del proceso evolutivo natural completo en un microcosmos virtual. Un gran gemelo digital para la entera biosfera.

La complejidad es tan elevada que probablemente siempre andemos con versiones simplificadas o como mucho muy parciales. Aunque quizá exista un límite imposible de rebasar, pues emular con suficiente detalle tal nivel de complejidad nos llevaría a una mera duplicación que no fuera informativa, al estilo del cuento de Borges, Del rigor en la ciencia: aquel mapa tan sumamente detallado que escaló hasta unos niveles que acabaron igualando el tamaño del territorio y perdiendo toda utilidad3.

Sin embargo, es probable que no nos quede otra que adentrarnos en lo posible en esta imitación exhaustiva de la naturaleza para superar algunos de los límites que nos parecen insalvables para seguir progresando en nuestro conocimiento y nuestro desarrollo tecnológico. Por ejemplo, para superar la llamada paradoja de Moravec y derribar por fin las paredes que confinan a las máquinas a ser terriblemente buenas en resolver complejísimas ecuaciones, calcular trayectorias, o incluso componer versos que figuran entre los más apreciados por los humanos, y sin embargo naufragar o tener un éxito mediocre con enormes costes cuando se enfrentan a tareas triviales que nos resultan casi innatas como caminar, guardar el equilibrio, atarse unos cordones, doblar una prenda de ropa, reconocer emociones en rostros, o interpretar matices en la entonación.

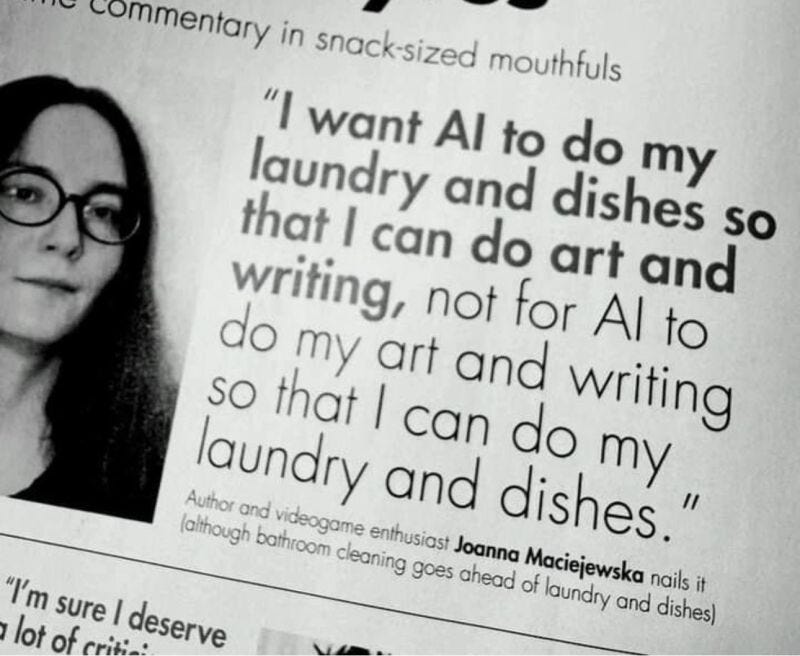

Hermanado con esta paradoja se encuentra, en el fondo, el problema del “efecto Baumol”: los avances técnicos no siempre abaratan lo que más nos interesa automatizar, y al aumentar la productividad paradójicamente encarecen la mano de obra humana para prestar los servicios cuya automatización sigue quedando muy lejos. Urge poder dar a la IA un espacio para que comprenda el mundo en el que vivimos. Especialmente para que automatice esas tareas como cocinar o hacer la colada, y no precisamente las de escribir o hacer arte:

Por eso, aún con sus limitaciones, un simulacro evolutivo que imitase la naturaleza a gran escala tendría un potencial enorme: permitirnos explorar hipótesis sobre la evolución de un cáncer, del impacto de los microplásticos4, o del cambio climático entero; sobre la emergencia de la consciencia, sobre el camino que llevó a una especie particular —la humana— a desarrollar lenguaje, arte y técnica, etc. Sería, en cierto modo, un “sistema del mundo” digital, como soñaban los enciclopedistas del XVIII, con procesos vivos recreados en silicio - o el material que sea capaz de soportar semejante complejidad. Una máquina capaz de reproducir un simulacro de la vida nos pondría además frente a un espejo incómodo: el de nuestra propia condición como una de tantas iteraciones de lo posible. Sin encantamientos mágicos. Aunque igualmente estremecedor.

A pesar de que todo esto pueda sonar a ciencia ficción, y existan algunos cuellos de botella que nos resultan hoy irresolubles, los modelos del mundo cada vez más consistentes y detallados siguen progresando5, y la robótica acelera en tareas cotidianas, alimentando nuestras expectativas de que la convergencia que quisiera Vitruvio entre lo artificial y lo natural nos abra nuevos horizontes.

Gracias por leerme.

Se calcula que con la energía producida por una de estas ruedas se podían moler 150 kg de trigo por hora, frente a los 7 kg que apenas podían moler un par de esclavos.

El filósofo Nelson Goodman ya desmontó la idea del arte como mímesis, como espejo neutral: toda representación está mediada por convenciones, no existe un ojo inocente capaz de captar la realidad sin filtros. Lo que llamamos “parecido” no es una propiedad objetiva, sino un contrato cultural que varía según los códigos de representación; un grabado medieval o una fotografía no imitan en distinto grado, sino bajo reglas distintas. Así, el problema no es la fidelidad al mundo, sino las gramáticas de signos que sostienen la ilusión de realismo y hacen posible que algo nos parezca semejante.

En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.

Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.

Hace unos días me entraba vértigo al leer que el principal problema para estudiar el efecto de los microplásticos en nuestros organismos es que no existe grupo de control: todos estamos expuestos a ellos, presentes en nuestro cerebro o en el líquido amniótico.

Hace poco, Tencent ha lanzado Hunyuan World‑Voyager, un modelo abierto de IA capaz de transformar una sola fotografía en un entorno 3D explorable y exportable. La clave es un world cache que almacena las regiones generadas y mantiene la coherencia cuando la cámara recorre distancias largas. El sistema superó el WorldScore de Stanford en pruebas de coherencia espacial, imponiéndose a otros rivales de código abierto. Lo llamativo es que además de que baste una foto de referencia para obtener un escenario navegable, la IA recuerda lo ya creado para que las zonas visitadas se mantengan consistentes al volver. Su potencial para simular realidades, generar entornos de prueba o plantear hipótesis sobre la emergencia de propiedades complejas en sistemas virtuales los acerca, aunque a menor escala, al viejo sueño de construir un auténtico sistema del mundo.

Te leo y me viene a la mente Asimov...

Muy bien casado Vitruvio con el "gemelo digital".

La paradoja es genial: llevamos siglos soñando con máquinas que hagan el trabajo pesado… y al final tenemos algoritmos escribiendo sonetos mientras seguimos poniendo lavadoras. xD