Desmenuzando arena

Con la vista al horizonte

Algo de trascendentes tienen las pausas en verano donde, al salir de la rutina, interrumpimos el estruendo y la vorágine para abrirnos a un silencio y a un ruido, a un cambio en la rutina, que saben a ruptura. Una ruptura tras la que, en ocasiones, no siempre, de forma un tanto inadvertida, irrumpen y cuajan nuevas ideas, renovadas fuerzas, inspiradoras iniciativas y proyectos. Quizá, una forma de seguir renovando la ilusión que salpimienta el previsible regreso a esa rutina.

Cuando reestreno la pisada en la arena de la playa, me suele gustar agacharme para recoger, como el que siega, un puñado de arena, dejando que los finos granos discurran entre mis dedos mientras lo desmenuzo, como hacía Máximo Décimo Meridio en aquel coliseo cinematográfico, tanteando el terreno en el que iba a batirse en duelo. Y entonces miro al mar - o a la montaña, cuando toca - y en su profundidad hallo siempre algo de trascendencia, de balance, de aspiración. Y coqueteo con la idea, también de esa película, de que lo que hacemos en esta vida tiene algún eco en la eternidad. Aunque todos acabemos disolviéndonos como granos de arena dispersos en el aire.

Leía hace poco una cita al parecer de Karen Blixen, que decía: La cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar. Y es verdad que algo tiene esa brisa marinera que nos acaricia, ese sopor caluroso que nos calma, y esa agua salada que se nos quiebra pegada a la piel como para curarnos. Entre ellos, todavía me descubro mirando al horizonte cada verano, sintiéndome asaltado por aspiraciones sobre lo que algún día seré de mayor.

Los años pasan y las puertas y oportunidades se cierran, como es evidente, pero todavía me gusta jugar a ese juego en el que puedo imaginar un nuevo proyecto más o menos factible en el que embarcarme, para crear algo y aprender en el camino, para disfrutar de un nuevo durante más que del resultado. Que si llega el fin del mundo, nos pille bailando. Porque, como en el caso de Ulises, lo que habrá merecido la pena del viaje no es tanto alcanzar el destino como saborear el propio recorrido.

Así que, al virar la vista atrás, veo en este espacio cómo Ingeniero de letras ha seguido creciendo - particularmente en los últimos días - gracias a vuestro aliento, hilando esos puntos que conectan la tecnología, la filosofía, la historia, la economía, las ciencias en general, y el pensamiento crítico, en un crisol de curiosidades que solo destilo y os brindo a mi modo. Y que la carencia de especialización, que tan bien cotiza en los rankings de los substack mejor valorados, es aquí una marca de la casa en la que insistimos. Los diletantes que aspiramos a polímatas reclamamos esa categoría.

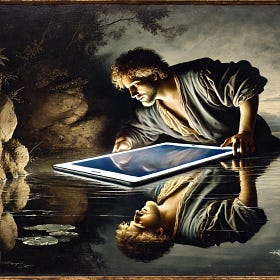

Y al observar en este espacio lo que más os ha gustado, aparece esa epidemia silenciosa que avanza entre pantallas y algoritmos encerrándonos cada vez más en casa. Nietzsche, Aristóteles o Bauman me ayudaron a desmenuzar un poco y a distinguir entre la soledad fértil —esa que serena y fecunda el pensamiento, y que podemos paladear en verano— y la soledad impuesta, disfrazada de autonomía pero profundamente deshumanizadora. La tecnología, lejos de acercarnos, parece estar debilitando el contacto directo, especialmente con ese “círculo intermedio” que conformaban los vecinos, los compañeros, la gente del barrio. Es ahí donde se cultivaba la tolerancia, la comunidad, el nosotros. El confort del hogar ampliado por las TIC, el anonimato amable de los servicios digitales y la lógica del consumo emocional a la carta han ido sustituyendo el encuentro por el scroll, la conversación por el emoji, la convivencia por la interacción programada. Y mientras tanto, crecen las mascotas, las relaciones virtuales y los agentes artificiales que nos devuelven una versión amable de nosotros mismos, como a Narciso, para crear el simulacro de que no nos sentimos solos. Quizá el verano es tiempo para quebrar esa soledad tan cómoda como devastadora, tan dopaminérgica como estéril, y cultivar con la compañía de aquellos a los que más queremos que somos, ante todo, animales sociales.

Epidemia de soledad

Decía Nietzsche que la valía de un hombre se mide por la cantidad de soledad que es capaz de soportar. Ella nos asoma a ese abismo profundo que también mira en nuestro interior y nos estremece. Solemos estar huérfanos de respuestas y nos angustia y nos atrae la espera

Aunque esta pausa veraniega también sea ocasión, quizá, de deliberar con algo más de calma o al menos desde otra óptica cuáles son los desafíos que no nos atrevemos a enfrentar, o los límites que debemos aprender a respetar. Y resuenan entonces aquellos plátanos y vallas que me sirvieron para reflexionar sobre la delicada tensión entre la innovación y la conservación, a través de dos relatos —uno ficticio y otro legendario— que, aunque no sucedieron, nos suceden cada vez que los contamos. Uno visibiliza la fuerza de la inercia social y de los paradigmas que se perpetúan por costumbre, no por comprensión. El otro nos recuerda la prudencia que recomienda no derribar lo que no entendemos. Por eso, proponía una plegaria laica: que tengamos el valor de alcanzar los plátanos que merecen ser alcanzados, la prudencia de no derribar vallas que aún no comprendemos, y la sabiduría para discernir entre ambas cosas.

Plátanos y vallas

Esta es una historia que jamás sucedió.

Pero que, en cierto modo, cada vez que se cuenta, sucede.

Cuando uno para en verano, suele tener ocasión de replantearse qué debe hacer con su futuro. Especialmente en ese mes existencial que es septiembre, donde la vuelta a la rutina y una ligera “depresión postvacacional” nos interpela sobre el sentido de lo que hacemos. En Tú debes, me detuve ante un titular semejante que se convirtió en simple enunciado de un examen de seis horas, con apenas dos palabras. Hice un amago sobrevolando el ejercicio académico más intuitivo sobre moral, deuda, culpa y responsabilidad de la mano de los sospechosos habituales. Pero pronto comprendí que no era ese el enfoque. Y pensé en los jóvenes de hoy enfrentados a ese examen, con sus dilemas y sus contradicciones. Y vi en ese “Tú debes” no una imposición autoritaria, sino un desafío: sostenerse en un mundo que se fragmenta, navegar entre derechos heredados y deberes desdibujados, resistir al cinismo y a la sobreprotección, rebelarse contra la infantilización y la impostura. Me pregunté qué significa hoy deber algo, a quién, por qué, y si no será esa pregunta —más que cualquier respuesta— lo verdaderamente urgente. Porque quizá el futuro no se conquista obedeciendo, sino discerniendo qué merece realmente ser obedecido.

Tú debes

Hace unas semanas se celebró el examen de ingreso en la École Normale Supérieure de Francia. La prestigiosa "grande école" es, según algunas métricas, la principal institución intelectual del mundo. Por ejemplo, ha producido más laureados con el Premio Nobel y Medallistas Fields por estudiante que cualquier otra institución a nivel mundial.

Pero para afrontar ese discernimiento, puede venir bien entender esa ambivalencia con que está tejida nuestra naturaleza propensa tanto a escaquearse como a tirar del carro. Allí, exploré ese extraño fenómeno por el cual, al integrarnos en un grupo, muchas veces diluimos nuestra responsabilidad. Partí del experimento de Ringelmann y lo conecté con la vida cotidiana: las reuniones eternas, los trabajos en grupo, la política que se posterga o el activismo que se queda en un clic. La paradoja es clara: lo colectivo nos hace más poderosos, pero también más perezosos. Sin embargo, el colectivo no sólo puede generar inercias y excusas. El compromiso puede ser contagioso. Lo muestra el efecto Köhler, la pequeña historia del burro Ceferino, y lo confirman los equipos que funcionan con roles claros y reconocimiento mutuo. Descubrí que no se trata de cargar más, sino de estructurar espacios donde tirar del carro tenga sentido y resonancia. Porque en tiempos donde muchos esperan a que otros lo hagan, levantar la mano y decir “yo me comprometo” no es sólo una responsabilidad: es casi un acto revolucionario.

Escaquearse o tirar del carro

Maximilian Ringelmann no era psicólogo, sino ingeniero agrónomo, y sin embargo dejó una de las observaciones más agudas sobre la psicología humana del trabajo en grupo. En 1913, mientras estudiaba el rendimiento de los animales de tiro en tareas agrícolas, descubrió que dos burros no tiraban con el doble de fuerza que uno, sino algo menos. Y no importab…

Y hasta aquí estas pequeñas píldoras, especialmente para aquellos más nuevos que recientemente os habéis unido a este Ingeniero de letras, lo cual os agradezco profundamente. Disfrutad de estos días.

Gracias por leerme.

Cierto es que algo sucede cuando se rompe con la rutina. Siempre he creído que todo se limita a la cabeza intentando reestructurar como una nueva rutina podría llegar a ser. A mí, por lo general, me llegan muchas más ideas e intenciones de las que luego pongo en práctica. De hecho, ya llevo años en los que ya soy consciente de que no todo será factible y, posiblemente, ni siquiera sea tan buena idea.

Pero vamos, que eso no quite el juego mental. A descansar!

Me ha gustado especialmente cómo este texto pone en palabras algo que muchos sentimos durante el verano: ese momento en que, al detenernos, surgen ideas, proyectos o simplemente el deseo de reconectar con lo que somos. También es muy acertado el análisis sobre cómo la tecnología ha ido sustituyendo los vínculos reales por interacciones vacías. Es un texto que invita a pensar sin pretensiones, desde la experiencia personal, pero con una mirada crítica muy bien construida.