El telégrafo eléctrico y la conquista del oeste

El invento de Morse, el Destino Manifiesto, la Guerra civil y la formación de los EEUU

El telégrafo óptico de Chappe tuvo en Francia un papel determinante en su capacidad militar, económica y, especialmente, en la construcción de su emergente conciencia nacional, como ya os conté. Pero la innovación acelerada por la Revolución Industrial no iba a detenerse ahí moldeando las nuevas arquitecturas sociales. Aunque sistemas de correos como el de los persas y los romanos duraron siglos, en apenas seis décadas, el sistema de Chappe quedó obsoleto, porque una nueva innovación, el telégrafo eléctrico, supuso un cambio disruptivo. Y lo sería en muchas más esferas de las que suele advertirse.

Puede decirse que, al igual que la nación francesa creció al calor de la adopción del telégrafo óptico, la adopción que los nuevos Estados Unidos hicieron de la innovación de Morse fue determinante para explicar su consolidación como nación dentro de su expansión hacia el oeste durante el siglo XIX. El invento contribuyó después al balance y desenlace de su Guerra Civil y, a pesar de que no suele nombrarse entre los factores decisivos del ascenso del gigante norteamericano, el telégrafo tuvo un papel fundamental: político, militar, económico e ideológico al conectar de costa a costa a una joven nación cuyos fundamentos no atendían a bases étnicas o religiosas – más allá de la religiosidad mayoritaria que aún impera en buena parte del país. La potencia hegemónica del último siglo halla en sus cimientos a esta innovación tecnológica ya casi olvidada que consolidó un relato compartido que la ha mantenido cohesionada. Hasta hoy.

El invento de Morse y el Destino Manifiesto

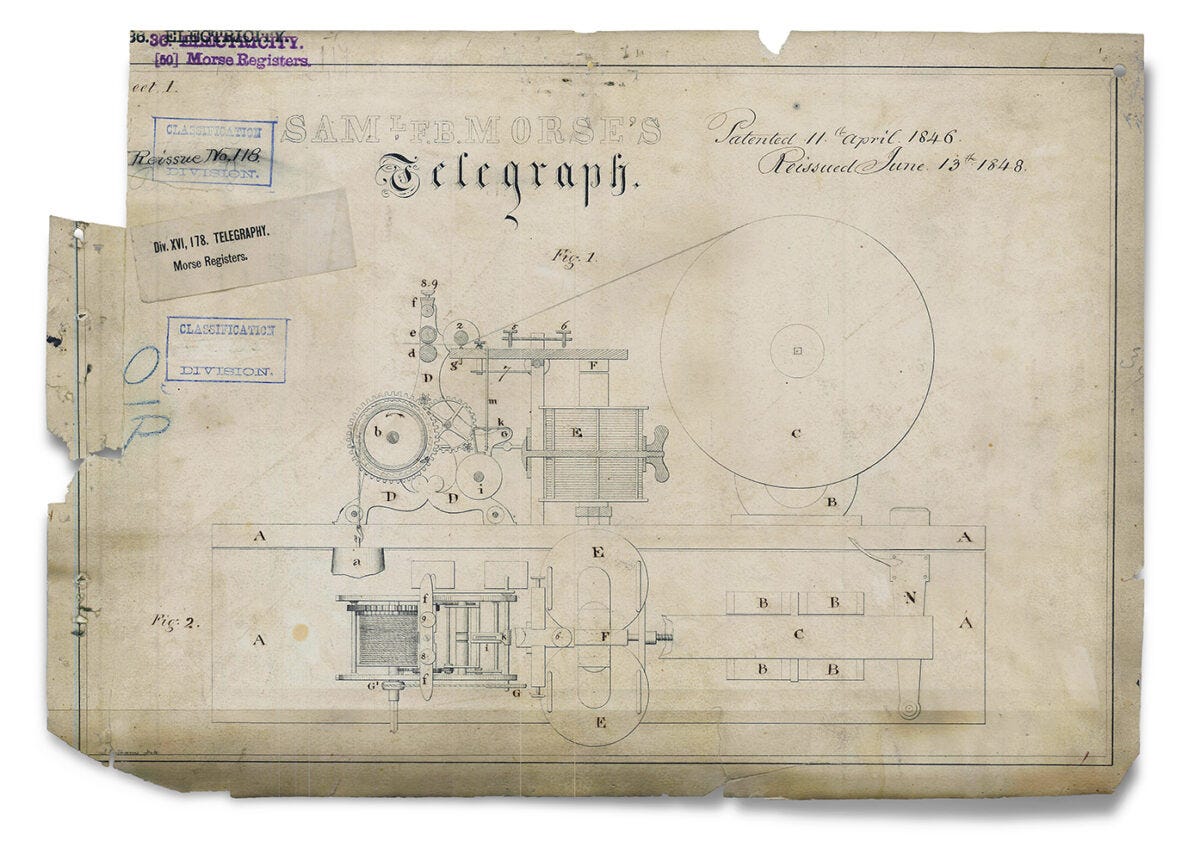

Cuando Samuel Morse logró enviar su famoso primer mensaje a través del telégrafo eléctrico entre Washington y Baltimore en mayo de 1844, los Estados Unidos tenían menos de 70 años de existencia como nación independiente. Y casi una década le llevaría litigar por el reconocimiento de su patente, pues en muy diversos rincones del planeta se habían iniciado experimentos similares para transmitir información a través de la electricidad.

Pero el triunfo ya supo a gloria aquel mismo día. Pues durante casi dos décadas la tragedia personal le había acompañado: en 1825, mientras trabajaba como pintor en Washington, recibió con días de retraso la noticia de que su esposa, Lucretia, había enfermado de forma repentina y muerto poco después. Cuando Morse emprendió el viaje de regreso a New Haven, llegó demasiado tarde incluso para asistir al funeral. El vacío de su mujer le dejó un duelo íntimo que orientó su imaginación hacia un objetivo casi obsesivo: crear un medio que permitiera transmitir noticias importantes a distancia con la velocidad que la vida exige y las emociones reclaman.

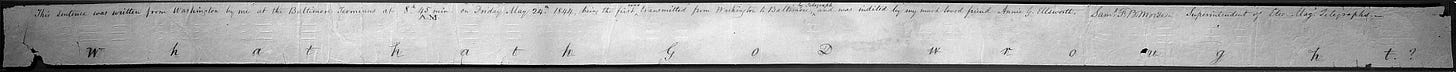

Aquel primer mensaje que transmitió su invento en una prueba oficial salió de un versículo bíblico que rezaba:

What hath God wrought!

“¡Mirad lo que Dios ha hecho!” podría traducirse. Su elección expresaba solemnidad y gratitud, subrayando que aquel prodigio técnico era también una obra de la Providencia, lo que Morse que era muy religioso acogió de buen grado. Pero también describía proféticamente la creciente autoconciencia que iba adquiriendo aquella nueva nación que acogió con gusto su invento y que había hecho de la fe y del progreso tecnocientífico un baluarte para su expansión.

El nuevo telégrafo, basado en impulsos eléctricos a través de un cable, permitía una comunicación prácticamente instantánea a cualquier distancia, y su irrupción coincidió con una de las épocas con más actividad pública en torno al Destino Manifiesto, una idea política, cultural y casi teológica que marcó profundamente el siglo XIX estadounidense. No fue un documento oficial ni una doctrina codificada, sino un imaginario nacional, una creencia compartida que justificaba la expansión territorial, el dominio tecnológico y la misión “civilizadora” de Estados Unidos sobre el continente norteamericano. La expresión fue acuñada precisamente en 1845, apenas un año después de la primera transmisión del invento de Morse, por el periodista John L. O’Sullivan en un artículo1. Allí escribía que era el “destino manifiesto” del pueblo estadounidense extenderse por el continente, y que la Providencia se lo había asignado “para el libre desarrollo de nuestro gran experimento de libertad y autogobierno”. En esas líneas convergían tres pulsiones: la fe en la Providencia, la confianza en el progreso y la legitimación moral de la expansión territorial. Un buen cóctel para enhebrar una visión imperialista.

El Destino Manifiesto transformó la geografía en teología, presentando la expansión más allá de la conquista política como el cumplimiento de un designio divino. Esa idea sustentó decisiones históricas como la anexión de Texas (1845), la guerra con México (1846–48), la compra de Oregón, la colonización del Oeste y, más adelante, la doctrina Monroe, reinterpretada como misión continental. El lema condensaba una visión mesiánica: el pueblo elegido no era ya Israel, sino América; la Tierra Prometida no era Canaán, sino alcanzar el Pacífico, hasta abarcar el continente entero. Y el telégrafo, la mejor herramienta para unirlo y dejarlo atado de costa a costa.

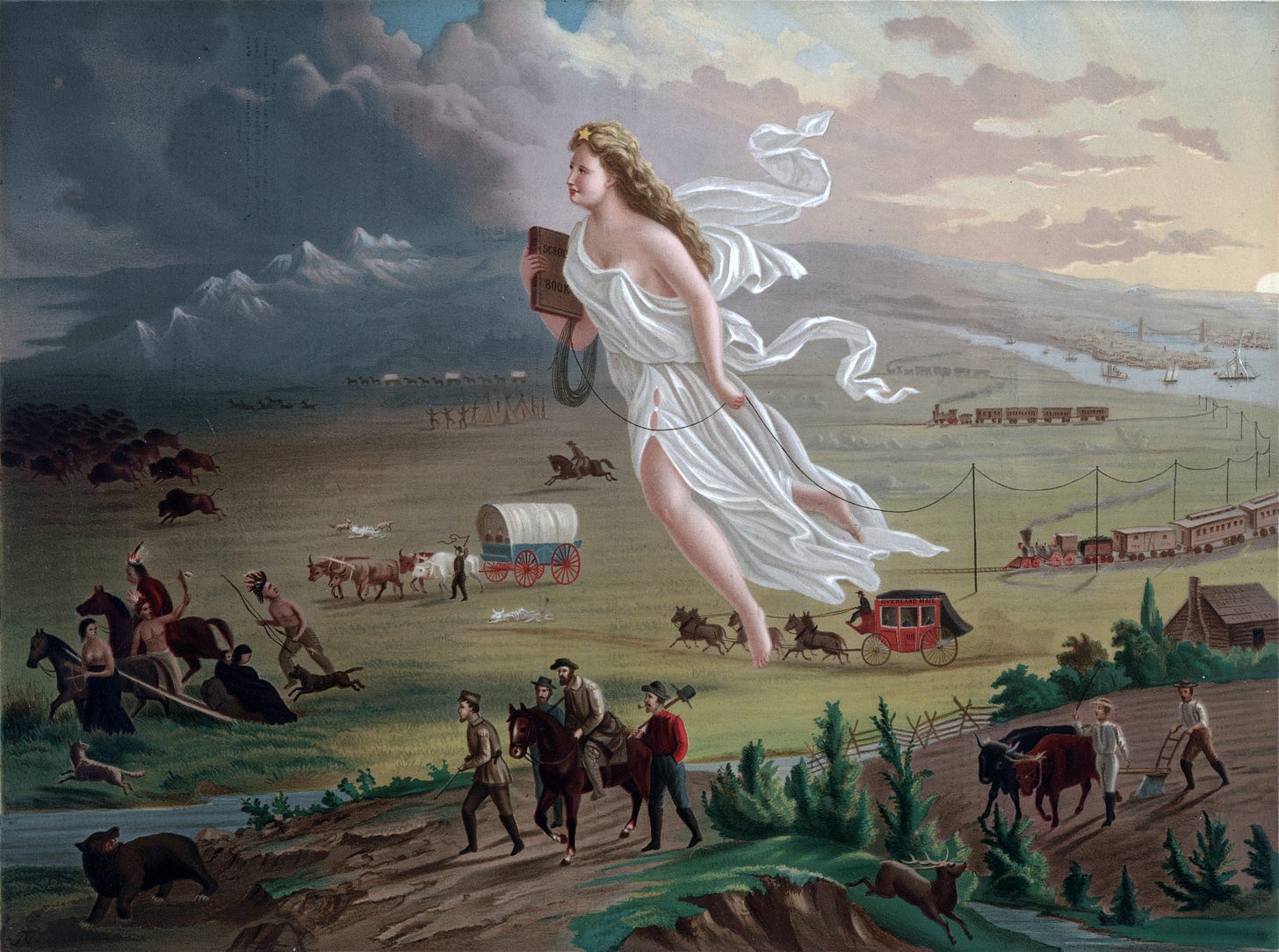

Así, este Destino Manifiesto se alimentó profundamente de tecnología e información. El ferrocarril, el telégrafo y la imprenta fueron vistos como instrumentos sagrados que “llevaban la luz de la civilización” a las fronteras. La pintura American Progress de John Gast (1872) cristalizó visualmente esta fe: una figura femenina —Columbia— avanza hacia el Oeste tendiendo cables de telégrafo mientras a su paso huyen las tinieblas, los bisontes y los pueblos indígenas. Es una de las mejores metáforas de esa ideología: el progreso como justificación moral de la conquista. Y la tecnología se hallaba en su núcleo.

Este despliegue que acompañó la conquista del Oeste generó tensiones. Las líneas atravesaban territorios indígenas, a menudo sin su consentimiento. Algunos grupos nativos veían los tendidos con recelo y lo consideraban una intrusión sobrenatural en sus tierras. Hubo ataques esporádicos a postes y cables. Una historia un tanto apócrifa cuenta que en 1861 un grupo sioux cortó una sección de la línea recién instalada y usó el alambre para hacerse brazaletes, hasta que, según la anécdota, un chamán les convenció de que el “Gran Espíritu del cable parlante” – talking wire, según lo llamaban – se había vengado enfermándolos, lo que infundió temor y redujo futuros sabotajes.

Las compañías telegráficas llegaron incluso a exhibir experimentos eléctricos a líderes indígenas (como darles pequeñas descargas o demostrar que podían transmitir un mensaje secreto de un punto a otro) para impresionarles con el poder casi mágico de la tecnología y disuadir ataques. El telégrafo operaba así como una herramienta de dominio, integrando territorios fronterizos al Estado central no solo tecnológicamente sino también militarmente. De hecho, las estaciones de telégrafo en los fuertes del Oeste permitieron responder rápidamente a revueltas o emergencias frente a ataques indígenas.

La expansión telegráfica, por tanto, acompañó y aceleró la expansión territorial. Las líneas solían tenderse en paralelo a los ferrocarriles conforme estos avanzaban hacia el oeste. Ciudades que obtuvieron conexión telegráfica temprana entraron en la esfera nacional de comunicaciones. Por ejemplo, Nueva Orleans se conectó en 1848, uniendo el sur con la red norteña. En la década de 1850, miles de kilómetros de líneas telegráficas privadas cruzaban los estados del este y medio oeste. Hacia la década de 1860 ya había más de cincuenta mil kilómetros tendidos. El reto, sin embargo, seguía siendo llegar hasta el Pacífico, hasta la aislada California2.

En 1860, el Congreso de EEUU, bajo la presidencia de James Buchanan, aprobó financiar la construcción de un telégrafo transcontinental, otorgando 40.000 dólares anuales a la empresa que tendiera el cable que conectara las redes del este con California. La compañía Western Union asumió el reto, pese a la dificultad de atravesar miles de kilómetros de desiertos, montañas y territorio a menudo conflictivo, por los pueblos nativos que las habitaban. Por primera vez, un mensaje podría viajar instantáneamente de costa a costa del continente, “aniquilando” la barrera de las grandes distancias. Muchos hablaban del telégrafo como el sistema nervioso de la nación que provocaría celebraciones como las sucedidas con el tendido del primer cable transatlántico (1858) que los había conectado con el Viejo Continente (otro día recorreremos esa historia). En aquellas celebraciones se había proclamado la llegada del fin de las guerras, gracias a que el diálogo telegráfico inmediato traería armonía y paz mundial. Este tecnooptimismo tendría sin embargo su revés en la propia Guerra Civil americana en la que el telégrafo jugaría un papel esencial.

El telégrafo y la Guerra civil americana

El 24 de octubre de 1861, dos cuadrillas de la Western Union – una avanzando desde el este (St. Joseph, Missouri) y otra desde el oeste (Sacramento, California) – se encontraron en Salt Lake City (Utah), completando en tiempo récord la encomienda del Congreso, enlazando los extremos y dando por terminada la primera línea telegráfica transcontinental de América3. Tan importante fue este logro que ese mismo día se intercambiaron mensajes de alto valor simbólico: Stephen J. Field, juez de la Corte Suprema de California, envió un telegrama al presidente Abraham Lincoln en Washington, D.C., felicitándolo por la conexión telegráfica y asegurándole la lealtad de los estados occidentales a la Unión en aquellos tiempos de prueba, pues apenas unos meses antes había comenzado la Guerra Civil.

El mensaje de Field proclamaba que el nuevo enlace sería un lazo de perpetuidad entre los estados del Atlántico y los del Pacífico, subrayando la idea de que la tecnología cimentaba la unión nacional para siempre. La distante California se veía ahora unida por cables al destino del país, lo cual tuvo consecuencias políticas inmediatas: reforzó su fidelidad a la causa de la Unión durante la guerra, aplacando temores de secesión o interferencia confederada en el lejano oeste.

Por su parte, el presidente Lincoln, gran usuario del telégrafo durante la guerra, recibió el telegrama transcontinental con entusiasmo. Se dice que estaba tan fascinado con esta nueva tecnología que pasaba noches enteras en la oficina telegráfica del Departamento de Guerra esperando noticias del frente. De hecho, aquel fue el primer conflicto donde el comandante en jefe podía comunicarse en minutos con sus generales a cientos de kilómetros, algo que Lincoln aprovechó estratégicamente. Al comienzo de la guerra, el gobierno de la Unión había tomado el control de la red telegráfica del país. Eso empujaría la balanza en su favor, pues no solo pudieron enviar sus propios mensajes, sino también interceptar las comunicaciones del enemigo y obtener inteligencia vital.

En batallas decisivas como la de Gettysburg, el telégrafo fue fundamental para coordinar el movimiento de las tropas y asegurar que los generales cumplieran con sus objetivos estratégicos. Por ejemplo, en aquella contienda, Lincoln envió mensajes al General Joseph Hooker para redirigir sus esfuerzos y que se concentrara en destruir al ejército confederado en lugar de intentar tomar Richmond. La capacidad de Lincoln para dirigir las operaciones militares y transmitir su visión estratégica en tiempo real, algo inédito para un líder de su época, le dio a la Unión una ventaja sobre la Confederación, que tenía una red telegráfica mucho menos desarrollada.

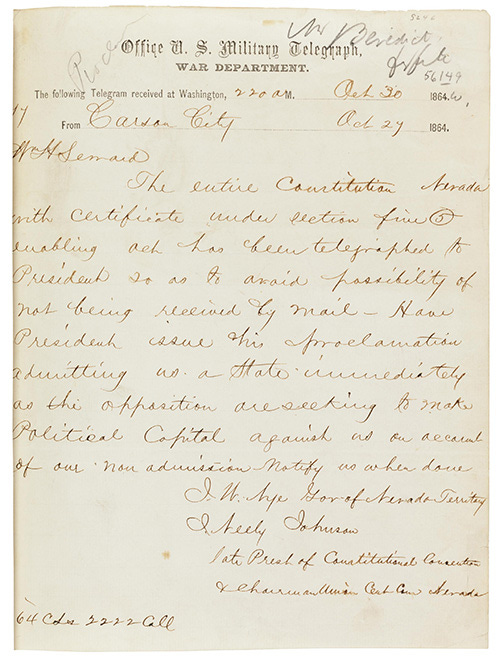

Más allá del conflicto, las comunidades locales también sintieron los efectos de su despliegue. A partir de 1861, cualquier ciudadano californiano podía enviar un telegrama a Nueva York y recibir respuesta el mismo día, algo impensable una década atrás. La prensa costeña empezó a publicar en sincronía las noticias nacionales. Por ejemplo, la noticia del asesinato del senador Edward Baker en una batalla de 1861 viajó por cable de Virginia a San Francisco en horas, permitiendo vigilias simultáneas a miles de kilómetros. Esta sincronización informativa fue un factor poderoso en la conciencia de ser un solo país: los estadounidenses, dispersos en un inmenso territorio, podían ahora compartir información y emociones prácticamente en tiempo real, ya fuera la elección de un presidente, la victoria en una batalla o incluso resultados deportivos. De hecho, el telégrafo cohesionó el imaginario americano colectivo también en un momento decisivo a través del propio ejercicio político. Un telegrama largo y costoso enviado desde Nevada, que había sido aprobado como estado durante la guerra, confirmó el voto crucial que ayudó a que la 13ª Enmienda, que abolió la esclavitud, fuera aprobada en el Congreso.

En 1865 se rendían los confederados y la guerra daba a su fin. Pocos días después, el presidente Lincoln era asesinado4, y la noticia de nuevo viajó por telégrafo en cuestión de horas, siendo conocida en lugares a miles de kilómetros. Se realizaron servicios fúnebres sincronizados en diversas ciudades, compartiendo el duelo en un mismo momento gracias a la comunicación instantánea – lo que sin duda profundizó el sentido de comunidad nacional unida ante un hecho histórico. Las aportaciones del telégrafo sirvieron así no solo para concluir la guerra, sino también para restañar heridas y comenzar a forjar una mayor sincronía nacional.

La sincronía nacional

A medida que avanzaba el siglo XIX, los estadounidenses fueron incorporando el telégrafo a la vida cotidiana y a su imaginario nacional a través de decenas de miles de cables que urdían ese nervio de la República, del que se hablaba en periódicos y discursos. Como en la Europa victoriana, el símil permitía comprender a la nación como un sistema que reaccionaba al más leve estímulo en cualquier extremidad del país, desde el centro hasta su periferia.

Surgió la profesión del telegrafista, a menudo jóvenes educados cuyo trabajo inspiraba respeto y confianza (por su papel en difundir noticias). En la cultura popular, se escribían poemas y canciones sobre aquella misteriosa electricidad que unía corazones a distancia, cuyos latidos se iban sincronizando. De hecho, un efecto clave del telégrafo fue la homogeneización no sólo de la información sino también del tiempo: el ferrocarril provocó la necesidad de estandarizar horas y el telégrafo permitió establecer de hecho los husos horarios (1883), en busca de la sincronía como ya os conté aquí.

Los periódicos de distintas ciudades comenzaron a publicar secciones de “Noticias por telégrafo”, mostrando a los lectores que recibían información “directa” de Nueva York, Washington o Europa prácticamente al día. Esto propició un sentido de simultaneidad nacional: millones de personas podían estar al tanto de los mismos hechos casi al mismo tiempo, forjando definitivamente el nacimiento de naciones como comunidades imaginadas en tiempo real. Y así sería en lo sucesivo, aunque otros medios como la radio o la televisión vinieran a reemplazar al telégrafo en esa función.

Asimismo, el telégrafo transformó la economía nacional, integrando mercados regionales en un mercado único. Los precios de productos agrícolas, los movimientos de acciones en la bolsa, las órdenes de compra-venta de bienes… todo podía transmitirse al instante. Esto fomentó una mayor interdependencia entre regiones: por ejemplo, un granjero del Medio Oeste recibía por telégrafo las cotizaciones de los granos en Chicago y Nueva York, alineando sus expectativas con el conjunto del país y aumentando la eficiencia del mercado norteamericano. De esta forma, la identidad nacional ya no era solo política o emocional, sino también económica: los estadounidenses sentían que participaban de una misma economía y destino.

Cohesión de la República

Para cerrar, es importante resaltar que, a pesar de su papel en la construcción nacional, no fue el Estado su principal promotor, aunque participase en su financiación. A diferencia de Francia, donde el Estado monopolizó la telegrafía óptica, en Estados Unidos la telegrafía eléctrica se desarrolló principalmente mediante iniciativa privada y uso público masivo. Eso no impidió que la difusión cultural y la habilitación económica permitieran irrigar ideológicamente a la población más remota. Pero el servicio no se limitaba al gobierno: estaba abierto a ciudadanos, empresas y, muy especialmente, a la prensa5. Esta circulación rápida y “neutral” de información ayudó a generar una opinión pública nacional sincronizada, algo fundamental en un país democrático tan extenso.

Morse y otros promotores veían el telégrafo como un medio esencialmente democrático y “republicano”. De hecho, Morse admiraba el sistema postal (público) y concibió que el telégrafo debería difundir sus beneficios en todas las capas sociales. Llegó a afirmar que, a diferencia del telégrafo óptico centralizado europeo (que juzgaba “monárquico”), el telégrafo eléctrico encajaba con los ideales cívicos de América. Y ciertamente, aunque un puñado de empresas lo operaban, en la práctica cualquiera podía mandar un telegrama pagando una tarifa, del mismo modo que cualquiera enviaba una carta. Esta apertura hizo que el telégrafo permease la vida social: sirvió para enviar mensajes familiares urgentes (nacimientos, muertes), para coordinar negocios privados, para convocar reuniones políticas y difundir resultados de votaciones locales casi de inmediato, etc.

Con una tradición mucho menos centralista y más federal, los Estados Unidos se sirvieron de esta tecnología telegráfica para potenciar la iniciativa privada y la participación ciudadana, lo cual repercutió en una conciencia nacional más horizontal. Los americanos se sentían unidos no solo porque el gobierno se comunicara con ellos, sino porque ellos mismos podían comunicarse entre sí a lo largo y ancho del país, democratizando aún más la noción de nación: la red era de todos y para todos, reflejando el carácter abierto de la sociedad estadounidense6.

Hacia el final del siglo XIX, el telégrafo ya estaba firmemente arraigado en la infraestructura nacional. Aunque a partir de 1876 sería gradualmente superado por el teléfono para comunicaciones personales, y en el siglo XX por la radio, la televisión e Internet entre otras tecnologías, su impacto fundacional en la conciencia nacional perduró. La idea de unos Estados Unidos continentales, indivisibles y totalmente conectados se hizo realidad primero gracias al ferrocarril y particularmente al telégrafo, que actuó como pegamento de un territorio enorme y heterogéneo, reduciendo distancias físicas y psicológicas, donde un suceso en California resonaba al instante en Nueva Inglaterra. El imaginario colectivo que promovió fortaleció además la fe en el progreso científico ligado al destino nacional.

En perspectiva, el telégrafo fue el punto de partida de la era de la información en la que vivimos. Hoy damos por descontado el flujo inmediato de datos, pero en el siglo XIX supuso una auténtica revolución mental. Francia y Estados Unidos, cada cual a su modo, fueron pioneros en integrar esa revolución en la construcción nacional. Sus experiencias muestran que las formas de organización política como los Estados-nación se encuentran fuertemente arraigadas en las tecnologías de la comunicación. El latido de la cooperación humana se acelera con cada adelanto: si el telégrafo permitió a dos continentes sentir ese latido al unísono, inaugurando un nuevo capítulo de la modernidad, sus herederos – teléfono, radio, televisión, internet – seguirían tejiendo la trama cada vez más densa de las identidades compartidas. Hoy, acaso, asistimos a la fragmentación algorítmica de la opinión pública que está cercenando la confianza colectiva, no sólo entre las instituciones, sino entre los propios conciudadanos, al mismo tiempo que surgen nuevas comunidades imaginadas.

No cabe edulcorar la historia del telégrafo, que tuvo mucho de imperialismo. Pero sí advertir con ella que los movimientos humanos se sincronizan con tecnologías de comunicación que nos permiten emprender acciones colectivas inaccesibles al individuo. Y en la edificación del hegemon de nuestros días, todo empezó con aquellos postes en las colinas del Medio Oeste y con aquellos cables tendidos sobre praderas infinitas, cuando por primera vez la palabra humana viajó más rápido que el hombre, y las naciones descubrieron en los pitidos del telégrafo el latido de su propia unidad.

Gracias por leerme.

Publicado en el United States Magazine and Democratic Review, el artículo se titulaba Annexation y en él se mostraba favorable a la anexión “natural” de Texas y a la inminente de California.

California estaba verdaderamente “aislada” del resto del país por miles de kilómetros de desiertos y montañas, dependía de rutas marítimas lentísimas o correos inciertos que tardaban meses en llegar. En términos de tiempo efectivo, Washington estaba más “cerca” de París o Londres que de San Francisco, cuyos periódicos recibían noticias con semanas o incluso meses de retraso. Su economía miraba al Pacífico, su política era difícil de encauzar desde la capital y, en vísperas de la Guerra Civil, existía un temor real a que aquel territorio remoto se deslizara hacia la indiferencia o la secesión.

Mientras tanto existió ese asilamiento en las comunicaciones telegráficas desde Misuri hasta California operó brevemente el legendario Pony Express, cuyos jinetes tardaban aproximadamente unos 10 días en llevar el correo de Missouri a California. La llegada del telégrafo los hizo obsoletos.

No puedo resistirme a citar esta curiosísima historia del presidente Lincoln: Su hijo mayor, Robert Todd Lincoln, estuvo a punto de morir en la estación de Jersey City cuando resbaló entre el andén y un tren en marcha, pero fue salvado in extremis por un desconocido que lo agarró del abrigo y lo alzó a tiempo. Aquel hombre era Edwin Booth, uno de los actores más célebres del siglo XIX, cuya fama quedaría después eclipsada por la de su hermano John Wilkes Booth: el propio asesino de Abraham Lincoln. Así se tejió una ironía cruel y perfecta del destino: un Booth salvó la vida de un Lincoln, y otro Booth se la arrebató a otro Lincoln, años más tarde. Manuel J. Prieto nos lo contó hace poco aquí.

De hecho, en 1846 se fundó en Nueva York la agencia cooperativa Associated Press (AP) precisamente para aprovechar el telégrafo en la transmisión rápida de noticias nacionales e internacionales. Con ello, llevó a los periódicos del noreste noticias frescas de la Guerra con México, ganando horas preciosas sobre sus competidores. Con el tiempo, la AP estableció una red de corresponsales enlazados por 50.000 millas de cables telegráficos por todo el país, transmitiendo resultados electorales y partes de batalla durante la Guerra Civil en cuestión de horas.

No deja de resultar paradójico que el propio Morse se mostrase particularmente nativista y antiinmigración, por otra parte.

Muy interesante, Javier, y muy bien explicado, se hace muy evidente la relación estrecha y directa entre comunicación, expansión e identidad nacional. Me ha resultado curioso (que no sorprendente) ese intento de generar un «cargo cult» de la tecnología entre los indios. El efectismo y la puesta en escena nunca está muy lejos de los intereses comerciales.

Estamos conectados temáticamente porque en estos días estoy investigando sobre Pony Express, ese predecesor cuadrúpedo del telégrafo tan propio del western. Tiene esa parte también romántica que lo hace muy interesante :)

Increíble el repaso que haces a este momento histórico en el que se vivía, como ahora, un momento donde la comunicación más globalizada creaba una ficción de cercanía. Muy muy interesante