El desafío de la sincronía

Telégrafos y estorninos, revolucionarios y electrones: la peligrosa aspiración de la simultaneidad

Fue una noche incómoda. La cama de aquella posada irlandesa había resultado punzante en cada una de sus aristas. Apenas pudo dormitar sobre ella, intentando conciliar un sueño escurridizo. Pero eso le dio tiempo a juguetear con sus pensamientos a voluntad, nadando entre las ideas como quien masculla una venganza. Y muy pronto lo vio claro: era intolerable que el desajuste entre los horarios volviera locos a tantos pasajeros, haciéndoles perder trenes en las estaciones de forma continua. Para evitar perder el tiempo, había que ordenarlo.

El costoso viaje desde Canadá se había planificado de forma milimétrica, por lo que había sido un revés encontrarse con un billete con una hora señalada como post meridiem y que el tren correspondiente hubiera salido ya ante meridiem. Cuando llegó a la estación, el humo de aquella locomotora de 1876 todavía parecía reverberar en el cielo encapotado. Así que pasar la noche se hizo necesario, una ocasión para pasear y meditar. Hay contratiempos fecundos. Durante el desvelo, Sandford Fleming, aquel reputado ingeniero escocés que vivía en Canadá y que andaba visitando Europa, se resolvió a convencer al mundo de que era perentorio que existiera algún sistema que normalizase de forma inequívoca la hora. Por todo el globo.

El tiempo podía ser distinto en cada longitud, pero la sincronización debía ser la misma, para que no hubiera más equivocaciones. Los trenes no eran más que el símbolo de toda una emergente organización industrial que demandaba precisión y exactitud. A pesar de que Canadá ya había alcanzado un nivel contundente de autonomía, el poderío y la omnipresencia británicos podrían servir de referente para construirlo. El meridiano de Greenwich sería un faro desde el que fijar cuándo establecemos el mediodía en cada región. Cuándo establecemos el cambio de día1. Cómo podemos sincronizarnos.

Hace un par de semanas Miguel García Álvarez nos regalaba uno de sus más que interesantes artículos a propósito de por qué medimos el día en 24 horas y a continuación cómo se produjo esta estandarización de los usos horarios, haciendo alusión al bueno de Sandford Fleming. Fueron tan enriquecedores sus artículos que, en lugar de limitarme a comentarlos como en otras ocasiones, me inspiraron estas líneas, como acostumbro, variopintas y consilientes y que hoy, una vez más, os comparto. Porque la sincronización es un desafío inscrito en la optimización biológica, en la imposibilidad física, en la aspiración cultural humana.

Los gnomones de los vetustos relojes de sol fueron un hito significativo en esta carrera humana por la sincronización, por este afán de domesticación del tiempo. Las clepsidras veterotestamentarias fluyeron tratando de acorralar a esta sincronía, en la ingente tarea de ordenar las horas de luz, las noches en vela, y la preocupación por que la cosecha fuera favorable. Pero la imprecisión asediaba con la evaporación de los fluidos y el desgaste de los orificios, y al rescate llegó la solidez de los primeros engranajes medievales, que permitió imponer ritmos a la vida urbana, al monasterio, al mercado. Con el péndulo de Galileo, la precisión dio un salto, perfeccionada luego por el escape de áncora y los cronómetros marinos2. La revolución digital y los relojes atómicos no solo miniaturizaron el tiempo, sino que lo fragmentaron en una vuelta más de tuerca, para hacernos puntualmente conectables de forma ubicua y ansiosa. Nuestra percepción del tiempo fue así mutando con la tecnología, en sucesivas metamorfosis de Cronos…

Pero quizá la transición nos fue llevando desde vivir en el tiempo, atravesarlo e incluso venerarlo, hacia ser progresivamente cada vez más urgidos por él, consumidos en sus fauces corriendo delante de su guadaña. Transitamos desde la quietud que lo veía pasar y cultivaba la paciencia de quien ve crecer la cosecha hacia el ritmo frenético de la innovación constante y la novedad forzada, que explota el tiempo y lo persigue hasta angustiarnos. En una carrera por tratar de sincronizar las actividades y planificarlas al milímetro. Maximizando la productividad. Como si así lográsemos que no se escapara el tiempo. Aunque lo cierto es que nunca volvemos. Y eso nos pesa, como si un manto nos cubriera: ese hechizo de la nostalgia…

Pero esta aspiración frustrada por asir el tiempo, esa flecha lanzada por la entropía que nos lacera las manos a su paso cuando tratamos de atajarla, esconde una limitación profundamente física. Un límite irrebasable para esta sincronía que resulta casi filosófico.

Cuando Newton esculpió el paradigma de las leyes científicas con su mecánica y su gravitación universal, el tiempo pareció apuntalarse como un río uniforme, absoluto e inalterable. El universo parecía un reloj sincronizado, donde todo ocurría en un marco temporal compartido. El demonio de Laplace y su determinismo emergieron sobre su obra, describiendo un universo predecible, puesto a punto, como un reloj de cuco, acaso sin relojero3. Del Deus creator al Deus ex machina. La obsesión moderna con la sincronización parecía legítima para construir aquella máquina. Y, de hecho, fue bien necesaria para que la Revolución Industrial floreciese, aupada a los hombros de aquel ejército de relojeros que tan larga tradición acarreaba en Europa. Mumford dixit. Ajustar tuercas y engranajes con precisión resultaba imprescindible para que la productividad aumentase sin sembrar el caos.

De hecho, J. R. Beniger sostuvo que el surgimiento de la sociedad de la información contemporánea no es un fenómeno del siglo XX, sino la culminación de una transformación mucho más larga. Comenzó en el siglo XIX como respuesta a una crisis de control provocada por el acelerado crecimiento del sistema productivo. A medida que la producción y distribución se volvieron más complejas, las sociedades necesitaron desarrollar nuevos mecanismos de control y de información (como la estadística, la burocracia moderna, el telégrafo, la contabilidad industrial, etc.) para mantener el orden, coordinar actividades y tomar decisiones eficientes. Esta revolución del control llevaba inscrita su necesidad de sincronización.

Estas ideas se explicitaron con la aparición de la cibernética. Norbert Wiener publicó en 1948 su obra clave: Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, en la que esta nueva ciencia emergía para estudiar los sistemas de control y comunicación tanto en organismos vivos como en sistemas artificiales. Wiener mostró cómo el control de procesos resulta inseparable del de la información, y aspiraba a que las sociedades y los sistemas mecánicos pudieran entenderse bajo principios comunes de regulación. Sincronía al fin y al cabo.

No seríamos capaces de entender el despliegue de una tecnología de la información crucial en nuestra historia como el telégrafo de Morse si no la observáramos aparejada a la proliferación del ferrocarril. Si bien este es consustancial a la Revolución Industrial y probablemente su símbolo más paradigmático, los raíles no habrían tejido cinturones por todo el mundo de no haber contado con el sincronismo que propició el telégrafo4. La humanidad dio un paso clave en esa dirección. Ya no se trataba solo de comunicar, sino de hacerlo a tiempo.

Sin embargo, en los albores del siglo XX, cuando la leyenda cuenta que Lord Kelvin daba por cerrada ya la física, Planck y Einstein pusieron todo patas arriba, incluida nuestra concepción de sincronía. El primero fracturó la continuidad del tiempo en mil pedazos. Pues no sólo la energía se hallaba empaquetada en indivisibles “cuantos”, sino que también el tiempo dejaba de ser una magnitud continua para fragmentarse en un mosaico de instantes. El tiempo de Planck —aproximadamente 10^{-44} segundos— se convirtió en su pieza elemental, la escala más pequeña de tiempo físicamente significativa. Por debajo de esa medida, la noción misma de “antes” y “después” se disolvía. Aunque en la práctica estamos muy lejos de poder medir algo semejante, habiendo alcanzado hasta la fecha el orden de los zeptosegundos (10^{-20}), existe al horizonte ese límite infranqueable para una precisión mayor. El parpadeo indivisible de Cronos.

Pero la sincronía se complicó aún más cuando supimos que el tiempo no solo resulta físicamente discreto sino también relativo. Albert Einstein arremetió con su famosa teoría contra la idea de un tiempo único y absoluto de Newton. Demostró que el tiempo es elástico, que se dilata y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Así, la sincronía perfecta entre dos relojes situados en distintos puntos del universo se convirtió en una quimera. El segundo que transcurre para un observador se contrae o se expande para otro. La simultaneidad era una entelequia imposible, por más intuitiva que nos resultase como aspiración.

De hecho, el planteamiento de Einstein ofrecía una limitación insalvable para la sincronía absoluta: entre dos puntos distantes, esta requeriría la transmisión de información a una velocidad infinita, rompiendo la insuperable velocidad de la luz. Además de los conocidos experimentos sobre la curvatura del espacio tiempo ante la fuerza gravitatoria solar, hoy son precisamente los experimentos con relojes atómicos, que marcan el tiempo con una precisión exquisita, los que avalan la teoría de la relatividad de Einstein: dos relojes de este tipo aparentemente sincronizados muestran diferencias ostensibles cuando uno permanece en la Tierra y el otro viaja en un avión a gran velocidad5.

¿Y si a pesar de Planck y para desconcierto de Einstein pudiéramos lograr una especie de sincronía perfecta aprovechándonos de las propiedades cuánticas? El entrelazamiento cuántico —esa rara conexión entre partículas hermanadas que se comportan como una única realidad, como si compartieran información instantáneamente— ha sido propuesto como un posible canal de sincronización cuántica. Aunque no parece posible transmitir información clásica de este modo (lo impide el límite de velocidad de la luz), los experimentos muestran que es posible correlacionar estados cuánticos entrelazados de forma instantánea. Quizá la “sincronía cuántica” no sea más que una forma de hablar, y que estemos físicamente limitados para progresar en esa sincronización. Pero no importa. No nos hace falta de momento llegar a tanto. Porque el verdadero reto humano es su propia sincronía. Una aspiración tan legítima y deseable como pervertible.

La sincronización no es un monopolio humano, sino profundamente biológico. Como una danza sin coreógrafo, segregada por pura adaptación. Sincronizados se hallan los tejidos de los seres pluricelulares y las colmenas de los animales sociales. Los estorninos, en sus vuelos en murmuración, realizan maniobras de vuelo sin líder visible. Los machos alfa de grupos de chimpancés han desarrollado sofisticadas formas de sincronización, a través de la tupida maleza, vocalizando y golpeando troncos de árboles para indicar a todos los miembros del grupo el rumbo que asegure el movimiento conjunto…

En las tribus de cazadores-recolectores, sincronizar actividades no era un divertimento, sino una necesidad vital. Quizá por eso el ritmo que permea la música nos resulta tan natural e intuitivo. Cazar, recolectar, proteger, cuidar... todo exigía coordinación temporal. De ahí emergieron formas primitivas de moral: un código que reforzaba la cohesión interna del grupo. Sincronía ética para sobrevivir. Pero esta moral tenía fronteras. Era distinta cuando se aplicaba dentro del grupo (endogrupal) que frente al otro (exogrupal) con quien el grupo competía. Moral tribal, ajustada al compás de la supervivencia. La sincronía es esencial tanto para competir como para cooperar, que es lo que nos ha definido como especie.

Pero el impulso por hacer perdurable nuestros genes y nuestros memes está larvado en la aspiración imperial de cualquier grupo: sincronizar no ya a una tribu, sino a un continente. Los imperios buscaron uniformar lenguas, calendarios, religiones... pero siempre —paradójicamente— se vieron abocados a proteger cierta diversidad, cierta asincronía. Los persas toleraron cultos; los romanos legalizaron dioses extranjeros; los mongoles respetaron costumbres múltiples; los otomanos sobrevivieron en la heterogeneidad étnica hasta que el virus del nacionalismo les corroyó. Cualquier imperio ha sido siempre un juego de tensiones: cuanto más grande el sistema, más vital el equilibrio entre unidad y variedad. Como un cuerpo que no puede funcionar si todas sus células laten igual, pero tampoco si cada una va por su cuenta. Sincronizando en lo plausible.

La Ilustración, sin embargo, creyó en la posibilidad de llevar más allá un orden racional universal. La Revolución Francesa pareció una disrupción, pero en buena medida heredó el centralismo absolutista del Antiguo Régimen sin apenas contrapesos y, a pesar de la supuesta separación de poderes, buscó instaurar un nuevo orden jacobino omnipresente que eliminara cualquier rastro del Antiguo Régimen, incluido su calendario. Así encarnó el afán sincronizador con fervor geométrico: proclamó un nuevo año uno6, la semana de 10 días, el día de 10 horas de 100 minutos... una lógica cartesiana decimal que trató de imponerse recurrentemente, aunque pronto se dio de bruces contra la tozuda realidad7.

Este impulso racional detrás del metro y del calendario se empeñaba en rediseñar con escuadra y compás tanto el mapa de Europa al arbitrio de Napoleón como las costumbres y relaciones humanas. Y era una mentalidad socialmente compartida por muchos. Incluso para el caprichoso emperador comprometido con los valores ilustrados republicanos, resultaba excesiva esta obsesión milimétrica. De hecho, aunque admiraba a Laplace, para muchos el mejor matemático de su tiempo, y lo nombró ministro del interior en 1799, apenas lo mantuvo en el cargo seis semanas. Bonaparte confesaría en sus memorias que Laplace era un político torpe que se perdía en sutilezas en vez de actuar. “Quería llevar el espíritu de los infinitesimales a la administración”, dejó escrito. Un sarcasmo del desafío de la sincronía. Pero esta bienintencionada mentalidad de sincronía racional siguió siendo muestra del adanismo del que adolecía la visión ilustrada revolucionaria: rehacer el mundo desde cero, como si la historia pudiera dejarse atrás y olvidarse recomenzándola de nuevo. Como si la asincronía contingente y sorprendente no formara parte de nuestra riqueza.

La revolución industrial llevó esta lógica al paroxismo. La sincronización dejó de ser orgánica o cultural para volverse mecánica. En Tiempos modernos Chaplin testificaba cómo el ser humano parecía verse engullido por los engranajes del reloj.

La eficiencia se volvió deidad, y la coordinación, una obligación ritual. El orden aproximado y titubeante del capataz se convirtió en obediencia rigurosa al cronómetro. El monstruo del tiempo industrial había despertado. En las organizaciones actuales, como bien nos recordaba hace poco Israel Alcazar, algunos personificaron esta veneración en la figura de Moloch, que en realidad esconde un amasijo de perversos incentivos individuales que atentan contra el interés colectivo y la creatividad impredecible. Como cuando esta sincronización se numera y se convierte en dato exprimible. Entre Galileo y Goodhart…

La sincronía nunca puede querer decir homogeneidad. Sin diferencia no hay innovación, ni riqueza, ni alegría. La armonía no se alcanza eliminando la diferencia, sino modulándola. La diversidad es un recurso que debe dosificarse, sin prescindir ni entregarse por completo a ella. La clave está en saber cuándo converger y cuándo divergir. La sincronización no debe borrar identidades, sino entretejerlas, como una polifonía donde cada voz mantiene su color y al mismo tiempo resuena compactada. Existe un óptimo intermedio…

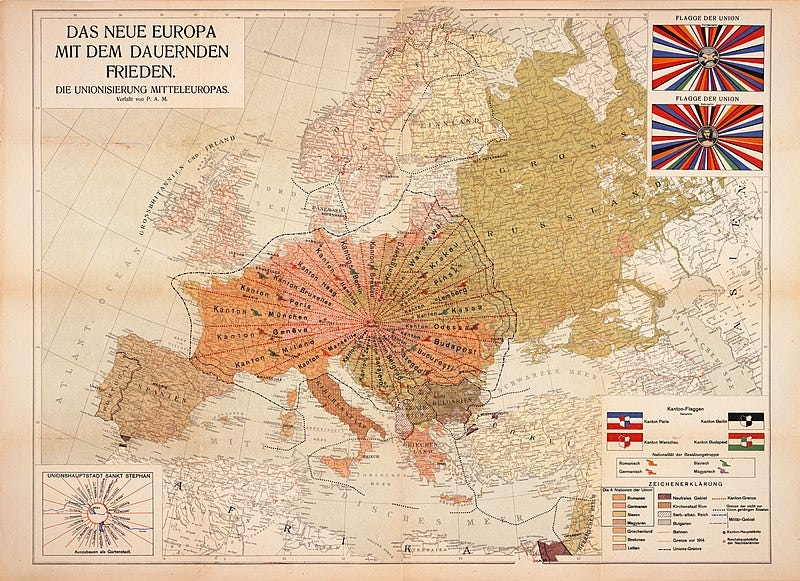

Esto inevitablemente acaba reconectando con aquel otro artículo deMiguel García Álvarez que relataba los intentos que brotaron por racionalizar las fronteras, y tejer a semejanza del emergente gigante americano unos "Estados Unidos de Europa". Los ingenieros sociales estaban en auge y acabarían encontrando empleo en los totalitarismos europeos. Algunos se entusiasmaban con extender la rectitud de las líneas sobre la irregularidad imperfecta del continente, tratando de optimizar los espacios geográficos a golpe una vez más de escuadra y cartabón. Europa, siempre demasiado vieja para ser un bloque, y demasiado joven para renunciar a intentarlo. Un desafío que dura hasta nuestros días geopolíticamente desconcertantes.

El imperialismo británico, tan pragmático como despiadado, llevó también este rigor uniformizador a sus colonias. Atendiendo finalmente a la propuesta de Sandford Fleming, impuso de facto en su vasto imperio husos horarios que sincronizasen la vida de la metrópoli con la de sus territorios coloniales. Esto incluyó a la gran joya de su corona, la India, donde se impusieron dos husos oficiales (uno para Calcuta, otro para Bombay) lo que generó una disonancia profunda. La resistencia fue tal que India, con su independencia y en favor de su cohesión social, terminó adoptando un solo horario nacional, que no coincide exactamente con su zona geográfica. Una anomalía deliberada. Una declaración de soberanía temporal.

La India, en cierto modo, representa un paradigma para quienes desafían el empeño sincronizador. Su densa y rica historia de castas, utilizadas durante siglos para imponer rígidamente un orden inmisericorde sobre una sociedad extraordinariamente abigarrada, contrasta con el crisol cultural que la vertebra: miles de lenguas, credos y dioses que escapan a cualquier sistema clasificatorio. Es, probablemente, uno de los países donde la diversidad no solo persiste, sino que más prolifera. Donde el caos aparente encierra una lógica ancestral.

Ese desorden era cuanto prevalecía en los relojes locales, antes del consenso que Fleming propuso. Ciudad apenas distanciadas unos pocos kilómetros mantenía su propia hora local, precisada con minutos y segundos de diferencia. Era un desmadre. Con la llegada del ferrocarril y la aceleración global de la conectividad, el reloj se volvió política. Fleming acabó triunfando con su propuesta y los husos horarios revistieron en planeta con sus líneas artificiales curvas. Y muy pronto las fronteras, los accidentes, las anomalías, las excepciones, se amoldaron en este equilibrio multicultural. El resultado fue imperfecto, pero funcional.

Hoy, el mapa de husos horarios es símbolo de ese compromiso planetario entre lo universal y lo local. Ni un desorden tribal, ni un reloj totalitario. Un pacto. Una coreografía global en la que cada país negocia su lugar en la danza del tiempo. Una síntesis ante el dilema de Babel…

Una equilibrada respuesta, en esencia, al desafío de la sincronía.

Gracias por leerme.

Siempre me encantó la anécdota de mi padre que, de niño, pensando en cómo la hora cambiaba en función de la longitud y el avance de los meridianos, llegó a la conclusión de que tenía que existir un meridiano en el que cambiase el día. Tanto le embriagó su descubrimiento que fue corriendo a un globo terráqueo dispuesto a bautizar aquel fantástico hallazgo como meridiano de cambio de día. Fue un chasco algo gratificante ver que ya existía. De vez en cuando vivimos esa experiencia y la lección es clara: hay que aprender a disfrutar de la satisfacción del logro sin el reconocimiento.

Aquí no puedo dejar de invitaros a leer otra historia de Miguel García Álvarez que habla sobre cómo algunas de las mejores mentes del siglo XVIII se convocaron para crear un cronómetro marino que hiciese posible medir la longitud a bordo de los buques, en una competición que ganó precisamente un relojero.

Cuando Laplace ofrendó a Napoleón un ejemplar de su sistema del mundo, la leyenda apócrifa cuenta que el emperador le preguntó por qué Dios no aparecía mencionado en ningún lugar. Cuentan que Laplace respondió: “No he precisado de tal hipótesis, sire”.

En Gran Bretaña, la información facilitada por el telégrafo de Cooke y Wheatstone (1837), inicialmente pensado para colaborar en la superación de tramos de ferrocarril de excesiva pendiente, optimizó muy pronto los costes del despliegue del propio ferrocarril, facilitando que la mayor parte de las líneas pudieran ser compartidas y estuvieran compuestas por un solo par de raíles. Además, los intervalos en los que no hubiera tránsito regular de trenes podían ser aprovechados reduciendo gastos de almacenaje de todo tipo de productos gracias a las comunicaciones telegráficas.

En 1971, los físicos Joseph Hafele y Richard Keating realizaron un experimento crucial para verificar la teoría de la relatividad de Einstein: embarcaron cuatro relojes atómicos de cesio - de una precisión de 10^(-18) - en vuelos comerciales que dieron la vuelta al mundo, uno hacia el este y otro hacia el oeste, y luego compararon sus mediciones con las de un reloj idéntico que permaneció en tierra. Como predice la relatividad, los relojes en movimiento mostraron diferencias de nanosegundos (10^-9) respecto al reloj estacionario, confirmando que el tiempo no es absoluto, sino que se dilata según el movimiento y el campo gravitatorio. Hoy, el sistema GPS debe corregirse constantemente por efectos relativistas. Sin estas correcciones, el GPS fallaría varios kilómetros por día.

El 22 de septiembre de 1792, después de muchas discusiones entre facciones por la sincronización, la Convención Nacional decretó que aquel día sería el primero de la República, justo cuando el sol llegó al equinoccio, marcando no sólo la igualdad de los días y las noches, sino también proclamando la igualdad civil y moral de los franceses.

Aunque habían estudiado sistemas de este tipo desde mediados de siglo, el advenimiento de la revolución permitió arrancar el tratamiento de este tiempo decimal a partir de noviembre de 1793. Para facilitar la transición, se construyeron relojes duales, pero muy pronto su impopularidad la hizo inviable: no ofrecía apenas ventajas y había de ir contra una corriente antiquísima. Y porque, además, una semana de diez días había espaciado más los días de descanso para los trabajadores, al ser uno de cada diez, en lugar de uno de cada siete. 17 meses después dejó de ser obligatorio. Eso no impidió que los franceses volvieran a intentarlo en 1897 con una nueva “Comisión de decimalización del tiempo”, respetando los días de 24 horas, pero dividiéndolas en 100 minutos y estos a su vez en 100 segundos. La propuesta se abandonó apenas tres años después.

Excelente artículo Javi donde conectas multitud de puntos. Lectura para re-leer con calma un par de veces más por lo menos.

Gracias por la mención 😀

En las tribus de cazadores-recolectores, sincronizar actividades no era un divertimento, sino una necesidad vital. Quizá por eso el ritmo que permea la música nos resulta tan natural e intuitivo. Cazar, recolectar, proteger, cuidar... todo exigía coordinación temporal. De ahí emergieron formas primitivas de moral: un código que reforzaba la cohesión interna del grupo. Sincronía ética para sobrevivir. Pero esta moral tenía fronteras. Era distinta cuando se aplicaba dentro del grupo (endogrupal) que frente al otro (exogrupal) con quien el grupo competía. Moral tribal, ajustada al compás de la supervivencia. La sincronía es esencial tanto para competir como para cooperar, que es lo que nos ha definido como especie.

Muy bueno. No lo sabía.