Ideas y palabras

Curiosidades de la lengua como andamiaje cognitivo

Hablamos entre nosotros con una naturalidad tan directa y sencilla que pareciera que la comunicación es una cosa fluida y absoluta. Pero es enormemente contingente. Hay abismos entre lo que yo he pensado y lo que he sido capaz de articular; entre lo que he expresado finalmente y lo que se ha podido transmitir al medio correspondiente - los caracteres en una newsletter, las vibraciones acústicas en el aire, el impacto visual en un sensor -; hay, después, otro enorme hiato entre la señal que por fin - deteriorada, sin más contexto y casi siempre exhausta - te llega, y lo que has logrado percibir - escuchar, ver, leer,… -; y una enorme brecha, al fin, entre lo que has interpretado y lo que al cabo me has creído entender. Un abismo, en ocasiones, inconmensurable.

Menos conflictos vecinales, sociales, políticos e incluso bélicos existirían si cualquier comunicación no sufriera este tortuoso camino. A pesar de ello, esta maravillosa habilidad humana para el lenguaje nos dota de un poder crucial: hacernos capaces de suscitar ideas a distancia en las mentes de otros. Por lo que el peaje parece rentable. Pero es un peaje que conviene advertir recurrentemente. Especialmente cuando, además de los obstáculos técnicos de este viaje, hemos de aclimatarnos al propio vehículo de las palabras que usamos. Y para ello es necesario asomarse a ese salto adicional que damos cuando, además, surcamos el océano entre idiomas distintos. Cuando nos asomamos al vértigo del relativismo semántico y del conejo Gavagai.

El conejo Gavagai

En 1960, el filósofo Willard Van Orman Quine ilustró uno de los dilemas más provocadores de la filosofía del lenguaje con una escena sencilla, propia de la antropología: un lingüista observa a un hablante de una lengua desconocida señalar un conejo que corre entre los matorrales y exclamar “¡Gavagai!”. El lingüista, diligente, anota en su cuaderno: gavagai = conejo. Pero Quine le obliga a detenerse: ¿y si “gavagai” no significara “conejo”, sino “parte visible del conejo”? ¿O “animal fugaz”? ¿O “presagio de caza” o simplemente “comida”? ¿Y si no nombrara al animal, sino a la situación completa: “¡mira eso!”? Lo que parecía un acto inocente de traducción se convierte así en un laberinto filosófico.

Quine se sirvió de Gavagai para introducir la idea de la indeterminación radical de la traducción: incluso con todos los datos empíricos posibles, no hay garantía de que dos lenguas compartan una misma forma de categorizar la realidad. Las palabras no se refieren al mundo de manera directa y universal, sino que están ancladas en sistemas conceptuales propios de cada lengua. Traducir no es trasladar significados de una caja a otra - traduttore, traditore - , sino reconstruir marcos enteros de interpretación. “Gavagai”, con su aparente inocencia fonética, se convirtió en un símbolo de los límites de la objetividad en el lenguaje y de la fragilidad de nuestras suposiciones sobre lo que los demás realmente quieren decir. Ahí se ubica la teoría del racimo del último Wittgenstein: el significado es el conjunto de usos que se le da a esa palabra y que entre sí resultan familiares1. Es necesario sumergirse verdaderamente en un idioma para captar todos estos usos y matices.

El océano lingüístico no sólo es inmenso y enriquecedor sino que con frecuencia nos da vértigo al dejarnos a la intemperie, como condenados a estar desconectados. Entre los más de siete mil idiomas que hoy se hablan en el mundo, el salto que damos con cada intento de traducción es, para muchos, un tránsito que acarrea la pérdida irrecuperable de lo intraducible. No obstante, volver a casa, al calor de la tribu con la que compartimos idioma, nos brinda una falsa sensación reconfortante: la de que en nuestra lengua materna pensamos libremente, como si la mente fuera un campo abierto donde las ideas brotan espontáneamente, guiadas por la razón o la inspiración y simplemente se articulan en las palabras y expresiones que nos vieron nacer.

Sin embargo, lo que pocas veces advertimos es que esas ideas no flotan en el vacío: se ensamblan encajando esas mismas palabras, se elevan sobre estructuras gramaticales concretas, se moldean en silencios y giros sintácticos particulares. Nuestra lengua no es solo un instrumento para comunicar lo pensado, sino el andamiaje mismo que permite que ciertos pensamientos existan. Como un juego de construcción del que no vemos la caja ni las reglas, la lengua nos ofrece piezas con las que edificamos mundos… sin darnos cuenta de que a veces estamos encerrados en ellos. ¿Hasta qué punto es factible descifrarlos y escapar de sus laberintos? Como no podía ser de otra manera, este fue un tema de reflexión para el filósofo de la caverna.

Entre Crátilo y Hermógenes

Platón ya planteaba la dicotomía acerca de si es posible desprenderse del condicionamiento que el lenguaje opera en nuestra forma de entender la realidad y la dejó escrita principalmente en el diálogo de juventud de Crátilo. En él dos personajes, Hermógenes y el propio Crátilo, mantienen una discusión a la que invitan a Sócrates para que medie, sobre si los nombres son convencionales o naturales, es decir, si el lenguaje refleja la esencia de las cosas o es mera invención humana.

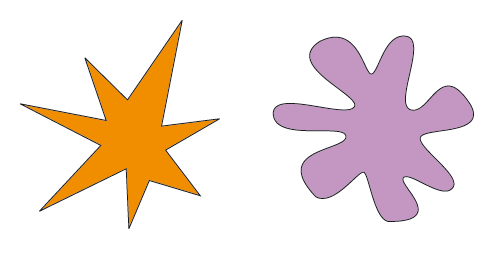

Crátilo sostenía que la palabra contiene ciertos sonidos que expresan la esencia de lo nombrado. Hay letras idóneas para cosas blandas, otras para cosas líquidas, etcétera. El lenguaje nos aproxima a la realidad. Y esta idea ha perseguido la investigación lingüística y psicológica hasta nuestros días. Basándose en los trabajos de Wolfgang Köhler en los años veinte del siglo pasado, el famoso experimento cognitivo conocido como el efecto Bouba/Kiki2 permitió en cierta forma apuntalar la vieja tesis de Crátilo:

En este experimento, los psicólogos mostraron a los participantes dos figuras abstractas: una de bordes angulosos y puntiagudos, y otra de contornos suaves y redondeados. Al presentar junto a ellas dos palabras inventadas —bouba y kiki— y preguntar cuál correspondía a cada figura, la abrumadora mayoría de los encuestados (más de un 90%), independientemente de su idioma, edad o contexto cultural, asignó bouba a la figura redondeada y kiki a la figura puntiaguda.

Así, es posible sostener que existen patrones sensoriales universales que vinculan ciertos sonidos con ciertas formas. No resulta casual: los fonemas oclusivos y vibrantes de kiki evocan tensión y aristas, mientras que las vocales abiertas y la sonoridad envolvente y bilabial de bouba sugieren redondez y suavidad, en un eco fonético de las propias formas. El experimento ha sido interpretado como una ventana hacia procesos cognitivos más profundos, como la sinestesia y la iconicidad fonética, revelando cómo las palabras pueden reflejar —y quizá moldear— aspectos de nuestra percepción. Y encontrar ecos universales entre todas las lenguas. Una de las más interesantes es la del posible origen etimológico común de la palabra misterio y su relación con una boca cerrada3.

Pero Hermógenes no se iba a quedar callado en el diálogo platónico. Para él, la relación entre el nombre y lo nombrado viene dada por la costumbre y la convención. Los nombres no expresan la esencia de las cosas, y pueden reemplazarse por otros si los que emplean la palabra así lo acuerdan. Siglos después, la lingüística estructural estableció que la inmensa mayoría de nuestras asociaciones lingüísticas son meramente arbitrarias. Una cosa es la predisposición al lenguaje y la existencia de una suerte de gramática universal, como plantease Chomsky, configurable de una forma particular según la tribu en la que uno empiece a hablar, y otra no entrever que hay mucho de contingente en las palabras que empleamos. Al fin y al cabo, resultaba excesivamente exagerado creer que hay una conexión mística entre nuestras palabras y la realidad. En su poema El Golem, Jorge Luis Borges evoca la polémica de este coloquio platónico, y dice:

Si (como afirma el griego en el Cratilo)

el nombre es arquetipo de la cosa,

en las letras de rosa está la rosa

y todo el Nilo en la palabra Nilo

Sócrates no se mostró de acuerdo con ninguna de las dos propuestas. Probablemente rechazaba que el lenguaje pudiera emplearse como revelador de la verdad, tal y como ambas teorías podían pretender, cada una a su manera. De hecho, en esa línea más pragmática, Aristóteles sostenía que las palabras eran signos convencionales de los pensamientos, aunque admitía que los conceptos compartían una estructura lógica universal que unía a todos los idiomas del mundo.

La tradición hebrea y cristiana reforzó la idea de que el lenguaje tiene un carácter sagrado y creador: en el Génesis, Dios crea el mundo con la palabra, Adán nombra a los animales como acto de conocimiento y dominio y, en la adopción griega del cristianismo, Dios mismo se vuelve verbo, logos, palabra y razón, signos de la filiación humana que comparte ese poder. Una tradición que la escolástica medieval hizo perdurar. De hecho, en los días de Carlomagno, el conocido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el estudio de la lengua vivió un particular renacimiento, a través del interés por la gramática como disciplina clave en el trivium, no solo como herramienta técnica sino como vía para formar el pensamiento recto. A pesar de ello, cuentan que el propio Carlomagno reconocía que la lengua particular, el idioma, construye la realidad, más al estilo de Hermógenes, y que sintetizó esta idea con una conocida frase:

Tener una segunda lengua es tener una segunda alma

A pesar de la aspiración universalista del imperio carolingio - en su gobierno y en la prefiguración de las universidades - el convencionalismo de Hermógenes siguió manteniendo fuerza ante el crecimiento de las lenguas vernáculas que se escindían del latín y la dificultad para traducir unas a otras. El particularismo lingüístico se vería especialmente exacerbado con el auge del nacionalismo romántico.

En aquella época, la tesis del relativismo lingüístico y su profunda afectación a nuestra cognición encontraría en Wilhelm von Humboldt a una de sus figuras clave. Según él, cada lengua encierra una Weltansicht, una “visión del mundo” particular que condiciona cómo sus hablantes perciben, ordenan y entienden la realidad. Para Humboldt, la estructura de una lengua determina los caminos mentales que sus hablantes pueden recorrer: no pensamos libremente y luego hablamos, sino que pensamos dentro de lo que la lengua nos permite decir.

Décadas después, Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, ya en el siglo XX, retomaron y desarrollaron esta intuición con más sistematicidad, formulando la conocida hipótesis de Sapir-Whorf. Según esta, la gramática, el vocabulario y las categorías lingüísticas de cada idioma influyen profundamente en la manera en que sus hablantes perciben el tiempo, el espacio, la causalidad o incluso los colores. Whorf estudió lenguas indígenas americanas y concluyó que los hablantes de diferentes idiomas vivían en “universos mentales” distintos.

Pero el relativismo lingüístico absoluto fue duramente criticado. Algunas de las principales críticas que recibió procedieron del innatismo del citado Chomsky y su gramática universal, así como del universalimo semántico, que han defendido autores como Anna Wierzbicka, quien sostiene la existencia de un sistema semántico universal, al cual se pueden traducir los de cada una de las lenguas naturales. Lo cierto es que la experimentación intercultural ha dinamitado el relativismo más fuerte, extendiéndola al comportamiento de animales carentes de lenguaje que, sin embargo, ofrecen patrones de reconocimiento de conceptos comunes con los humanos.

Lo que, sin embargo, todavía sobrevive es una cierta vigencia de la hipótesis de Sapir-Whorf en su versión débil: Ciertos experimentos han mostrado que las memorias visuales de las personas tienden a distorsionarse con el tiempo, de modo que los recuerdos terminan pareciéndose cada vez más a las categorías lingüísticas comúnmente usadas por dichas personas. El lenguaje nos salva del olvido, pero encasilla nuestros recuerdos en sus piezas.

Aquí seguimos, hoy, entre Crátilo y Hermógenes. El primero sigue conectándose con la intuición platónica y la atractiva aspiración universalista humana empeñada en alcanzar una realidad común y objetiva. Esta aspiración la observamos en el intento por hallar una ética formal, una religión verdadera, un gobierno universal, y rebusca en la raíz filogenética que nos une como especie, y en el realismo científico que en definitiva sostiene que el mundo que habitamos es objetivamente el mismo para todos, con independencia de la lengua con la que lo describamos. Crátilo se resiste en estos versos que el propio Shakespeare puso en boca de Julieta:

What's in a name? That which we call a rose

by any other name would smell as sweet

O si me permitís parafrasearlo en castellano: en un nombre no hay gran cosa, porque con cualquier otro nombre, olería igual de dulce una rosa.

Pero la etnolingüística nos sigue brindando sorprendentes curiosidades que hacen revivir la vieja tesis de Hermógenes.

Etnolingüística comparada

La etnolingüística, junto a otras ciencias, nos sigue brindando curiosos hallazgos para comprender con datos y profundidad cómo las lenguas condicionan nuestra forma de habitar y comprender el mundo. Un ejemplo muy elocuente es el de la comunidad Kuuk Thaayorre, en Pormpuraaw, una región en el extremo occidental del Cabo York australiano. Su lengua resulta singular, pues por ejemplo, carece de palabras para las nociones de “derecha” e “izquierda”. En su lugar, utilizan siempre los puntos cardinales absolutos: norte, sur, este y oeste.

En Kuuk Thaayorre por tanto uno no dice “tienes una hormiga en la pierna derecha”, sino “tienes una hormiga en la pierna sudoeste”. Para saludar, preguntan “¿a dónde te diriges?”, y se espera que respondas con precisión: “lejos hacia el nornordeste, ¿y tú?”. Así, cada encuentro casual se convierte en un ejercicio de geolocalización. Esto está intrínsecamente ligado a su enorme capacidad para la orientación, vital para su supervivencia de acuerdo a su modo de vida. El medio ha condicionado el lenguaje, y el lenguaje la forma de pensar.

El resultado para esta cultura, como es evidente, es el desarrollo de una capacidad de orientación extraordinaria. Hasta hace poco, se creía que los humanos eran peores que otros animales en ese aspecto, quizás porque carecemos de mecanismos biológicos naturales en el cuerpo (como los que por ejemplo aprovechan el campo magnético terrestre4). Pero en buena medida es un recurso que depende de nuestra cultura, no de nuestra biología. Si la lengua nos entrena a orientarnos, lo estaremos. Basta contrastar a un grupo de occidentales tratando de responder con los ojos cerrados hacia dónde está el norte o cualquier otro punto cardinal. La escena por lo general encontrará a un enjambre de dedos cruzados apuntando en todas direcciones, como agujas desajustadas de brújulas rotas. Lo he probado en clase con mis alumnos. Sin embargo, un niño Kuuk Thaayorre de apenas cinco años sabría exactamente hacia dónde señalar.

Pero no solo la orientación espacial cambia con el idioma. También cambia nuestra percepción del tiempo. Siguiendo la dirección de la escritura, los occidentales solemos representar gráficamente el tiempo de izquierda a derecha. Un hebreo o un árabe, siguiendo su modelo de escritura, lo hacen de derecha a izquierda. A priori, mera arbitrariedad cultural. Pero este convencionalismo no es en absoluto neutro: entre los Kuuk Thaayorre, que no tienen “izquierda” ni “derecha”, su percepción temporal se organiza en función del espacio geográfico. Si miran hacia el sur, el tiempo fluye de izquierda a derecha; si miran al norte, de derecha a izquierda; si se orientan al este, el tiempo viene hacia ellos. Es evidente intuir de dónde procede esta direccionalidad: el tiempo lo marca el movimiento del sol, de este a oeste.

De forma que, para ellos, el tiempo no gira en torno a uno mismo, sino que está inscrito en la naturaleza misma, independientemente de quién la observe. Un descentramiento del yo que contrasta mucho con la perspectiva individualista de las lenguas occidentales y que no todas las culturas comparten. Como tampoco lo hacen en su aproximación dominadora y controladora del mundo mediante el lenguaje capaz de cuantificar mediante la precisión de los números que nombra.

Heidegger acusaba a la técnica occidental de ejercer una imposición sobre la realidad, un encasillamiento que fuerza y estructura al ser, mediante su concepto de Gestell. Y la tecnología del lenguaje no escapa a esta observación, como por ejemplo cuando se dirige a la realidad para cuantificarla. Para numerar la realidad es preciso contar con palabras que faciliten la identificación de los números. Sin embargo, aunque parezca sorprendente, no todas las lenguas tienen palabras para números tan precisos como “siete” u “ocho”. Así sucede por ejemplo con algunas lenguas amazónicas5. Y donde faltan esas palabras, también falta evidentemente la capacidad de contar con precisión. No porque sean menos inteligentes, sino porque su idioma no les ofrece la escalera cognitiva que permita alcanzar el mundo de las cantidades exactas, el álgebra o la ingeniería. Un simple truco lingüístico abre, o cierra, la puerta a las matemáticas. Y eso trae consecuencias a la hora de identificar más ágilmente los objetos por su forma geométrica o por el material del que están hechos6. En ciertas culturas e idiomas no importa tanto el cuánto sino el qué, el cómo o el de dónde.

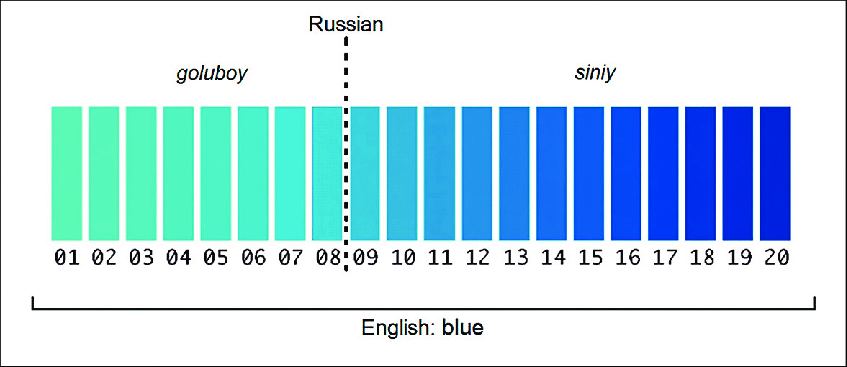

Pero si hay un ejemplo manido para ejemplificar cómo la lengua condiciona el pensamiento e incluso la percepción se halla en los colores. En español se usa el “azul” para un amplio rango cromático, lo que requiere apellidarlo (azul cielo, azul marino, azul turquesa…) o entrar en colores específicos que no suelen presentarse en las conversaciones corrientes (p. ej. añil). Algo semejante sucede en inglés. Pero en ruso se distinguen claramente dos términos: “goluboy” (azul claro verdoso) y “siniy” (azul oscuro).

Esa diferencia lingüística se refleja en la percepción: los hablantes de ruso son más rápidos detectando cambios entre tonos de azul. Su cerebro responde con una sorpresa categorial cuando el azul cambia de claro a oscuro. El cerebro angloparlante o el español, en cambio, permanece mucho más insensible ante el escáner que los escudriña. No hay señales de que experimente el cambio de categoría.

En esa misma línea actúa también un fenómeno muy sorprendente como el del género gramatical, un atributo que la lengua asigna a objetos inanimados y neutros. Y, aunque de forma arbitraria, esa asignación no es inocua, pues manifiesta toda una cosmovisión cultural que al nombrar de forma distinta modela emocional y cognitivamente la relación del hablante con esos objetos, activando asociaciones implícitas que acaban configurando el pensamiento cotidiano.

Por ejemplo, en alemán, el sol es un objeto femenino: die Sonne. En español, masculino: el sol. Y viceversa con la luna, que es un sustantivo masculino en alemán y femenino en español. ¿Puede esto afectar la percepción? Sí. Si a los hablantes de alemán y de español se les pide describir un “puente” (femenino en alemán, masculino en español), los alemanes suelen calificarlo con adjetivos como “elegante” o “hermoso”, que son adjetivos más comúnmente asociados al género femenino. Mientras que los hispanohablantes recurren a adjetivos culturalmente asociados al género masculino, como “fuerte” o “largo”. El mismo objeto es filtrado en la percepción por distintos atributos guiados por la gramática.

La estructura gramatical pone además el acento en muy diversos factores y dimensiones, alterando incluso la forma en que narramos, comprendemos, explicamos e incluso recordamos la realidad. Si un jarrón se rompe después de que una persona lo haya golpeado, la expresión en inglés enfatiza la agencia, y por tanto la culpabilidad (“He broke the vase”). En español, sin embargo, suele primar la atención al suceso en sí (“Se ha roto un jarrón”). Este matiz tiene inevitablemente connotaciones que se deslizan a la apreciación ética e incluso a la testificación jurídica. Un experimento así lo ha constatado: Al mostrar el mismo accidente a hablantes de inglés y de español, los angloparlantes recordaban mejor quién causó el daño.

El suelo en movimiento bajo nuestros pies

La lengua no solo traduce la realidad: la encuadra, la tiñe, la interpreta. Afecta a cómo ordenamos el espacio, el tiempo, los números, los colores, los objetos, los accidentes. Afecta a cómo culpamos, cómo perdonamos, cómo recordamos, cómo juzgamos y cómo nos narramos el pasado sobre el que construimos siempre nuestras expectativas de futuro.

Bien lo sabía Orwell quien, en su distopía totalitaria de 1984, describió cómo la neolengua se empleaba como instrumento de dominación por parte del Partido, reduciendo el vocabulario al mínimo indispensable y eliminando cualquier término que permitiera formular pensamientos críticos, ambiguos o heréticos. Su objetivo no era solo evitar que se dijeran ciertas cosas, sino hacer impensables ciertas ideas, al borrar las palabras que las nombran. Al prohibir conceptos como “libertad” o “justicia” y sustituirlos por expresiones funcionales, simplificadas y siempre alineadas con la ortodoxia, la neolengua empobrecía la realidad mental de los ciudadanos. La reducción del lenguaje es, en ese sentido, una reducción de la conciencia. Pensar más allá del Partido ya no es peligroso: es inexpresable y, por tanto, inconcebible. No son pocos los que ven en el empleo del lenguaje políticamente correcto algo que cercena nuestra capacidad de pensar. O en la época postalfabetizada en la que nos adentramos, una forma de domesticación.

El empobrecimiento lingüístico prepara el terreno para la otra gran herramienta de control que describía el mismo Orwell: el doblepensar. Cuando el lenguaje ya no permite nombrar contradicciones, la mente aprende a sostenerlas sin fricción. El doblepensar — que tanto resuena en esta época nuestra de la posverdad — consiste en aceptar como verdaderas dos afirmaciones opuestas —que la guerra es la paz, que la ignorancia es la fuerza, que la libertad es esclavitud— y no solo repetirlas, sino creerlas sinceramente. La neolengua asiste al doblepensar al impedir los mecanismos lingüísticos que normalmente activarían la duda o la reflexión: no hay sinónimos, no hay antónimos, no hay términos para la crítica. El lenguaje ya no desenmascara la mentira, sino que la sostiene y la recubre de evidencia verbal. Así, en la lógica del Partido, controlar las palabras no es solo censurar lo dicho, sino modelar la arquitectura interior de la mente.

Ese es quizá el peligro de Crátilo. Que en el afán por entendernos sobre una misma realidad uniformicemos la cultura y el lenguaje, en un neocolonialismo lingüístico que sesga todo cuanto toca. Basta pensar en que la inmensa mayoría de los estudios relacionados con nuestra comprensión del cerebro humano y de cómo pensamos siguen realizándose sobre universitarios angloparlantes. Eso proyecta un sesgo cultural, racial y lingüístico que excluye a buena parte de la humanidad, y nos hurta la posibilidad de profundizar en su estructura.

La humanidad habita hoy el pensamiento a través de más de siete mil idiomas, en una marea constante que fluctúa entre la diversidad cultural de su experiencia, como apuntaba Hermógenes, y el afán por encontrar puentes de traducción que la aúnen como a una sola especie en torno a una misma realidad, siguiendo la estela de Crátilo. Entre sus pasos siempre provisionales, dependientes de lenguas contingentes que evolucionan, se transforman y desaparecen, el suelo se mueve bajo los pies de nuestras generaciones.

Cada pocos meses, desaparece un idioma, y más de un tercio de todos ellos se encuentra en peligro de extinción. Se estima que la mitad de las lenguas actuales se extinguirá en los próximos cien años. No hay que obsesionarse con su preservación, pues corremos el peligro de restar los esfuerzos de Crátilo por entendernos sobre una misma realidad. Pero al perderlas, inexorablemente empobrecemos nuestra experiencia común, y las posibilidades de enraizar y expandir nuestras cosmovisiones. La diversidad de Hermógenes nos nutrirá con nuevas, salvo que una uniformidad cultural imponga su neolengua. Y, maridada con ella, su doblepensar.

Cultivemos pues esa humildad cognitiva comprendiendo que nuestra lengua, sea la que sea, sin que lo sepamos, nos moldea por dentro y articula nuestra forma de pensar, al mismo tiempo que la limita. En lo que no somos capaces de decir, en lo inefable, también hay verdad.

Gracias por leerme.

La teoría del racimo (o cluster theory) de Wittgenstein, expuesta en su obra "Investigaciones filosóficas", representa un giro radical respecto al pensamiento analítico clásico —incluido el del propio Wittgenstein en su primera etapa— que buscaba definiciones claras, necesarias y suficientes para cada término. La idea es que muchos conceptos del lenguaje ordinario no se definen por una única propiedad esencial, sino por una constelación de rasgos familiares que se entrelazan entre sí como un racimo o como los hilos de una cuerda. Es decir, no hay un núcleo rígido que determine el significado, sino una red de semejanzas superpuestas y entrecruzadas. Su ejemplo más célebre es el de la palabra “juego” (Spiel): no hay una propiedad única que todos los juegos compartan —no todos implican competencia, reglas, diversión o un ganador—, pero sí hay un aire de familia (Familienähnlichkeit) entre ellos. Algunos comparten unas características, otros otras, y así se teje una red de similitudes sin necesidad de un criterio universal.

Ramachandran, V. S., & Hubbard, E. M. (2001). Synaesthesia—A window into perception, thought and language. Journal of Consciousness Studies, 8(12), 3–34.

La palabra misterio —presente en el latín mysterium y el griego mystērion— encuentra eco fonético en una vasta constelación de lenguas indoeuropeas, donde el fonema “m” inaugura términos vinculados a lo secreto, lo sagrado o lo sellado. Esta “m”, producida con los labios cerrados, evoca una boca que calla, un silencio ritual. En sánscrito, por ejemplo, muni designa al sabio silencioso, al asceta que ha sellado su habla; en avéstico, lengua sagrada del zoroastrismo, mazda (como en Ahura Mazda) remite a la sabiduría divina, también ligada al misterio. Incluso en lenguas germánicas como el alto alemán antiguo, muotar significa “pensamiento oculto”. Todas estas formas parecen susurrarse desde una fonética del recogimiento. Etimológicamente, mystērion deriva de myein, “cerrar los labios o los ojos”, sugiriendo que el misterio no es solo lo que escapa a la razón, sino lo que debe ser protegido del habla. Así, más que un accidente fonético, la “m” es un vestigio acústico del gesto mismo de callar ante lo inefable.

Varios animales emplean el campo magnético terrestre para orientarse gracias a la magnetorrecepción: las aves migratorias como los petirrojos y las golondrinas lo usan para navegar miles de kilómetros; las tortugas marinas, como la tortuga boba, regresan a la playa donde nacieron guiándose por variaciones magnéticas; los peces como los salmones y las anguilas siguen rutas migratorias magnéticas; los murciélagos frugívoros combinan esta capacidad con la ecolocalización; las abejas y hormigas utilizan el campo magnético junto con señales visuales y olfativas para orientarse; e incluso algunos mamíferos como los perros parecen alinearse con el eje norte-sur al realizar ciertas acciones.

En algunas lenguas amazónicas como el pirahã y el mundurukú, el sistema numérico es extremadamente limitado o inexistente, lo que ha llevado a cuestionar la universalidad del pensamiento matemático preciso. Los hablantes de pirahã no poseen palabras exactas ni siquiera para números como “dos” o “tres”, y se expresan con términos relativos como “pocos” o “muchos”, lo que se refleja en su incapacidad para contar con precisión o realizar operaciones exactas. Por su parte, los mundurukú disponen de palabras exactas solo hasta el cinco, y para cantidades mayores recurren también a estimaciones aproximadas. A pesar de ello, son capaces de realizar comparaciones y juicios numéricos relativos con notable eficacia. Estos casos muestran que, aunque la capacidad de estimar magnitudes parece ser universal, el desarrollo del pensamiento numérico exacto depende en gran medida del lenguaje y del contexto cultural que lo sostiene. Ver Everett, D. L. (2005). Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: Another look at the design features of human language. Current Anthropology, 46(4), 621–646. Y Pica, P., Lemer, C., Izard, V., & Dehaene, S. (2004). Exact and approximate arithmetic in an Amazonian indigene group. Science, 306(5695), 499–503.

Así sucede, por ejemplo, al diferenciar a los hablantes nativos de inglés y los de maya yucateco: los primeros tienden a identificar, recordar y seleccionar los objetos por su forma geométrica, mientras que los segundos suelen preferir referirse al material del que estaban hechos.

Genial como siempre. El alemán, con sus larguísimas palabras que contienen a la vez adjetivos, sustantivos y complementos circunstanciales, y con su tendencia a poner el verbo al final, parece predisponer a una escucha más atenta y por lo tanto a un pensamiento más reflexivo. Las lenguas latinas, por el contrario, disparan el verbo rápidamente, a veces incluso omitiendo el sujeto, lo que lleva a un habla rápida y probablemente focalizada en la intuición más que en el razonamiento.

Por cierto que la palabra puente admite el género femenino en español, aunque está en desuso desde la edad media. Y sin irnos muy lejos, hablar del mar o de la mar implica connotaciones muy diferentes.

Aunque Chomsky sostenga (probablemente con razón) que nuestra capacidad lingüística es innata, me inclino por la hipótesis de un lenguaje que condiciona nuestra manera de pensar, y que "obliga" a nuestras mentes a discurrir por determinados caminos mentales.

Mi experiencia casi bilingüe viviendo cinco años en un país extranjero hace que le dé la razón a Carlomagno: a veces yo sentía que era dos personas a la vez.

Gracias por traer un tema tan interesante

Qué maravilla, gracias Javier. Este texto me ha recordado una cosa que cuando la descubríme fascinó y es que los Aimaras expresan el tiempo al revés que nosotros, para ellos mirar hacia delante es referirse al pasado y viceversa con el futuro. Ellos conciben el tiempo como algo que les viene por la espalda y el pasado es cosa ya vista, de ahí lo de que el pasado esté delante, avanzan por la vida de espaldas. Y eso tiene muchas implicaciones en su cultura.

En fin, una maravilla de texto con la que reflexionar. Gracias de nuevo.