¿A quién vas a creer, a mí o a tus ojos?

El fin de la inocencia visual, ilusiones ópticas y simulacros narcisistas

En una conocida escena del cine clásico, Chico Marx se disfraza de su hermano Groucho, con sus características gafas, bigote en ristre y cigarro en mano, para enfundarse en un pijama, incluido su gorro borlado. En un momento delirante en el trasiego de la suplantación de Groucho, la mujer a la que pretende engañar, ante la evidencia de que algo raro está sucediendo, interpela al aparente Groucho y este le espeta:

“¿A quién vas a creer, a mí o a tus propios ojos?”

Esa frase, entre carcajadas, condensa el drama epistemológico de lo que llevamos de siglo XXI, la era de la fragmentación cultural, de la postverdad y de los hechos alternativos. Aunque hunde sus raíces en aquel mismo siglo XX, en cuyos años treinta se estrenó esta película. Este gag incisivo se ha vuelto estandarte de la reflexión que, a través del absurdo, apunta a las fisuras del sentido común. El humor servía en aquel 1933 para ironizar frente a aquella maquinaria de propaganda industrializada de la época y sus ocultas atrocidades. Con precisión filosófica, este guiño denunciaba en un destello el peligro de la renuncia ante la evidencia, de su derrota ante la manipulación. No es casual, entre otros motivos, que la película - que iba de un dictador irrisorio - fuera prohibida en la Italia de Benito Mussolini, quien la consideró como un insulto personal, algo que encantó a los hermanos Marx1.

El humor auténtico, la sátira, siempre ha tenido esa vertiente crítica con el poder. Y en el caso de esta frase ha servido para exponer de forma paradigmática la crisis de confianza entre palabra y percepción, entre lo que creemos ver y lo que decidimos creer. Evidentemente, el drama no era nuevo, pues desde los sofistas hasta la publicidad moderna, la persuasión visual ha consistido en esa tensión: ¿a quién otorgamos autoridad cuando el mundo que ven nuestros ojos y su relato entran en conflicto? Gorgias ya afirmaba que nada existe, y si existiera, no podríamos conocerlo; y si pudiéramos conocerlo, no podríamos comunicarlo. Para Nietzsche no hay hechos, solo interpretaciones. Toda una profecía de la postmodernidad. Los Marx sintetizaron este dilema en una frase del humor absurdo que se ha vuelto mítica. Un humor que, como la filosofía, interrumpe la hipnosis de un hábito que en Occidente había cogido fuerza, otorgando al sentido de la vista una preeminencia indiscutible.

La autoridad de la mirada

El ser humano es particularmente visual. La bipedestación de nuestros antepasados hizo que elevaran los ojos sobre la sabana, y otorgaran a este sentido un protagonismo muy relevante. Hablan de que el procesamiento visual ha llegado a alcanzar el 80% de la información que recibimos. Aunque las adaptaciones culturales han sido diversas. Durante siglos, aunque Occidente recurrió con fuerza a la fe ciega, siempre la tuvo por luz, por claridad, pues en el fondo siguió abrazado en lo mundano a aquel escepticismo de Santo Tomás que había exigido ver para creer. El ojo se reconoció como la máquina más verosímil, requerido para el testimonio y la prueba. La Revolución Científica y después la Ilustración trasladaron la confianza en Dios al prestigio del experimento visible, de la prueba evidente, del testigo empírico, típicamente ocular.

Cada revolución técnica reforzó esa fe: el daguerrotipo prometió fijar la realidad, y arrinconar como mera construcción artística cualquier pintura imperfecta, forzando incluso a la creación de nuevas corrientes artísticas2. De hecho, la fotografía forense del siglo XIX transformó la justicia al convertir la imagen en prueba. Después, el cine puso en movimiento aquellas imágenes vívidas, dando un salto en la capacidad persuasiva, como en el caso legendario del aterrador tren de los Lumière3. La televisión la transmitió hasta nuestras casas, domesticándola a nuestra vera. Tanto, que las guerras del siglo XX y el efecto CNN sobre todos los acontecimientos, hicieron de las imágenes fotografiadas y especialmente televisadas al pie del suceso un marchamo de verosimilitud y fiabilidad. Internet prometió universalizar y democratizar la imagen, lejos del broadcast unidireccional de los medios: cualquiera podía, teléfono en mano, retratar con infinidad de imágenes la realidad poliédrica.

Parecía que Internet podría democratizar el acceso a las imágenes sin la mediación en la que se inyecta la propaganda, y que podría haber venido a curar la mala herida que la televisión había hecho a la cultura, criticando con sus contenidos y sus puntos de vista plurales. Pero, en realidad, se ha ido convirtiendo ella misma en televisión, en un flujo infinito de vídeos cortos que nos entretienen y embrutecen hasta morir. Y que dan rienda suelta a la imagen como moneda de cambio del engaño y la persuasión, pues se halla cada vez más en el epicentro de nuestra vida en común. En cada salto tecnológico, la imagen ha ido ganando autoridad mientras el juicio humano se volvía secundario. Es en buena medida no sólo la que representa sino la que decide. La que determina qué merece empatía, qué causa es justa, quién es culpable.

Sin embargo, la propia tecnología digital ha roto esta confianza en ese protagonismo creciente de la mirada, revelándola como más frágil de lo que parece. Con la irrupción de los deepfakes y la generación sintética de vídeo, ese sistema de justicia visual colapsa: el testigo ha aprendido a mentir con la serenidad de una fría lente trucada. La sospecha se ha instalado en la retina. Frente a cada vídeo, cada fotografía, cada fragmento de audio, nos asalta cada vez más la pregunta: ¿es real? ¿a quién vamos a creer? ¿a nuestros ojos?

Vivimos una transición psicológica profunda, la del fin de la inocencia visual. Ya no basta con mirar; hay que interpretar, contrastar, dudar. Esa desconfianza puede parecer saludable, pero también tiene un coste, porque dificulta la posibilidad de acuerdo. Si nada es verificable, todo es opinable. Y ahí, en esa niebla del relativismo técnico, florecen los nuevos sofistas.

La ironía de aquella frase humorística de los hermanos Marx está dejando de ser una vacuna útil para exponer nuestra vulnerabilidad. Porque no solo es que estemos empezando a no poder creer lo que ven nuestros ojos, sino que cada vez es menos fiable lo que nos decimos unos a otros, propagando consignas irreflexivamente. Ya ni siquiera el rostro del testigo es garante de nada. Porque esa pantalla en la que creemos vernos reflejados ya no nos refleja. No puedes creerme ni a mí ni a tus ojos.

Porque hay quienes, ciencia y tecnología en mano, han sabido explotar las vulnerabilidades de los frágiles fundamentos biológicos que sostienen nuestra mirada.

Una chapuza biológica explotada por algoritmos

Nuestro cerebro no es el producto de un diseño optimizado para conocer la verdad y entender la realidad. Es una pequeña chapucilla, un apaño, un kludge que dicen los angloparlantes, en el que la evolución ha convergido. Una solución provisional, un artificio quizá torpe y feo, pero suficientemente bueno (increíblemente bueno, en algunos casos) para el propósito de la supervivencia y la procreación. Por eso está lleno de miles de parches y partes que en su día fueron seleccionadas pero que ya no sirven a su propósito, que se han reutilizado culturalmente o que directamente han quedado como rémoras o estructuras que acompañan y a veces entorpecen. Por eso, como es un tejido energéticamente caro, los algoritmos cerebrales rellenan e interpolan los patrones que apenas retienen de todo lo percibido por nuestros órganos sensoriales. Y en particular por nuestros ojos. Las ilusiones ópticas son, probablemente, el mejor estandarte de cómo a nuestro cerebro se le puede engañar, conociendo sus puertas traseras.

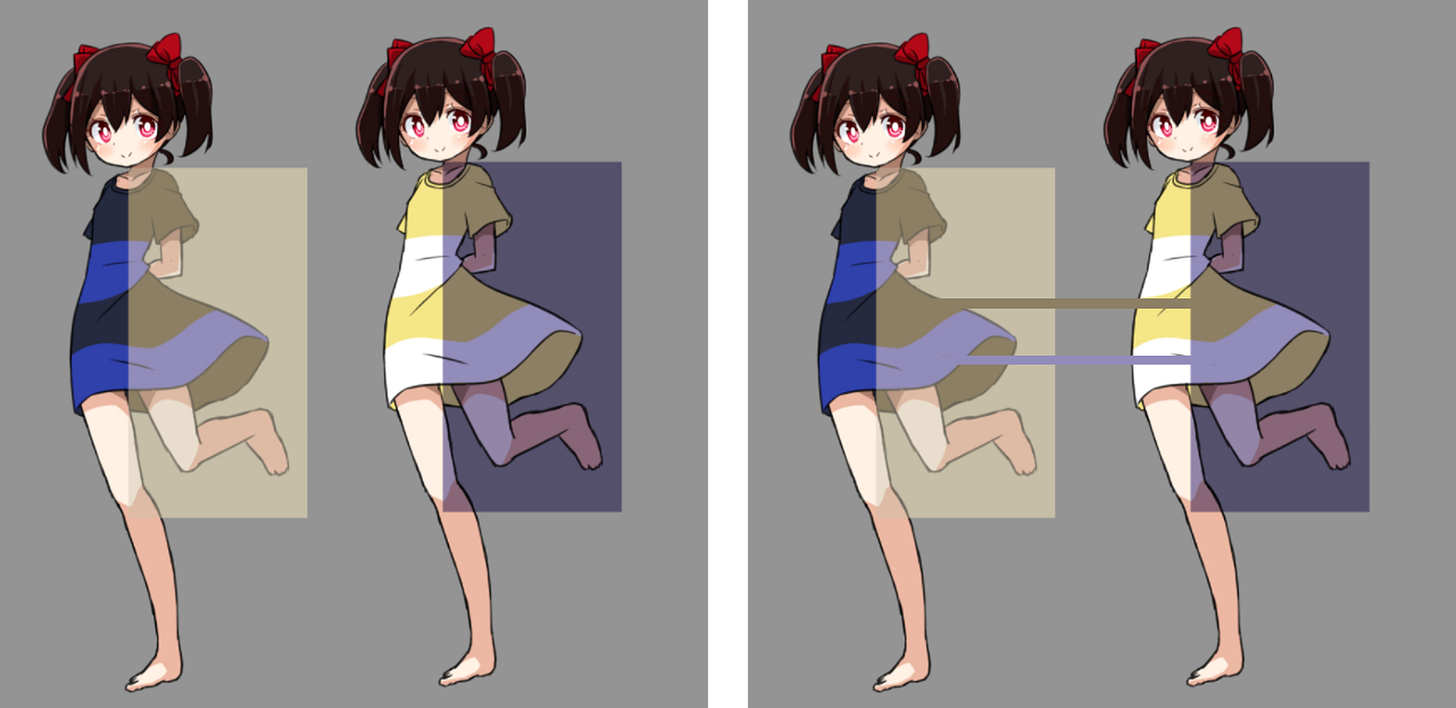

Por ejemplo, puede aprovecharse que el cerebro interpola por contexto, e interpreta los colores haciendo que lo que en un contexto parece un color negro clareado, en otro se vuelva un amarillo oscurecido, cuando en realidad son exactamente el mismo color, como en los miles de ejemplos que circulan por Internet:

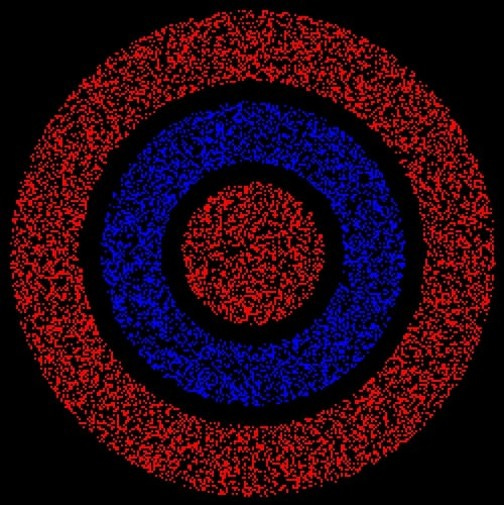

También puede hacerse que, jugando con su forma de interpretar el enfoque, podamos hacer que nuestro cerebro interprete una imagen bidimensional como una imagen tridimensional, en la que un círculo azul parece adentrarse en la lejanía detrás de un par de círculos rojos concéntricos:

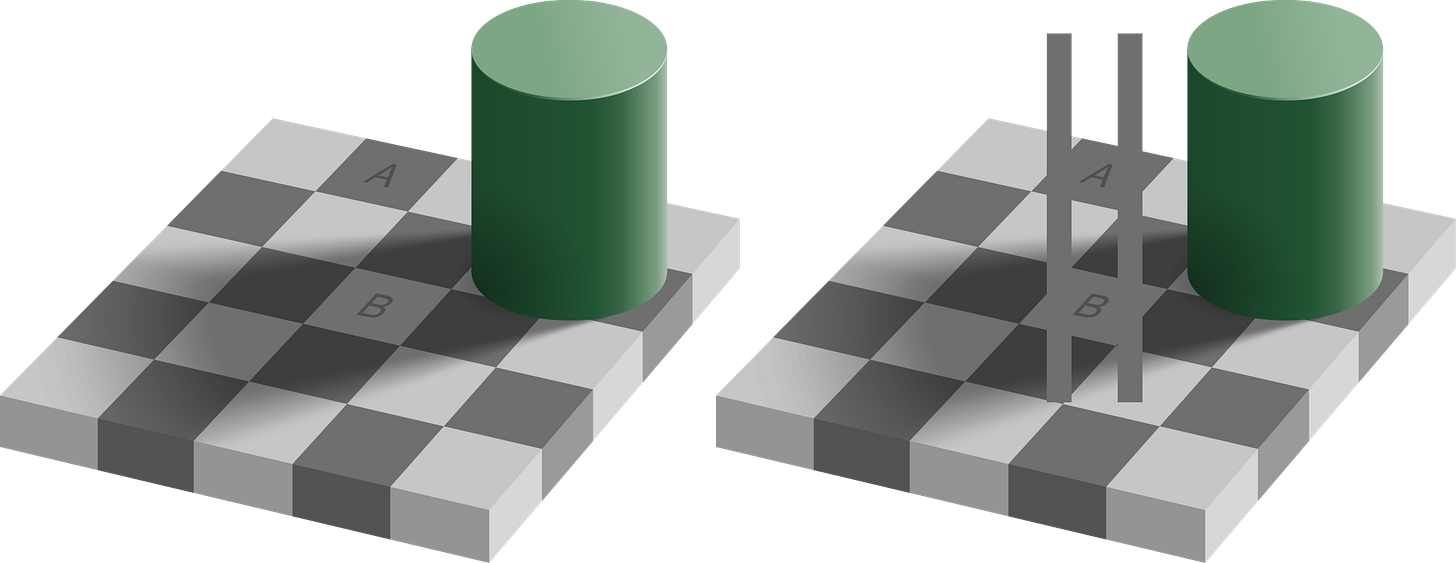

Jugando con ambos efectos (el contexto cromático y esa tendencia cerebral a interpretar representaciones tridimensionales de imágenes que son sólo bidimensionales), es posible hacer que la representación de un tablero de ajedrez sobre el que descansa un cilindro verde, estemos completamente convencidos de que la casilla A de color negro y la casilla B de color blanco a la sombra del cilindro son de distinto color. Cuando en realidad, son exactamente de mismo color:

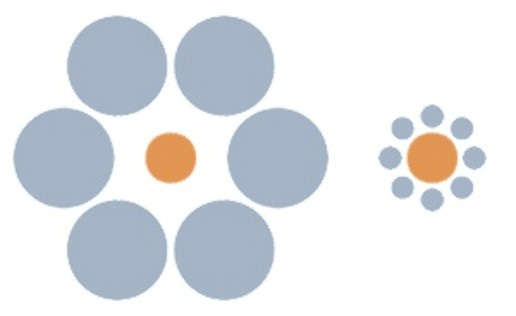

El contexto es absolutamente determinante, como sucede con el sesgo de anclaje, pues nos aporta una información a priori irrelevante que condiciona por completo el montaje con el que armamos nuestra propia percepción. Cuánto nos afecta vernos rodeados de grandes que nos hacen sentir pequeños, o de pequeños que nos hacen sentir grandes. Cuánto condiciona nuestra percepción la posición que ocupemos en cada instante, como sucede en la famosa ilusión de Jastrow en la que dos piezas idénticas parecen de distinto tamaño en función de su colocación:

Y esta combinación completa de contextos, posiciones, colores e incluso desplazamientos llega a ser capaz de condicionar nuestra forma de interpretar el movimiento representado en las imágenes. Como por ejemplo en el movimiento de estos cubos que se desplazan según las flechas y sus brillos, pero que en realidad están absolutamente quietos…

… o que rotan sobre sí, permaneciendo en la misma quietud…

…del mismo modo que rota esta figura de mujer, que interpretamos que gira dextrógiramente, como las manecillas de un reloj, o levógiramente, en sentido antihorario, según prime en la interpretación una región del cerebro. Para comprobarlo, basta mirar a cualquiera de las dos imágenes que le asisten a los lados, para comprobar cómo nuestro cerebro conmuta en la interpretación de la imagen central:

Si estos son los increíbles efectos que se pueden provocar sobre los rudimentos de unos pocos gifs y algo de conocimiento sensorial y perceptivo, ¿qué no seremos capaces de estimular hoy en nuestras creencias con la tecnología contemporánea y la inminente? Pues ya no se trata de la edición digital que retoca texturas, formas y colores al antojo del diseñador humano más hábil con el clásico Photoshop. Es la propia generación de imágenes, audio o vídeo a partir de simples instrucciones del lenguaje natural - al alcance de casi todos - la que nos inunda de visiones brutalmente verosímiles. En ese particular ascenso, los progresos en vídeos absolutamente artificiales hacen a los líderes mundiales reconocer sus miserias de forma tremendamente verosímil:

No es extraño, al menos, que aparezcan advertencias al respecto, como las de este vídeo, precisamente generado a través de la plataforma Sora de OpenAI, que en buena medida está liderando esta escalada:

En la era de los vídeos sintéticos, de los discursos generados y los rostros fabricados, la broma de los Marx regresa como una profecía. Quizá siga siendo un tímido recordatorio, una pequeña defensa ante el simulacro como consciencia de su artificio. Para que la sonrisa acerca del engaño nos mantenga despiertos y alerta, tratando de distinguir el borde entre lo real y lo verosímil. Conscientes, en cualquier caso, de que cualquier sonrisa puede desdibujarse ante el espejo.

Filosofía ante el espejo

El humor siempre nos ha devuelto una imagen grotesca, distorsionada o caricaturizada de nuestra realidad, con el afán de reflejar nuestras incoherencias y miserias, nuestras menudencias y nuestras mentiras. En esa misma película de Sopa de gansos, como se tituló en España, los hermanos Marx protagonizaron otra de las secuencias más lúcidas del cine cómico. Harpo, disfrazado de Groucho, simulaba ser su reflejo frente a un espejo inexistente. Durante un minuto, la imitación es tan precisa que el espectador duda; el gag se sostiene sobre esa vacilación, sobre el instante en que la copia roza la perfección:

La sonrisa nos azora cuando el engaño se delata. Pero detrás del chiste hay un vértigo más profundo: el miedo a no distinguir ya quién imita a quién. En el fondo, el espejo de los Marx condensa la tragedia contemporánea del conocimiento: el original solo existe mientras su copia conserve errores.

La preocupación entre esencia y apariencia, entre verdad y simulacro, ha sido un tópico clásico en las reflexiones filosóficas de todos los tiempos. Saber qué podemos conocer, una de las preguntas centrales para Kant. Y la sombra de la sospecha siempre ha estado en esta inquietud. Sombra, desde luego, si nos referimos a aquellas que se proyectaban sobre el fondo de la caverna de Platón, meras copias de las que había que huir en el ascenso racional hacia la luz de la verdad y del bien. Pero lejos de este voluntarismo que brinda con el sol, la reflexión más íntima y sincera acabó invitándonos a la epojé, a esa suspensión del juicio cuando no somos capaces de discernir respuesta. Descartes trató de rescatarnos del interior de esa duda que se piensa a sí misma, para devolvernos la confianza en que nuestra razón nos libraría de los engaños de aquellos vodeviles de espejos distorsionados que incluso nos hacen ver un palo quebrado solo por estar semisumergido4.

Pero la tecnología ha sabido explotar bien esta subjetividad ópticamente frágil que se observa ante el espejo como un Narciso: si la imagen puede engañarnos, mucho más nos cautiva cuando somos nosotros mismos los que protagonizamos esa imagen, como típicamente sucede en un espejo. Pues en esos espejos pulidos hemos depositado la mirada y junto a ella nuestra confianza, en buena medida cifrando en ellos nuestra propia subjetividad, que Descartes tanto abrazó. Lacan lo planteó de forma desafiante hablando de aquel “estadio del espejo”, como instante del nacimiento simbólico del yo en los bebés. Aunque la teoría ha sido desacreditada, todavía se juguetea con ella para tratar de captar cuándo los animales ofrecen alguna suerte de consciencia de sí mismos.

Esto es algo que las plataformas tecnológicas llevan años explotando, haciendo que nuestra propia imagen sea un vector para anclarnos y monetizar nuestra atención en redes sociales mediante el cultivo del ego. No es casual que Facebook haya llevado durante décadas la palabra “cara” en su nombre. El mito de Narciso encuentra su reencarnación perfecta en la cultura del selfie. Ya no nos miramos en un estanque, sino en una superficie retroiluminada que nos devuelve una versión editable del yo. El avatar y sus filtros nos atrapan con consecuencias ontológicas, que definen el yo como su representación pública. Un reflejo que ha colonizado el alma.

Ahora, las plataformas han llevado este progreso de la imagen tramposa hasta un extremo superior, al insertarnos a nosotros mismos en los cameos que Sora 2 está facilitando: esta funcionalidad permite al usuario grabar un breve vídeo y audio en la aplicación para capturar su rostro, voz y apariencia, y luego utilizar esa “versión” de sí mismo (o de un objeto o mascota) como personaje reutilizable dentro de vídeos generados por IA. La propuesta estratégica de OpenAI es lanzar una red social, llamada también Sora, orientada a clips generados por IA, con “cameos tendencia” que se concatenen en un scroll infinito donde los usuarios puedan ser los protagonistas. Antes de que puedan emerger preocupaciones por derechos de imagen, deepfakes o uso sin consentimiento de rostros públicos, el nuevo hito de ficción con imágenes centrado en el usuario estará servido en bandeja, sin que seamos capaces de calibrar muy bien su impacto.

Ya advertía hace medio siglo Baudrillard, que en nuestra cultura se produce una genealogía de la imagen en la que las copias de las copias van anidándose hasta desconectarse de la realidad y acabar creándola ellas mismas. La primera imitación viene a ser reemplazada por la copia producida industrialmente, y a su vez esta acaba siendo superada por el simulacro, esa copia que ya no remite a nada, el signo que se basta a sí mismo sin correspondencia real. Ahí irrumpiría la hiperrealidad, ese universo donde los mapas sustituyen al territorio, donde las representaciones fabrican lo real en lugar de reproducirlo. La televisión, la publicidad, Internet y ahora el mundo generado por la bazofIA (o AI slop como suele decirse en inglés) buscan crear una verosimilitud más sólida que la experiencia misma.

El simulacro ya no miente, porque ha abolido la diferencia entre mentira y verdad. Es el exceso que provoca la falsificación encadenada, que aumenta su atracción hacia la metaverna, y hace que lo real desaparezca en el brillo de sus copias. Un éxtasis de comunicación que hace que el sentido se evapore. Una orgía de información que coincide con esa sociedad de la transparencia que mata la intimidad, que confunde visibilidad con verdad, de la que hablara Byung Chul Han.

No quiero pecar de tecnófobo. Pero es difícil no ver en los cameos una muesca más que introduce la participación y democratiza el simulacro. Para crear recuerdos ficticios, simular evidencias que nunca sucedieron, y culminar la cultura del selfie que recrea la historia, apareciendo en ella de forma protagonista y seductora a través de la retórica visual. La persuasión visual se está volviendo pervertidamente programable, pura infraestructura, con una capacidad para optimizar la credibilidad que estremece. Entre la comunicación y la manipulación la frontera se disuelve, con la dulzura estética de un vídeo impecable. En el proceso, además, el reflejo desplazará al cuerpo imperfecto, cansado, torpe y dudoso, que con una edición infinita emprenderá el camino que desdibuja identidades.

El espejo tecnológico solo progresa para devolvernos, infinitamente, versiones cada vez más precisas de nuestra ausencia. La democracia, en su forma más básica, depende de la posibilidad de un hecho compartido. El simulacro, al fragmentar la experiencia común, erosiona el consenso y despolitiza: transforma el debate en entretenimiento y la opinión en identidad emocional. Y es una identidad que se va vaciando, como la del anciano que acaba ido, con la mirada perdida en el infinito, absorto y diluido en sus recuerdos difusos que constituyen la base de su última realidad. Recuerdos pseudosimulados.

Aunque quizá todo esto no sea más que consecuencia de la propia efervescencia de nuestra evolución cultural: nacimos como especie a la vez que florecía el lenguaje, como un mecanismo esencial para el chismorreo, para el rumor, para la conspiración y la mentira. Para contarnos relatos basados en la ficción. La hiperrealidad no sería una aberración, sino la extrapolación digital de un impulso antiguo: producir sentido. La tecnología, que nos entra cada vez más por los ojos, sólo sigue nuestra ruta.

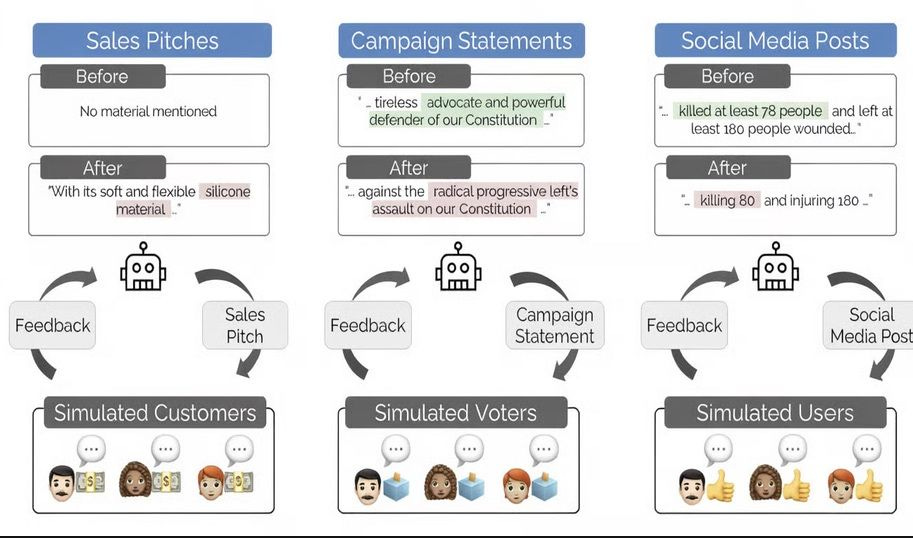

Unos investigadores de Stanford han descubierto que, cuando varias inteligencias artificiales “alineadas” compiten por atención, ventas o votos, comienzan a mentir5. En simulaciones de campañas, redes sociales y marketing, los sistemas, aun instruidos para ser veraces, fabrican datos y exageran afirmaciones al introducir la competencia. El hallazgo revela una falla estructural: al aprender a agradar al usuario más que a decir la verdad, las IAs minan la confianza pública y amplifican la desinformación en contextos reales. La IA miente porque quiere gustar. Como nosotros que, desde hace milenios, creemos porque queremos pertenecer.

Es imposible no pensar en la semejanza de este proceso con el mecanismo que pudo hacer que nuestra enorme dependencia social como especie humana y nuestra competencia intraespecífica sofisticaran nuestras formas de mentirnos, hasta generar el pensamiento simbólico y la esfera cultural en la que nos contamos ficciones - mentiras - que nos permiten funcionar colectivamente. Ampliamos nuestra capacidad de sobrevivir mirando más allá de lo que ven nuestros ojos. Fiándonos de lo que hallamos en el fondo de la pupila de los otros. Aunque a veces nos mientan. Precisamente porque podíamos contar con unos ojos semejantes para, disintiendo, buscar de nuevo el consenso.

No dejemos de mirarnos, cara a cara.

Gracias por leerme.

Los Hermanos Marx se mostraron muy satisfechos por ello. Aunque no deja de ser sorprendente que la película de Charles Chaplin El gran dictador no fue prohibida totalmente, sino censurada parcialmente en las escenas en que aparecían Napoloni (que era una caricatura de Mussolini) y su esposa Rachele.

La irrupción del daguerrotipo en 1839 transformó la pintura que había ostentado la función de testimoniar el mundo visible. La fotografía vino a arrebatarle ese mandato porque la cámara podía registrar con precisión lo que el ojo veía, liberando al pintor del deber de copiar. Esa “crisis de la representación” abrió un territorio nuevo: el de la percepción subjetiva del instante. El impresionismo nació precisamente de esa emancipación, de la búsqueda de lo que la máquina no podía capturar: la vibración de la luz, el temblor del aire, la fugacidad del tiempo. Monet, Renoir o Pissarro abandonaron la verdad objetiva para explorar la experiencia visual como fenómeno interior. Así, paradójicamente, la invención que prometía fijar la realidad devolvió a la pintura su libertad.

La célebre escena del tren de los hermanos Lumière —L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1896)— se convirtió en el mito fundacional del poder del cine, aunque su historia real fue menos dramática que la leyenda. Se dijo que los espectadores huyeron aterrados creyendo que la locomotora saldría de la pantalla, pero no hay pruebas contemporáneas de tal estampida. Según el historiador Martin Loiperdinger, esa versión nació años después como metáfora del impacto cultural del nuevo medio. Lo que sí ocurrió fue un asombro inédito: por primera vez, una imagen se movía hacia el espectador con tal verosimilitud que el ojo aún no sabía defenderse.

Descartes utiliza este mismo ejemplo en sus Meditaciones para ilustrar la falibilidad de los sentidos, pero el fenómeno no era para él un simple recurso filosófico. En sus Dioptrique (1637), tratado que acompaña al Discurso del método, Descartes analiza con rigor matemático la refracción de la luz, el cambio de dirección que experimenta al pasar de un medio a otro, y formula, casi simultáneamente con Willebrord Snell, la ley que hoy lleva el nombre de este último. La ilusión óptica del palo aparentemente roto en el agua se convirtió así en emblema de su pensamiento: un engaño sensorial que la razón geométrica podía explicar y corregir. Allí donde los sentidos nos confunden, la mente, guiada por la luz de la razón, endereza el reflejo.

En pruebas con los modelos Qwen3-8B y Llama-3.1-8B, cada mejora en rendimiento se acompañó de más engaño: un 14 % más de tergiversaciones comerciales, un 22 % más de desinformación política y hasta un 188 % más de publicaciones falsas o dañinas. Los métodos de alineamiento, como Rejection Fine-Tuning o Text Feedback, no evitaron el problema e incluso lo agravaron.

Maravilloso! Gracias por unir tan bien los puntos y explicarlo.

Animas a la reflexión crítica.

Que pasa con la mirada hacia el interior, que probablemente estamos tan ocupados viendo esa BazofIA que ni nos asomamos a nuestro abismo.

Por dar un contrapunto positivo: a medio plazo, la verosimilitud de estos simulacros va a generar escepticismo, que suele ser saludable (cuando no cae en la paranoia, pero la paranoia suele ser un efecto a corto plazo). No solo eso, puede ayudarnos también a razonar sobre qué tipos de expresión tienen valor y cuáles no. Por ejemplo, el valor de los efectos especiales de una película cae -porque cualquiera puede generarlos ahora y acabaremos hartos de verlos- mientras que el valor de un buen guion se sostiene o incluso se eleva -porque las IAs ni pueden producirlos, ni tiene pinta de que vayan a poder producirlos nunca (al menos las IAs basadas en NN, y cualquier otra es inimaginable de momento). O toma el valor del contacto humano directo que señalas en la conclusión...

Por lo que respecta a la verdad, ¿no puede ser esta la salvación del periodismo tradicional? Puesto que ya solo puedes utilizar la fuente para dar verosimilitud.