El desplazamiento del epicentro mundial

Jugueteando de Este a Oeste con las ensoñaciones del viejo Hegel

Hoy os traigo un texto que fue obligado contrastar con mi buen amigo Miguel García Álvarez, pues reúne interesantes mapas. Gracias por tu aportación.

El viaje del Espíritu

Corría el año 1806 y las calles de Jena estaban cubiertas de polvo. Napoleón había pasado por allí como un vendaval con su poderoso ejército, camino de Berlín, después de haber derrotado al ejército prusiano de forma fulminante, dejando a su paso el eco de los cañones y el estremecimiento de un mundo en cambio. Desde la ventana de su residencia, Georg W. F. Hegel, entonces profesor de Filosofía en la Universidad de Jena, observaba el desfile de soldados con una mezcla de temor y de asombro.

Hacía apenas dos días que, por fin, había terminado de enviar el manuscrito de la obra que lo encumbraría al olimpo de los filósofos, su Fenomenología del espíritu, en la que se concebía la historia como el despliegue progresivo del Espíritu Absoluto hacia la libertad. Una historia en cuyas etapas la dialéctica del enfrentamiento entre tesis y antítesis alumbraba nuevas síntesis que suponían un nuevo avance en la autoconciencia y la libertad del espíritu humano.

De pronto, el pequeño corso, hecho ya emperador, asomó a caballo al horizonte, liderando a su temible ejército. Era apenas un año mayor que él, e irradiaba un halo especial. Para Hegel, y para muchos, encarnaba algo más que el liderazgo carismático o el genio militar. Era portador del Espíritu universal y los ideales ilustrados de la revolución. Así que no pudo evitar dejarse conmover a su paso, y aquel mismo día dejó escrito en una de sus cartas:

"He visto al emperador –alma del mundo– a caballo, qué maravillosa sensación […] ver a este hombre, que, concentrado en este punto concreto y a caballo, se extiende por el mundo y lo domina. En cuanto a la suerte de los prusianos, no podría haber pronóstico mejor".

Años después, Napoleón sería vencido, pero la restauración conservadora del Congreso de Viena no iba a ser para Hegel sino una antítesis, una reacción regresiva que buscaba contener el liberalismo y restaurar el absolutismo monárquico. Sin embargo, sería en vano, pues el avance del Espíritu era para él imparable. Y su avance era además geográfico, un viaje del Este hacia el Oeste. Había comenzado en las civilizaciones colectivistas e imperiales de Asia, había pasado por el mundo grecolatino y estaba culminando en la Europa Occidental. Por eso, en aquellas Lecciones sobre la filosofía de la historia universal que impartió en Berlín y fueron publicadas póstumamente en 1837 escribió:

“La historia universal va de Oriente a Occidente. Europa es absolutamente el término de la historia universal. Asia es el principio. […] En Asia nace el sol exterior, el sol físico, y se pone en Occidente; pero en cambio aquí es donde se levanta el sol interior de la conciencia, que expande por doquiera un brillo más intenso”.

Para Hegel, la historia comenzó en Oriente, en China y la India, donde solo el soberano era libre y el resto de la sociedad permanecía en sumisión colectiva1. Persia comenzó a liberarse de este despotismo estático con un progreso hacia la diferenciación social y política que allanó el terreno para la libertad individual2. Esta evolución continuó en Egipto, cuya complejidad cultural preludió la libertad política griega3. En Grecia emergió la noción de ciudadanía y espíritu libre, aunque limitados a una élite, y Roma articuló en su Derecho su aspiración universal4. Sin embargo, Hegel creía que la verdadera libertad solo se estaba alcanzando en Europa Occidental con la Reforma Protestante y la Ilustración, que proclamaron la autonomía individual. Napoleón había representado para él una manifestación del Espíritu hacia esa libertad, aunque no sería la última. La historia tenía un sentido incluso para justificar matanzas. Y el desplazamiento cultural y geográfico del liderazgo mundial daba cuenta de ello.

Esta visión de la historia que heredaron hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha, como decía Habermas, resultó tan ingenua y simplista como peligrosa; pero sin duda fue estimulante. No puede negarse, además, que su cosmovisión era profundamente eurocéntrica. Hegel escribió desde una Europa Occidental que experimentaba el auge de su poder económico, político y cultural, consolidándose como el centro de la modernidad global. La Revolución Industrial y el colonialismo europeo reforzaron su creencia en una jerarquía histórica que situaba a Europa en la cúspide del progreso humano.

Sin embargo, la especulación de Hegel sobre un epicentro del progreso histórico es intelectualmente sugerente, ya que plantea la posibilidad de identificar núcleos geográficos donde se concentran a lo largo de la historia las mayores innovaciones científicas, las mejores capacidades económicas, las mayores fuerzas políticas, los centros irradiadores de cultura. Sembró un referente que ha permitido explorar la idea de un centro histórico en movimiento extrapolable a un análisis global. Un planteamiento que, lejos de simplismos lineales, invita a explorar la historia como un proceso complejo de interacción y transferencia cultural entre civilizaciones al que puede aplicarse distintas métricas y geometrías5. Así, su teoría puede retomarse para investigar cómo y por qué el epicentro del poder global ha cambiado a lo largo del tiempo.

El epicentro original

Ante la carestía de datos certeros sobre nuestro pasado más remoto, los modelos que han tratado de buscar centros culturales entre los que interpolar un epicentro mundial nos remontan a los valles fluviales donde surgieron las primeras civilizaciones. La riqueza de los valles fértiles en climas templados fue determinante para la aparición de los primeros asentamientos estables que darían lugar a las primeras civilizaciones y como tal a los primeros Estados. Esta es la hipótesis ya clásica de las llamadas civilizaciones fluviales o imperios hidráulicos de Wittfogel.

Efectivamente, China fue protagonista temprana con las culturas del Huang He (Río Amarillo) y el Yangtsé, donde se desarrollaron complejas estructuras estatales, escritura y tecnologías agrícolas. Estos logros cimentaron una civilización que perduró milenios, posicionando a China como el epicentro asiático de la economía y la cultura, centro de innovación mundial durante milenios, aunque cuando renunció a esta curiosidad le salió caro. Como la de China, otras culturas veterotestamentarias emergieron en torno a los grandes valles fluviales. Por ejemplo, en el valle del Indo, la civilización Harappa y las que le sucedieron recurrentemente destacaron por sus avanzadas ciudades planificadas, con sistemas de alcantarillado y comercio de larga distancia con Mesopotamia y Egipto.

En Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates sustentaron a Sumer, Babilonia y Asiria, civilizaciones pioneras en astronomía, matemáticas y derecho. Estas ciudades-estado desarrollaron una organización política centralizada y sofisticados sistemas de irrigación que maximizaron la productividad agrícola, creando un modelo de Estado teocrático y burocrático que influiría en toda la región. No es casualidad, por tanto, que distintos sistemas de escritura emergieran en estos centros de poder.

En Egipto, el Nilo posibilitó una civilización altamente centralizada y con crecientes capacidades tecnológicas. La regularidad de sus crecidas permitió una agricultura predecible y un excedente constante, que sostuvo una estructura social jerárquica y la construcción de monumentos colosales como las pirámides de Giza. Egipto no solo fue un epicentro económico, sino también un foco de conocimiento matemático y astronómico que influyó en culturas mediterráneas posteriores.

Este corredor asiático que conectaba focos culturales auspiciados por entornos fluviales conectó las economías más avanzadas del mundo antiguo, creando un eje de poder que perduró y fluctuó durante milenios. En esta región asiática se concentraba la mayor parte de la producción y de la población mundiales, haciendo del corredor asiático el primer epicentro económico global, con un claro sesgo hacia el Lejano Oriente.

No es casual que Alejandro Magno, después de liberar a las ciudades griegas del dominio aqueménida, se viera seducido por las inmensas riquezas del imperio persa y la ambición por conquistarlo, como sorprendentemente lograría. Es difícil negar que la emergencia de Grecia y después de Roma comenzaron a tensionar la localización del epicentro mundial hacia el oeste, como Hegel interpretó. La dinámica comercial de las ciudades fenicias y después las polis griegas incentivaron su emergente poderío económico, político y cultural. La propia emergencia del alfabeto fenicio y griego, a partir de Egipto, y que después sería proyectado universalmente lo atestigua.

Filosofía, ciencia y arte griegos acabaron irradiados tras la expansión de Alejandro Magno, marcando un punto de inflexión en la historia humana. Aunque la riqueza y el poder militar siguieron profundamente arraigados en Asia, el corredor se extendió con la ruta de la seda, conectando a la dinastía Han en el Lejano Oriente, con el Mediterráneo romano permitiendo un flujo constante de bienes, ideas y tecnologías. La pax romana se dio en sintonía con la pax sinica de los Han, creando un período de estabilidad y prosperidad que permitió un intercambio cultural y económico sin precedentes. El epicentro mundial del poder comenzó a desplazarse hacia el Mediterráneo Oriental, destacando el crecimiento de nodos como Alejandría, Éfeso, Antioquía o en particular Constantinopla, incluso bien adentrada la Edad Media. Marco Polo fue testigo de las maravillas orientales que iban cada vez más iluminando Europa.

La transición europea: de Constantinopla a Londres

Uno de los movimientos más estudiados por la historiografía se encuentra en el tránsito geopolítico que se dio en Europa a finales de la Edad Media. Dada la importancia de la esfera oriental del imperio romano que heredó Bizancio, el comercio con el poderoso Lejano Oriente fue liderado por las ciudades bizantinas que resistieron al desplome del imperio occidental. Y entre ellas, sin duda, destacó Constantinopla, que fue repetidamente codiciada y hostigada por las fuerzas del islam desde sus inicios. A pesar de su progresivo debilitamiento, siguió siendo durante siglos el principal nodo comercial entre Oriente y Occidente hasta su caída en 1453.

La conquista otomana redirigió entonces las rutas comerciales hacia el Mediterráneo occidental, beneficiando a las ciudades italianas como Venecia y Génova, que durante casi medio siglo dominaron el comercio marítimo de larga distancia por el Mediterráneo. Sin embargo, los europeos ambicionaban aproximarse al extremo euroasiático oriental, donde particularmente las especias y otros productos podrían traer enormes beneficios. De forma destacada, portugueses y españoles emplearon todas sus innovaciones y habilidades disponibles con tal de evitar depender de genoveses, venecianos y las rutas terrestres condicionadas por las fuerzas islámicas.

Esta búsqueda en la llamada Era de los Descubrimientos fue la que acabó encontrando un nuevo continente. Aunque América, y en buena medida África, sin duda contaron con importantes focos geográficos con culturas ricas y poderosas, no desarrollaron núcleos equiparables en escala y complejidad a los de Europa y Asia. Los motivos son diversos6. Sin embargo, la aparición en los mapas del continente americano tuvo un impacto tremendo en la localización del epicentro mundial, que a escala europea comenzó desplazándose desde el norte de Italia hacia los Países Bajos. Esta ya era una región que se había ido enriqueciendo antes del descubrimiento de América, dada su ubicación estratégica y otros factores7, pero el proceso se aceleró de forma determinante.

Ciudades como Amberes y Ámsterdam se convirtieron en centros financieros y comerciales, beneficiándose de la expansión colonial europea y la revolución financiera. Con su acceso directo al Atlántico, esta región aprovechó este cambio controlando el comercio de especias, azúcar y productos manufacturados. Además, su espíritu mercantil y su tolerancia religiosa atrajeron a banqueros y comerciantes desplazados por la crisis mediterránea, consolidando a los Países Bajos como el nuevo epicentro económico de Europa en la era del capitalismo mercantil. Pero el Siglo de Oro Holandés que logró su independencia frente al “Hércules Europeo”, la Monarquía Hispánica, no duraría mucho.

Las prácticas mercantiles y financieras fueron inoculadas en Inglaterra tras la Revolución Gloriosa de 1688. Aunque el proceso fue más complejo y aquí traté de sintetizarlo, tuvo un hito significativo cuando Guillermo de Orange, estatúder de los Países Bajos, asumió el trono inglés como Guillermo III. Este evento no solo consolidó el parlamentarismo constitucional en Inglaterra, sino que también trasplantó innovaciones financieras holandesas como el sistema de deuda pública, los mercados de valores y los bancos modernos. La City de Londres adoptó el modelo de Ámsterdam, estableciendo el Banco de Inglaterra en 1694 para financiar al Estado mediante bonos y deuda pública, lo que le permitió movilizar capital a una escala sin precedentes.

Progresivamente, Inglaterra tomó el relevo de los Países Bajos en el liderazgo económico mundial debido a una combinación de ventajas geopolíticas, militares y económicas. Primero, su ubicación insular protegía su comercio de invasiones continentales, permitiéndole desarrollar una flota mercante y naval dominante que aseguró su supremacía marítima. Después, su Revolución Industrial transformó la producción artesanal en manufactura mecanizada, aumentando drásticamente la productividad y consolidando a Inglaterra como el taller del mundo. Además, la abolición de monopolios comerciales y la liberalización económica fomentaron un capitalismo competitivo y expansivo.

A diferencia de los Países Bajos, cuya economía dependía en gran medida del comercio internacional y los servicios financieros, Inglaterra diversificó su economía con industria pesada, minería y producción textil, convirtiéndose en una potencia manufacturera. Asimismo, su imperio colonial aseguró materias primas baratas y mercados cautivos, reforzando su ventaja competitiva global. Por último, el declive militar de los Países Bajos y la serie de guerras anglo-holandesas (siglos XVII y XVIII) consolidaron la hegemonía naval británica, desplazando a Ámsterdam como centro financiero mundial y consagrando a Londres como el nuevo epicentro económico europeo, con permiso de la Francia absolutista y la efímera y sangrienta etapa de las guerras napoleónicas.

La transición europea desde mediados del siglo XV a mediados del siglo XVIII se había producido y eso sin duda arrastró el epicentro mundial que seguía su curso desde el Este hacia el Oeste, pues todavía en el siglo XVIII la preponderancia china era innegable, aunque la India ya había caído de facto en manos británicas. Además, la transformación cultural e intelectual que supuso la aparición de la imprenta en el meollo geográfico de esta transición, como conté en el libro, sentó las bases de la modernidad europea y la posterior Gran Divergencia que catapultó a los europeos por encima del resto del mundo.

Aunque algunas voces han criticado el enfoque eurocéntrico de este relato, resulta difícil negar que la Europa noroccidental desempeñó un papel central en la configuración del mundo moderno y que eso tuvo que movilizar el epicentro mundial hacia occidente.

Cruzando el charco

Aunque Hegel parecía contentarse con su Europa querida, una potencia emergente tomó el testigo desplazando el poder occidental de Londres a Nueva York, con el creciente liderazgo de Estados Unidos como potencia hegemónica que se consolidaría en el siglo XX. Este proceso no solo marcó un cambio económico, sino también cultural, político y militar, redefiniendo el orden mundial. Durante el siglo XIX, Londres fue el centro financiero del mundo, impulsado por el Imperio Británico y la Revolución Industrial. Además, por primera vez en milenios, los europeos irradiados por esta revolución sometieron al gigante chino, provocando la Gran divergencia. Sin embargo, a medida que Estados Unidos emergía como una potencia industrial, se produjo una migración masiva de capital humano y prácticas culturales de Europa a América. La región de Nueva Inglaterra absorbió esta influencia, convirtiéndose en un crisol de innovación tecnológica y cultural. Las dos Guerras Mundiales fueron catalizadores cruciales de este cambio. Europa, devastada por los conflictos, perdió su supremacía económica y política, mientras que Estados Unidos emergió como el principal acreedor mundial y líder militar. La descolonización debilitó aún más el poder europeo, redistribuyendo la influencia geopolítica hacia el Atlántico Norte. El epicentro mundial comenzaba a adentrarse en el Atlántico.

El poder de Estados Unidos se fue afianzando en su superioridad militar, económica y cultural. Hollywood, la música popular, y especialmente el capitalismo tecnológico e industrial consolidaron probablemente al Atlántico Norte como el epicentro cultural y económico del siglo XX. Durante la Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico y militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética tensionó el movimiento del epicentro hacia el Oeste retornando para algunos hacia el Este. Quizá Hegel no tenía razón. Sin embargo, la caída final de la URSS en 1991 pareció reafirmar la hegemonía estadounidense. Salvo que, quizá, Hegel tenía razón.

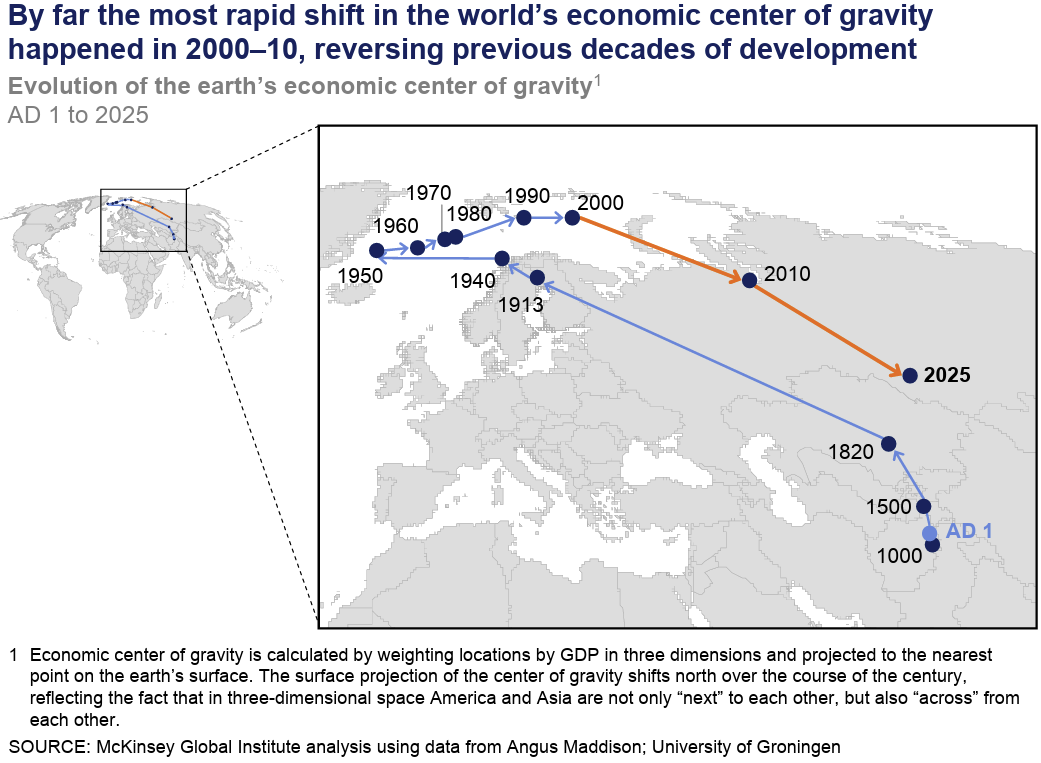

El retorno de Oriente

Aunque la visión del viejo Hegel erró en la supuestamente definitiva supremacía europea, su impresión de que el desplazamiento se producía de Este a Oeste pareció corroborarse siglos después de su muerte. Sin embargo, hoy asistimos a una nueva pugna geopolítica que, aunque sigue manteniendo a EEUU todavía como la superpotencia hegemónica, está sufriendo tensiones y, acaso, volviendo a desplazar el epicentro mundial. En apariencia, contrariando a Hegel: A pesar de la caída de la URSS, el retorno hacia el Este parece acrecentarse con el regreso de China como superpotencia económica y militar en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI.

Sin embargo, quizá Hegel no estaba tan equivocado. En sus lecciones, admitía la obviedad de que la esfericidad de la Tierra impedía hablar de un movimiento de Este a Oeste que fuera absoluto:

“Es verdad que todo país es, en rigor, a la vez, un Este y un Oeste; y en este sentido, es Asia el Oeste de América.”

De forma que podríamos seguir dando la razón al viejo Hegel e interpretar el movimiento que hoy vivimos como el cierre de un ciclo histórico que ha dado la vuelta al globo. Apelando a esa misma esfericidad de la Tierra, este retorno hacia el Este que dibujaban los anteriores mapas bien puede interpretarse proyectado sobre el Pacífico como un movimiento acelerado hacia el Oeste, estableciendo una reconexión con los antiguos centro de poderes asiáticos, en China e India. Si Hegel argumentó que la historia avanzaba hacia el Oeste, este desplazamiento a través del Pacífico completaría el círculo. La disputa geopolítica por el centro hoy se da quizá en el mayor de los océanos.

Es un hecho que China ha tomado el relevo soviético por la pujanza mundial frente a EEUU. La apertura iniciada por Deng Xiaoping en 1978 marcó un punto de inflexión, transformando a China en la fábrica del mundo. La liberalización económica sin reformas políticas ha permitido un crecimiento sostenido de dos dígitos durante décadas. Su enorme población y una política centralizada han desarrollado una fuerte inversión en infraestructuras, en capital humano y educación, e incluso en innovación tecnológica. Sus nuevas iniciativas de la Franja y la nueva Ruta buscan reconstruir las antiguas rutas de la seda, conectando Asia, África y la todavía rica Europa mediante infraestructuras comerciales.

A diferencia de Japón, cuyo ascenso en el siglo XX fue contenido y domesticado por Estados Unidos, China comienza a desafiar directamente la hegemonía estadounidense. Este desafío no solo es económico o militar, sino también geopolítico y cultural, proponiendo un modelo alternativo de desarrollo iliberal. Si bien Hegel veía la historia como un proceso lineal hacia la libertad occidental, este retorno puede reinterpretarse como un nuevo movimiento dialéctico que, aunque no explicite ninguna referencia a esta filosofía de la historia, está planteándose en cierto modo en la batalla cultural por el metarrelato.

Gracias por leerme.

“La falta de pensamiento en la India es imperecedera” llegará a decir. En esencia, “el pueblo indio es, como el chino, un pueblo estático”.

En Persia, dice, “vemos el orto de la luz en el espíritu del hombre”, ese “tránsito en lo externo”.

Escribe “los egipcios constituyen el tránsito interno a la libre vida griega”.

Para Hegel, “entre los griegos uno se siente como en su propia patria, pues se está en el terreno del espíritu”, de ese espíritu griego que “es individualidad libre y bella”. Por su parte, “con el mundo romano, la política entra como destino universal y abstracto en la historia universal”.

Para un análisis riguroso, es necesario utilizar indicadores clave y métodos econométricos, aunque la falta de datos históricos fiables impone limitaciones. Desde una perspectiva económica, podría medirse a través del PIB ajustado por PPA, comercio internacional, acumulación de capital, productividad total de los factores (PTF), transacciones financieras internacionales, flujo de inversión extranjera directa (IED), capitalización bursátil, etc. En términos de innovación, se podrían considerar patentes registradas, producción científica, capital humano cualificado, gasto en I+D,… En el ámbito político y militar, se analizaría el gasto militar, alianzas geopolíticas, conquistas territoriales, poder de negociación diplomática,… Culturalmente, se evaluaría mediante la producción cultural, el dominio de lenguas globales y el soft power, entre otras. Al tratarse de un constructo multidimensional y dinámico, su geolocalización exige un análisis integral basado en indicadores cuantitativos y cualitativos, aunque sus resultados deben interpretarse con prudencia y cautela.

La disposición geográfica norte-sur del continente, con climas y ecosistemas extremadamente diversos, fragmentó la comunicación y el intercambio cultural, limitando la difusión de tecnologías y cultivos. Además, la ausencia de animales de tiro y de carga —exceptuando las llamas en los Andes— restringió el transporte terrestre y la productividad agrícola. A esto se sumó la falta de una metalurgia avanzada del hierro y de sistemas de escritura generalizados fuera de Mesoamérica, lo que limitó la administración centralizada y la expansión militar. La menor densidad demográfica y la desconexión entre las grandes civilizaciones americanas dificultaron la integración en redes continentales unificadas, a diferencia de Asia, donde rutas como la Ruta de la Seda y el comercio marítimo del Índico conectaron vastos imperios.

Situada en la desembocadura de importantes ríos como el Rin, Mosa y Escalda, esta región se convirtió en el nexo comercial entre el mar del Norte, el Báltico y la Europa Central, facilitando el tránsito de mercancías y el intercambio cultural. Además, desde el siglo XIII, formaban parte de la Liga Hanseática, una red comercial que conectaba a los Países Bajos con Escandinavia, el norte de Alemania y las ciudades bálticas, asegurando su acceso a materias primas y mercados. La fertilidad de sus tierras y un avanzado sistema de drenaje y canales permitieron una agricultura altamente productiva, mientras que su industria textil, especialmente en Flandes y Brabante, producía telas de alta calidad demandadas en toda Europa. Este entorno de prosperidad económica fomentó una burguesía mercantil y financiera dinámica que, combinada con una infraestructura comercial y marítima avanzada, consolidó a los Países Bajos como una de las regiones más ricas y urbanizadas de Europa incluso antes del auge del comercio atlántico.

Muy, pero que muy bueno.

Recordaba haber visto hace tiempo un vídeo en el que se ilustraba el último mapa, evidenciado la anomalía histórica en la cual consiste el auge occidental. El presente nos ha cegado (cosa ineludible).

Me parece observar una mayor generalización de esta verdad en los últimos años. Sigue habiendo resistencia en muchos entornos (clases políticas, bastantes instituciones culturales), cosa que explica una de las razones epistemológicas de las malas políticas en décadas recientes. Esperemos que se reconozca la verdad, quienes somos y dónde estamos para actuar con los pies en el suelo y la cabeza asentada en el mejor conocimiento alcanzable, alejados de todo idealismo que trate de amoldar la realidad a su concepción.

Saludos,

Me gustó mucho el texto, un recorrido maravilloso por la historia de los diferentes epicentros económicos y mundiales. Me recordó mucho al análisis que hace Ray Dalio. Dicho eso, tengo ciertas reticencias con China. Evidentemente han sabido coger lo mejor de los dos mundos y evitar los pecados de la URSS, con esa liberalización e implementación de las ZEE. China es ejemplo del proceso opuesto al que mencionas en tu post, la Gran Convergencia. Esa dinámica de rápida industrialización, apertura al comercio internacional y políticas orientadas al mercado explican ese crecimiento de dos dígitos. El reto para mi viene ahora. Una vez alcanzado los niveles de las regiones más ricas del mundo, ¿podrán sostener ese crecimiento? Además del invierno demográfico que comenta Ignacio, se enfrenta a otros problemas estructurales como su bajo consumo interno, un sistema financiero público vulnerable que ha sostenido ciertos sectores como el inmobiliario que ahora están en crisis y posibles futuras tensiones en el mercado laboral, donde ya las empresas tecnológicas empiezan a poner límites a las horas extra. Eso sin hablar de las grandes desigualdades, que parece que es un tema que solo importa para los países occidentales. Es posible que EEUU de señales de gigante en declive, pero no se si China podrá coger el testigo. Veremos. Enhorabuena por el artículo.