Esperando a un nuevo Godot

Teatro del absurdo y la esperanza mesiánica de la AGI

— Estamos contentos.

— ¿Y qué hacemos ahora que estamos contentos?

— Esperamos a Godot.

— Es cierto.

Un nuevo año abre sus puertas en el calendario. Y las reflexiones sobre lo acontecido y sobre el futuro que nos aguarda se prodigan en estos días. Las temperaturas siguen creciendo, pero también las energías renovables que se abaratan y expanden. Los refugiados y los conflictos armados alcanzan máximos desde la Segunda Guerra Mundial, a la par que la malaria y otras enfermedades son erradicadas en muchos lugares del planeta. Millones de personas se han incorporado a la red de redes, pero la epidemia de soledad crece en el mundo. Muchas familias se empobrecen, apretadas por la inflación y la precarización laboral, mientras que millones de personas salen de la extrema pobreza. La desinformación y la polarización corroen las democracias con aires apocalípticos, pero los avances en tecnología prometen generar disrupciones aceleradas y nuevas formas de cooperación. Recibimos en estas fechas cálidas felicitaciones que nos desean lo mejor para el año venidero; y entre ellas se cuela un meme de Putin deseando que celebremos estas navidades como si fueran las últimas. Y yo, en estos balances, en estas esperas, no puedo evitar acordarme de Beckett.

Un absurdo rebelde

Escritor y dramaturgo, Samuel Beckett nació en Irlanda. Muy pronto dedicado a las letras, se unió a la resistencia francesa tras la invasión nazi. Los horrores de la guerra permearon sus textos, que salieron al encuentro del hastío y el sinsentido de su tiempo. Y, acaso, de todos los tiempos. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1969 por su capacidad para capturar la condición humana en su esencia más desnuda, haciendo de la incertidumbre, la resistencia y la búsqueda de significado los temas centrales de su obra.

Esperando a Godot (1953) es probablemente su obra más emblemática. En ella, Vladimir y Estragon, sus dos personajes centrales, esperan en un paraje desolado. Entre diálogos minimalistas y sin ornamentos, abordan con una sutil carga de profundidad la llegada inminente de alguien llamado Godot. Aunque nunca se sabe quién es Godot ni qué propósito tiene su llegada, los protagonistas permanecen atados a esa promesa incierta, ocupando el tiempo con conversaciones aparentemente vacías, gestos absurdos y reiterados intentos de abandonar el lugar, e incluso suicidarse, solo para volver siempre al punto de partida. Una espera inquietante, que nunca culmina, que siempre restaura un simulacro de propósito. Esa espera explora el aparente sinsentido de la existencia humana, el paso del tiempo y la lucha por encontrar propósito en un mundo indiferente.

Pronto erigieron a Beckett como padre de este teatro del absurdo, que canalizó el desconcierto de una generación que había visto cómo los pilares del progreso, la razón y las certezas religiosas se desplomaban. Influidos por filósofos como Camus y Sartre, estos autores rompieron con las convenciones narrativas y dramáticas tradicionales. No buscaban resolver conflictos ni ofrecer respuestas, sino formular preguntas y explorar incógnitas irresolubles. Los grandes relatos sostén de occidente parecían haberse quebrado ante el horror de las matanzas y la destrucción. Quedaba el vacío, y una espera lacerante por encontrar en él un significado al universo.

La obra ha experimentado durante décadas múltiples interpretaciones. Una lectura existencialista ve en Vladimir y Estragon a una humanidad atrapada en una espera interminable por algo que dé sentido a su existencia. Otra resuena sin duda con carácter religioso, que sugiere que Godot podría ser una metáfora de un dios - God - que promete redención pero que nunca se manifiesta, alimentando una fe vacilante1. En la esfera política, los personajes reflejan la inercia de la sociedad pasiva frente a los grandes problemas del mundo. Esperando a Godot trasciende contextos específicos y constituye una alegoría de cualquier esperanza humana que, por definición, siempre está a medio camino entre alcanzar sus anhelos o verlos recurrentemente decepcionados.

¿Qué hacemos cuando lo que esperamos no llega? ¿Reformulamos el objeto de espera con tal de sostenerla? ¿qué esperamos en estos tiempos postmodernos que han hecho del progreso tecnológico la nueva fe? ¿podemos no esperar nada?

El desplazamiento de la fe

Durante siglos, los grandes relatos que daban sentido a la vida humana estuvieron dominados por la fe religiosa. La promesa de un advenimiento mesiánico, ya fuera la llegada de un Salvador o el cumplimiento de un plan divino escatológico, ofrecía un horizonte de esperanza frente a las incertidumbres de la existencia. La espera no era inútil, pues estaba inscrita en un marco cósmico que garantizaba su cumplimiento. Sin embargo, el avance de la modernidad y la Ilustración trajo consigo un giro profundo: la religión comenzó a ceder terreno ante una nueva forma de esperanza, basada no en la trascendencia divina, sino en la fe en el progreso racional. La historia se había vuelto disponible. Este nuevo relato, sostenido por la ciencia y la razón, prometía emancipar a la humanidad de sus limitaciones materiales y espirituales, de su pobreza y su superstición, abriendo paso a una era de libertad, igualdad y prosperidad.

Pero el siglo XX fracturó esta narrativa. Las dos guerras mundiales, los totalitarismos y las atrocidades cometidas desmantelaron las ilusiones de un progreso lineal e inevitable. En el contexto postmoderno, particularmente en occidente, los grandes metarrelatos (religiosos, políticos o científicos) perdieron su capacidad de orientar nuestras vidas. Fue el gran ocaso de los ídolos que anticipó Nietzsche.

Sin embargo, parece que el ser humano no puede vivir sin horizonte, sin algo que justifique sus esfuerzos y su espera. Ni siquiera con la caída del muro y el supuesto fin de la historia de Fukuyama rompieron la expectativa. El advenimiento de la globalización o la misión ante el cambio climático retomaron la retórica de los grandes retos y relatos que han orientado esfuerzos en nuestras últimas décadas. Otros, más refractarios a estas expectativas, han redirigido su espera al retorno de viejas formas conservadoras de soberanía nacional. No son pocos, sin embargo, los que han hecho de la tecnología digital la espina dorsal de un nuevo metarrelato, presentándola como la gran solución esperanzadora a los problemas de la humanidad. Hoy son muchos los que han desplazado su fe desde los templos y las ideologías hacia los laboratorios y las grandes empresas tecnológicas.

En este nuevo marco, hay un aura de salvación milenarista en el desarrollo tecnológico, con promesas que, aunque formuladas en términos seculares, no son muy distintas de las que tradicionalmente ofrecía la religión. La idea de trascender las limitaciones biológicas mediante el transhumanismo, de alcanzar la inmortalidad digital o de resolver problemas globales como el cambio climático o las pandemias mediante la IA, resuenan con ecos mesiánicos. La AGI (Inteligencia General Artificial), capaz de tomar el control de su propio desarrollo, erigiéndose como el último invento humano, se ha convertido en un potente referente de esta nueva fe. Se la presenta como un hito inminente que transformará la sociedad, resolverá los problemas humanos y abrirá las puertas a una nueva era de abundancia y conocimiento.

Sin embargo, al igual que la de Vladimir y Estragon, la espera por la AGI está cargada de incertidumbre y oscuridades. De expectativas y de timadores. Aunque los avances recientes en modelos de aprendizaje profundo han sido notables e incluso estremecedores, ahí sigue persistiendo como promesa la aparición de una máquina verdaderamente inteligente, e incluso consciente, capaz de pensar y actuar con la amplitud de la mente humana. Y, como ocurre en la obra de Beckett, es legítimo preguntarse si ese “Godot” tecnológico llegará alguna vez. O si no es sino otra proyección humana al estilo de la que denunciara Feuerbach2. En su altar se queman billetes y atención mediática. Hay una esperanza sobre la AGI que llena el tiempo con discursos y expectativas que, como los diálogos de la obra, oscilan entre la euforia y la frustración. Y, en ocasiones, el absurdo ridículo. Pero como las aspiraciones humanas son siempre mucho mayores que sus capacidades, no es la primera vez que esto ocurre en torno a la IA. La historia siempre ayuda a ponernos en nuestro sitio.

Primaveras e inviernos

El sueño de la IA ha impregnado su historia en ciclos de entusiasmo desbordante y profundos periodos de desencanto. Oscilaciones que reflejan tanto las esperanzas e inversiones intensivas, como los miedos y las limitaciones que se encuentran esperando materializar esos sueños. Aunque fue siempre un viejo sueño humano, la primera primavera de la IA así acuñada tuvo lugar a mediados del siglo XX, con la figura visionaria de Alan Turing y adláteres. Era la época en la que muchos creían que una máquina capaz de pensar como nosotros estaba a la vuelta de la esquina. Y desde luego así lo afirmaron quienes, en aquellos días, esperaban resolver la traducción simultánea en pocos años3.

Sin embargo, este entusiasmo inicial chocó rápidamente con la realidad técnica. En la década de 1970, las expectativas desmedidas dieron paso a ese primer invierno, un periodo en el que los avances se estancaron y la financiación disminuyó drásticamente4. En general, se advirtió que los sistemas que parecían prometedores resultaron ser incapaces de resolver problemas complejos fuera de entornos altamente controlados5. Nuestras expectativas siempre cabalgan más ágiles que nuestras fuerzas.

El segundo gran impulso llegó en los años 80, con el auge de la informática personal y los avances en los llamados sistemas expertos. Durante esta segunda primavera, las empresas y gobiernos volvieron a invertir en IA, seducidos por la promesa de aplicaciones comerciales. Se proclamó que algunos de ellos reemplazarían a médicos, abogados y otros profesionales6. Sin embargo, este optimismo se desmoronó de nuevo al constatar que los sistemas eran caros, frágiles y no escalaban bien. De hecho, fue entonces cuando se popularizó el término “invierno”: un informe de Schank y Minsky, dos líderes en investigación en IA, anticipó en 1987 que el descontrolado entusiasmo traería después una decepción como una reacción en cadena, similar al invierno nuclear. Tres años después, la empresa LISP Machines, la NVIDIA de aquella época, que fabricaba procesadoras especializadas para el lenguaje de programación en IA, colapsaba y, tras ella, la industria de la IA, valorada en mil millones de dólares, se derrumbaba. Así llegó el segundo invierno de la IA, que persistió durante gran parte de los 90, a pesar de que a finales de siglo y milenio IBM alcanzaba un hito que sabía a techo cuando su sistema DeepBlue derrotó al ajedrez a su afamado campeón mundial, Garry Kasparov en 1997.

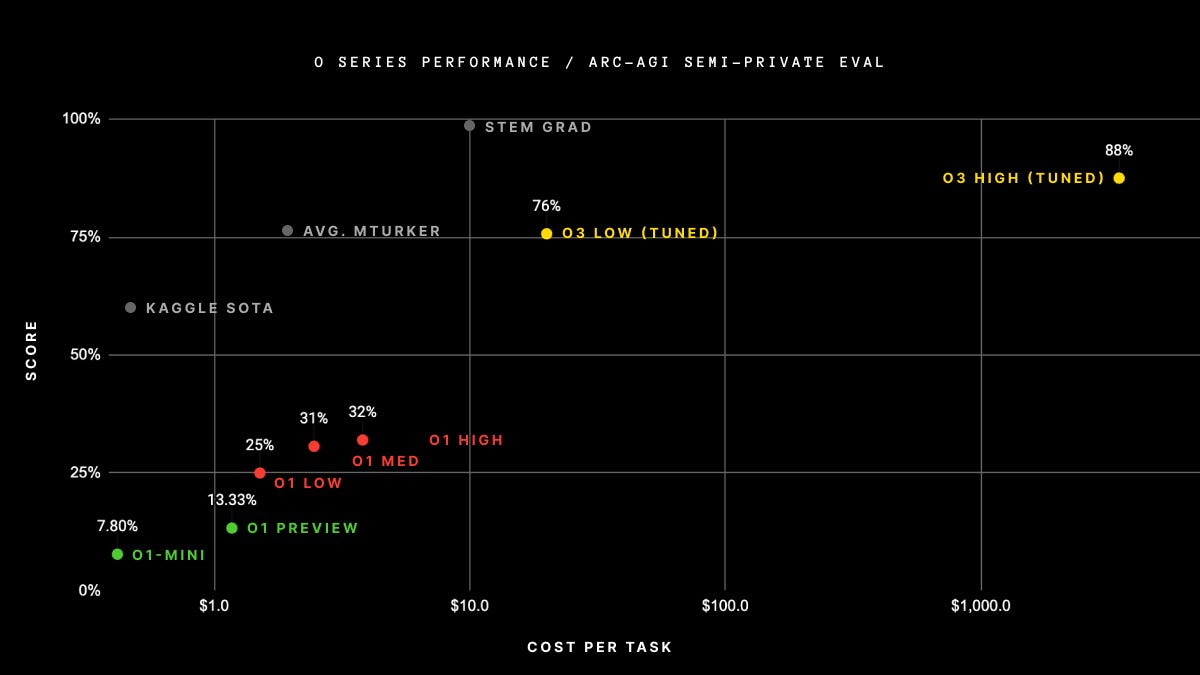

Después de pasar por un período en el que el término incluso tuvo mala prensa7, el último renacimiento de la IA que hemos conocido comenzó alrededor de 2010, gracias al poder combinado del aprendizaje profundo, la disponibilidad de grandes cantidades de datos y el aumento exponencial de la capacidad computacional gracias a la persistencia de la ley de Moore. Modelos para el procesamiento de lenguaje natural (por ejemplo, GPT) y aplicaciones en áreas como visión por computadora y generación de contenido han demostrado una versatilidad que sus predecesores no podían igualar. Los nuevos modelos se han precipitado apenas en los últimos años como es conocido por todos, burlando el test de Turing, descifrando proteínas para alargarnos la vida, creando arte, resolviendo problemas a nivel de doctoral, y arrinconando nuestras capacidades hasta el punto de sobrecalentar de nuevo el mercado y las expectativas. Jugando incluso con estos días de Navidad y los últimos del año, OpenAI en una sonada cuenta atrás ha acabado anunciando su nuevo modelo o3, que parece dejar atrás por un buen palmo a todos sus predecesores y competidores, reabriendo el debate de si la AGI podría estar más cerca de lo que pensamos.

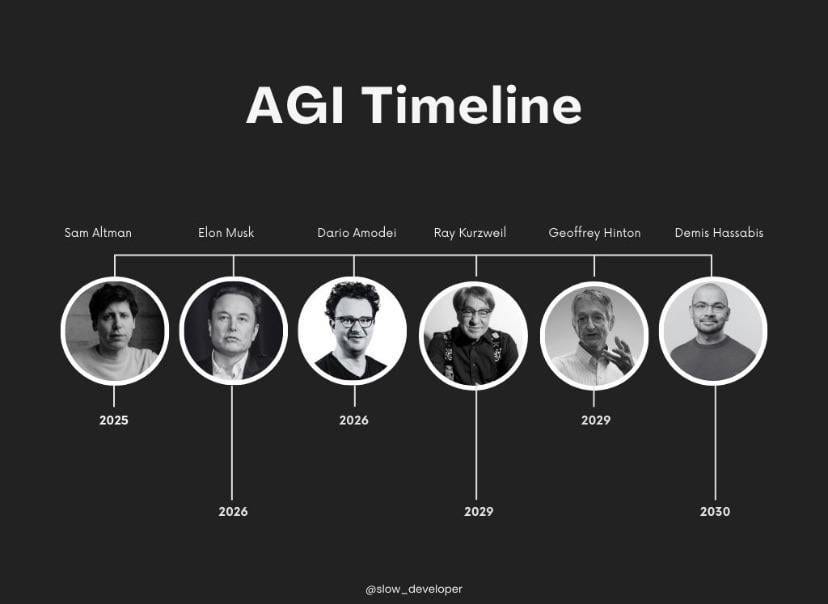

Así, las voces que pronosticaban el advenimiento de una singularidad tecnológica desde principios de siglo reverdecen. El conocido futurista Ray Kurzweil vuelve a zarandearla, anunciando que la IA general acabará llegando y se reafirma en la fecha que pronosticó hace dos décadas (2029). Para algunos, la singularidad es inevitable; para otros, es un espejismo. Un Godot. Junto a Kurzweil, muchos otros se han sumado a ese juego especulativo. Gurús y líderes tecnológicos del momento, sirviéndose de la AGI para captar atención y financiación, lanzan profecías sobre la fecha de su llegada, comenzando por este mismo 2025 que en breve estrenamos.

Un nuevo Godot

Las narrativas mesiánicas se reavivan constantemente. Para hacer que América sea grande otra vez (MAGA), o que la nación correspondiente alcance su independencia. Para advertir del apocalipsis económico o medioambiental, o para anticipar la visita de una civilización extraterrestre. Nuestra apertura a la espera las alimenta. Pero el progreso tecnológico que vuela alto ha resultado especialmente capaz de acapararla. En torno al advenimiento ahora de la AGI, cabe preguntarse con Beckett, ¿son creencias firmes de visionarios o cantos de sirena de interesados vendehumos? ¿hasta qué punto se aprovechan de esa disposición nuestra a la espera? ¿estamos viviendo una primavera genuina, o solo un nuevo acto en la larga espera de un Godot tecnológico?

La espera de Vladimir y Estragon no es solo una metáfora del anhelo humano, sino un retrato de cómo este anhelo puede volverse su propio motor. Acaso la AGI, como un nuevo mesías o como Godot, pugna por ocupar un lugar similar en el imaginario colectivo. Como los personajes de Beckett, los tecnooptimistas y los tecnopesimistas parecen atrapados en una espera tecnológica constante, confiando en que el próximo avance será el definitivo, para bien o para mal. La moderación de expectativas, sin embargo, aunque más aburrida, suele ser la mejor receta.

Pero, como con el pavo de Russell, los agoreros o los futurólogos más optimistas reiteradamente refutados por la historia se pueden ver súbitamente avalados por la realidad. ¿Y si Godot llega? Entre las líneas de Beckett podemos adivinar que, muy probablemente, si llegara, Vladimir y Estragon no le reconocerían. Su espera está intrínsecamente vinculada a su naturaleza. Es posible que tan enraizada se encuentre esta condición que incluso alcanzando capacidades atribuibles a una AGI, desplacemos esa expectativa hacia nuevos horizontes. Y sigamos esperando. Haciendo gala del conocido efecto AI que popularizó Larry Tesler con su famoso teorema:

AI is whatever hasn't been done yet

Esperando a Godot, al que sea, estructuramos la vida. Estamos hechos para proyectar, esperar, imaginar y construir en el camino. En esa permanente futurición que decían los escolásticos y Ortega retomó. Ser humano significa soñar con lo imposible, actuar sin garantías y encontrar significado en el proceso, más allá del resultado.

— Didi.

— ¿Qué?

— No puedo continuar así.

— Eso se dice fácilmente.

— ¿Y si nos separásemos? Quizá nos fuera mejor.

— Mañana nos ahorcaremos. (Pausa) A no ser que venga Godot.

— ¿Y si viene?

— Estaremos salvados.

La obra de Beckett termina como empieza: con una espera. No hay resolución, no hay epifanía, solo la continuación del ciclo. Este cierre no es un fracaso, sino una revelación: la espera es el núcleo de nuestra existencia. Recurrentemente muchos construyen un horizonte tecnológico cargado de promesas, un Godot contemporáneo, como un espejo en el que proyectar nuestras aspiraciones y nuestros temores más profundos. Símbolos actuales de nuestro anhelo de trascender, de superar nuestras limitaciones biológicas, de desentrañar los misterios del pensamiento. Beckett no ofrece respuestas, y quizá esa sea su mayor lección. La espera no se resuelve, no se cumple, pero nos mueve y nos conmueve. Y eso muchos lo saben y lo aprovechan.

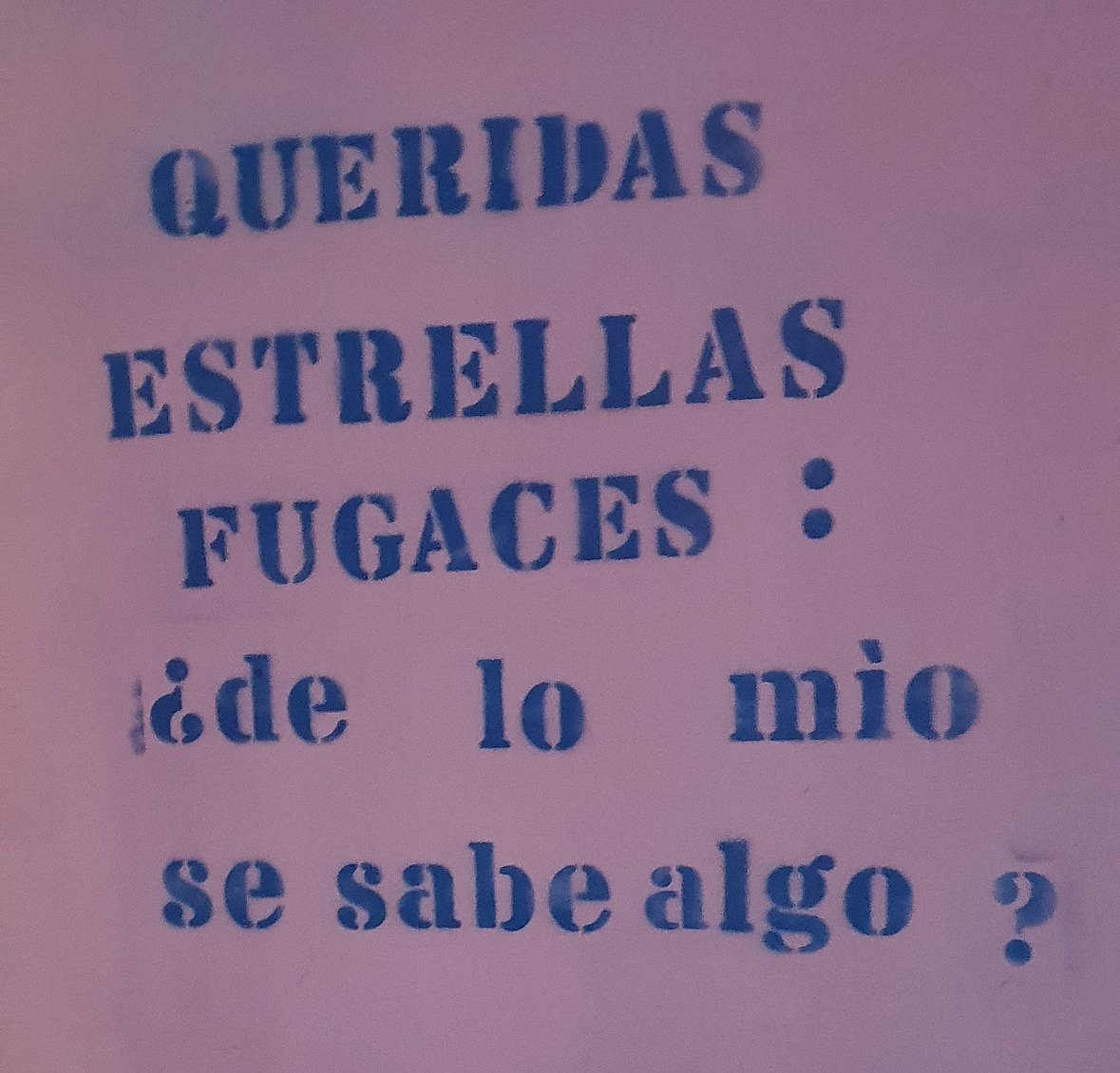

Hace poco leía esta pintada. Y me decidí a escribir esta publicación:

Queridas estrellas fugaces: ¿de lo mío se sabe algo?

Gracias por leerme. Y feliz año. Traiga lo que traiga.

Beckett siempre lo negó, y entre otras cosas adujo que escribió la obra en francés - idioma en el que Dios se dice Dieu. Pero la correspondencia con el mensaje de fondo ha fortalecido esta interpretación no intencionada.

Como es conocido, Ludwig Feuerbach fue un filósofo alemán del siglo XIX, principalmente reconocido por su obra "La esencia del cristianismo" (1841), donde desarrolla su teoría de que Dios es una proyección invertida de las limitaciones humanas y, por tanto, una figura trascendental que encarna nuestros deseos y aspiraciones. Esta idea fue revolucionaria y sentó las bases para muchas críticas posteriores a la religión, incluyendo las de Marx, Nietzsche y Freud.

Los artífices del experimento Georgetown-IBM (1954) afirmaban que en un plazo de tres o cinco años la traducción automática podría ser un problema resuelto. A pesar de sus iniciales éxitos que interesaron a gobiernos e instituciones, sus problemas con la desambiguación de las palabras fueron en seguida patentes. Un ejemplo apócrifo es que tradujeron entre el inglés y el ruso la frase "el espíritu está dispuesto pero la carne es débil", convirtiéndolo en "el vodka es bueno pero la carne está podrida". El informe ALPAC (1964) acabó por darle la puntilla. No sería hasta medio siglo después cuando las redes neuronales profundas tomaran el testigo de forma solvente.

Así sucedió por ejemplo a raíz del demoledor informe Lighthill en el Reino Unido (1973), que criticó la falta de progresos en la IA, resultando en una reducción drástica del apoyo gubernamental.

Los antecesores de las redes neuronales, los perceptrones, habían mostrado sus límites estructurados en una sola capa. Aunque ya se intuía que la adición de varias capas como en el deep learning o aprendizaje profundo era prometedora, en aquellos años nadie sabía cómo entrenarlas: faltaban aún años para desarrollar la llamada retropropagación, el algoritmo utilizado para ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas con el objeto de minimizar el error de predicción.

Por ejemplo DENDRAL (química) o MYCIN (diagnóstico médico).

Muchos emplearon deliberadamente otros nombres como aprendizaje automático, sistemas basados en conocimiento, inteligencia de negocio, sistemas cognitivos, etc. El objetivo era indicar que su trabajo se centraba en herramientas particulares o estaba dirigido a un subproblema particular. Aunque algunos matices podrían aceptarse, también es cierto que buscaban obtener financiación evitando el estigma de las falsas promesas asociadas al nombre "inteligencia artificial". Hoy, cambiadas las tornas con una buena prensa que a veces raya en la exageración, sucede exactamente lo contrario: para venderse, mejor si lleva IA.

Por añadir otra referencia cultural, ese estado de espera es el que está detrás de Standby, una de las canciones más memorables de Extremoduro.

Yo hace años que interioricé bastante bien que la vida es el camino. En la medida de lo posible, lo mejor es no tener grandes objetivos que me desvíen a ese estado de espera, y así poder disfrutar del día a día.

PS: Hay días que me pregunto si la AGI no terminará siendo los coches voladores de hace cien años.

Cuán alineado estoy contigo en este tema. Gracias por escribirlo tan bien.