La nueva trampa de Tucídides

La Atenas trumpista y la Esparta occidental

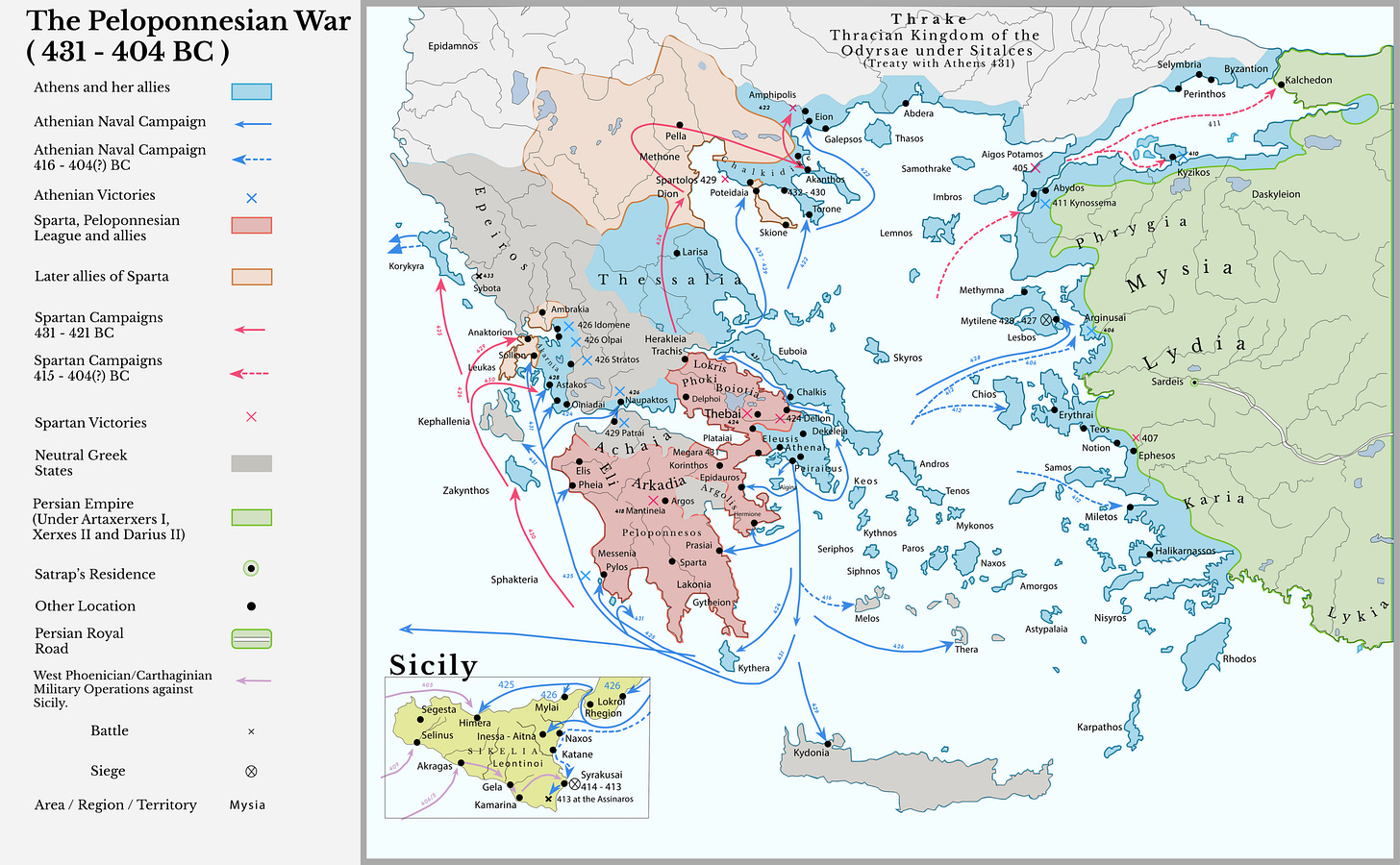

En 2011, el politólogo Graham Allison se acodó en un libro cuyo texto tenía más de veinticuatro siglos para tratar de dilucidar los derroteros de la geopolítica contemporánea. Tanteaba a Tucídides, el famoso historiador y militar ateniense, en un terreno tan antiguo como la guerra del Peloponeso, para tratar de leer en su texto claves para iluminar un mundo multipolar y complejo como el del siglo XXI. Era un atrevimiento que un pequeño rincón de la antigua Ática en el que Esparta y Atenas se enfrentaron pudiera alumbrar las tensiones de la geopolítica global que, en buena medida, entremezcla aún pedazos del naufragio de la Guerra Fría, cuyos esquemas Allison conocía bien pero no acababan de ofrecerle respuestas.

Allison se detuvo en distintos pasajes y frases que se volvieron célebres acerca de aquella historia, escribió un popular artículo y al final un libro1. La tesis central es aquella en la que Tucídides dice:

Fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra

A partir de esa observación, Allison construyó un artefacto conceptual eficaz y fácilmente transportable. Y procuró fundamentarlo acudiendo a un importante número de tensiones entre grandes potencias de la historia, estadísticamente volcadas en acabar en conflicto. Francia, España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania,… Lo llamó la trampa de Tucídides: Cuando una potencia emergente amenaza con desplazar a una potencia establecida, el riesgo de conflicto se dispara. Es una “natural e inevitable desorientación”, por la que una “tensión estructural resultante hace que un choque violento sea la regla, no la excepción”.

La idea viajó rápido. Think tanks, analistas, estrategas militares y editoriales la adoptaron como si se tratara de una ley de la física aplicada a la política internacional y se popularizó alrededor de 2015. El siglo XXI empezó a leerse como una repetición ampliada del siglo V antes de nuestra era. China ocuparía el lugar de Atenas, dinámica, ascendente y desafiante. Estados Unidos aparecería como Esparta, la potencia terrestre establecida en el Peloponeso, hegemón que se siente amenazado. Todo para advertir de un tsunami no tan lejano y difícilmente evitable cuyo murmullo comenzaba a intuirse.

El éxito del concepto suministró cierto alivio intelectual, como el de quien cree encontrar patrones en la historia, pero su desenlace era aterrador. Porque si sobrevivimos a una tercera guerra mundial, la cuarta será con palos y piedras. Allison no concluyó que fuera inevitable, pero trató con la trampa de Tucídides de hacernos conscientes de las dinámicas históricas para intentar anticiparnos, evitarlas o como mínimo prepararnos para amortiguar su impacto.

Pocos meses después, Donald Trump ganaba sus primeras elecciones presidenciales. Su victoria no solo alteró el clima político interno, también introdujo una lectura distinta de la relación con China. Durante la campaña de 2016, Trump no pintaba a Pekín como un rival sistémico en términos ideológicos ni como una potencia destinada a disputar el liderazgo mundial. Bajo su óptica era un competidor desleal en el terreno económico, que había sabido aprovechar las reglas del orden liberal para su propio beneficio, mientras Estados Unidos asumía los costes de sostenerlo. China aparecía en su discurso menos como una Atenas ascendente que como un rival al que había que forzar a negociar desde una posición de fuerza, reduciendo la relación a una lógica transaccional, donde aranceles, balanza comercial y presión directa sustituían a la diplomacia de profundidad. No se vislumbraba una tragedia histórica inevitable. Más bien un regateo duro entre actores que buscan maximizar ventajas inmediatas. Muy pocos esperaban lo que la política exterior del trumpismo depararía en esta su segunda legislatura. Salvo Roger Senserrich quien suele advertir que, dentro de los absurdos y caóticos comportamientos de Trump, suele hacer lo que dice que va a hacer.

La política exterior estadounidense de la primera administración Trump, inusualmente poco belicista, discurrió como una anécdota algo incómoda para la comunidad internacional pero pasajera, dentro de una presidencia que se tomó como una estrambótica y puntual anomalía dentro de la decadencia democrática americana.

Mientras, la trampa de Tucídides siguió teniendo sus ecos y apuntando hacia Asia. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese paralelismo ha ido empezando a adquirir un peso inesperado y a obtener nuevas lecturas, ofreciendo un mapa donde los roles pueden haber cambiado.

Críticas a la trampa

La trampa de Tucídides ha recibido críticas sustanciales tanto en su aplicación al caso chino-estadounidense como en su fundamento histórico y metodológico. Por ejemplo, se cuestiona la validez del marco, señalando que extrapolar conflictos entre ciudades-estado griegas de la Antigüedad a la geopolítica contemporánea resulta intelectualmente pobre y selectivo, y que los propios estudios de caso de Allison están mal caracterizados, pues muchas guerras no surgieron del miedo de la potencia establecida al ascenso ajeno, sino de potencias emergentes que actuaron de forma agresiva al percibir que su auge tocaba techo. Esta crítica se refuerza desde la historia antigua: clasicistas y politólogos subrayan que Tucídides no describió una ley de inevitabilidad, sino una tragedia causada por errores de cálculo, arrogancia interna y decisiones racionales mal tomadas, llegando incluso a sostener que la mayor amenaza para una hegemonía procede de su interior.

Hace poco leía a David Roman señalando con acierto que la trampa no ha sido históricamente rigurosa, manipulando un relato que a su vez habría sido la versión de un historiador fiel a la potencia emergente. La obra del ateniense construye un relato trágico en la resistencia del statu quo espartano ante el florecimiento de Atenas. Sin embargo, Atenas no fue una potencia emergente inocente que despertara el temor irracional de Esparta. Su crecimiento fue real, pero también lo fue su transformación progresiva en un cierto imperio extractivo. La Liga de Delos, concebida como alianza defensiva frente a Persia, terminó convertida en un mecanismo de recaudación y control. Esparta y otras ciudades aliadas habían ayudado a defender a Atenas de la amenaza persa, lo que le permitió formar una gran flota. Pero el sistema perduró, y las ciudades aliadas siguieron pagando tributos, viendo cada vez más limitada su autonomía. El miedo espartano no brotó de la nada. Fue una reacción ante una hegemonía ateniense que empezaba a resultar asfixiante.

La guerra del Peloponeso no fue en este sentido el desenlace inevitable de un ascenso ajeno, sino la consecuencia de un deterioro prolongado de cierta legitimidad del mando que emanaba desde la propia Atenas. Atenas rompió equilibrios regionales sensibles, como el de Corcira y Corinto, aplastó revueltas como la de Potidea, y excluyó del comercio a polis tan relevantes como Megara, hasta convencer a Esparta de que Atenas ya no actuaba como un líder tolerable en su región, sino como una potencia coercitiva. Su aspiración hegemónica se volvió incómoda antes de ser combatida. Esa incomodidad se filtró en el sistema griego como una humedad persistente, debilitando vínculos, erosionando confianzas y preparando el terreno para la ruptura.

Y esto me llevó a pensar que quizá la trampa de Tucídides — con todas sus inmensas carencias y simplificaciones — puede ofrecernos otras lecturas para tratar de entender el presente. El problema central no es el ascenso de otros, sino la quiebra en la legitimidad de quien manda. Cuando el poder deja de percibirse como protector y empieza a sentirse como una pesada carga, el conflicto se vuelve probable incluso entre actores que no desean la ruptura. Y desde esta perspectiva, la analogía clásica se desplaza. Tal vez Atenas no se corresponda con China ni Esparta con Estados Unidos. Tal vez el esquema tradicional esté mal alineado y haya que mirar en otra dirección.

La legitimidad democrática al servicio de la hegemonía

El esplendor ateniense no se tradujo en un dominio de Grecia solo por su flota o por su riqueza. Lo hizo porque logró presentarse como el centro moral del mundo heleno. Tras las guerras médicas, la ciudad encarnó la defensa de la libertad frente al despotismo persa. Democracia, cultura, filosofía, apertura comercial y prestigio intelectual se combinaron para construir una autoridad que iba más allá de la fuerza. El elogio fúnebre atribuido a Pericles es una pieza paradigmática de ese proceso. No es solo un discurso de homenaje a los caídos. Es una proclamación de superioridad moral. Atenas se describe a sí misma como modelo universal, como ciudad cuya forma de vida justifica su liderazgo. En ese relato, la hegemonía aparece como consecuencia natural de la excelencia política.

Sin embargo, el mismo periodo que celebra la democracia ateniense es recordado por muchos historiadores como la dictadura de Pericles. No una dictadura en el sentido moderno, pero sí una concentración efectiva del poder bajo formas democráticas muy alejadas de esa excelencia moral. Las instituciones seguían funcionando, la asamblea seguía reuniéndose, pero el intervencionismo obedecía a la época. La ciudad se identificaba cada vez más con la voluntad de un hombre que supo moverse en sus juegos políticos, comprar votos, mover grupos de interés a su favor. Y en el exterior jugó un papel como imperio extractivo legitimado que, dos milenios después, sería revivido por el líder abanderado del mundo libre y su discurso democrático.

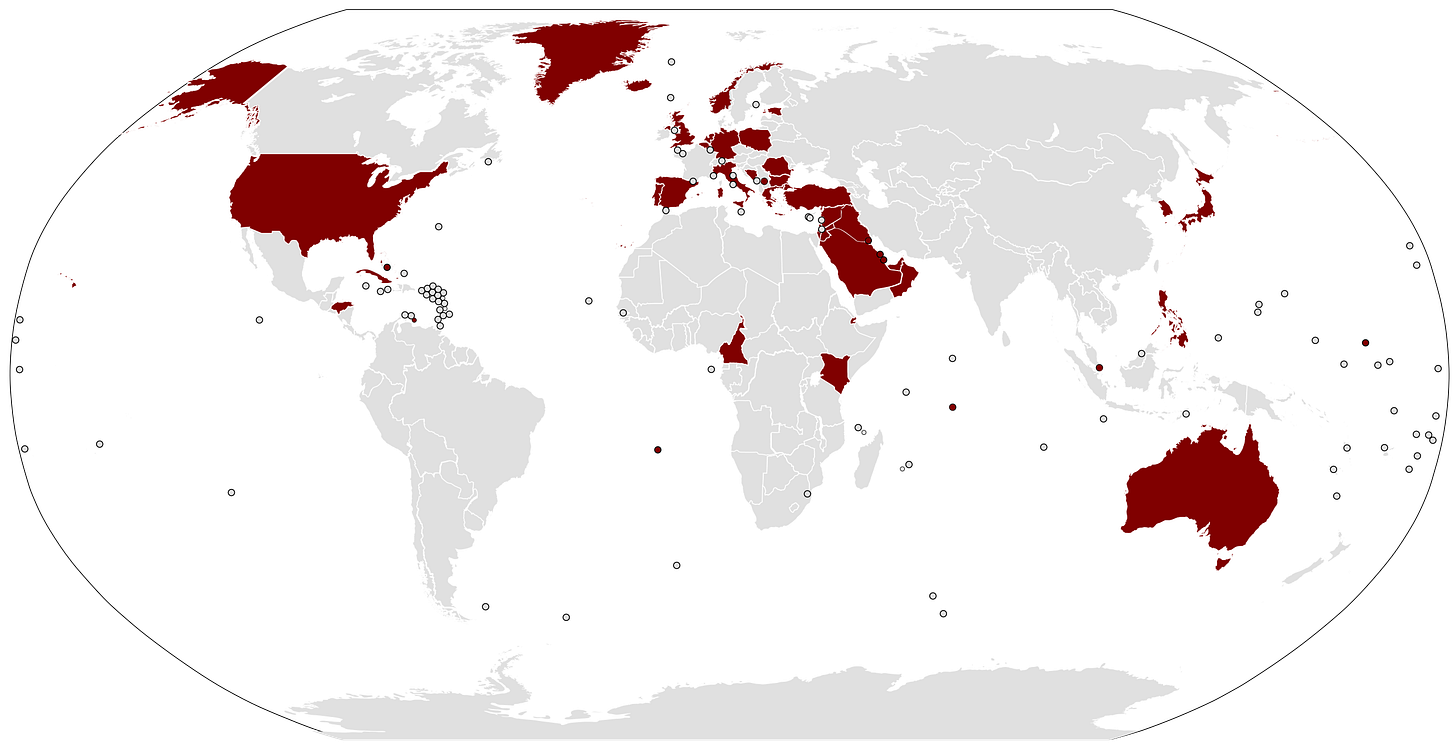

Tras 1945, Estados Unidos desempeñó un papel muy parecido al de la Atenas clásica en este sentido. No solo acumuló poder material, bases militares y superioridad tecnológica. Construyó algo más delicado y duradero, un orden. Un entramado de instituciones multilaterales, reglas compartidas, procedimientos jurídicos, organismos internacionales y una retórica democrática que permitieron articular un sistema global reconocible y relativamente estable. Ese sistema era claramente funcional a los intereses estadounidenses, pero resultaba habitable para sus aliados, incluso atractivo.

La creación de Naciones Unidas, el sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la posterior arquitectura comercial y, en el plano militar, la OTAN, no fueron simples instrumentos técnicos. Funcionaron como dispositivos de legitimación. Y tenía sentido hacerlos atractivos, pues la Guerra Fría ofrecía en el polo comunista otro modelo y relato que estaba embaucando a gobiernos y países por todo el mundo. Estados Unidos fue haciéndose referencia de mando no solo porque pudiera hacerlo, sino porque había logrado convencer a buena parte del mundo occidental de que su liderazgo coincidía, al menos en parte, con el interés común. Como en la Atenas posterior a las guerras médicas, el poder se envolvió en un relato moral que lo hacía aceptable.

El siniestro Henry Kissinger lo expresó con claridad, sin sentimentalismo: El orden liberal internacional fue, ante todo, un orden útil para Estados Unidos. No hubo ausencia de interés, pero sí una forma diplomática de gestionarlo. El poder aceptó límites formales, y se moderó mediante reglas, procedimientos y compromisos públicos. La hegemonía se ejerció con una mezcla de pragmatismo estratégico y legitimidad política. No se trataba de altruismo, sino de inteligencia histórica. Gobernar un sistema exige algo más que fuerza. Exige que los demás encuentren razones para permanecer dentro.

Ese equilibrio funcionó durante décadas. Los aliados aceptaban asimetrías evidentes porque el sistema ofrecía estabilidad, previsibilidad y un horizonte compartido. Incluso las intervenciones más controvertidas se presentaban como excepciones justificadas dentro de un marco general que seguía siendo reconocible. El liderazgo estadounidense no se percibía como una imposición constante, sino como una infraestructura invisible, comparable a una red de carreteras o a un sistema eléctrico. Solo se hacía plenamente visible cuando fallaba.

Pero la pax americana no iba a durar para siempre. Ochenta años después — como los que se encamina a cumplir el propio presidente Trump —, el orden mundial titubea.

El desenmascaramiento

El equilibrio ha empezado singularmente a resquebrajarse a partir de la segunda legislatura de Trump, que ha debilitado o ninguneado profundamente y con descaro bochornoso a las instituciones, hasta dejar de percibirlas como herramientas de gobierno. Lo que durante décadas funcionó como arquitectura del orden ha comenzado a aparecer un lastre. El trumpismo interpreta las reglas y los procedimientos como costes innecesarios y obstáculos. La democracia, que había operado como el horizonte normativo y limitante, empieza a verse como una coartada prescindible. La censura al autoritarismo decrece entre las generaciones más jóvenes. El liderazgo americano parece no experimentarse a sí mismo ya como una misión histórica y pasa a autopercibirse como una carga incómoda que conviene aligerar.

Este giro no aparece de repente. Se gesta lentamente en un clima de fatiga social, desigualdad creciente, pérdida de confianza en las élites, saturación mediática y fragmentación del entendimiento social, como en Babel. El trumpismo irrumpe en ese terreno como síntoma, no como causa. Actúa como catalizador de procesos previos. Polarización extrema, deterioro del debate público, desprecio por la mediación institucional, banalización del poder y una comunicación basada en la provocación permanente configuran un paisaje político nuevo. La política se infantiliza teatralizando el conflicto hasta volverlo espectáculo.

La figura de Donald Trump condensa ese proceso con una eficacia casi obscena. Un dirigente que ejerce la potestas sin auctoritas, que confunde mandato con licencia y liderazgo con capricho. La escena pública se llena de gestos megalómanos y autorreferenciales. La reclamación reiterada del premio Nobel de la paz no funciona como una simple anécdota pintoresca. Es un síntoma de una comprensión empobrecida del poder, concebido como reconocimiento personal megalómano, narcisista, a años luz de cualquier sentido de responsabilidad histórica. La carta dirigida al primer ministro de Noruega, en la que Trump se declara eximido de pensar en la paz por no haber recibido el galardón — ese que desde luego ningún primer ministro de Noruega concede, pero eso es lo de menos —, roza una ignorancia grotesca y revela una lógica política pueril, incapaz de separar deber y recompensa.

En el interior de Estados Unidos, esa mutación sigue adoptando rasgos cada vez más abiertamente autoritarios. Se intensifica el desmantelamiento de contrapoderes, el descrédito sistemático de jueces, medios y agencias independientes, y la presión directa sobre instituciones diseñadas para operar con autonomía técnica. Los conflictos en ciudades como Minneapolis, gestionados con una retórica de orden y enemigo interno, abren la puerta a la utilización recurrente de la Guardia Nacional o del ICE como instrumentos políticos en una lógica de intimidación. La persecución retórica y administrativa de disidentes, funcionarios críticos y adversarios políticos normaliza un clima de sospecha permanente. El enfrentamiento abierto con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, revela hasta qué punto incluso los pilares de la estabilidad económica que funcionaban como contrapoder y equilibrio son tratados como obstáculos personales. El poder, incapaz de tolerar límites, empieza a confundirse con la voluntad inmediata de quien lo ejerce.

Este deterioro no se limita al plano simbólico. Tiene consecuencias materiales. La diplomacia y el simple decoro se vienen sustituyendo por la presión pública explícita. Las alianzas se están transformando en relaciones abierta y puramente transaccionales. Es el discurso duro de la ocurrencia de cuñado, de ese zasca que se crece con la algarada y que pretende alejarse de la supuesta hipocresía con que bautiza la más elemental educación, y que tanto gusta a los votantes del trumpismo — en todas partes del globo, cada cual con su líder local. Los compromisos multilaterales se están revisando como si fueran contratos comerciales de corto plazo. La política exterior viene adoptando un tono de chantaje permanente que erosiona la confianza incluso entre aliados históricos. El poder está dejando de presentarse como garante del orden y a comportarse como un acreedor impaciente. Esa lógica se proyecta también hacia el exterior de forma cada vez más explícita.

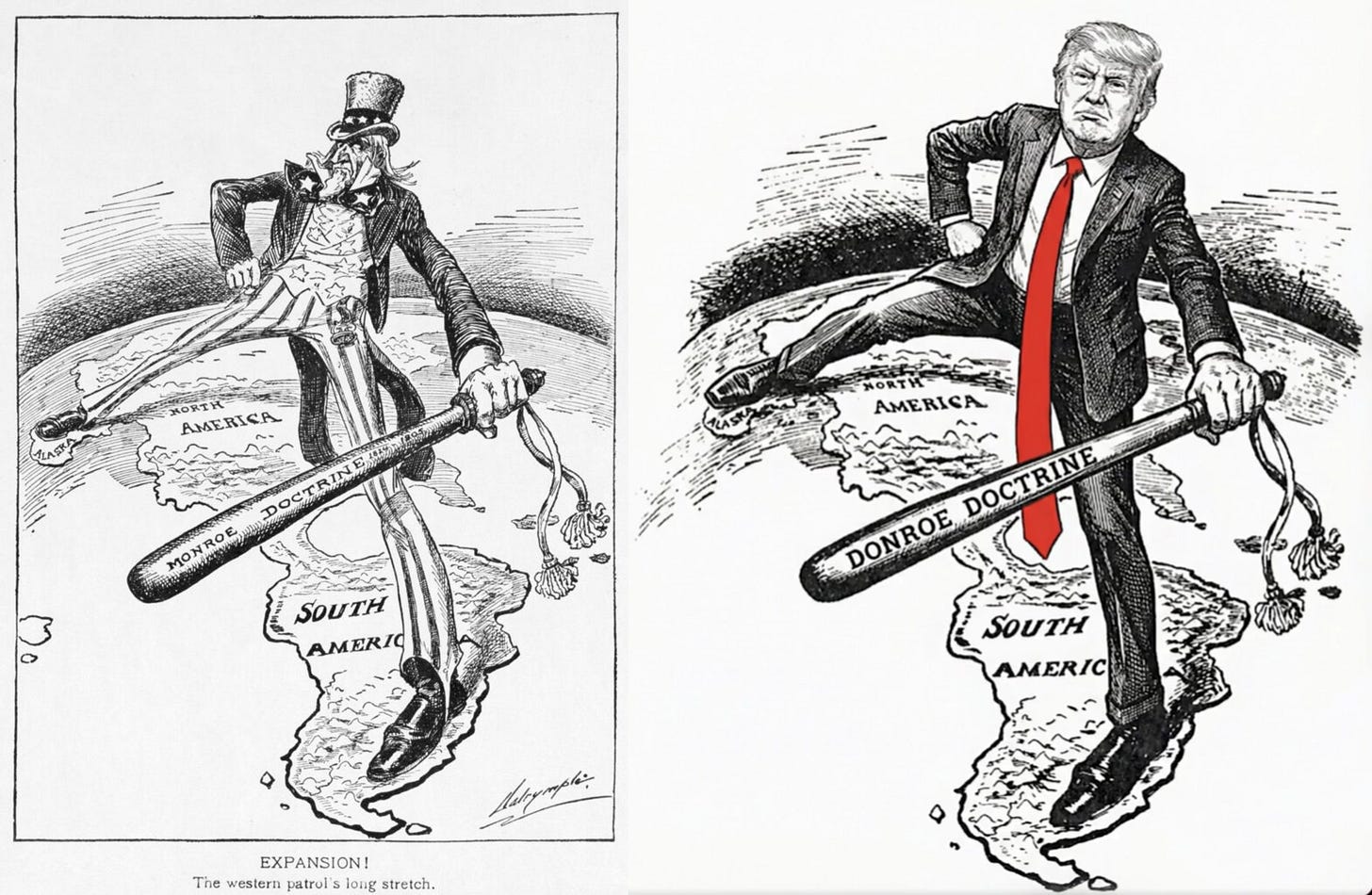

Las amenazas veladas o directas sobre Canadá, socio histórico y frontera simbólica de la estabilidad norteamericana, así como las insinuaciones reiteradas sobre Groenlandia como pieza negociable en clave estratégica, rompen un tabú fundamental del orden occidental. Suponen la reactivación de la doctrina Monroe — como doctrina Donroe — que hace dos siglos quiso focalizar el expansionismo estadounidense en su continente, temeroso del retorno europeo al continente, y que recientemente ya ha tenido una expresión explícita con la quirúrgica captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Son todas, acaso, la Siracusa contra la que Atenas lanzó una campaña, alejada de su necesidad inmediata, un deseo patológico de confirmar una identidad hegemónica que empieza a sentirse insegura de sí misma. Son espacios marginales donde el poder se pone a prueba generando inquietud entre sus aliados más que temor entre sus adversarios. El mensaje implícito es claro: Nada está garantizado por principio. Todo puede ponerse en cuestión si sirve al interés inmediato. Incluso aquello que había funcionado como cimiento tácito de la confianza entre aliados.

La voluntad de poder que parece emerger de esta deriva, auténtico motor de la dinámica geopolítica, se distancia del simple deseo de dominio. En Nietzsche esa voluntad de poder era impulso creador, un enseñoreamiento con capacidad de instituir, de dar forma a un mundo compartido. Un poder que creaba reglas, relatos y horizontes. Pero existe una voluntad mucho más elemental, inconsistente, tosca, visceral, narcisista y absurda, sin capacidad de refinamiento alguno, que se limita a la depredación arbitraria, contradictoria, autodestructiva e incierta. Obsesionada de forma ególatra con presionar para ganar a corto palzo, sin dejar más que enemigos en el camino. Probando el sistema hasta llevarlo al límite de su resistencia. Para algunos, como Maria Alvarez, este comportamiento errático revela una debilidad, un síntoma de cansancio y de hundimiento del poder hegemónico. Pero antes de que caiga, su descarrilamiento puede ser fatal para el orden mundial.

Estados Unidos, en esta fase, está abandonando el equilibrio cuya construcción lideró tras 1945, poniendo a prueba sus costuras. Tratando instituciones y normas como obstáculos que conviene sortear o desactivar. El interés aparece sin mediación moral, sin relato legitimador, expuesto como una fuerza desnuda que ha perdido su capacidad de narrarse. Porque lo de Venezuela no va de democracia sino de petróleo, como tiene a bien presumir el presidente. Ya irá improvisando otros discursos. La hegemonía, desprovista de un envoltorio simbólico consistente, se ha vuelto pesada incluso para quien la ejerce. La grieta groenlandesa no muestra sólo el efecto de un cambio climático que promete hacer de la isla un acceso estratégico al Ártico y un bastión de recursos naturales como las tierras raras. Es una grieta que también habla del desenmascaramiento norteamericano menos disimulado.

El dilema espartano

Si Tucídides hubiera sido espartano, es probable que hubiera construido el relato de una Esparta firme, defensora de las virtudes de austeridad, valentía y autonomía para las polis, que salió al paso para impedir la amenaza beligerante y opresiva de los atenienses. Pero tampoco fue un ideal. Respondió a sus intereses, y algunos interpretaron en el conflicto con Atenas una ocasión para forjar un imperio alternativo, que al poco tiempo volvió a fracasar a pesar de haber sometido a la ciudad dando fin a la guerra. Pero nunca llegó a consolidarlo ni mucho menos a aspirar a una hegemonía universal. Fue, en cierto modo, el rebelde más capaz de un bloque que temía la inestabilidad del sistema griego. Reaccionó ante una emergente hegemonía que había dejado de ser cómoda. Desde esta perspectiva, Esparta, quizá, no se corresponda hoy con los EEUU, sino más bien con el viejo bloque occidental sin los Estados Unidos.

Europa o Canadá, entre otros, se encuentran en él, enfrentándose a esta tesitura. No desean romper el orden internacional que ayudaron a construir tras la Segunda Guerra Mundial. Tampoco aspiran a sustituir al hegemónico. Su inquietud nace de otro lugar. Del temor a que el comportamiento estadounidense vuelva inhabitable un sistema que durante décadas funcionó por consentimiento más que por coerción. La reacción es todavía contenida, ambigua, cargada de cautelas. Mofa para muchos. No hay rebelión abierta, pero sí una retirada progresiva del consentimiento automático.

El discurso del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la conferencia de Davos de estos días, ha expresado con notable claridad ese malestar2. Y lo ha hecho además recurriendo de nuevo a Tucídides — hay que ver lo que los clásicos dan de sí. Su discurso ha sido una advertencia y una llamada a la responsabilidad de las potencias medias en un mundo que ha entrado, según sus propias palabras, en una ruptura y no en una transición. Partió de otra célebre cita de Tucídides:

Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben

Y con ella se adentró en denunciar la tentación contemporánea de aceptar esa lógica como inevitable y acomodarse a ella mediante la obediencia y el silencio. Frente a esa resignación, Carney recurrió a Václav Havel y a la idea de “vivir dentro de la mentira” para explicar cómo el viejo orden internacional basado en reglas se sostuvo durante décadas gracias a una ficción compartida que todos sabían imperfecta, pero funcional. Para Carney, ese pacto ha dejado de funcionar porque las grandes potencias han empezado a utilizar la integración económica como arma, vaciando de contenido las instituciones multilaterales. La respuesta, para Canadá, no puede ser ni la nostalgia ni el repliegue en fortalezas nacionales, sino un “realismo basado en valores” que combine principios y pragmatismo, refuerce la autonomía estratégica y construya coaliciones flexibles entre potencias medias. Una suerte de Liga del Peloponeso. El núcleo del mensaje fue claro: la verdadera alternativa a la trampa tucídidea no es someterse a la ley del más fuerte, sino retirar el cartel de la ventana, dejar de fingir que el orden funciona como antes y ejercer colectivamente el poder de la legitimidad, la cooperación y la verdad frente a la coerción desnuda.

Su apelación a la cooperación entre aliados no ha sido puramente retórica. Apoyando plenamente el derecho exclusivo danés a determinar el futuro de Groenlandia, su llamada se ha dirigido a abandonar la indulgencia y a tomarse en serio las reglas cuando el principal beneficiario del orden empieza a tratarlas como prescindibles. Coordinar una respuesta entre aliados conlleva riesgos económicos, políticos y estratégicos, además de la posibilidad real de represalias. Pero es un camino que, como Canadá, los países europeos, ante su particular encrucijada, deben también enfrentar.

El dilema espartano sobre el tipo de posición que adoptar toma en buena medida la forma conocida del dilema del prisionero, tanto entre aliados atlánticos como dentro de la propia Unión Europea. Cada actor tiene incentivos a protegerse individualmente, a buscar excepciones, a negociar bilateralmente reducir daños inmediatos con el hegemón norteamericano. Sin embargo, ese comportamiento debilita la capacidad colectiva y refuerza la posición de quien ejerce la presión. La coordinación ofrece mejores resultados a largo plazo, pero exige confianza, sacrificios iniciales y una visión estratégica que Europa ha tenido dificultades para articular.

En este contexto, las posibles represalias europeas frente a la presión estadounidense han dejado de ser un tabú intelectual. Desde la perspectiva de la teoría de juegos, Trump siempre intenta romper el equilibrio cooperativo, y aunque cooperar sea menos doloroso a corto plazo, contra un oponente inclinado a incumplir, la respuesta óptima es la represalia. Así lo ha señalado Luis Garicano identificando varios instrumentos disponibles, aun con probabilidades limitadas de éxito inmediato. Entre ellos figuran el uso más decidido de la política comercial, la aplicación estricta de normas de competencia y fiscalidad a grandes empresas estadounidenses, el refuerzo de la autonomía regulatoria en ámbitos tecnológicos y energéticos, y una mayor integración en defensa e industria estratégica. Ninguna de estas medidas garantiza resultados rápidos. Todas implican costes y tensiones internas.

Por su parte, China parece permanecer frotándose las manos ante este deterioro, siempre y cuando la desestabilización no la perjudique sistémicamente. Los ecos de aquella Persia que se benefició de la guerra fratricida entre griegos resuenan hoy. El gigante parece hallarse fuera del esquema dicotómico de Tucídides, porque a priori actúa como una potencia que no busca legitimar un orden nuevo ni como bloque que pretenda conservar el existente en nombre de reglas compartidas. Observa la erosión interna del sistema y se beneficiará cuanto pueda indirectamente del desgaste. Pero, mientras tanto, para inquietud de sus vecinos, China orquesta y ensaya con miles de buques pesqueros increíbles maniobras de tintes militares cerca de Taiwán:

En la identificación de China, la trampa de Tucídides ha recibido particulares críticas de numerosos académicos sosteniendo que el país no encaja en el papel de potencia ascendente — y mucho menos demócratica — abocada al conflicto. Quizá porque su prioridad ha sido históricamente regional y paciente, porque arrastra vulnerabilidades internas severas — económicas, demográficas, ecológicas y de innovación — o porque, lejos de un ascenso imparable, podría enfrentarse a un estancamiento que la sitúe más cerca de lo que Joseph Nye denomina una trampa de Kindleberger: esta describe el riesgo de colapso económico global cuando no hay una potencia hegemónica dispuesta o capaz de proveer "bienes públicos globales" como estabilidad financiera, libre comercio y seguridad. Tras la caída del Imperio Romano, así se produjo el deterioro de sus calzadas sin mantenimiento, la inseguridad de los caminos, la pérdida de sostén institucional para proteger la vida urbana que se retiró a las villas rurales…. lo que provocó una deprimente crisis económica y política de las regiones que había dominado. Ese vacío es semejante al que también se vivió en los años 30 del siglo XX tras el declive británico y antes del liderazgo estadounidense, y que resurge hoy ante el cuestionamiento del rol global de EEUU y la emergencia de China, generando incertidumbre y crisis.

El escenario al que parecemos encaminarnos es al de un sistema internacional multipolar decididamente fragmentado e incierto que empieza a parecerse al problema de los tres cuerpos descrito por Laplace. Interacciones no lineales, equilibrios inestables, sensibilidad extrema a pequeñas perturbaciones. Ningún actor controla el conjunto. Ninguno puede prever con precisión el resultado de sus movimientos. Ya no hay disuasión mutua asegurada, como entre los dos bloques de la Guerra Fría. El futuro deja de ser extrapolable a partir del pasado inmediato. En ese contexto, la erosión interna del centro se vuelve un factor tan decisivo como cualquier ascenso externo.

China lleva décadas aprendiendo a moverse en este mundo cuya arquitectura no diseñó, aceptando sus reglas mientras le resulten útiles y evitando presentarse como alternativa moral universal, pero atenta a su devenir. Su estrategia combina paciencia, acumulación de capacidades y una aversión notable a la teatralización del poder. Frente a la exhibición y el gesto, el cálculo y el largo plazo. En lugar de disputar la legitimidad del sistema, parece que espera a que esa legitimidad se deteriore por sí sola, como la de Atenas, o entre en serio conflicto, como con Esparta.

La paradoja es evidente. La presión ejercida desde Washington y su pérdida de legitimidad pueden terminar acelerando una unidad europea que no se ha producido en más de medio siglo de existencia. La amenaza externa actúa como catalizador de decisiones largamente pospuestas que abogan por la soberanía digital, la autonomía energética o la militar. La Esparta occidental no busca la confrontación, pero empieza a asumir que la pasividad tiene un precio mayor que la coordinación. Como en la Grecia clásica, el problema no es el deseo de ruptura, sino la necesidad de sobrevivir dentro de un sistema que ha dejado de comportarse como un hogar común.

En su prólogo para franceses de La rebelión de las masas, Ortega y Gasset intuía hace un siglo que la unidad política europea bien podría verse impulsada por “la coleta de un chino que asome por los Urales o bien una sacudida del gran magma islámico”. Quizá sea un flequillo anaranjado al otro lado del Atlántico el que haga más por su unidad que ninguno de los históricos sospechosos habituales.

La autodestrucción de la hegemonía

Mandar no consiste solo en imponer, porque es económicamente inviable. Implica sostener un equilibrio delicado entre fuerza y reconocimiento, entre capacidad material y aceptación simbólica. Persuasión y credibilidad. La hegemonía depende del consentimiento, incluso cuando ese consentimiento es tácito, imperfecto o resignado. Cuando la legitimidad se resquebraja, el orden no se derrumba de inmediato, pero se va vaciando por dentro, perdiendo su función aunque conserve el andamiaje.

Las grandes crisis históricas rara vez comienzan con un acto de rebelión explícita. Empiezan con una retirada silenciosa de la confianza. Los aliados continúan cooperando y siguen cumpliendo, pero comienzan a calcular cada vez más y dudan. Su permanencia dentro del sistema no garantiza que realmente lo habiten del todo. Así ocurrió en la Grecia del siglo V, cuando Atenas siguió siendo poderosa incluso después de dejar de ser creíble, cobrando sus tributos y larvando un conflicto que la llevaría a la ruina. Así puede ocurrir hoy en un orden internacional que todavía funciona por inercia mientras su centro pierde capacidad de convicción.

Esta nueva trampa de Tucídides no tiene que ver con el miedo al ascenso de otro. Tiene que ver con algo más incómodo. Con la pérdida de legitimidad de quien manda y con la incapacidad de renovar el relato que hizo soportable su hegemonía. No es el crecimiento ajeno lo que precipita el conflicto, sino el agotamiento interno del liderazgo. Cuando el poder deja de justificarse y solo se ejerce, cuando abandona la creación de formas y se limita a presionar, la historia deja de ser previsible y vuelve a parecerse a una caótica tragedia.

Dentro de los límites jurídicos de los países más avanzados, llevamos disfrutando apenas unas décadas de regímenes democráticos como una excepción histórica, más de dos milenios y medio después de aquellos imperfectos y parciales experimentos en la Atenas de Pericles. Pero en la esfera internacional, la pugna entre potencias y el equilibrio geopolítico apenas han obedecido a otro criterio que no sea el del estado de naturaleza hobbesiano del bellum omnium contra omnes, guerra de todos contra todos. Sólo durante los períodos históricos en que un hegemón ha tomado las riendas de una región, una pax frágil ha emergido de forma intermitente. Y sólo en estas última ocho décadas, fuimos capaces de ensayar una versión teatralizada pero más esperanzadora de mecanismos democráticos de cooperación global. Esto es lo que, dada su tremenda fragilidad, parece estar saltando por los aires, como una trampa.

Esta convivencia es un arte frágil que nos exige determinación, altura de miras, memoria, y capacidad de volver a construir cooperación. Cuando eso falta, la trampa no se cierra por necesidad histórica, sino por negligencia política.

Gracias por leerme.

Allison, Graham (2017). Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?. New York: Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 978-1328915382.

Gran análisis! Y, desde mi experiencia profesional, lo peor es que esta situación de pérdida de legitimidad del de arriba por culpa de la imposición arbitraria de sus deseos está permeando poco a poco a todos los niveles de la sociedad, sustituyendo el diálogo de lo que se quiere hacer por la orden de lo que hay hacer (sin explicación ninguna coherente).

Javier, excelente análisis. Me ha encantado tu ensayo.

El giro de la Trampa de Tucídides con EEUU como la Atenas que pierde legitimidad en vez de como Esparta amenazada es especialmente interesante. Y la conexión con el discurso de Carney en Davos está muy bien traída.

Quería añadir una capa sobre China que creo complementa tu análisis: Concuerdo en que no busca confrontación abierta, pero no creo que sea un mero observador pasivo.

China está activamente construyendo arquitectura alternativa, tanto monetaria (CIPS, y corredor del oro), como infraestructura física (Belt & Road como red de dependencias), tecnológica (semiconductores propios aunque aún lejos de los avanzados), y comercial (diversificación deliberada hacia ASEAN, África, LATAM). No solo espera a que el sistema se derrumbe. Lo está desmontando gradualmente desde dentro, pero con sus reglas del juego de estrategia de Go, frente a la dinámica de poker de EEUU.

Sobre Europa, coincido en el dilema del prisionero, pero añadiría que Europa enfrenta una contradicción adicional: quiere autonomía estratégica pero sigue dependiendo estructuralmente de EEUU en semiconductores, defensa y energía. Y aunque está haciendo movimientos en esa dirección, no son rápidos ni sencillos.

De nuevo, gracias por tu excelente análisis y las metáforas que nos traen ecos del pasado, da mucho que pensar.