Los impresores contra el Hércules de Europa

El ascenso de los Países Bajos frente a la Monarquía Hispánica

Dedicado especialmente a Ignacio Sainz de Medrano al que le debía desde hace tiempo esta publicación que me incitó a escribir, y a mis suscriptores desde los Países Bajos.

La emergencia de los Países Bajos frente a la hegemonía de los Habsburgo españoles fue una de las historias más interesantes de los siglos XVI y XVII. Un pequeño territorio pantanoso, escaso en población pero rebosante de riqueza y talento osó desafiar al coloso europeo de los temidos Tercios, sostenido por la ingente plata americana. Frente a un imperio católico, contrarreformista y jerárquico, que concebía la información como instrumento de control y la fe como un mandato, los neerlandeses articularon una resistencia tanto económica como espiritual, explorando formas de cooperación y organización innovadoras en Europa. Las imprentas resultaron ser una tecnología clave para este ascenso, multiplicando la propaganda y la consolidación de su emergente conciencia nacional, así como multiplicando las ideas que hicieron fluir el comercio y el desarrollo científico y técnico.

Así, las Provincias Unidas, a pesar de sus propias contradicciones e hipocresías, alzaron una república en buena medida basada en el poder distribuido, la cooperación mercantil, el conocimiento científico y una religiosidad sobria que desconfiaba de los ídolos tanto del altar como del trono. Tras la cruenta y desgastante guerra de Flandes o de los ochenta años, como se la conoce en España y en la historiografía, las Provincias Unidas obtuvieron su victoria y el reconocimiento de su independencia frente al llamado Hércules de Europa alcanzando el llamado Siglo de Oro neerlandés hasta su declive.

El origen, de Borgoña a los Habsburgo

Durante la Edad Media, los actuales Países Bajos estaban divididos en múltiples condados y ducados como los de Holanda, Flandes, Brabante, Utrecht o Zelanda, entre otros. La Casa de Borgoña consiguió reunirlos en los siglos XIV y XV bajo su control, creando una confederación rica gracias al comercio, la artesanía textil y la agricultura intensiva. Estas tierras, fértiles pero difíciles, fueron drenadas con ingenio, levantando diques y polders que estimularon la consolidación de una cultura de cooperación. Tras la muerte de María de Borgoña, los territorios pasaron a la Casa de Habsburgo y, con Carlos I de España y V de Alemania, se integraron en el inmenso imperio de la Monarquía hispánica.

La posición estratégica de la región, entre el mar del Norte y los ríos Rin, Mosa y Escalda, la convirtió en un nudo esencial del comercio europeo. Amberes se alzó como el gran puerto del norte, vinculado a Bilbao, Sevilla, Lisboa, Londres, Hamburgo, Lübeck y Danzig. Fue un hervidero de banqueros, marinos y comerciantes que traían a Europa el trigo del Báltico, la lana y el hierro castellanos, los paños ingleses, las especias portuguesas. La ciudad se convirtió en el corazón financiero del continente, donde los mercaderes italianos, alemanes y españoles compartían mesa y crédito con flamencos y judíos conversos, canalizando el flujo de plata americana que entraba por Sevilla. En esta confluencia se fraguó un tipo de cosmopolitismo mercantil inédito, donde el cálculo financiero, la práctica contable y la diversidad lingüística crearon un capital humano capaz de anticipar la mentalidad global del comercio moderno y la autonomía material necesaria para desafiar a los grandes imperios continentales.

Parejo a este crecimiento, la proliferación de imprentas en la región no fue un fenómeno casual ni repentino, sino el resultado de un largo proceso iniciado a mediados del siglo XIV, cuando el comercio y la alfabetización urbana comenzaron a expandirse en Flandes y Brabante. Ciudades como Brujas, Gante y Amberes se convirtieron en nodos de intercambio no solo de mercancías, sino también de ideas. En estos centros mercantiles, los talleres de copistas y miniaturistas precedieron a la revolución tipográfica de Gutenberg. Cuando la imprenta de tipos móviles llegó a los Países Bajos en la segunda mitad del siglo XV, encontró un terreno fértil: una población instruida, burguesa y políglota, habituada a los libros de contabilidad, los tratados técnicos y las devociones privadas.

En Lovaina y Amberes, las primeras prensas comenzaron a imprimir obras religiosas, manuales de navegación y textos humanistas en latín y neerlandés1. El comercio marítimo y la presencia de comunidades extranjeras multiplicaron la demanda de mapas, calendarios y panfletos. Entre 1470 y 1550, la región concentró más de un centenar de imprentas, lo que la situó al nivel de Venecia o Núremberg. Este ecosistema editorial impulsó la difusión de las ideas renacentistas y, más tarde, de la Reforma protestante: los sermones de Lutero y los escritos de Erasmo circularon con rapidez por los puertos del norte. Las imprentas flamencas se especializaron en ediciones baratas y portátiles, adaptadas a un público que empezaba a leer por placer o por instrucción profesional.

Así, entre mediados del siglo XV y mediados del XVI, la cultura del libro transformó profundamente los Países Bajos, que entraron en el círculo virtuoso de la información: disponer de más riqueza facilitaba el consumo de libros; disponer de más libros permitía crear más riqueza. La imprenta consolidó una red de conocimiento que unía universidades, monasterios, gremios y mercados.

Esta red no sólo facilitó la creación de un pensamiento pragmático y comercial sino también la crítica religiosa que alimentó la Reforma y que acabaría impregnando la identidad de las Provincias Unidas en el norte. Pero, además, resultó que el norte era mucho más defendible por motivos geográficos, y en esa región los rebeldes lograron atrincherarse y mantener su posición cuando se alzaron frente al hombre más poderoso de Europa. Esa resistencia permitió que fueran ganando conciencia nacional, mientras los españoles lograban contener en el sur el protestantismo.

Felipe II y la revuelta neerlandesa

El pactismo caracterizó a la Monarquía Hispánica compuesta. Sin embargo, el reinado de Felipe II buscó imponer más férreamente la ortodoxia católica y una administración razonablemente centralizada que anhelaba fuentes de financiación más allá de las exhaustas arcas castellanas. Esto chocó particularmente con las libertades tradicionales de los condados neerlandeses, en particular de aquellos que religiosamente comenzaron a disentir. Las ideas de Lutero y, sobre todo, el calvinismo, habían calado en las ciudades del norte, donde la ética del trabajo, la lectura individual de las Escrituras y la confianza en la comunidad pretendían sustituir al poder jerárquico de Roma. La llamada Beeldenstorm o “furia iconoclasta” de 1566, con la destrucción de iconos católicos, fue una importante mecha que simbolizó además una fractura profunda: una fe nueva que quería romper con los mediadores.

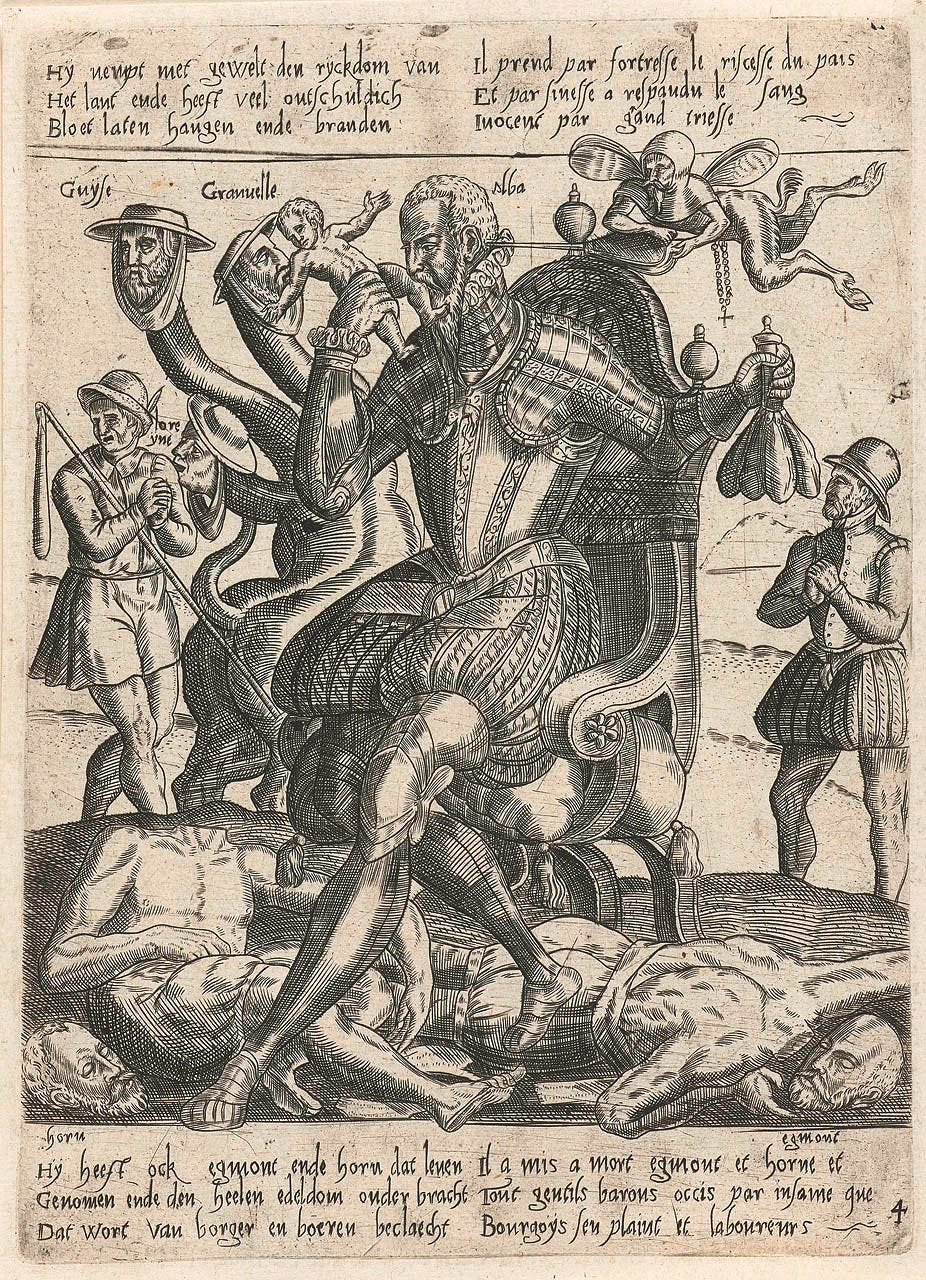

La respuesta de Felipe II fue contundente con el envío del Duque de Alba y los llamados tribunales de sangre, que a su vez radicalizaron la oposición. Porque los neerlandeses no sólo combatieron con armas: entendieron que la guerra se libraba también en los talleres tipográficos. Las imprentas de Amberes, Leiden y Ámsterdam se convirtieron en trincheras de papel desde las que se difundían grabados, panfletos (placards) y crónicas que retrataban al Duque de Alba como un tirano sanguinario y a los españoles como verdugos implacables2. Aquellas publicaciones, reproducidas y traducidas en varios idiomas, moldearon la percepción europea del conflicto y alimentaron lo que más tarde se conocería como la Leyenda Negra. Las atrocidades reales o magnificadas se convertían en relatos visuales de martirios y autos de fe, capaces de movilizar la compasión de otros pueblos protestantes. El poder de la imprenta, en manos neerlandesas, fue un arma propagandística que debilitó el prestigio del imperio hispano y consolidó la imagen de un pequeño país que se alzaba heroicamente contra la opresión.

El conflicto se enquistó y se extendió durante ochenta años (1568–1648). Sin duda, una aproximación más equilibrada debe reconocer también las importantes gestas del ejército español, que en muchos casos protegió a la población civil que aún deseaba permanecer fiel al catolicismo, y que sufrió a su vez la ira de los calvinistas y de los sectores más radicales de la Reforma. Sin embargo, como aquellas violencias cruzadas marcaron profundamente el carácter del conflicto, el fanatismo religioso y la propaganda deformaron las percepciones de ambos bandos y los neerlandeses fueron particularmente hábiles en explotarlas.

Por eso, a lo largo de tan dilatado período, la guerra no fue sólo un conflicto político, sino una revolución cultural que amalgamó la conciencia de una nueva República. Las ciudades rebeldes construyeron un relato de libertad religiosa y autogobierno. Sin olvidar que la lucha fue también económica: uno de los detonantes inmediatos del levantamiento militar estuvo ligado a las malas cosechas de los años previos y al colapso parcial del comercio báltico, tradicional ruta de abastecimiento de grano a través de la Liga Hanseática3. Estas crisis de subsistencia se convirtieron en catalizador del malestar que alimentó la revuelta, uniendo a comerciantes y campesinos en la percepción de que el sistema imperial no sólo amenazaba su fe, sino también su supervivencia material. Si los impuestos reales asfixiaban el comercio, los calvinistas aprovecharon para defender un orden descentralizado donde el mérito y la gestión eficaz pesarían más que el linaje.

Consolidación de la República

En 1581, las provincias del norte firmaron el Acta de Abjuración, negando obediencia al soberano español y afirmando su derecho a deponerlo por tiranía. Siete años más tarde, en 1588, consolidaron su independencia como República de las Siete Provincias Unidas: Frisia, Groningen, Overijssel, Utrecht, Holanda, Zelanda y Güeldres. Cada provincia conservaba amplísima autonomía, con sus propios Estados Provinciales y competencias fiscales y militares.

El órgano común, los Estados Generales, funcionaba como una asamblea deliberativa donde se decidían los asuntos de guerra, comercio, diplomacia y finanzas. El estatuder (stadhouder), una figura heredada de los tiempos borgoñones, actuaba como gobernador militar electivo, cargo que casi siempre recayó en la casa de Orange-Nassau. Guillermo de Orange, asesinado en 1584, se convirtió en el símbolo fundador de la libertad neerlandesa. Su figura adquirió tintes épicos tras el atentado cometido por Balthasar Gérard, un fanático católico convencido de que cumplía la voluntad divina. El asesinato, ocurrido en Delft, conmocionó a toda Europa y convirtió al príncipe en mártir del nuevo ideal republicano. Los cronistas y grabadores neerlandeses difundieron su imagen como la de un padre de la patria, víctima de la intolerancia y del absolutismo. Su muerte avivó el sentimiento nacional: las ciudades se unieron en duelo y la causa de la independencia se revistió de un carácter sagrado. A partir de entonces, los Orange serían percibidos no sólo como líderes políticos, sino como encarnación de la resistencia frente a la tiranía extranjera y del equilibrio entre fe y libertad. Su herencia política fue un ideal de gobierno sin monarca absoluto, donde el poder circulaba entre las ciudades y los mercaderes.

Sin embargo el sistema político híbrido contaba con sus respectivos contrapesos que lo hacían simultáneamente frágil. La tensión se mantenía entre una república oligárquica sostenida por patricios urbanos y una monarquía militar electiva. La tensión entre republicanos, defensores de los Estados Generales, y oranjistas, partidarios de un estatuder fuerte, fue permanente y a veces sangrienta. La ejecución de Johan van Oldenbarnevelt en 1619 o el linchamiento de los hermanos De Witt en 1672 mostraron que incluso en la república más próspera de Europa la libertad política era frágil. Y aceleraría su declive. Pero durante casi un siglo le permitió ascender en la puja europea hasta posiciones inverosímiles para un país de semejante tamaño y escasa trayectoria histórica.

Prosperidad económica y expansión global

La supervivencia neerlandesa frente a potencias mayores exigió ingenio. Su población era de apenas 1,5 millones frente a los más de 20 millones de Francia, una desproporción que acentuaba el contraste entre la escala diminuta de la república y la vastedad de las potencias europeas que la rodeaban. La geografía obligó a una ingeniería colosal: los Países Bajos se ganaron al mar. Los diques, molinos de agua y canales hicieron posible una agricultura intensiva, especializada en productos de alto valor. Este esfuerzo común cultivó una ética cívica basada en la cooperación: cada ciudadano era responsable de mantener a raya las aguas, una metáfora perfecta de su sistema político.

En el mar, la pesca del arenque se convirtió en fuente de riqueza y de marineros expertos. Las embarcaciones llamadas busjes podían salar y conservar el pescado en alta mar, prolongando los viajes y reduciendo costes. Muy pronto, el Padrón Real en el que los españoles estaban aquilatando el conocimiento emergente de los descubrimientos dejó de ser el referente absoluto, y las imprentas neerlandesas comenzaron a difundir importantes conocimientos cartográficos. Desde sus puertos, las flotas comerciaban con Escandinavia y el Báltico, importando grano, madera y alquitrán, y exportando textiles, cervezas y especias. Y de allí se expandirían, en empresas de mayor alcance geográfico, por todos los rincones del mundo.

La innovación institucional acompañó a este dinamismo. El Banco de Ámsterdam (1609) y la Bolsa de Ámsterdam (1611) transformaron el crédito y el intercambio. Y tomaron el relevo económico del liderazgo que el norte de Italia había ido perdiendo, según las repúblicas como Venecia y Génova perdieron el protagonismo en el Mediterráneo por la creciente importancia del comercio atlántico hacia América y Asia. Por eso suele considerarse que se desplazó el epicentro económico europeo: tras el descubrimiento de América, el poderío financiero del norte de Italia con las repúblicas marítimas de Génova y Venecia cedieron su protagonismo en el noroeste europeo de los emergentes Países Bajos.

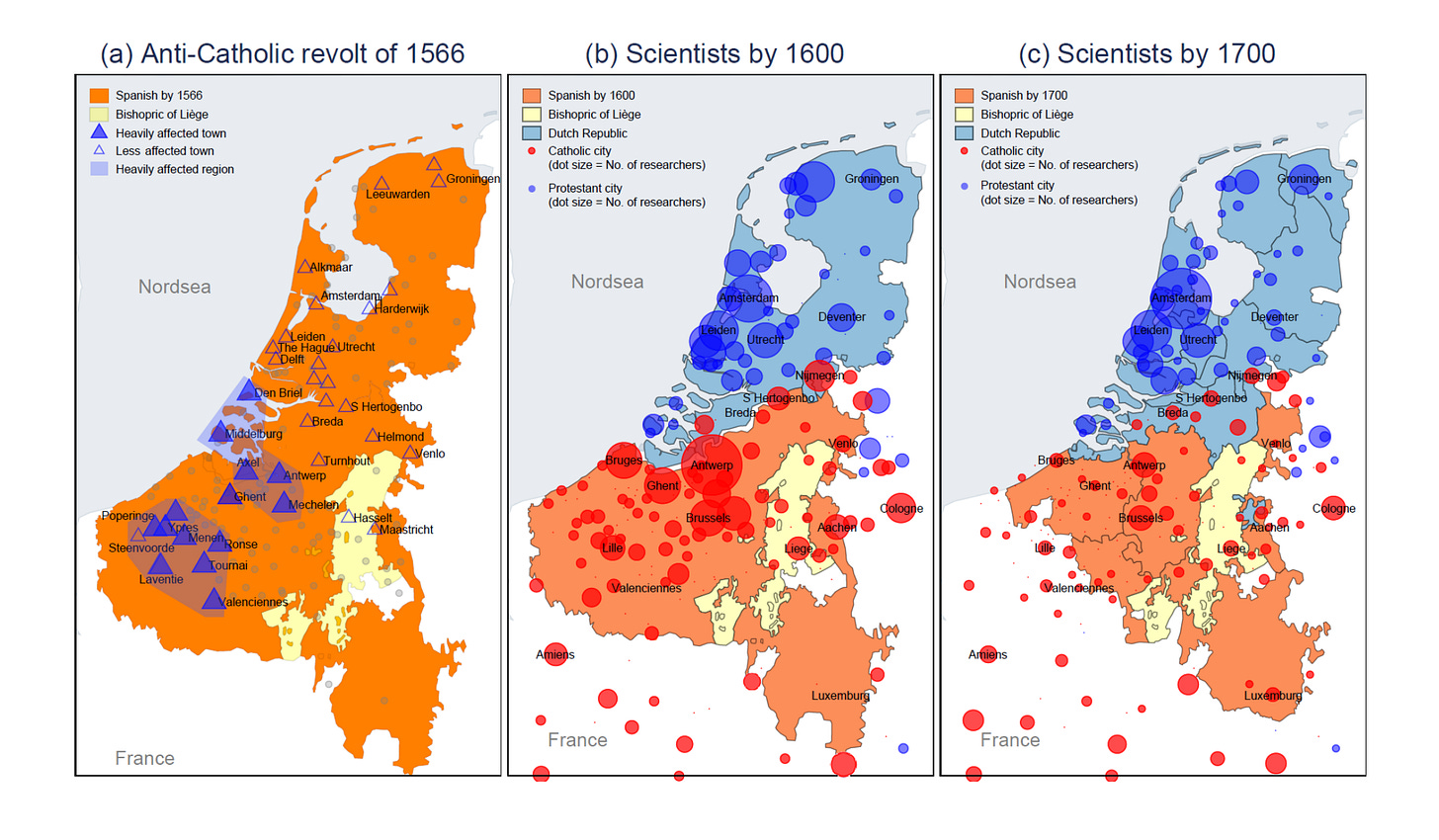

El poder del Hércules de Europa, sin embargo, parecía imparable. Las victorias españolas fueron continuas y pronosticaban un desenlace favorable a los Habsburgo como en tantos rincones de Europa. No obstante, los saqueos y asedios, como el de Amberes, acabaron paradójicamente minando su propio éxito a la larga4. La toma de Amberes fue de hecho paradigmática. El sitio de la ciudad duró más de un año y requirió de todas las dotes de estrategia de los españoles que finalmente celebraron el triunfo5. Sin embargo, la contienda debilitó su legitimidad, y debilitó el esplendor de la ciudad, que perdió población por el asedio, y a continuación por la forzada migración de los protestantes que no se atuvieran al régimen católico, lo que hizo que muchos pujantes burgueses emigraran a las Provincias Unidas del norte. Amberes acabó dejando de ser el puerto más importante de la Europa noroccidental, legando a Ámsterdam ese papel. Y este trasvase se repitió en diversas ciudades6, en distintas dimensiones, a favor de la causa neerlandesa. Un trasvase que no fue sólo económico en el corto plazo por la migración de riquezas y perfiles comerciales, sino también en el medio y largo plazo por la fuga de capital humano.

El ascenso económico neerlandés encendió la narrativa de su nacionalismo que ha tratado de coronar al florín como la primera moneda de reserva mundial. Las crónicas y panegíricos holandeses así tendieron a presentar su divisa como símbolo del nuevo poder financiero de la república, frente al mundo católico e imperial. Sin embargo, la mayoría de los estudios numismáticos y económicos coinciden hoy en que la primacía global ya se había establecido con el real de a ocho español —o peso duro—, la moneda más aceptada en el comercio internacional desde el siglo XVI y auténtico antecedente del dólar estadounidense7.

Sin embargo, cabe reconocer que el florín, respaldado por el Banco de Ámsterdam, sí representó durante más de medio siglo un hito en la estabilidad financiera y la confianza institucional, y funcionó como patrón de referencia dentro del sistema europeo y de confianza internacional. Su solvencia venía respaldada por la virtud cívica y moral que proyectaban, pero también por lo despiadadamente efectivos que fueron sus organismos extractivos: Las compañías mercantiles, en especial la VOC y la WIC, representaron una revolución empresarial: corporaciones con ejércitos, diplomáticos y flotas propias que expandieron el dominio colonial neerlandés, tanto en Asia como en América. El florín mantuvo así su estatus de reserva hasta el declive neerlandés.

Sociedad, cultura y valores de la República

Formalmente la nueva élite neerlandesa procuró no definirse por la sangre, sino por la reputación y el trabajo. Sin embargo, aquella ética calvinista de austeridad escondía contradicciones palpables. El consumo conspicuo, especialmente visible en la fiebre de los tulipanes, desmentía la sobriedad que predicaban los púlpitos. Las familias acomodadas competían por exhibir en sus balcones las variedades más raras y caras, símbolo de estatus y refinamiento. Ello acabó alimentando la primera de las burbujas especulativas documentadas de la historia. Aquellas flores, efímeras y frágiles, se convirtieron en metáfora de una sociedad que presumía de modestia mientras rendía culto a la riqueza. La economía de la virtud convivía con la vanidad del mercado.

Sin embargo, cabe reconocer que la burguesía urbana tuvo éxito en erigirse como la clase dirigente. Su ideario, de raíces calvinistas, combinaba austeridad, educación y espíritu comunitario y permeaban buena parte del imaginario colectivo. Las casas de ladrillo de Ámsterdam o Leiden reflejaban esa ética: sobrias por fuera, refinadas por dentro. La prosperidad material generó sin embargo un dilema moral que el arte captó con ironía en las vanitas, aquellas obras que retrataban naturalezas muertas recordando la fugacidad del éxito, poblándolas de relojes de arena, calaveras y frutas en descomposición. Eran un espejo inquietante del alma burguesa: entre la devoción y la austeridad calvinistas y el deseo de enriquecimiento y estatus. En ese juego entre el lujo y la penitencia, las vanitas se convirtieron en el retrato moral de una sociedad que necesitaba recordarse a sí misma, con cierta ironía, que incluso el oro podía tornarse polvo.

La tolerancia fue otro pilar, más práctica que idealista. El calvinismo era religión oficial, pero la república acogió minorías perseguidas: católicos marginados políticamente en la práctica podían celebraban misa en privado; judíos sefardíes expulsados de la Península y hugonotes franceses. Esta atmósfera de relativa libertad atrajo a pensadores como Baruch Spinoza, que halló en los Países Bajos el espacio para desarrollar su filosofía racionalista; y a René Descartes, quien encontró en la tolerancia holandesa el refugio necesario para escribir su Discurso del método. Ambos encarnan el espíritu crítico y científico que floreció bajo la protección de una sociedad mercantil abierta y pragmática.

Este capital humano —científicos, impresores, navegantes, traductores y filósofos— fue el verdadero motor de la nueva república: una élite de talento que supo convertir la diversidad y el conocimiento en fuerza productiva, intelectual y moral, cimentando así la prosperidad y la influencia global de los Países Bajos. Esta diversidad favoreció la circulación de ideas y la llegada de intelectuales. No se trataba tanto de fe como de negocio: un país dividido por dogmas no podía comerciar. Hugo Grocio teorizó esa convivencia con su Mare Liberum (1609), donde la libertad de los mares equivalía a la libertad del pensamiento y del comercio. Esto ha llevado a que algunos autores menos ideológicos hayan coqueteado con la idea de que la derrota española fue una bendición para el progreso8.

Se ha mostrado empíricamente que el desplazamiento del capital humano hacia los emergentes Países Bajos, y en general hacia la Europa protestante, no se debió únicamente a que el protestantismo creó más capital humano o permitió a la gente expresar sus opiniones con mayor libertad, sino también a que individuos con un alto capital humano migraron a ciudades y estados protestantes donde, a pesar de que hubo intentos, no logró ejercerse la censura. Como se muestra en este mapa, la logística militar de la época determinó la redistribución del progreso científico dentro de la región hacia el norte:

El auge económico derivó en un florecimiento cultural más que notable. Su famoso Siglo de Oro contribuyó con potentes obras al arte universal. En los talleres de Ámsterdam, Haarlem o Delft, el arte se volvió espejo de la vida cotidiana burguesa de forma brillante. Rembrandt exploró el claroscuro como metáfora del alma humana de forma magistral; Vermeer inmortalizó la quietud doméstica y la luz tamizada de las ventanas; Frans Hals capturó la energía alegre de una sociedad confiada en sí misma. La belleza residía en lo ordinario.

La arquitectura siguió la misma lógica: funcionalidad y elegancia. El ayuntamiento de Ámsterdam, hoy Palacio Real, y la porcelana de Delft son emblemas de un gusto que aspiraba a diferenciarse. En ciencia, los Países Bajos fueron un faro: Huygens descubrió los anillos de Saturno, Leeuwenhoek reveló los microorganismos y Stevin perfeccionó la aritmética decimal. En los mapas de Mercator, Ortelius y los Blaeu, el mundo se hacía comprensible y poseíble: la cartografía era también una forma de poder. El consumo de obras y la renta per cápita corrieron en paralelo. Pero no todo es para siempre.

Declive, invasiones y legado

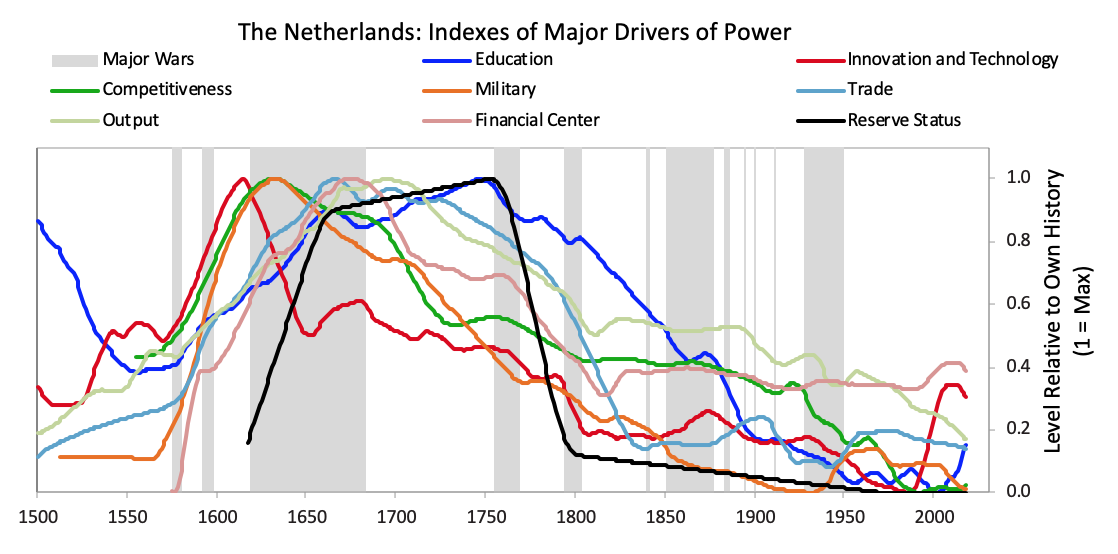

A finales del siglo XVII, la república sintió el peso de su propio éxito y comenzó a dar muestras de agotamiento. Fue así retrocediendo ante otras potencias emergentes mucho más pobladas como Francia e Inglaterra. La carrera armamentista agotó el erario neerlandés cuyo endeudamiento creció. Las disputas internas por la riqueza se desencadenaron y el debilitamiento militar se hizo inexorable. Sucesivas guerras forzaron el cambio de tendencia. La competencia por el control de las rutas marítimas incentivó los primeros enfrentamientos en las tres Guerras anglo-neerlandesas en las que las Provincias Unidas resistieron el embate. Sin embargo, la coincidencia de este último conflicto con el que se abrió frente a Francia en la emblemática Guerra franco-neerlandesa comenzó el definitivo declive.

En 1672, el llamado “año del desastre”, Francia e Inglaterra la atacaron simultáneamente. Los neerlandeses respondieron abriendo sus diques, inundando su propio país para frenar al enemigo. La imagen es casi bíblica: un pueblo que trata de salvarse sumergiéndose. Pero el esfuerzo marcó el principio del declive. Las tensiones entre oranjistas y republicanos culminaron en la tragedia de los hermanos De Witt y el ascenso de Guillermo III, que trasladó el centro de poder a Inglaterra. La propia revolución inglesa tomaría el relevo en el desplazamiento de este epicentro europeo.

Durante el siglo XVIII, las guerras europeas, la competencia británica y la corrupción interna agotaron a la república. La VOC quebró, el Banco de Ámsterdam perdió crédito y la deuda pública creció hasta la asfixia. En 1795, las tropas francesas entraron en Ámsterdam y proclamaron la República Bátava, preludio del Reino de Holanda, bajo el hermano de Napoleón. Tras el Congreso de Viena de 1815, la monarquía de los Orange heredó el legado republicano.

El esplendor neerlandés fue breve, pero su huella perdura. En dos siglos, un país pequeño y pantanoso erigió un modelo de república mercantil moderna, con instituciones financieras sólidas, una ética del trabajo y de la cooperación, y una cultura que fundió ciencia, arte y libertad. Su historia es una lección de pragmatismo y de equilibrio entre razón y fe, entre el interés propio y el bien común: una demostración de que la inteligencia colectiva puede desafiar al poder absoluto, pero también de que ningún orden humano es eterno.

Gracias por leerme.

En el siglo XV no existía aún un neerlandés unificado, sino un conjunto de dialectos del bajo franconio —el llamado medio neerlandés— hablados en Flandes, Brabante, Holanda y Zelanda. Las imprentas de ciudades como Amberes o Lovaina, al necesitar una lengua comprensible para públicos diversos, impulsaron la estandarización de ese mosaico lingüístico. El dialecto brabantino se convirtió en la base del neerlandés moderno, reforzado por el auge económico del norte. Así, la imprenta no sólo difundió ideas religiosas y humanistas, sino que ayudó a consolidar una identidad cultural y lingüística común en los Países Bajos.

Aunque ha habido mucha contraleyenda, durante un tiempo el Duque de Alba se convirtió en algo así como “el hombre del saco”. El boeman o bogeyman era un “espantaniños” nacional en el imaginario histórico y la propaganda. La historiografía neerlandesa lo renombró explícitamente así: nationale boeman, hasta el punto de sugerir que su imagen pervivía incluso en la enseñanza primaria como figura de miedo heredada de las guerras de Flandes. No obstante, no hay evidencia sólida de que existiera un uso folklórico generalizado y documentado como práctica doméstica estable en todo el país. Pero la campaña de grabados, panfletos y placards que demonizó a Alba y a los españoles con escenas de crueldad, martirios y autos de fe, los convirtió en un símbolo exportable del terror.

La reducción de importaciones y el encarecimiento del pan afectaron a las ciudades portuarias y a los trabajadores textiles, exacerbando la tensión social y la sensación de que la presión fiscal española agravaba el hambre y la pobreza.

Al declararse la bancarrota de la Hacienda Real en 1575, algunas de las tropas españolas se amotinaron produciendo el saqueo de la ciudad en 1576 que causó tantos estragos y víctimas que fue el detonante para la sublevación de las provincias de Flandes que aún permanecían leales a la corona española. A pesar de los reiterados triunfos de los ejércitos españoles, las grandes urbes fueron sumándose a la rebelión. Amberes de hecho se unió a la Unión de Utrecht y se convirtió en la capital de la revuelta neerlandesa.

El éxito del general Alejandro Farnesio fue muy celebrado. La construcción del puente sobre el río Escalda fue interpretada como una emulación del paso del Rin que habían protagonizado las tropas romanas de Julio César. La caída de la ciudad, el 17 de agosto de 1585, fue recibida con inusitado entusiasmo por el rey, quien le espetó a su hija “¡Amberes es nuestra!“, recompensando a Farnesio con el Toisón de Oro.

Este año de 2025 se celebra el cuarto centenario de la rendición de Breda, victoria española que Velázquez inmortalizó en el famoso cuadro de Las lanzas hacia 1634-1635, cuando el recuerdo del triunfo del capitán Spínola aún servía para sostener el orgullo imperial. Irónicamente, apenas dos años después, en 1637, la ciudad volvería a manos neerlandesas. El cuadro, concebido como símbolo de grandeza y clemencia, acabó convirtiéndose, sin saberlo, en la elegía de un poder que empezaba a declinar.

El dólar estadounidense que hoy ejerce como reserva mundial debe su nombre a la palabra alemana thaller o talero, con la que se bautizaba al spanish daller, el real de a ocho español. Esta fue la primera moneda de curso legal en los Estados Unidos y mantuvo su vigencia durante casi setenta años. En el real de a ocho aparecía grabado el mundo con las Columnas de Hércules y una cinta con el lema Plus Ultra, tal y como aparecen en el escudo español (la tradición de la Antigüedad había colocado aquellas columnas en el confín del Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar, y fueron rotuladas durante tiempo con el lema “Non plus Ultra” - no hay nada más allá. Con el descubrimiento de América, la corona española retuvo las columnas pero cambió el lema por “Plus Ultra” tal y como figura en el escudo actual). El caso es que, para algunos, la estilización de las dos columnas es lo que habría dado lugar al símbolo de la S atravesada por dos líneas, simplificada después en una. Aunque otras teorías apuntan a que el símbolo $ es una corrupción de la abreviatura para la palabra “peso”, “ps” o “ps”. A finales del siglo XVIII esta abreviatura se habría simplificado, reduciendo la p a una línea vertical sobre la S.

De hecho, parte de la historiografía que más se ha ensañado con el papel de los españoles ha enfatizado que los avances científicos hacia finales del siglo XVII precisamente prosperaron con las derrotas sufridas por los Habsburgo españoles en la guerra holandesa. Así lo han afirmado autores como Eisenstein, McCloskey o Mokyr, para quienes si España y el conservadurismo católico hubieran prevalecido, puede que no hubiera habido Ilustración ni Revolución Industrial en Europa. Aunque este debate da para mucho más.

Hola Javier. Cómo apasionado de la historia que soy, no he podido disfrutar más. Corrígeme si la conclusión a la que llego sobre la pérdida del podio por parte de los Paises Bajos es incorrecta: por un lado, un apogeo en el que, a pesar de todos los avances científicos, la tecnología aún no estaba madura; y una falta de economía de escala que la hizo ser superada por Inglaterra.

Tal vez (y solo tal vez) su modelo colonial tampoco pudo competir con el británico. Pero eso se lo dejamos @tomaspueyo.

De nuevo mil gracias.

Un artículo impecable. Es más, has conseguido un suscriptor. Desde Bolduque, Brabante Norte.

Tan sólo le pondría un pero: "Tormenta de las imágenes" es una traducción discutible de "beeldenstorm". "Storm", en neerlandés, además de tormenta significa asalto repentino y violento. "Furia iconoclasta" es más adecuado.