Este artículo también podéis disfrutarlo escuchándolo en versión podcast.

Quo vadis, Europa?

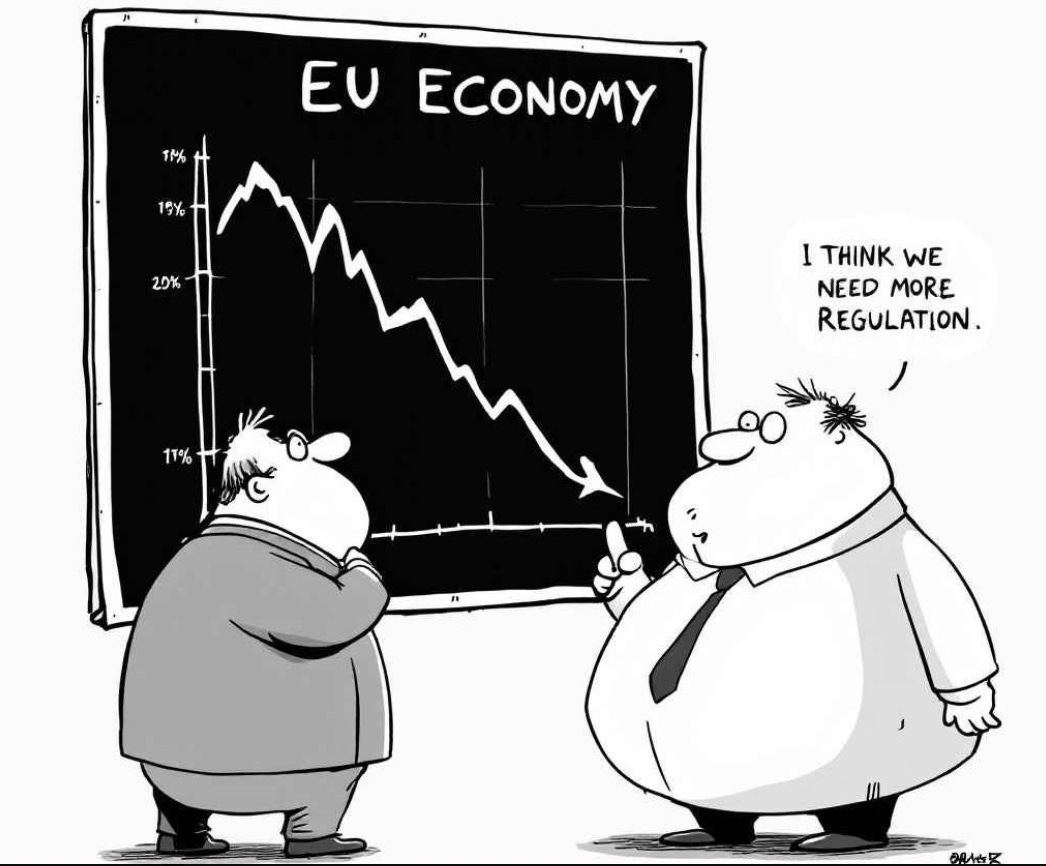

Hace unos días, en redes sociales, circulaba este chiste:

— Por favor, ¿el Consejo de Europa?

— No sé, ¿cuidado con Zeus?

La broma sobre el mito en el que el dios del Olimpo raptó a Europa me dejó pensando. Cuentan que Zeus, prendado de aquella princesa fenicia, se convirtió en un toro y con su aparente docilidad acabó seduciéndola. Ella se montó en su lomo y él corrió adentrándose en el mar hasta llevarla a la isla de Creta de la que la haría reina. Con ella, cuenta el mito, tuvo tres hijos: Minos, Radamantis y Sarpedón. Y los tres sirven para articular algunas reflexiones sobre la poliédrica encrucijada a la que se enfrenta hoy Europa en el panorama geopolítico.

Tras la Segunda Guerra Mundial, la Europa devastada se dijo “Nunca más” y con el apoyo fundamentalmente estadounidense, reconstruyó su economía y forjó una progresiva unificación, especialmente tras el fin de la Guerra Fría y la unificación alemana, que acabó cristalizando en el estado actual de la UE. Desde entonces, disfrutó de un crecimiento económico sostenido ampliando a sus miembros. Y, a pesar de episodios como los de la guerra de los Balcanes o la actual guerra en Ucrania, desde entonces ha disfrutado de un insólito período de paz en su historia. Todo ello asistido por tres factores que se lo han “abaratado”:

La protección militar “barata”: EE.UU. secuestró en buena medida la política exterior europea y raptó su economía como socio preferente a cambio de que los europeos pudieran confiar en el paraguas nuclear estadounidense, auténtico valedor de la alianza atlántica de la OTAN.

La energía “barata”: Europa ha disfrutado de un suministro estable y a bajo coste de gas y petróleo fundamentalmente rusos que le han permitido sostener un modelo de desarrollo industrial y de bienestar sin autonomía energética. Aunque Francia la mantuvo con su apuesta por las nucleares, Alemania hizo descansar su potencia exportadora en esta ecuación: importar energía abundante y barata del Este, exportar tecnología y maquinaria de alta gama. Este pacto tácito permitió a Europa mantener políticas climáticas ambiciosas y cerrar fuentes internas más contaminantes, como las centrales de carbón o nucleares, sin renunciar a su competitividad.

La fabricación “barata”: Desde su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001, China se convirtió en el gran taller del mundo. La llamada Globalización presenció cómo Europa, junto a otras potencias occidentales, deslocalizó buena parte de su industria hacia el gigante asiático, beneficiándose de costes de producción muy bajos y una capacidad logística sin precedentes. Esta relación permitió mantener precios bajos para los consumidores europeos, sostener márgenes para muchas empresas y abastecer sin interrupciones una economía cada vez más orientada al consumo, mientras China emergía como un mercado creciente y aparentemente insaciable para los productos europeos de alta gama.

Pero tras superar el primer cuarto del siglo XXI, el panorama mundial ha cambiado sustancialmente, y la reflexión geopolítica abunda estos días, especialmente tras los acontecimientos más recientes entorno a estos mismos tres ejes:

Los Estados Unidos de Trump han decidido acabar con el equilibrio que durante ochenta años ha caracterizado a la hegemonía estadounidense. Y es innegable que aquella complacencia europea ha reabierto el debate sobre la necesidad de rearmarse1, sabiendo que su más viejo aliado ha comenzado a levantar su mano protectora, como ha mostrado en Ucrania. En paralelo, aquel antaño aliado acaba de lanzar una agresiva guerra comercial con importantes aranceles que dañan sectores estratégicos europeos. Justo después de que en los últimos años haya abierto una importante brecha en la productividad y el crecimiento frente al viejo continente, particularmente impulsada por tecnologías como la IA que parecen acentuar una nueva gran divergencia:

La Rusia de Putin ha evidenciado la vulnerabilidad europea en su estructural dependencia energética (rondando el 60% de su consumo). La invasión rusa de Ucrania en 2022 quebró el equilibrio y dejó al descubierto hasta qué punto Europa había hipotecado su autonomía estratégica energética a cambio de una estabilidad ilusoria. El redireccionamiento forzoso hacia fuentes alternativas, más caras y menos estables, ha marcado un punto de inflexión, obligando a repensar tanto la transición energética como el modelo económico europeo. A pesar de la relativamente exitosa desconexión del gas ruso, el precio de la energía se ha disparado mucho más que el de sus competidores.

La China de Xi Jinping ha emergido haciendo palpable la creciente vulnerabilidad de Europa ante los cuellos de botella globales, la erosión de su base industrial y la pérdida de soberanía tecnológica. Además, las tensiones geopolíticas crecientes y el giro estratégico chino hacia la autosuficiencia están llevando a una reconsideración sobre relocalización industrial, autonomía estratégica y seguridad de suministro. China ha utilizado su creciente poder económico no sólo para fabricar de forma barata, sino para obtener tecnologías de forma dudosamente lícita y profundizar en la innovación propia, provocando la socavación de diversas industrias europeas, incluso de aquellas que tenían predilección política, como por ejemplo la de los automóviles, las baterías o los paneles solares.

Para muchos, esta Europa se encuentra en el fondo en decadencia, carente de unidad, presupuesto e industria, e intenta ahora a marchas forzadas reubicarse como potencia militar, energética y económica sin tener quizá las condiciones para ello. Su irrelevancia la ha forzado a convertirse en simple pagadora de los juegos de poder ajenos, especialmente de los intereses estadounidenses, por ejemplo frente a Rusia. Y sufre una crisis de identidad que interpela y urge a la UE actual.

Hace más de treinta años, en una conocida expresión, el entonces ministro de Asuntos Exteriores belga Mark Eyskens definió Europa como un “gigante económico, enano político y gusano militar”. Cumplido este cuarto de siglo XXI, el nuevo horizonte histórico nos interroga de nuevo: Quo vadis, Europa? ¿Adónde vas, Europa? ¿Quién es ese Zeus que hoy quiere abusar de ti? ¿Qué modelo debiéramos dejar que nos rapte? ¿En qué queremos distinguirnos, hallar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro? Son tiempos turbulentos y parece que a Europa le urge pronunciarse. No se pueden dilatar las contemplaciones y el debate público se precipita. Pero conviene resituarse para entender nuestra idiosincrasia, si es que hay un “nos” suficientemente relevante. Los tres hijos de la mítica Europa dibujan, en cierto modo, un modelo, un espíritu, un referente que explorar en esta búsqueda.

Minos: El arquitecto del orden y la paradoja burocrática

La leyenda cuenta que el primero de los hijos de Europa, llamado Minos, llegó a ser rey de Creta, recibiendo de los dioses el privilegio de gobernar con justicia y orden. Para asegurar el equilibrio de su reino, instauró leyes y normas que lo convirtieron en símbolo de organización política y social. Su reinado se caracterizó por la creación de estructuras complejas, y por una búsqueda constante de armonía mediante el sometimiento de lo excepcional a lo normado. En vida, impuso autoridad; tras su muerte, se convirtió en juez en el más allá.

Sin embargo, su legado también contiene un matiz inquietante: su capacidad para edificar instituciones y construcciones complejas acabó generando el famoso laberinto diseñado a priori para contener lo incontrolable, el monstruo encerrado en el corazón del sistema: el minotauro. A fuerza de domesticar lo salvaje, acabó generando una criatura híbrida, mezcla de naturaleza y artificio, que solo podía ser ocultada. Minos representa así la paradoja de la organización perfecta que, en su afán de orden, produce su propia anomalía. Encerrado en aquella construcción, sólo la figura de un héroe extranjero como Teseo logró matar al monstruo y huir del laberinto, desenredando el ovillo de Ariadna contra el deseo de su padre Minos.

En esta figura podemos entrever la imagen de la Europa contemporánea: una potencia que acumula una riqueza histórica que va erosionándose enredada en su propio laberinto. Renunciando a la vocación imperial, ha pretendido hacer de su autoridad normativa y reguladora su referente civilizatorio. Como Minos, Europa ha construido sistemas complejos para contener los desequilibrios a nivel planetario y garantizar derechos, convirtiéndose en referente global en materia de protección medioambiental, justicia social y derechos humanos. Pero esa misma complejidad ha fraguado su minotauro burocrático, que le ha hecho perder agilidad, capacidad de innovación y emprendimiento, ocultar tensiones internas, y a generar en definitiva laberintos administrativos que dificultan su capacidad de respuesta rápida ante los desafíos globales.

El conocido y extenso informe Draghi puso el foco precisamente en esta disfunción: la sobrerregulación europea se ha convertido en un obstáculo estructural para la innovación. Muchas startups y empresas, particularmente en sectores estratégicos como la IA o la biotecnología, denuncian el efecto disuasorio de un entorno legal excesivamente pesado que ralentiza, encarece o directamente impide el desarrollo ágil de nuevas iniciativas. El laberinto de Minos se vuelve metáfora de la fragmentación nacional, los excesivos trámites, las exigentes certificaciones, las normativas desconectadas de la realidad y una cultura del riesgo excesivamente cautelosa.

En contraste con la carrera acelerada entre Estados Unidos y China por liderar la computación cuántica o los modelos fundacionales de IA, Europa aparece en numerosos memes y comentarios satíricos como el continente que legisla la obligatoriedad de los incómodos tapones de botella inseparables para favorecer el reciclaje. Pináculo - dicen con sorna - de la innovación europea del siglo XXI. Esa imagen, aunque injusta en gran parte, refleja una percepción creciente: la de una potencia normativa encerrada en su propio laberinto que corre el riesgo de legislar sobre los detalles mientras el mundo redefine los fundamentos.

Sin embargo, no puede negarse que Europa se ha convertido en bastión de derechos humanos, el cuidado del medioambiente y el respeto a la diversidad. Ello la sigue manteniendo como un polo atractor de inmigración, que por otra parte le resulta especialmente necesario dado su envejecimiento. Eso tensiona sus relaciones internas y ha avivado los discursos xenófobos de los emergentes partidos de extrema derecha, recelosos de perder su identidad nacional con fuertes tintes étnicos. Pero Europa puede aprovechar esta oportunidad si armoniza su capacidad legislativa y proteccionista de los ciudadanos y consumidores con la integración cultural y es capaz de captar el talento cualificado de otras partes del mundo que ansían disfrutar del bienestar europeo.

El lema de la Revolución Francesa que prendió la carrera por la democratización en Europa, "Libertad, Igualdad, Fraternidad", se puede reeditar hoy en una nueva terna: la libertad ha sido el estandarte estadounidense por antonomasia, cuyo modelo ha estado basado en la expansión y la iniciativa individual; la igualdad ha sido la proclamación socialista promovida por China, como una armonía colectiva controlada de forma centralizada; Europa, por su parte, puede aspirar a una tercera vía con la divisa de la fraternidad, si hace - en palabras de Ortega - sugestivo su proyecto en común.

Esta apelación a la fraternidad no se trata de un eslogan vacío, sino de replicar el modelo que dio éxito a los propios EEUU, un modelo capaz de acoger la inmigración de forma justa, ordenada y enriquecedora, regulando sin excluir, integrando sin diluirse. Esa fraternidad no rehúye la norma, la emplea como puente entre identidades diversas. Es urgente que Europa conserve lo esencial de su identidad reguladora aunque solo sea para captar ese talento, pero también porque su apertura es un referente moral que un mundo capitaneado cada vez más por “hombres fuertes” necesita. Es preciso conservar la justicia de Minos, pero abrir las puertas del laberinto para competir y prosperar. La cuestión es si es factible coordinando el enjambre de tantos países soberanos.

Radamantis: Centralización y armonía colectiva

Radamantis, tras una disputa con sus hermanos, huyó de Creta y llegó a ser también un juez justo y recto, célebre por la integridad de sus decisiones y por la confianza que sus súbditos depositaban en él. Según Diodoro Sículo, a su jurisdicción todos sus habitantes se entregaban voluntariamente, debido a que conocían su fama de justicia, lo que sugiere que su poder se hallaba fuertemente legitimado por su eficacia. En vida fue un legislador ejemplar; en la muerte, otro de los jueces del inframundo.

En la Eneida, Virgilio añade otro matiz a su figura: "Indaga y castiga los fraudes y obliga a los hombres a confesar las culpas cometidas y que vanamente se complacían en guardar secretas". Era pues fiscal implacable del alma humana, que no se conforma con las apariencias ni con la ley visible, sino que se adentraba en la intimidad moral del individuo para ajustar cuentas. En él convivían la autoridad legítima y el control riguroso, la armonía social y el escrutinio profundo.

Es difícil que esta figura no resuene con el modelo civilizatorio de China, donde la justicia es concebida no tanto como libertad individual, sino como armonía colectiva sostenida por el mérito, la disciplina y la obediencia al orden establecido. China cuenta con una antiquísima tradición confuciana de respeto al saber y a la jerarquía, en la que el acceso a la administración —en el pasado, mediante arduas pruebas imperiales que hoy se perpetúan transformadas— era símbolo de excelencia moral y competencia intelectual. Esto nunca minó la capacidad china para la innovación práctica, habiendo sido el faro de la disrupción tecnológica durante siglos, hasta que renunció a ello.

Tras el llamado siglo de la humillación, China ha resurgido con fuerza, afianzando su lugar en el mundo mediante una combinación de orgullo cultural, memoria histórica y proyecto político. El socialismo tecnocrático con características chinas ejerce hoy un poder omnímodo sobre la sociedad china a cambio de seguridad, prosperidad y orden. La tecnología se ha convertido en instrumento de control y planificación. El sistema de crédito social o la extrema videovigilancia son sus estandartes. Además, lejos de ser ya solo la "fábrica del mundo", China avanza como potencia tecnológica, industrial y militar, compitiendo globalmente con un modelo que no busca mimetizar a Occidente, sino superarlo desde otra idea de justicia: eficaz, jerárquica y profundamente nacional. Como Radamantis, no pide permiso para juzgar, y su fuerza no reside en la seducción, sino en la convicción de estar restaurando el equilibrio perdido.

Paradójicamente, este centralismo fue una rémora en la historia. Perdió el tren de la revolución científica y tecnológica moderna probablemente porque su sistema político centralizado, aunque eficaz para sostener el orden, frenó la competencia interna y la circulación de ideas divergentes. Mientras tanto, en la Europa fragmentada, repleta de reinos rivales, se dio un equilibrio enriquecedor como bien ha explorado Joel Mokyr2: la "República de las Letras" con el latín como lengua franca permitió la difusión de ideas a través de esta red informal de intelectuales y que alimentaron el pensamiento científico moderno mediante competencia, debate y movilidad. Pero las fronteras fueron decisivas. La competencia entre naciones y la irrupción de la imprenta que daba cobijo a los disidentes al otro lado de cada frontera fueron determinantes para este crecimiento europeo.

De hecho, otras hipótesis históricas han profundizado en las causas que provocaron la llamada Gran divergencia que protagonizó Europa basadas en el individualismo más competitivo: El cultivo del arroz, según estudios recientes publicados en Nature, genera patrones culturales más colectivistas y conformistas, mientras que el trigo favorece una mayor autonomía individual3. A esta se suma la hipótesis de la tierra fracturada, que sugiere que las fronteras naturales de Europa (cordilleras, ríos, costas) impidieron una unificación política temprana, estimulando así la emulación entre estados y el desarrollo sostenido4. En contraste, la llanura china favoreció una rápida unificación bajo una autoridad central.

Otras hipótesis han puesto el foco en la particular dinamización de la acción individual. En otro momento regresaré sobre esta teoría, pero es obligatorio mencionar las investigaciones de Jonathan Schulz y Joseph Henrich5 que han identificado la consolidación de una mentalidad específica inoculada en las culturas WEIRD (western, educated, industrialized, rich and democratic): Esta obedecería a la antigua prohibición de la iglesia romana de emparentar con primos, rompiendo los tradicionales lazos de parentesco que han amordazado el crecimiento de otras regiones. Obligando a los individuos a salir de su núcleo familiar, las redes de nepotismo se habrían visto desplazadas por nuevas estructuras sociales más favorables a la cooperación económica y los sistemas de intercambio justo de ideas y razones en ciencia, tecnología y política.

Esto me conduce a la particular difusión de la imprenta a la que tanto estudio dediqué en mi libro. Aunque Max Weber y sus seguidores argumentaron que fue la ética protestante del trabajo la que consolidó esta mentalidad capitalista de esfuerzo e inversión que cimentaron la supremacía europea, diversas investigaciones como las de Becker y Woessmann6 han puesto el foco en que fue probablemente la alfabetización masiva - a la que invitaba la lectura directa de la Biblia por parte de Lutero - la que permitió predecir mejor el espectacular crecimiento europeo y la Gran divergencia que se produjo entre esta pequeña región euroasiática y el resto del mundo. Europa no puede desentenderse de la pérdida de competitividad en capital humano que está consintiendo a sus nuevas generaciones y a sus empresas. Es necesaria la eliminación de regulaciones que frenen la innovación, la inversión en educación, formación STEM y mayor movilidad laboral en la Unión.

Frente a estas fuerzas tectónicas de la historia que primaron la competencia y la diversidad que caracterizaron a Europa, ahora son otras las voces que reclaman una mayor integración política para poder competir con estructuras de la magnitud de China o EEUU. El desacreditado nacionalismo europeo sin embargo anda en horas bajas. No hay idioma común, y eso hace mucho. Y el que domina es precisamente el del miembro que renunció a la UE tras el Brexit. En buena medida, esta falta de atractivo se debe a diversos motivos: la UE ha sido el chivo expiatorio de las medidas más impopulares especialmente tras la Gran Recesión7; también por el carácter laberíntico de su legislación; asimismo por las disputas en términos de austeridad y desprecio norte-sur; y desde luego por la tensión migratoria que ha hecho reverdecer a los movimientos políticos más reaccionarios que apelan a un regreso a la identidad nacional de cada miembro. Todavía hay un “nos” que construir. Y ni Eurovisión ni los Erasmus bastan.

De hecho, algunos autores son mordaces con la aproximación unificadora que se ha realizado en torno a Bruselas, culpabilizándola precisamente de ese declive hacia la irrelevancia y describiendo la UE como una superestructura burocrática sin alma ni capacidad de innovación, comparándola desfavorablemente con la China imperial. La pérdida de dinamismo económico, cultural y moral resultan sonrojantes si se advierte que en 2008 la eurozona tenía el mismo PIB que EE.UU. y en 2023 apenas alcanza la mitad. Para muchos Bruselas es símbolo de decadencia: un centro de poder artificial, habitado por funcionarios arrogantes y grises que ejercen un poder inútil y dogmático. Burócratas entorpecedores.

Estas críticas comparan precisamente a Europa con la peor versión de la vieja China centralista, resaltando cómo su historia de avances tecnológicos floreció durante épocas de fragmentación política, mientras que los períodos de centralización imperial —como el del emperador Qianlong— llevaron a la censura, el estancamiento y el rechazo a la innovación. Y recuerdan que históricamente Europa superó a China precisamente gracias a su diversidad política y competencia entre estados. Ahora, sin embargo, al centralizarse en torno a Bruselas, se estarían replicando los errores de la China imperial: censura disfrazada de regulación, normativas absurdas, y ausencia de capacidad de respuesta o de poder real. Europa habría perdido el dinamismo que una vez la hizo innovadora, reducida a un espacio regulador desconectado de las urgencias y desafíos del mundo contemporáneo.

Sin embargo, la unión se encuentra muy lejos de ser efectiva, aunque la existente sea muy ineficiente e ineficaz. Es necesaria una mayor integración del mercado común de energía, industria y transporte. La ineficiencia a la hora de adquirir recursos de forma conjunta (i.e. energía), fluidificar la economía (i.e. normativas nacionales desarmonizadas), o incluso disponer de una política exterior y unas fuerzas armadas comunes son algunos de los retos que Europa no puede aplazar más si además quiere seguir subsistiendo eficazmente en este panorama geopolítico tan competitivo.

De hecho, Radamantis sólo logró su completo reconocimiento como legislador y juez hasta que no murió y alcanzó el reconocimiento verdadero de su jurisdicción en el inframundo. ¿Habrá de esperar Europa hasta entonces, cuando ya sea tarde, o convendría, sin embargo, encontrar las virtudes de una unificación política mayor que permita la competitividad interna y global al mismo tiempo que proteja e incentive el capital humano y las iniciativas económicas propias? ¿Y si, en ese sentido, es recomendable que se aproxime a las dinámicas del tercero de sus hijos, Sarpedón, aquel guerrero emigrante y competitivo?

Sarpedón: El héroe trágico y la pulsión libertaria

Sarpedón, tras el conflicto con sus hermanos, fue condenado al exilio. Lejos de su tierra natal, se convirtió en un rey extranjero y un guerrero valeroso, cuya vida alcanzó su cenit —y su ocaso— en la Guerra de Troya, donde luchó como aliado de los troyanos. Su muerte, narrada con emoción en la Ilíada, conmovió incluso a los dioses. Zeus, su padre, contempló con dolor su caída, pero no pudo intervenir: el destino estaba sellado. Sarpedón fue un hombre libre que asumió su destino hasta las últimas consecuencias, y que luchó en nombre de principios propios, incluso lejos de su hogar.

El personaje posee un fuerte carácter individualista, audaz y trágico, que lo distingue de sus hermanos. A diferencia del legislador o del juez, él no construye sistemas ni administra justicia, sino que se proyecta hacia fuera, hacia el combate, la aventura y la afirmación personal. Es la figura del héroe solitario, que no rinde cuentas más que a su conciencia, y que no teme pagar con su vida el precio de su intervención. Su existencia es breve pero intensa. Su nombre sobrevive más como leyenda que como institución. Su legado no es la estabilidad, sino la gesta.

Este arquetipo encuentra su correlato más claro en el modelo estadounidense, fundado sobre una idea de libertad individual, iniciativa personal y autoafirmación frente al poder. Estados Unidos ha construido su identidad en torno a ese ethos sarpedónico: el liberalismo político y económico, el rechazo a las imposiciones externas, y la glorificación del individuo capaz de abrirse camino por sí solo. Esa idea ha sido difundida globalmente a través de su cultura pop, con figuras como el vaquero del western, el superhéroe solitario, o el soldado que salva el mundo. La épica de Sarpedón revive en cada narrativa donde un solo hombre, o una nación, interviene para cambiar el curso de la historia.

Además, como Sarpedón, que fue un extranjero poderoso, Estados Unidos es una tierra de emigrantes. Desde el siglo XVIII, y especialmente en la región de Nueva Inglaterra entre otros focos, recibió oleadas de europeos que aportaron conocimientos, valores y energía para edificar una nueva civilización. Este capital humano europeo, traducido en universidades, industrias, laboratorios e innovación social, cimentó la potencia estadounidense.

Pero junto a su espíritu creador, Sarpedón también encarna la dimensión belicosa e intervencionista del modelo: EEUU ha sido protagonista de múltiples conflictos —Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Irak, Afganistán—, en los que ha actuado como paladín de la libertad, pero también como actor controvertido en escenarios ajenos. Como el guerrero troyano, su intervención ha sido decisiva, pero no siempre victoriosa ni exenta de consecuencias trágicas. Así, EEUU vive en tensión entre el ideal heroico y el precio de la hegemonía, entre la gloria y el desgaste, entre la libertad que proclama y el poder que ejerce.

Este ethos de Sarpedón, sin embargo, ofrece sus muestras de deterioro. Entre otros autores, Ray Dalio8 ha advertido que podríamos estar presenciando el inicio del ocaso del imperio estadounidense, un proceso marcado por deudas crecientes, polarización interna y pérdida de hegemonía internacional. Todo coherente con las diversas teorías sobre los ciclos del ascenso y declive de las civilizaciones:

Algunos analistas niegan este declive y sostienen que ciertas regiones de Estados Unidos siguen innovando y creciendo de forma apabullante frente al resto del planeta, lo que explica la apuesta de la Administración Trump por romper lazos que ya no les atan. Otras voces, sin embargo, subrayan los signos alarmantes de declive, con brechas sociales que se agrandan frente a Europa y otras regiones del mundo que, en términos relativos, están aumentando su esperanza de vida, cohesión y estabilidad. La desigualdad estructural, la falta de protección en salud, los índices de criminalidad, la polarización política, el deterioro de muchos entornos urbanos9, el desmantelamiento progresivo del llamado "sueño americano", el deterioro de su credibilidad internacional… todos siguen erosionando su legitimidad interna y su influencia externa. Aunque lejos andamos de que Estados Unidos llegue a sucumbir como Sarpedón en el campo de batalla, su pérdida de peso simbólico y real nos asoma a un mundo multipolar.

¿Debe Europa optar por un modelo que dé rienda suelta a la desbocada iniciativa privada retirando casi por completo la regulación y la protección social? ¿Es conveniente reducir la administración pública, baluarte del Estado social europeo, y favorecer los impulsos de minarquía que hoy parecen resonar en el continente americano, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego? Europa no puede ignorar la importancia estratégica de la inversión pública y de la acción colectiva en la innovación como plantea China. Muchas de las grandes innovaciones tecnológicas más recientes han florecido gracias a ella10. Pero quizá debe repensar los desequilibrios en la protección social, por ejemplo hacia las industrias obsoletas o la disparidad generacional. Y, efectivamente, asumir y coordinar más eficazmente sus esfuerzos para lograr su autonomía energética y su autodefensa.

No hay que perder de vista, finalmente, la simbología del propio toro. A pesar de que los argumentos principales aquí parecen buscar el rearme político, económico y militar, fue el toro - símbolo del poder económico - el que proyectó a Europa y la sacó de su rincón para dominar el mundo, y ello acabó llevándola al desastre tras una hegemonía imperialista y sangrienta por la competición. El toro es Zeus, caprichoso, que tan pronto otorga dádivas como las retira; el toro es el becerro de oro, aquel que los israelitas idolatraron; el toro luce como estatua y símbolo de poder y ambición junto a Wall Street. Quizá Europa, sin ingenuidades, debe adoptar la postura de aquella niña que erigieron frente a la estatua taurina. Desafiante, segura de sí misma, pero cargada de futuro.

Gracias por leerme.

Con todas las discusiones semánticas al respecto, según sensibilidades, tanto a nivel de la política nacional como de los distintos estados de la Unión. Todo muy europeo.

Joel, M. (2016). A culture of growth: The origins of the modern economy. Princeton University Press.

El estudio publicado en Nature Communications examinó cómo la asignación casi aleatoria de personas a la agricultura de arroz o trigo en dos granjas estatales de China influyó en su cultura. Los resultados indican que los agricultores de arroz mostraban menos individualismo, mayor lealtad hacia amigos y un estilo de pensamiento más relacional en comparación con los agricultores de trigo. Esto respalda la teoría de que el cultivo de arroz, debido a sus altas demandas laborales y necesidad de cooperación, fomenta culturas más colectivistas, sugiriendo que tales diferencias culturales pueden desarrollarse en una sola generación.

Esta es la tesis de David S. Landes, especialmente expuesta en su influyente libro La riqueza y la pobreza de las naciones (The Wealth and Poverty of Nations, 1998).

Schulz, J. F., Bahrami-Rad, D., Beauchamp, J. P., & Henrich, J. (2019). The Church, intensive kinship, and global psychological variation. Science, 366(6466), eaau5141.

Becker, S. O., & Woessmann, L. (2009). Was Weber wrong? A human capital theory of Protestant economic history. The quarterly journal of economics, 124(2), 531-596.

En mi opinión, buena parte de la crisis de identidad de la UE se debe a que todavía no existe un consenso sobre las causas de la crisis de 2008 y de cuáles eran las políticas más adecuadas que debieron seguirla por parte de la Unión. Pero eso es una cuestión muy extensa que otro día dará para un artículo.

Dalio, R. (2021). Principles for dealing with the changing world order: Why nations succeed or fail. Simon and Schuster.

A pesar de los buenos datos económicos, la percepción pública del ambiente de las grandes ciudades americanas, con crisis como la del fentanilo, ha sido explotada en el discurso de la administración Trump, que asocia ese declive a la dejadez demócrata, la ideología woke, la agenda 2030 y tantos otros enemigos políticos, prometiendo frente a ellos el retorno a tiempos mejores.

Indudablemente, la iniciativa privada incentiva la innovación. Pero algunas no habrían sido alcanzables sin la activación de la agenda y los recursos públicos. Cabe preguntar si existiría Internet si la inversión de Arpanet, o si las vacunas ARN mensajero que nos salvaron del COVID se habrían podido desarrollar tan velozmente de no haber contado con inversiones públicas a fondo perdido en este tipo de investigaciones que no daban retorno.