El enjambre aplaude

Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias

Ha recibido un premio Princesa de Asturias. Pero no sin polémica.

Byung-Chul Han, filósofo surcoreano afincado en Alemania desde hace décadas, acaba de ser distinguido con uno de los galardones más prestigiosos del ámbito cultural. Filosofía, tecnología y sociedad se hallan en el epicentro de su reflexión. Es imposible no aludir a él en esta newsletter.

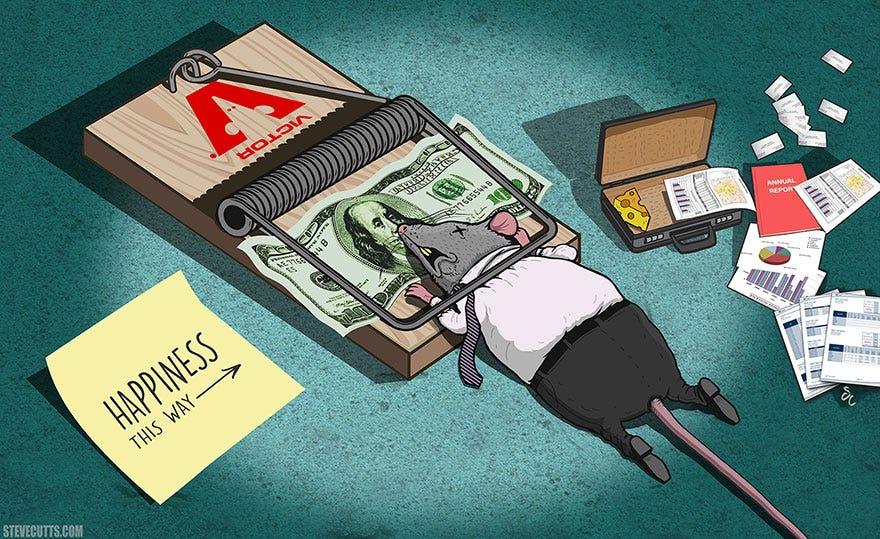

Y, sin embargo, es irónico que el profeta de la fatiga contemporánea, enemigo declarado del neoliberalismo digital, sin excesivas originalidades más allá de la curaduría conceptual y aforística, sea ahora celebrado en buena medida por el mismo sistema que lleva años denunciando, después de haberse convertido en un bestseller de libros filosóficos de bolsillo.

Han ha sabido sin duda seducir con un diagnóstico contundente a millones de lectores que se han visto atrapados por sus frases breves, aforísticas, casi litúrgicas. Dicen que es el filósofo más leído en el siglo XXI. Como un predicador reaccionario, Han ha popularizado cierta reflexión filosófica en torno a realidades de nuestro tiempo como la transparencia digital y la hipercomunicación que actúan como nuevas formas de control: ya no obedecemos al poder, lo interiorizamos hasta autoexplotarnos; ya no nos vigilan, nos exhibimos hasta la obscenidad transparente. Pero mientras su fama ha crecido, también lo ha hecho el ruido de las sospechas: demasiados libros breves, demasiadas frases redondas, demasiado pesimismo rentable.

¿Es Han un pensador de fondo o un estilista del malestar? Sus críticos lo acusan de simplificar y repetirse sin reconocer padrinazgos, de elevar intuiciones ingeniosas al rango de sistema. Otros lo defienden como un espejo necesario, alguien capaz de poner palabras asequibles y diseccionar la ansiedad disfrazada de libertad, el ruido que se pretende comunicación. Todo transido en un relato que tiene musicalidad. Tal vez el premio, más que consagrarlo, subraya la ironía que él mismo anticipó: el sistema celebra a quien lo diagnostica amargamente, para enriquecer su oferta con una alternativa discursiva bastante inefectiva en la práctica, dentro del ruido de este enjambre digital.

En sus obras, las circunvalaciones conceptuales de tipo fractal se repiten sin un patrón evidente en torno a la sociedad digital. Es un pensamiento en espiral, arborescente, dentro de un constante tono distópico y crítico. Deudor en gran medida de múltiples autores a los que no suele dar suficiente crédito, sus análisis advierten con acierto sobre prácticas deshumanizadoras cada vez más sutiles, disfrazadas de libertad y conexión. Pero arremete con simplezas contra el orden neoliberal sin más propuesta que cierto eremitismo ludita. Y, sin embargo, su propio discurso incurre en la paradoja que señala: un tono apocalíptico que, convertido en mercancía editorial, se alimenta del mismo sistema que fustiga y al que no plantea reforma posible. Cinco ideas-fuerza, como centros de gravedad, vertebran su pensamiento y permiten entrever no sólo el peso de su acierto sino, al mismo tiempo, sus deudas conceptuales, así como sus costuras y carencias.

La sociedad del rendimiento y la psicopolítica

Han sostiene que el poder ha mutado en silencio, desplazando sus mecanismos desde la coerción visible hacia una dinámica de autogobierno interior. Ya no reprime, motiva; ya no castiga, estimula. En la sociedad del rendimiento, el sujeto cree ser libre mientras se somete a la obligación de producirse a sí mismo, de ser productivo incluso en sus tiempos de ocio. “Tú puedes” es el nuevo “Tú debes”, lema que condensa la transición de la obediencia al entusiasmo gestionado. Este giro da lugar a lo que Han denomina psicopolítica: un régimen de control emocional que se ejerce desde dentro, no mediante la imposición, sino por la interiorización de la mirada ajena y la necesidad constante de reconocimiento. En este marco, el individuo se concibe como un proyecto interminable de optimización que explota sus propios recursos afectivos, cognitivos y temporales bajo la ilusión de autodeterminación. Convertido en empresario de sí mismo, su libertad se vuelve función de productividad, y el fracaso, signo moral. En esa paradoja, el sujeto contemporáneo actúa simultáneamente como agente y como objeto del poder: productor y producto, verdugo y víctima.

Sin embargo, en realidad, la genealogía de este diagnóstico arranca mucho antes. Por ejemplo, Foucault ya trazó la transición del poder soberano al poder disciplinario, y más tarde al biopoder, es decir, al control de la vida mediante la normalización. Su noción de “tecnologías del yo” anticipa el núcleo de la psicopolítica haniana: la internalización del mando. También Deleuze desarrolló la idea de las sociedades de control, donde los individuos ya no están encerrados en instituciones sino modulados por flujos continuos, precursores directos del rendimiento perpetuo. Y, evidentemente, la crítica al trabajo como forma de alienación procede de Marx, que muchos otros autores antes que Han ya la habían observado desde su dimensión psicológica1. Han hereda ese linaje, pero lo simplifica, desplazando el conflicto entre estructura y deseo hacia un malestar anímico sin mediaciones materiales. Han explota, paradójicamente, la idea de la autoexplotación emocional y en el fondo late Nietzsche, y su inversión valorativa que transforma la fuerza en culpa y el poder en servidumbre voluntaria.

La lectura que hace Han de la autoexplotación contemporánea es brillante en su intuición, y conecta con el chirriante discurso del emprendimiento ultraproductivo, de las startups imposibles (muchas veces subsidiadas), de los emprendedores pauperizados y los criptobros obsesionados con madrugar y con los burpees. También conecta con esa sociedad exhausta que no es capaz de desconectar digitalmente de sus trabajos, y que implora por que lleguen los fines de semana tanto como acaba derrumbada tras un ritmo de ocio agotador. Pero la enmienda a la totalidad es muy plana en su estructura. Reduce el fenómeno del trabajo y del poder a una categoría psicológica, obviando su dimensión económica, política y tecnológica. El capitalismo no sobrevive porque nos convence emocionalmente, sino porque está inscrito en instituciones, mercados y arquitecturas materiales que Han apenas menciona. Y porque ha resultado ser, de facto, la forma menos imperfecta de sacarnos de la trampa maltusiana de la pobreza crónica de nuestra historia. La autonomía del individuo como proyecto tiene ingentes bondades en la dilatada tradición filosófica2 que Han parece despreciar. Frente a los matices y el rigor conceptual, plantea un discurso cargado de metáforas estéticas para aprovechar lo que él mismo sabe que el sistema cultiva en extremo: el emotivismo. Y como lo que hallamos inmediatamente son nuestros estados de ánimo, sin mirar más allá, Han deslumbra a millares, con un relato en el que el malestar aparece descontextualizado, flotando en un vacío ético donde el sujeto es víctima, pero nunca agente.

La transparencia y la no-coincidencia del yo

La hipercomunicación digital y la sobreexposición en redes sociales que vulnera el espacio sagrado de la intimidad, para Han, han vaciado al sujeto de interioridad y la han sustituido por una vigilancia consentida. El yo se disuelve en sus propios reflejos digitales: perfiles, métricas, apariencias. En esta lógica, Han reformula una versión digital del panóptico de Bentham3, donde la vigilancia constante, incluso sin un vigilante presente, basta para moldear la conducta. En la sociedad de la transparencia, esa mirada se interioriza: ya no hay torre central, sino millones de sujetos que se observan y comparan a sí mismos en un régimen de visibilidad mutua. La autenticidad se sustituye por exposición, y el sujeto se vuelve lo que aparenta ser. Han habla aquí de la no-coincidencia del yo, una existencia que ya no se reconoce en sí misma, sino en su representación. Cuanto más nos mostramos, menos nos habitamos.

Pero la reflexión por la visibilidad obsesiva de la modernidad tiene raíces muy profundas. Lacan ya había visto en el espejo la escena fundacional del yo alienado, siempre dependiente de una imagen que no coincide con el sujeto. Heidegger ya había advertido que el mundo moderno convierte todo en recurso disponible, y si hemos convertido la mera presencia de la naturaleza en un elemento explotable, lo mismo hemos hecho con nuestra propia presencia, con nuestra imagen, olvidándonos del auténtico ser. Por no hablar de los mecanismos de control sobre los que tanto reflexionó Foucault, incluido el panóptico, que identificaba estructuras de vigilancia y coerción análogas en la escuela, la fábrica, el hospital y la misma cárcel. Y esa explotación del yo que nos fragmenta en roles e identidades diversas formó también parte de la reflexión de Simmel. Es imposible que no resuene Baudrillard con sus simulacros que crean la hiperrealidad, habida cuenta de que esa transparencia es ficticia, proyectada e impostada. Como en las publicaciones en redes en las que todo el mundo parece feliz, pleno, lleno de actividades y amistades, generando ansiedad en quienes no llegan sumándose al circo de las apariencias. Un circo contra el que ya había arremetido Kierkegaard, consciente de la imposibilidad de coincidir auténticamente con uno mismo, con el fundamento del ser propio, en una época dominada por la multitud y la mirada ajena - ya hace casi dos siglos - que conduce a la desesperación, pérdida de autenticidad en Sartre y de nuevo en Heidegger.

Han hereda estas tesis, pero sin su ironía más corrosiva y confunde la crítica ontológica con la nostalgia. En su denuncia de la transparencia, presupone un pasado en que el sujeto habría gozado de una interioridad intacta, un espacio de autenticidad no mediado, idealizando formas predigitales de mediación4. Esta nostalgia no dejaría de ser algo anecdótico, si no tuviera importantes consecuencias, pues el peligro del soliloquio que deviene normativo es bien conocido: los abanderados de lo auténtico (del destino, del sentido, de lo verdadero, de lo sublime…) suelen traer propuestas iluminadas que rechazan la discrepancia. Que se repliegan en el romanticismo irracional que engendra monstruos. Lo cierto, es que esa interioridad pura nunca existió: como recordaría Derrida, el yo siempre ha sido relacional, textual, atravesado por la mirada del otro. Al absolutizar la pérdida, Han cae en un romanticismo antimoderno que idealiza el secreto y el silencio como si fuesen virtudes morales. Su crítica al yo transparente es potente como advertencia, pero pobre como análisis: no distingue entre visibilidad impuesta, visibilidad elegida o visibilidad emancipadora. Además, como en el caso anterior, resulta algo irónica esta crítica cuando, en todo su apoyo, Han echa principalmente mano de quienes han contribuido a la disolución y crítica del sujeto moderno, como sucede con Heidegger o Foucault, dando por inertes todas las versiones del proyecto ilustrado por su emancipación. La transparencia, para él, es siempre amenaza; nunca posibilidad. Y los medios tecnológicos - aunque nunca neutrales - no sirven sólo al propósito destructivo al que apunta.

La positividad y la expulsión de lo distinto

La sociedad digital anclada en el emotivismo edulcorado se manifiesta para Han en la positividad, con la que el individuo se rinde pleitesía, interpretando constantemente la realidad de forma aditiva y narcisista. El medio digital borra toda forma de negatividad, afirmando constantemente posibilidades nuevas sin negar alternativas. Así, Han se hace eco del me gusta - like - típico de tantas redes sociales para mostrar cómo el exceso de positividad —la obligación de ser feliz, productivo y entusiasta— elimina el conflicto y la negatividad, condiciones necesarias del pensamiento y la alteridad. Más allá de la inyección de dopamina que la gratificación social genera en nosotros hasta volverse adictiva, Han ve en este clima un mecanismo de exclusión más eficaz que la represión: la expulsión de lo distinto. Todo lo que desafía la armonía del sistema se margina bajo la apariencia de tolerancia. La apariencia de pura positividad niega la negatividad, hace de la enfermedad y la muerte un tabú, de la incomodidad, la incoherencia, lo errático, lo feo, lo deforme y lo que no es normativo, un espacio inhabitable. El mundo se vuelve plano, sin resistencia, anestesiado por un optimismo obligatorio.

De nuevo, Han no es especialmente original en estas ideas. Su crítica es tremendamente deudora, entre muchos otros, de la Escuela de Frankfurt, donde Adorno y Horkheimer ya denunciaron cómo la razón instrumental genera una cultura homogénea que asfixia la diferencia, normalizando e industrializando por ejemplo la expresión artística. En esa línea Marcuse subrayó la unidimensionalidad del hombre, forzada a su juicio por el capitalismo avanzado que neutraliza toda alternativa. Su crítica bebe asimismo de las fuentes metafísicas de filósofos como Heidegger o Sartre que dedicaron a la nada muchas de sus reflexiones más densas, especialmente con esa capacidad humana para introducir la nada en el ser y ejercer su libertad en la construcción de alternativas.

Sin embargo, aunque aceche al triunfalismo de la psicología positiva, estilo Mr. Wonderful, Han se convierte en Mr. Sorrowful o Mr. Awful, adoptando un tono de predicador moral lastimero que se alimenta de su propia queja. Hereda la sospecha conspiranoica de sus predecesores y la reviste de lenguaje psicológico. Identifica en el optimismo contemporáneo una violencia sistémica —y no le falta algo de razón—, pero su análisis se detiene justo antes de ofrecer una salida. La negatividad se convierte en fetiche: todo lo luminoso sería sospechoso, todo lo afirmativo, trivial. Sin dialéctica, su pensamiento cae en lo que Adorno habría llamado una “negatividad vacía”: un gesto de oposición perpetua que ya no transforma, sólo lamenta. Además, su idea de “lo distinto” es abstracta, sin carne ni rostro; carece de la densidad ética que sí alcanza, por ejemplo, Levinas. Al expulsar la positividad de su sistema, Han reproduce el mismo dualismo que denuncia. Y que además resulta incompleto, romo, porque las experiencias negativas siguen llamando a nuestra puerta y las TIC nos hacen especialmente conscientes de ellas, por ejemplo al recordarnos de forma mucho más documentada la fragilidad de la vida humana en cualquier rincón del planeta, y la caducidad de nuestra propia vida, retratada con el paso inexorable del tiempo en el registro digital. Y ¿qué hay de los matices que reconocen el poder de la tecnología para, sin ingenuidad, visibilizar y denunciar situaciones de dolor y de pobreza ocultas, que abren una ventana para la organización de los sin voz, de quienes viven al margen de los discursos oficiales, de quienes intentan organizar la disidencia ante situaciones de sufrimiento? ¿Y qué hay, por otro lado, de la negatividad que los algoritmos cultivan y aceleran? ¿qué hay del enconamiento negativo y de la discordia que, lejos de la positividad, alimentan ensordecedoramente el ruido que erosiona la confianza?

El enjambre digital y la infocracia

El sujeto contemporáneo ya no forma parte de una comunidad, sino de un enjambre digital: millones de individuos conectados, como una bandada desorganizada, que generan un ruido caótico, reactivo y fugaz. Un zumbido que desdibuja hasta nivelar todos los discursos, disipando las fuerzas de una racionalidad crítica con las estructuras de poder y de dominio. Así caracteriza Han a la sociedad digital, tejida por redes que no construyen deliberación, sino sincronía emocional. El zumbido de la multitud en la arena digital es capaz así de asimilar como entropía absorbente toda disidencia. En ese ecosistema, el poder entonces adopta la forma de infocracia: el dominio a través del flujo de datos, de la atención y del algoritmo. No hay censura, sino sobreinformación. Este enjambre viene provocado por la revolución digital que ha dinamitado la clásica comunicación vertical propia de las jerarquías modernas por una horizontalidad postmoderna en la que Han considera que se ha producido una desmediatización, una entrega transparente de nuestras intimidades, todos con todos. Esto ha acelerado el individualismo creciente afín al consumo que incentiva el capitalismo y que nos atomiza socialmente. Han lleva años diagnosticando los efectos del medio digital que nos aleja cada vez más del otro, señalando la primacía de la soledad en el ambiente hiperconectado de nuestro tiempo, subyacente a las numerosísimas interconexiones meramente superficiales con las que apenas nos rozamos.

De nuevo, el análisis del enjambre digital —esa multitud dispersa que sustituye la acción común por la reacción instantánea— tiene raíces más hondas que las metáforas de Han. La disolución del individuo autónomo típicamente kantiano fue moneda común en aquella época de masas de los totalitarismos que Ortega predijera. Aunque Han cita levemente a Gustave Le Bon y su psicología de las masas, parece ignorar pronto las sutilezas y las densidades conceptuales volcadas sobre aquella rebelión de las masas frente a la que Sartre se rebelaría con su denuncia de la mala fe que se entrega a la heteronomía. Arendt escarbó también en aquellas profundidades de la sociedad de masas que destruye el espacio público, el lugar donde los hombres aparecen ante los otros para deliberar y actuar. Y sin apenas darles crédito, Han se va volviendo deudor de ideas ajenas que resuenan constantemente entre sus alambicados conceptos. Ideas mucho más fundamentadas y al mismo tiempo discutidas como las del politeísmo moral de Weber, la condición postmoderna de Lyotard5, la modernidad líquida de Bauman, el pensamiento débil de Vattimo, la sociedad del espectáculo de Debord, la sociedad de la información de Castells, etc.

El diagnóstico del enjambre es una de las metáforas más potentes de Han… y una de las más frágiles. Su visión de las redes como masas atomizadas omite la complejidad de las dinámicas digitales reales: la emergencia de comunidades deliberativas, de resistencias, de solidaridades inéditas. Han orilla sin matiz ni reflexión ulterior las consecuencias positivas de la orfandad de los grandes metarrelatos que movilizaron al hombre-masa irreflexivo, de este ocaso bienvenido de ideologías monolíticas que a tantos millones masacraron. Del relativismo liberal que ampara nuestra libertad de expresión. Y por supuesto, elude el contrapunto normativo que Habermas ofreció con su acción comunicativa y la posibilidad de una esfera pública racional, dándola por perdida. Además Han coquetea con ignorar que esa desmediatización digital que ciertamente ha revolucionado ciertas actividades6 no evita que nuevas formas de intermediación emerjan, como por ejemplo y precisamente a través de plataformas digitales y sus algoritmos. Al reducir lo digital a ruido, sustituye el análisis empírico por una alegoría moral. Y su concepto de infocracia carece del rigor político y la profundidad analítica que tuvieron sus predecesores como Arendt, Castells o Habermas: no examina la infraestructura del poder informacional, ni sus contradicciones, ni su enorme potencial en positivo para la emergencia de nuevas formas de legitimación, de mayor participación democrática, de obtención de nuevo conocimiento. Falta en Han un reconocimiento más equilibrado de las lecciones de otros episodios históricos revolucionarios como el de la imprenta y sus efectos en el medio y largo plazo. Su descripción del enjambre es tan totalizadora que resulta ciega a la pluralidad, al conflicto y a la creatividad. Además, aunque las TIC bajo un uso compulsivo amenacen con desplazar la comunicación natural más directa y nos aísle, ¿cómo ignorar las enormes ventajas que han generado al aumentar radicalmente nuestro radio comunicativo de forma antes inimaginable? ¿cómo eludir su capacidad para dinamizar economías en países en desarrollo, para facilitar el acceso al conocimiento y habilitar estrategias de leapfrogging, para hacer que fluya el intercambio cultural y comercial que es fortalecedor de la paz y el crecimiento? La red se convierte en un infierno sin matices, donde toda comunicación es alienación y toda visibilidad, pérdida. Han desprecia que por ellas también fluye la indignación racional, la búsqueda de espacios para el intercambio intersubjetivo de perspectivas y argumentaciones, la organización de fuerzas sociales emergentes que luchan por solidificarse. El símil que apela al zumbido y a la entropía simbólica que genera el medio digital desliza sin advertirlo que, bajo la apariencia caótica y el ruido de este movimiento de las abejas, también puede existir un conjunto organizado, jerárquico y emergente, que puede edificar un orden en busca de una nueva colmena. El propio discurso de Han no deja de ser un nuevo relato, pero que desinfla las expectativas y obvia la heterogeneidad de este enjambre. Su diagnóstico es contundente, pero escaso en matices. Negar la esperanza es ponerse ya del lado que se critica. Aunque también quepa matizar cualquier optimismo ingenuo, el pesimismo de Han parece no dejar apenas espacio más que para la resignación.

La desaparición del eros y el aroma del tiempo

Finalmente, en la aceleración constante de nuestro tiempo digital se extinguen para Han el deseo y la espera. Han lo llama la agonía del eros: la incapacidad de mirar al otro sin consumirlo. Sin pausa, no hay profundidad; sin demora, no hay vínculo. Si el consumo acelerado nos permite saltar a golpe de un clic entre pantallas, series o productos en un e-commerce, así sucede con nuestras relaciones de amistad y de amor, que apenas resisten un asalto y se diluyen en la superficie. Es preciso el renacimiento de la experiencia erótica como fundamento de toda ética y comunidad posible. Recuperar el Eros implica recuperar la capacidad de admirar, escuchar y cuidar. Y así Han lamenta en paralelo que hayamos perdido el ritmo interior que daba sentido a la existencia. Vivimos fragmentados, sin continuidad, corriendo sin dirección. Recuperar ese aroma del tiempo —olerlo, demorarse en él— es, para Han, el gesto más radical frente a la máquina del presente. Y para eso apela al retorno del ritual, de la actividad manual, del sosiego y el silencio.

No parece andar Han desalineado con el lamento por la pérdida de la pausa en un mundo cada vez más volátil, incierto y acelerado. Pero la pérdida del eros y del tiempo vivido es una queja antigua que se remonta más allá de Benjamin, que ya lamentaba la desaparición de la experiencia narrativa que suplanta las historias por estímulos. Cabe reconocer que nuestra propia percepción del tiempo sigue viéndose alterada por la tecnología. Pero es ineludible en esa reflexión citar a autores como Bergson y su durée como tiempo vivido, denso y cualitativo que no admite métrica; o sin lugar a dudas a Fromm que, distinguiendo entre ser tener y ser, entre el amor y el consumo, profundiza en el arte de amar mucho más que Han para nombrar el agotamiento de la capacidad de cuidar, esperar y entregarse. Ciertamente Han reconoce en Badiou su idea del amor como experiencia de la diferencia: amar es aceptar la otredad, nacer en el mundo desde el punto de vista del otro. Pero el amor es mucho más que una resistencia frente a la homogeneización neoliberal, y su fundamento se halla incluso más allá del eros, pues en el agapé también se abre la posibilidad generosa de una entrega como práctica de libertad interior.

El tono aquí de Han alcanza más el lirismo que la filosofía, en un tono casi pastoral y místico que apela al silencio, la lentitud y la contemplación. Pero su crítica del tiempo acelerado y del eros consumido incurre en un esencialismo que bordea el misticismo. Habla del aroma del tiempo como si el ritmo pausado fuera una virtud en sí misma, olvidando que la aceleración también ha sido fuente de emancipación y descubrimiento. Su defensa del eros remite más a una estética de la nostalgia de algo que nunca fue que a una teoría del deseo: no distingue entre el amor como vínculo ético, al que apuntara más Fromm, y el amor como experiencia existencial, propio por ejemplo de Bataille. De forma que Han sustituye la reflexión filosófica por un tono elegíaco. Y ahí radica su paradoja: cuanto más invoca la lentitud, más rápidamente se consume su pensamiento en la economía editorial del instante.

En suma, Han nos sirve menos como oráculo que como síntoma: señala con precisión quirúrgica los vértigos del presente —el enjambre, la transparencia, la positividad, el tiempo que se deshila—, pero su bisturí detiene el corte antes de la cirugía. Ahí está su utilidad y su límite. Conviene leerlo en claroscuro: agradecer la alarma que enciende y, a la vez, desconfiar del magnetismo de su pesimismo rentable; asumir que hay panópticos en red, sí, pero también fisuras, rituales que vuelven, comunidades que se inventan y eros que aprenden otras gramáticas. Si algo nos deja su premio es una tarea sobria: separar señal de ruido, devolver espesor a las palabras “libertad”, “tiempo” y “comunidad” sin nostalgia ni triunfalismo, y exigir a la crítica que no se agote en el diagnóstico sino que arriesgue diseño institucional, imaginación técnica y práctica cívica. Lo contrario sería quedarnos a vivir en el zumbido coleccionando bestsellers filosóficos en la estantería del salón.

Gracias por leerme.

Lacan ya había reinterpretado la noción de alienación en clave psicoanalítica, como escisión del sujeto en el lenguaje y subordinación al deseo del Otro. O Herbert Marcuse, desde la teoría crítica, había explorado la dimensión libidinal del trabajo y del consumo en Eros y civilización, anticipando la idea de una represión interiorizada. Incluso Erich Fromm dio un paso semejante al analizar la enajenación afectiva y la “personalidad mercantil”.

Remontándonos, la vida como quehacer que diría Ortega; la condena del ser-para-sí se Sartre a ser libre y a dotarse de una esencia de la que carece de partida; el cuidado de sí (Selbst) de Nietzsche, incluso; la naturaleza humana por edificar, ya en Pico de la Mirandola…

El panóptico de Bentham es una estructura carcelaria ideada para el control de presos con un mínimo de vigilantes.

Han sí acude, por ejemplo, a Barthes, para apelar al privilegio de la fotografía analógica como directa emanación del referente. Pero, ¿es que acaso alguna vez hubo tal representación directa? ¿no sigue eligiendo el fotógrafo un encuadre, una luz, un momento, un filtro… casi como lo hace el pintor del hiperrealismo pictórico? ¿no estaba ya superado, al menos desde el giro copernicano de Kant, que debemos asumir que nos hallamos en un intercambio intersubjetivo de representaciones compartidas que son sólo un reflejo de la realidad? Apelar a una supuesta primacía de la fotografía clásica en este efecto sólo contribuye a acrecentar el mito sobre la bondad y autenticidad de lo predigital, como parece hacer Han, en una postura que roza el ludismo.

Han hereda la idea postmoderna, ya desde Lyotard, de que el encadenamiento de discursos, que las propias TIC posibilitan, es indefinido y de que más allá de que existan mecanismos de censura encubiertos (algorítmicos, por ejemplo), ha hecho del ruido una constante que subsume toda expresión crítica amenazante en el zumbido permanente del enjambre. La información útil que nos hizo humanos se neutraliza a sí misma cuando se desborda ahogada en la infobasura.

Más allá de la uberización de muchas actividades económicas (consumo, viajes, alquileres, bienes de segunda mano, economías colaborativas…) también ha impactado en la forma en que consumimos la información periodística, en que nos relacionamos socialmente, nos emparejamos, etc.

Gracias. ¿Un filosofo tiene la obligación de proponer soluciones a las distorsiones que presenta? No estoy segura. Las que presenta Han son bastante escuetas como la "vita contemplativa" en "The Burnout Society."

De acuerdo con mucho de lo que escribiste, aun que hay filósofos que citas que no conozco (es que soy de otra generación...).

Agregaría que también se ha inspirado de autores como Sayyed Hussein Nasr y Philip Sherrard, entre otros, al hablar de la contemplación, del tiempo natural, de la tradición entre otros conceptos, al describir esta "vita contemplativa" vs la "vita activa" (hiperactivismo, etc.)

Gracias de nuevo. Leerte es un deleite.

Kenza.

En “El espíritu de la esperanza” parecía que intentaba salir del bucle negatividad-apocalipsis e ir más allá, incluso de la salida individual contemplativa. Y estaba ilustrado por Ansem Kiefer. Pero igual es que no vendió tanto como con los anteriores y regresa a terreno conocido con el último. Sin leerlo, lo de apuntarse a la ola revival de Simone Weil me da un poco de miedito…