El pensamiento apocalíptico

Entre Casandras y Pedros

La maldición de Casandra

Hace milenios contaba Homero la historia de Casandra, aquella sacerdotisa de Apolo que se entregó al deseo del dios a cambio de hacerse con el don de la profecía. Pero una vez accedió al arcano de la adivinación, repudió el amor de Apolo que, desairado, la maldijo escupiéndole en la boca: aunque mantendría su don, nadie creería jamás en sus pronósticos. Sus advertencias serían por siempre viento perdido, eco sin oyentes. Ni siquiera en su propia ciudad: Troya.

Griegos y troyanos se habían enfrentado durante años, y la ciudad había resistido todo embate, cercada por sus poderosas murallas. Sorpresivamente, una noche, los griegos dejaron a sus puertas el famoso caballo de madera que los troyanos interpretaron como un regalo para rehacer los lazos y las paces. La guerra por fin parecía llegar a su término. La alegría no podía contrariarse. Sin embargo, Casandra vio lo que otros no querían ver. Mientras Troya celebraba, corrió por las calles, advirtió a sus hermanos, gritó en los templos. Nadie la escuchó. Su voz se ahogó entre risas y brindis. "El caballo es una trampa", repetía, con el rostro desencajado. Pero los troyanos, cegados por la falsa victoria, la llamaron loca y la ignoraron. La gente sólo vio en su augurio delirio y locura, como cantaba Ismael Serrano.

Cuando el sol apenas despuntaba en la madrugada, un contingente de soldados griegos emergieron silenciosos del vientre de madera y abrieron las puertas de la ciudad. En pocas horas, sus edificios ardían, y su gente caía bajo la espada. Casandra, que lo vio todo antes que nadie, sólo pudo llorar sobre las ruinas de su hogar. Hoy en día, los troyanos dan nombre a poderosos y efectivos anzuelos informáticos que, revestidos de bondad como piel de cordero, guardan en su interior el furibundo ataque de un lobo. Pero aún no es tiempo de lobos.

A pesar de todas las advertencias que en su día lanzaron las Casandras de la historia, son múltiples las civilizaciones que han acabado sucumbiendo al ignorar sus advertencias de colapso. Jared Diamond lo contó magistralmente: Los vikingos en Groenlandia agotaron sus recursos sin adaptarse al entorno, la civilización maya enfrentó crisis ecológicas sin respuesta efectiva y los habitantes de la Isla de Pascua destruyeron su propio ecosistema. La paradigmática caída del imperio romano ha recibido hasta cien causas de su derrumbe. Cada una de estas sociedades tuvo probablemente sus Casandras, pero no las escucharon, al menos no como para evitar la caída.

La inercia social del statu quo se ve empujada por el sesgo de inducción: el genial Bertrand Russell nos advirtió de la frecuencia con la que incurrimos en esa falacia inductiva que cree que todo seguirá igual, que la experiencia de casos particulares nos permite alcanzar leyes universales verdaderas. Que las rentabilidades pasadas garantizan las futuras. Pero Russell la desmintió con su genialidad habitual acudiendo al símil del pavo que, alimentado diariamente, cree que su vida es segura, hasta que llega el Día de Acción de Gracias. El cisne negro de Taleb. Puede que los humanos seamos singularmente capaces de adaptarnos a los eventos singulares, más que la IA que aprende inductivamente de datos de entrenamiento, pero sucumbimos con facilidad a la complacencia y al exceso de confianza en nosotros mismos.

Por eso, conviene escudriñar con espíritu crítico los discursos más ingenuamente optimistas. Puede que nos estemos adentrando en una nueva revolución tecnoeconómica, pero es pertinente advertir las desviaciones que pueden poner en peligro nuestro progreso, que lo deshumanizan y nos aíslan, que lo pueden hacer insostenible. Críticos con los discursos envalentonados que sobreexcitan falsamente nuestras expectativas prometiendo la inminente llegada de la esperada Inteligencia Artificial General, esa que por fin nos libre de la escasez y nos haga eternos. Es conveniente criticar el relato ideológico del tecnooptimismo más triunfalista. La complacencia frente a amenazas como el cambio climático o el agotamiento de recursos puede ser fatal. Pero no es el único discurso criticable.

El pastor que acabó llamándose Pedro

En el siglo VI a. C., narraba Esopo la historia de un joven pastorcillo que pasaba los días cuidando a su rebaño en la ladera de una colina, aburrido de su rutinaria tarea. Para entretenerse, un día gritó "¡Lobo, lobo!" con todas sus fuerzas. Alarmados, los campesinos del pueblo corrieron con palos y herramientas para ayudarlo, solo para encontrarlo riendo sin control. El engaño se repitió varias veces, y cada vez los aldeanos regresaban más molestos.

Un día, el lobo llegó de verdad. El pastor, aterrorizado, gritó con desesperación, pero nadie le creyó. La bestia destrozó su rebaño mientras el joven lloraba impotente. La lección quedó grabada en la historia: la mentira repetida erosiona la credibilidad, y cuando la verdad es necesaria, ya nadie escucha. El cuento atravesó los siglos aleccionando a niños y mayores. Y a mediados de los años 30 del siglo XX un musical soviético llamado “Pedro y el lobo” acabó dando nombre popular en el mundo hispanohablante a aquella fábula, aunque su argumento en realidad nada tenía que ver con ella. Como las Casandras de la historia, ha habido un sinfín de Pedros que alertaron torticeramente por burla, interés o ignorancia con mentiras. Casi siempre sin rendir cuentas. Y nunca sin consecuencias.

En la sociedad moderna, el alarmismo se convierte en una estrategia efectiva para captar atención y recursos. El discurso apocalíptico vende: atrae financiación, espacio mediático y moviliza audiencias. Desde las profecías de la amenazante "singularidad tecnológica" hasta los relatos sobre el "colapso inminente del capitalismo", muchas predicciones fallidas han generado pánico sin consecuencias para sus promotores. Estos miedos afloran particularmente cuando surgen novedades tecnológicas, como ante estas joyas de la vieja tecnofobia. Más allá de la aniquilación, nos preocupa especialmente de la tecnología su impacto laboral y el sentido de un mundo sin trabajo. Sin embargo, el discurso apocalíptico trasciende la dimensión tecnológica y tiene su anclaje, incluso, contra toda evidencia, en multitud de esferas.

La falta de rendición de cuentas es un problema clave. Cuando un científico o un medio de comunicación – o más bien los que se disfrazan de ellos – predicen una catástrofe que nunca ocurre, rara vez ofrecen una rectificación pública. Esto socava la credibilidad del colectivo al que pretenden pertenecer, particularmente al de los que lanzan las advertencias legítimas, ya sean de los medios o de la ciencia. La incapacidad de diferenciar entre Casandras y Pedros genera escepticismo en la opinión pública.

En cualquier caso, es llamativo que tanto el discurso más optimista como el pesimista tengan un magnetismo semejante. El que se entrega a la fe en el progreso parece intuitivo: nos gusta creer que todo va a ir mejor y que el futuro es prometedor para nosotros y nuestros descendientes. Pero ¿por qué tiene tanto atractivo y tanto éxito el discurso apocalíptico?

El poder del milenarismo

Nuestra Tierra está degenerada en estos últimos días; hay señales de que el mundo se está acabando rápidamente; el soborno y la corrupción son comunes; los hijos ya no obedecen a sus padres; todo hombre quiere escribir un libro y es evidente que el fin del mundo se acerca.

Esto bien podría ser el comienzo de un blog o de una publicación de Substack. Cualquier columna de opinión en un medio digital podría diagnosticar de forma semejante un tiempo en el que los conflictos bélicos vuelven a ascender en todo el mundo, los incendios y las inundaciones nos desbordan, los refugiados se multiplican y las temperaturas alcanzan máximos. Pero este texto suele referirse apócrifamente al de una tablilla asiria del 2.800 a.C. Ya entonces les parecía a algunos que el mundo se iba a terminar. Y aquí seguimos.

Las profecías sobre el fin del mundo, particularmente vinculadas al pensamiento religioso, han sido recurrentes a lo largo de la historia. La promesa reiteradamente incumplida de la parusía, la segunda venida de Cristo, aceleró las expectativas en torno al redondo año 1.000, hasta configurar una corriente milenarista que ha bautizado a estos movimientos. Diversos grupos religiosos y sectas han seguido profetizando la llegada de este fin del mundo1.

Cuando los acontecimientos se tuercen y las desgracias arrecian, el pensamiento apocalíptico gana tracción. Así sucedió durante la crisis del siglo III que llenó de epidemias y guerras a un menguante Imperio Romano. Pero también durante la fatídica Peste negra del siglo XIV que, con su ingente mortalidad, particularmente en la Europa medieval, fue interpretada como un castigo divino y una señal del fin de los tiempos que dio auge a movimientos como el de los Flagelantes. Mormones, adventistas y testigos de Jehová se consolidaron, de hecho, en torno a la guerra civil americana.

Es cierto que los miedos de todos los tiempos han servido para arraigar discursos que permitieran un mejor control de la población. Y junto a la violencia, el ostracismo, la excomunión o el infierno, la amenaza del fin del mundo ha sido una herramienta recurrente. Este miedo a la destrucción total cobró una nueva dimensión en el siglo XX con la amenaza del holocausto nuclear. Durante la Guerra Fría, la posibilidad de una aniquilación global moldeó las políticas y estrategias militares de las grandes potencias. A pesar de la disuasión mutua con la escalada armamentística, el temor a un error de cálculo o a una escalada incontrolable mantuvo al mundo en vilo durante décadas.

Fue entonces cuando se creó, de manera simbólica, el Reloj del Apocalipsis que desde 1947 marca cada año la proximidad de una hipotética catástrofe global. El llamado Boletín de Científicos Atómicos ajusta anualmente sus manecillas en función de amenazas como el cambio climático, el armamento nuclear o los riesgos tecnológicos. Y en los últimos años sólo lo hemos visto acercarse a las simbólicas 12 de la noche del apocalipsis.

A finales del siglo XX, el miedo tecnológico tuvo su propia expresión en el llamado efecto 2000 (Y2K). La posibilidad de un colapso informático debido a la confusión de fechas con el año 1900 en los sistemas de información llevó a gobiernos y empresas a tomar medidas de emergencia. Aunque las predicciones auguraban fallos catastróficos en infraestructuras críticas, el impacto real fue mínimo – en buena medida, gracias a esos esfuerzos – pero quedó patente que la histeria colectiva había amplificado de nuevo amenazas que, en la práctica, resultaron manejables.

El cambio de milenio también trajo consigo otro episodio de temor apocalíptico con la supuesta profecía maya del 2012. Basada en interpretaciones erróneas del calendario mesoamericano, se popularizó la idea de que el 21 de diciembre de aquel año marcaría el fin del mundo. Documentales, libros y medios de comunicación, incluyendo referencias a Nostradamus, contribuyeron a la difusión de esta creencia, que terminó disolviéndose como un azucarillo en el habitual café de la mañana del día siguiente.

En la actualidad, los miedos infundados siguen teniendo un papel central en la configuración de narrativas de crisis. La Gran Recesión de 2008 o la pandemia del COVID en 2020 generaron escenarios apocalípticos. En torno a ellos, renovados e inminentes cataclismos nos amenazan recurrentemente, con despreciables probabilidades que son hurtadas a la opinión pública. Así asoma al horizonte la eterna amenaza de un meteorito que se acerca peligrosamente a la Tierra para convertirse en nuestro armagedón – conveniente reclamo para el clickbait. Aunque, claro, existen y sus probabilidades no son despreciables.

Como es conocido, estos discursos prosperan en redes sociales y ciertos espacios mediáticos que se benefician del contenido extremista que genera morbo y capta la atención, generando un clima de alarma permanente que rara vez se corresponde con los datos reales. La propia polarización provocada por estos mismos medios ha estimulado la creatividad de contenidos y a las películas catastrofistas se han sumado nuevas distopías guerracivilistas, apagones tecnológicos y noticias sobre búnkeres construidos ante la inminente llegada del apocalipsis. Acaso algunos Pedros disfrazados de Casandras. O quizá Casandras desoídas.

Pero el pensamiento apocalíptico se introduce de forma también sutil y verosímil, aunque a veces roce lo estrafalario, anunciando un deterioro progresivo y sistemático de nuestras condiciones de vida. Como por ejemplo alertando falsamente de que existan cada vez más casos de cáncer, denunciando un aumento descontrolado del crimen, alertando de un incremento en la ocupación de viviendas, inmigrantes devorando mascotas, y un largo etcétera. Los asustaviejas venden bien seguros de hogar y estimulan desahucios para lograr proyectos urbanísticos. Todo ello crea, por ejemplo, la percepción de que los delitos aumentan a pesar de que los datos muestren que se han reducido de forma ostensible en muchos espacios.

En el fondo, estos relatos se alimentan particularmente de la supuesta degeneración de la civilización occidental. Al menos desde que O. Spengler escribiese sobre La decadencia de occidente hace ya más de un siglo, el discurso conservador ha encontrado un filón en esta pérdida de ciertas prácticas culturales y valores para hacerse oír. Aunque Spengler se distanció de los nazis y del Mussolini más estrambótico y arbitrario, los miedos apocalípticos arraigan bien para armar discursos autoritarios que juegan con el miedo. Porque ante la incertidumbre y el apocalipsis nos echamos con facilidad en brazos de los salvapatrias. De hecho, ante la incertidumbre nos volvemos más nacionalistas.

Estos discursos se anclan en un esquema repetido: los tiempos difíciles del pasado curtieron a generaciones duras, que edificaron con esfuerzo y tesón el nivel de bienestar que hoy disfrutamos. Sin embargo, la comodidad de los tiempos posmodernos estaría engendrando nuevas generaciones débiles, hipersensibles, de cristal, obesas, dejadas, perezosas, mezquinas… generaciones que acabarán viéndose incapaces de sostener los fundamentos de esa cultura que soporta su progreso hasta conducirlo al colapso2.

Históricamente, estos colapsos han dado paso a nuevos tiempos difíciles, que cerraban el ciclo alumbrando nuevas generaciones fuertes. Sin embargo, la aceleración cultural y tecnológica que hemos alcanzado proporciona a los nuevos discursos apocalípticos una pátina menos trascendente y más verosímil, pues nuestra capacidad de autodestrucción es mucho más real. Por eso se dice que, desconociendo cuándo y cómo será la tercera guerra mundial, la cuarta será sin duda con palos y piedras, si es que queda alguna en pie. Porque quizá no vuelva a haber ciclo que reiniciar.

Por tanto, parece que el instinto de conservación es el fenómeno primordial que facilita este pensamiento apocalíptico, aunque sea mediante ficciones y subterfugios. Pero, más allá del miedo o del conservadurismo, ¿qué otros fenómenos psicológicos favorecen el pensamiento apocalíptico?

Psicología del apocalipsis

Existen varios impulsores psicológicos del pensamiento apocalíptico, siendo uno de ellos sin duda el instinto de conservación. Si sobrerrepresentamos los peligros, aseguraremos la protección y la supervivencia. Al fin y al cabo, nuestro cerebro está programado para la supervivencia y, por tanto, tiende a mirar al pasado con nostalgia, a dulcificarlo, porque ya no puede hacerle daño. Sin embargo, el futuro es siempre incierto, potencialmente dañino. Pero hay más factores psicológicos que favorecen el pensamiento apocalíptico.

Uno se encuentra, paradójicamente, en quienes se oponen al conservadurismo instintivo. A pesar de él, entre nosotros surgen ávidos conquistadores, descubridores, individuos que desafían lo establecido ambicionando mejorar. Rompiendo vallas y alcanzando plátanos. Estos perfiles parecieran alejados de todo pensamiento apocalíptico, confiados en sus capacidades y en las de la humanidad para abrirse paso y prosperar. Sin embargo, en su afán de perfectibilidad, estos mismos pueden impulsar el pensamiento apocalíptico con su inconformismo ante las eternas carencias y defectos pendientes.

A pesar de que mejoramos, lo hacemos al identificar y señalar con facilidad dónde aún no lo hemos hecho. Y eso tiene su reverso tenebroso. Porque el inconformismo fecundo puede llegar a renunciar a la objetividad. Y que en él anide la percepción de que “cuanto peor, mejor”, un sesgo falso pero útil para movilizarnos. De ahí que una capacidad para detectar las carencias insatisfechas del progreso nos lleve siempre a relativizarlo. Este mecanismo psicológico es conocido como el “cambio de concepto inducido por la prevalencia”. Este fenómeno nos impide reconocer los logros, y por eso, aunque nunca hemos vivido mejor que ahora, abunda en muchos la percepción de que cada vez el mundo está peor. Lo que para nuestros abuelos no era un problema, para nosotros se convierte en el nuevo caballo de batalla a combatir. Y, si nos ponemos, son frustrantemente infinitos caballos.

Un conocido experimento sobre puntos morados lo evidenció: los participantes eran expuestos a una imagen y debían determinar si los puntos eran azules o morados. En las primeras pruebas, a todos se les mostró la misma cantidad de puntos azules y morados, y los sujetos acertaron. Después, comenzaron a eliminar los puntos azules hasta que los morados prácticamente prevalecieron por completo. Al contrario de lo que cabría esperar, las respuestas se volvieron cada vez menos precisas y los participantes identificaron tonos de morado como azul, manteniendo un equilibrio de colores.

El experimento se extendió a escenarios positivos y negativos. Identificando por ejemplo rostros amenazantes y no amenazantes. A medida que se presentaban menos situaciones negativas claras, más situaciones positivas se convertían en negativas. Esa experiencia nos resulta familiar en las tensiones de la batalla cultural, en las que, con el afán de luchar de manera legítima por mejoras pendientes de las minorías, a veces se renuncia a la objetividad y se distorsiona la intuición más razonable. Sucede por ejemplo con la reducción manifiesta del racismo o de la pobreza que se sustituyen por microagresiones y la afirmación de muchos de que el racismo o la pobreza son tan malos o peores que nunca. La emergencia de la ideología woke obedece en gran medida a este fenómeno.

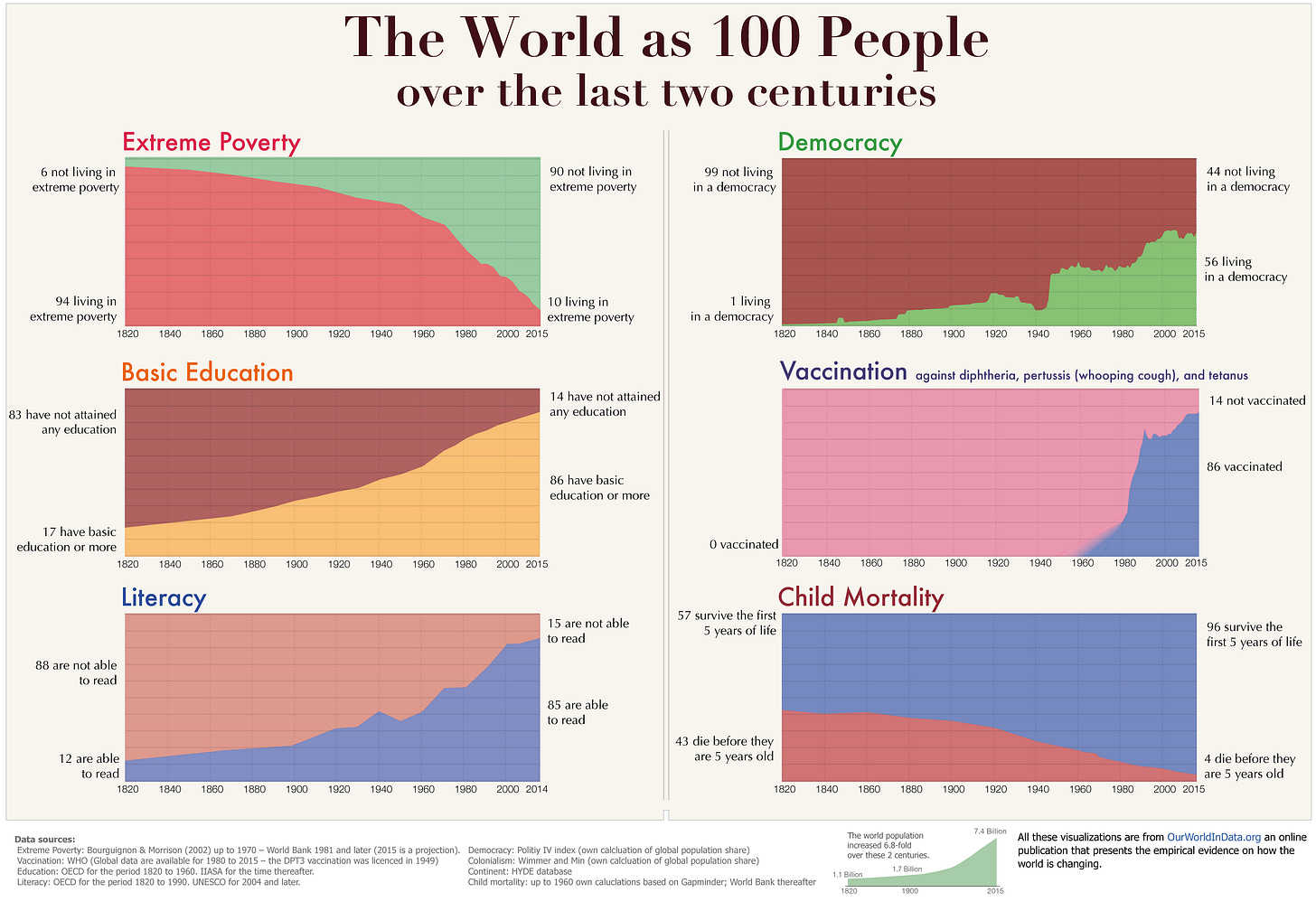

Según la inmensa mayoría de los parámetros, vivimos en el mejor momento de la historia. La mayor parte de nosotros sería difícil que estuviera aquí de haber nacido hace unas pocas décadas, y totalmente imposible si hablamos de un siglo. Basta con pensar en una habitual apendicitis, sin penicilina, o las comunes cesáreas, sin anestesia ni antibióticos. La desigualdad global hace que buena parte del globo todavía esté condenada a no disfrutar de estos beneficios, pero el progreso es innegable bajo todo tipo de métricas:

El mundo es mucho más morado. Sin embargo, la evolución nos ha codificado con un sesgo de negatividad porque las cosas malas pueden matarnos, así que, aunque hay muchas más cosas buenas (moradas), comenzamos a percibirlas de forma distinta para mantener una homeostasis con las malas (azules).

Indudablemente, existe otro sesgo que favorece el pensamiento apocalíptico y es el sesgo de disponibilidad. Tendemos a creer que la información disponible representa la realidad. Pero si esta está sesgada algorítmicamente hacia contenidos más extremos, es inevitable que nuestra visión sea más sombría. Y así, como dicen los anglosajones, pasamos del criterio “si sangra, es noticia” a incorporarnos a teorías de la conspiración. De forma que si apenas hay asesinatos, robos u ocupaciones, las noticias nos los brindan. Y, si no lo hacen, muy pronto arraigará en nosotros la tentación de creer en un complot que los oculta.

Me atrevería a decir, además, que existe otro sesgo y es el del “egocentrismo histórico”, un sesgo colateral ligado a nuestra necesidad de sentido y construcción de nuestra identidad. Ese sesgo nos da una autoimportancia histórica desmedida: nos gusta creer que somos más protagonistas de la historia de lo que realmente lo somos. Eso hace que no nos agrade pertenecer a una época irrelevante en términos históricos, que diluya nuestra existencia en el mar del anonimato. Nos resulta mucho más atractivo sentirnos partícipes de una época singular, aunque sea convulsa. Por eso el reclamo periodístico también nos invita a participar del “partido del siglo”, del “momento histórico”, del “acuerdo inaudito”, etc. El salto a los titulares apocalípticos es inmediato.

Letras para ingenieros

Como siempre, acertar con la precisión del relato es complicado, porque la realidad es siempre más compleja que nuestras aproximaciones. Es posible que el difícilmente negable progreso tecnológico o material pueda no estar viéndose acompañado de un progreso moral parejo que lo haga a la larga sostenible. Cabe pensar que si nos entregamos por completo a la racionalidad tecnocientífica que optimiza y maximiza beneficios, acelerada últimamente por algoritmos, y no preservamos cierta esfera ética que nos autorregule, podríamos descarrilar. Hay Casandras a las que conviene hacer caso.

Sin embargo, estos guardarraíles que tan poco satisfacen a los Pedros no deben inhibir la innovación tecnológica, como se critica con frecuencia de la sobrerregulación europea. Pero a ese compromiso tecnocientífico y de emprendimiento deben acompañarle, de algún modo, esas humanidades que nos dan contexto y templanza, que nos aportan memoria y reflexión. Que nos ofrecen posibilidades para dirimir marcos normativos. Aunque algunas críticas sobre el despilfarro de talentos y recursos en áreas inútiles sean razonables, existen disciplinas y elementos no directamente productivos de la cultura que, incluso desde el punto de vista utilitarista, resultan esenciales para preservar las condiciones de posibilidad de nuestro espectacular progreso tecnológico. Y estos no pueden entregarse en brazos de un discurso apocalíptico irracional. No hace falta demonizar las pantallas, volvernos luditas e ingresar en una comunidad Amish. Hay mejores armas para templarnos.

Como dice Máximo Gavete, las humanidades quizá no sean útiles, pero son valiosas. Incluso en cierto sentido cabe decir que son útiles como condiciones de posibilidad institucionales, ideológicas, morales del propio progreso tecnológico. Son útiles en el sentido en que Horkheimer decía que la filosofía sirve para que no nos timen. Conviene advertir y ser críticos con algunas desviaciones peligrosas que nos hagan olvidar quiénes somos y qué queremos en realidad. Pero sin estridencias clamorosas. Siempre en ese inestable equilibrio de pensar críticamente. Entre Casandras y Pedros.

Gracias por leerme.

Se han registrado docenas de movimientos en la historia que tuvieron cierta capacidad de movilización. La mayoría prediciendo grandes decepciones en fechas pasadas, aunque algunos todavía siguen apuntando a fechas futuras.

Otro día escribiré sobre cuánto hay de realidad o de ficción en esta generación de cristal y los peligros de la sobreprotección.

Me ha parecido muy acertado. Como en tantos debates, el equilibrio y el sentido común son cada vez más difíciles de encontrar. Los medios (y quienes los consumimos) tienden a amplificar los extremos, alimentando el conflicto y la frustración social. Es difícil sacar algo valioso de ahí.

Vaya temazo…