Napoleón, propaganda y mito

Captando la voluntad francesa

Mucho se ha escrito sobre Napoleón. Bajo la óptica de la estrategia militar, la inteligencia política, la ferocidad encarnizada de su megalomanía, la visión imperialista de una ilustración revolucionaria... Su figura ha presidido debates sobre si las figuras históricas concretas, con su carisma y contingencia, los llamados “grandes hombres”, son realmente decisivas para conducir los acontecimientos históricos; o si por el contrario, las corrientes subterráneas de la historia hubieran hecho emerger de una forma u otra esas mismas figuras como títeres de sus propios designios.

Acaso Napoleón no fue más que otro de los golpistas cuya trayectoria y asonada final lo llevaron al poder justo cuando las revoluciones liberales comenzaban a propagarse por Europa a inspiración de la francesa. Aunque Francia no fue la primera en cruzar ese umbral, quizá no llegó a vacunarse a tiempo, como le sucedió a Inglaterra, de la deriva autoritaria, de forma que el absolutismo francés permitió que fraguase un poder centralizado en el Directorio que acabó entregándose a un carismático dictador militar. Así, la revolución que clamaba por la libertad, la igualdad y la fraternidad terminó coagulando en el liderazgo de un emperador que, inspirado en César o Alejandro Magno, ha servido después como referente para los grandes líderes, particularmente los militares y políticos autoritarios, de todos los tiempos.

Pero si Napoleón logró alcanzar semejante proyección fue en gran medida porque supo aprovechar el potencial de la propaganda para domeñar y captar la voluntad de millones de franceses. A través de un liderazgo carismático, un control férreo de la prensa, un aprovechamiento material y simbólico del servicio militar y un sofisticado uso de las artes, Napoleón moldeó su propia leyenda y construyó un heroico relato de sí y de la misión civilizadora de Francia que cautivó a sus compatriotas en la arenga, el discurso, la ceremonia, el panfleto y los lienzos más icónicos.

El mito del gran hombre sustentado en la historia

La idea de que la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres –formulada por Thomas Carlyle en el siglo XIX– parece hecha a la medida de Napoleón. Su vida ejemplificó esa teoría, demostrando cómo una sola persona determinada puede influir en el destino de millones. Su meteórico ascenso tras la Revolución Francesa para conquistar buena parte de Europa lo convirtió en un arquetipo de esta teoría. Durante el siglo XIX Napoleón fue venerado por muchos como un héroe y modernizador, un “santo laico” en Francia, aunque otros lo tacharon de tirano megalómano. El propio Napoleón creyó hallarse en un lugar señalado en la Historia. El mismo Hegel así lo creyó e incluso así lo celebró. Napoleón estudió con avidez a Alejandro Magno, Julio César y otros héroes antiguos, convencido de poder emular sus gestas. “Pertenezco a una raza que funda imperios“ escribió.

Esa convicción guiaba muchas de sus decisiones. Al instaurar un Consulado vitalicio en 1802, justificó su acaparamiento de poder con un símil histórico: pretendió mostrarse “arrastrado a regañadientes” a asumir el mando de por vida, imitando la escena en que Julio César finge rechazar la corona en Roma. Organizó un plebiscito para legitimar su título de cónsul vitalicio –votación que, manipulada, arrojó más de 3,6 millones de “sí” contra apenas 8 mil “no”–, en una maniobra de democracia plebiscitaria que recordaba las tácticas populistas de César. Al mudarse al palacio de las Tullerías, Napoleón decoró su galería principal con esculturas de sus dos héroes máximos (Alejandro y César) junto a otras figuras históricas que admiraba, como Aníbal, Escipión, Federico el Grande o Washington, componiendo un auténtico panteón personal de grandes hombres en su residencia. Cada gesto, cada símbolo, buscaba insertarlo en una continuidad histórica de “genios universales”.

Al parecer, poseía un carisma arrollador. Sus soldados lo adoraban y el pueblo francés llegó a rendirle un auténtico culto en vida y aún más tras su muerte. Pero esto no habría sido posible sin que él mismo alimentara ese culto: se presentó como un líder providencial surgido del caos revolucionario, tenaz y decidido a guiar a la nación. Siguiendo el ejemplo de los antiguos generales romanos, Napoleón sabía “hablarle al alma” de sus tropas para electrizarlas. Antes de las batallas, pronunciaba discursos épicos plagados de referencias históricas, haciendo sentir a sus soldados que formaban parte de algo más grande, y que su sacrificio perduraría en la gloria de Francia. Esa conexión emocional consolidó una lealtad fanática: durante la fuga de Elba en 1815, bastó su presencia desarmada ante las tropas enviadas a detenerlo para que estas se le unieran, hipnotizadas por su carisma y su aura legendaria de héroe inevitable.

No obstante, la fascinación por el “gran Napoleón” también generó críticas. León Tolstói ridiculizó en Guerra y paz la noción de que un solo hombre pudiera mover la Historia a su antojo. Tolstói argumentó que incluso un emperador es esclavo de la historia, arrastrado por fuerzas sociales más amplias. Más tarde, Sigmund Freud interpretó la adoración a los caudillos como una búsqueda de la figura paterna, dando la vuelta a la idea de Carlyle: quizá los “grandes hombres” triunfan porque muchos quieren creer en un salvador omnipotente. El siglo XX fue testigo de esa ambivalencia: líderes carismáticos inspirados en Napoleón, como Adolf Hitler, arrastraron a sus pueblos a catástrofes bélicas impulsados por sus fobias y obsesiones. La teoría del gran hombre ha caído en descrédito entre los historiadores actuales por simplificar la complejidad histórica y omitir a actores colectivos (además de ignorar el liderazgo femenino). Sin embargo, cabe reconocer que entre bastidores del mito, del personaje, se halla el genio propagandístico de Napoleón que sigue siendo clave para entender cómo se construyen estos liderazgos personalistas.

La maquinaria propagandística de Napoleón

Cuatro periódicos hostiles son más temibles que mil bayonetas.

Atribuida a Napoleón, esta frase resume su comprensión temprana de un hecho: en la era de las revoluciones, la opinión pública era un campo de batalla tan importante como los campos militares. La capacidad de persuasión ha estado desde siempre en el epicentro de nuestro desarrollo como especie. Y eso se volvió especialmente relevante cuando las tecnologías de comunicación - como la imprenta o el telégrafo - ensancharon las fronteras hasta la movilización nacional. Desde su llegada al poder como Primer Cónsul en 1799, Napoleón desplegó una campaña sistemática de propaganda sin precedentes, consciente de que su legitimidad no solo dependería de victorias militares sino de ganar las mentes y corazones del pueblo. Algunos historiadores lo consideran el primer gobernante moderno en emplear deliberadamente técnicas de propaganda de masas.

Hace unas semanas os contaba cómo el telégrafo sirvió para amalgamar y articular la naciente conciencia nacional francesa. Y la referencia a Napoleón fue inevitable, pues supo aprovechar esta tecnología, y cuantas tuvo a su disposición, para propagar todo un imperio mediático en los albores del entrante siglo XIX a su servicio. Su estrategia combinó la exaltación de sus logros con la censura de voces disidentes bajo todo tipo de medios y la consolidación de una simbología profundamente emocional.

Por ejemplo, esta maquinaria propagandística tuvo en sus discursos y proclamas militares una pieza clave. Napoleón dirigía apasionados llamamientos a sus soldados y a la nación, buscando inspirar fervor patriótico. “Hay que hablarle al alma, es la única forma de electrizar a los hombres”, decía el corso. Sus alocuciones, repletas de alusiones a gestas de la antigüedad, se imprimían y clavaban en los campamentos para ser leídas y recordadas por las tropas. Así lograba motivar a sus soldados haciéndoles sentir parte de una epopeya histórica colectiva.

También se sirvió de forma determinante de la prensa y los periódicos oficiales. Tras el golpe de 18 Brumario, Napoleón no tardó en sofocar la prensa independiente. En enero de 1800 suprimió de un plumazo 50 periódicos políticos, reduciendo a solo 13 los diarios permitidos en París y prohibiendo fundar nuevos. Colocó al astuto Joseph Fouché como ministro de Policía a cargo de vigilar la prensa. Para muchos, el fundador del espionaje moderno1. El régimen instauró una censura férrea (aunque tácita) donde solo circulaban publicaciones leales al gobierno. La prensa se convirtió en un órgano oficioso: Napoleón utilizaba el Moniteur (gazeta oficial) y otros diarios para publicitar sus decretos y hazañas, asegurándose de que la narrativa llegara controlada al público.

Los boletines militares y noticias del frente escritos directamente desde el campo de batalla permitieron que Napoleón revolucionase la comunicación de guerra. Así se preocupó de extender la red de telegrafía óptica no solo para canalizar instrucciones de gobierno sino también para alimentar los relatos pertinentes. Tras cada gran victoria, dictaba partes militares que eran publicados en los periódicos y leídos ávidamente en Francia. En ellos, el emperador exageraba sus victorias y ofrecía su propia versión glorificada de los hechos. La población se acostumbró a seguir sus campañas cual serial heroico, solo con las buenas noticias. Napoleón incluso plantó noticias falsas en la prensa cuando le convenía “distraer al público” de rumores negativos, ordenando a Fouché que difundiera informes distorsionados para vanagloriar sus éxitos.

Sin duda, la imprenta fue decisiva para el cambio de mentalidad moderno hacia la época contemporánea. La Ilustración no habría podido inocular el germen de la Revolución Industrial de no haber sido por ella. Y Napoleón lo intuyó bien haciendo que trabajase sin descanso a su servicio para generar todo tipo de panfletos, folletos y proclamaciones impresas. De hecho, en sus mismas campañas, Napoleón empleó la imprenta para influir en poblaciones locales. Durante la invasión de Egipto (1798) llevó imprentas portátiles que publicaron boletines bilingües en francés y árabe, presentándose como libertador ilustrado. De hecho, fue quien al parecer introdujo por primera vez la imprenta moderna en tierras de Oriente Próximo. Asimismo, en la Europa ocupada distribuyó proclamas en las que justificaba sus acciones y atacaba a sus enemigos, buscando ganar la batalla ideológica. Era consciente de que la guerra psicológica podía minar la resistencia enemiga y afianzar colaboracionismos. Napoleón entendía que la guerra se ganaba “también en la mente de la gente” (según su célebre máxima), por lo que no escatimó en material propagandístico escrito para tal fin.

Pero más allá de la oratoria y de la palabra escrita, Napoleón supo bien que los símbolos y los rituales podían enardecer aún más a las masas analfabetas. Por eso la carrera militar se convirtió en un vector de legitimidad social coronado por la propia figura del corso. El reclutamiento masivo y el servicio militar se dignificaron aupando la conciencia nacional. Los partes militares, difundidos como panfletos, no solo construían en tiempo real la imagen de un Napoleón invencible, sino que alimentaban las grandes levas de reclutamiento masivo que las guerras napoleónicas explotaron. Y la figura de Napoleón creció de forma exuberante asociada al éxito de su meteórica carrera militar. De hecho, el servicio militar fue obligatorio en Francia hasta 1997, y eso no puede entenderse sin mirar hacia Napoleón. Es cierto que la levée en masse de 1793, en plena Revolución, ya había sembrado la idea de que la nación entera podía convertirse en ejército. Pero fue Napoleón quien dio forma estable a ese principio, transformándolo en una maquinaria organizada: la conscripción dejó de ser un recurso desesperado y pasó a ser un engranaje duradero del Estado.

En su ejército de masas se mezclaban campesinos y burgueses, provenzales y bretones, todos vestidos con el mismo uniforme y sometidos a la misma disciplina. Esa experiencia común no solo alimentaba el poder militar de Francia; también reforzaba la conciencia de pertenecer a una comunidad política única. El ciudadano, convertido en soldado, asumía que debía tanto a la patria como a su familia o a su aldea. El jacobinismo había intuido el valor de esa fusión entre armas y ciudadanía, pero Napoleón lo encarnó y explotó como nunca antes se había hecho, enraizando su propia legitimidad en el mismo campo de batalla. Los soldados lo consideraban uno de ellos. Su modelo sobrevivió al propio Imperio y dejó una huella profunda: en la Tercera República, la escuela laica de Jules Ferry y el cuartel se convirtieron en instituciones gemelas de socialización republicana. Enseñaban a leer en francés, a pensar como un republicano, a obedecer, a convivir hasta fundirse con sus compatriotas de otras regiones y, llegado el caso, a morir por la nación. El contraste con el mundo anglosajón resulta evidente. Allí, el servicio militar obligatorio se percibía como una intromisión intolerable, casi una violación del habeas corpus. En Francia, en cambio, esa herencia napoleónica convirtió la conscripción en un rito de ciudadanía.

Por otra parte, para reforzar su culto personal, Napoleón desplegó toda una simbología. Adoptó el águila imperial dorada –al más puro estilo de las legiones romanas– como emblema de sus ejércitos, entregando estandartes con águilas a cada regimiento. Y la importancia concedida a este elemento simbólico realimentaba su capacidad persuasiva. Así advertía que “la pérdida de un águila es una afrenta al honor que ni cien victorias pueden reparar”, inculcando así devoción casi religiosa a estos símbolos. También rescató la abeja como insignia (símbolo de laboriosidad y de la dinastía merovingia) para reemplazar a las flores de lis borbónicas. Sus iniciales “N” coronadas aparecían en edificios, estandartes y monedas. Se acuñaron medallas conmemorativas –por ejemplo la serie de las “Cinco Batallas”– donde se le comparaba con héroes de la Antigüedad, como Hércules, forjando la leyenda napoleónica en objetos cotidianos. Además, mediante ceremonias fastuosas –como su coronación en Notre Dame en 1804 frente al Papa– Napoleón escenificó el nacimiento de un nuevo imperio. Todo estaba cuidadosamente coreografiado para proyectar su imagen de líder fuerte y carismático, a mitad de camino entre un monarca ilustrado y un heredero de César.

Pero si hubo un medio particularmente interesante en la proyección propagandística del pequeño corso fue el del arte pictórico. Los pintores oficiales como Jacques-Louis David, Antoine Gros o Jean-Auguste Ingres realizaron cientos de cuadros del corso, casi todos con clara intención política. La divergencia entre la realidad histórica que podemos intuir y la imagen propagandística deseada en algunos casos es asombrosa.

El héroe atravesando los Alpes

Napoleón cruzando los Alpes es, probablemente, una de las obras más conocidas de Jacques-Louis David. Se trata de un cuadro ecuestre que idealiza al entonces Primer Cónsul, mostrando a un Napoleón joven y sereno sobre un corcel encabritado, guiando a sus tropas que se observan al fondo, y siendo capaz de dominar a la naturaleza y a la Historia con gesto decidido, tal y como sostiene a su montura con una sola mano. Napoleón, uniformado de general en jefe, impertérrito bajo su bicornio, señala con autoridad la cima alpina y la de la gloria, mientras su corcel blanco se encabrita sobre la escarpada ladera. El viento agita la capa roja del general, amplificando el dramatismo heroico de la escena. El cuadro original fue encargado por Carlos IV, rey de España, para ofrecérselo como un regalo a Napoleón en la normalización de las relaciones diplomáticas con el país galo. El corso pronto abrazó la idea y la catapultó por toda Europa con réplicas.

Como puede observarse, abajo a la izquierda, sobre las rocas, David dejó grabados los nombres de Bonaparte, Aníbal y Karolus Magnus (Carlomagno), que también cruzaron los Alpes en sus campañas, equiparando la de Napoleón con la de esos grandes conquistadores antiguos. Los grabados muestran el detalle sutil de presentar un diferente nivel de desgaste según la época en que se acometieron cada una de las hazañas históricas.

Desde luego, el arte pictórico fue quizá la pieza más efectiva –y duradera– de la propaganda napoleónica. David se comprometió con la misión consciente de que no se trataba de retratar la realidad objetiva, sino de ensalzar el carácter de Napoleón para la posteridad. De hecho, recibió instrucciones directas y precisas del propio Bonaparte, quien rehusó posar para no perder el tiempo, pero que especificó que quería ser retratado “en calma sobre un fogoso caballo”. Pues es “el carácter el que dicta lo que debe pintarse”. El resultado fue un icono propagandístico, un cuadro que rezuma poder y prestigio “por encima del bien, del mal y de la propia Historia”, tal y como Napoleón quería.

La escena, sin embargo, desposeída de su aura mítica, trataba de representar el cruce real de los Alpes que Napoleón efectuó con sus tropas en mayo de 1800, durante la campaña de Italia contra los austriacos. Pese a que fue una operación logística compleja y bien ejecutada, con el transporte de toneladas de material y artillería, el movimiento distó enormemente el heroísmo que David le imprimió. En realidad, Napoleón atravesó los Alpes en una simple mula, no a caballo encabritado. El corso era más bien un mal jinete, que se caía de los caballos con frecuencia, para espanto de sus escoltas, y prefería montar caballos dóciles y asequibles. De hecho, estuvo a punto de caer al abismo de no ser por su guía local, un campesino llamado Pierre Dorsaz, quien sujetó a tiempo a la mula resbalada. Estos detalles prosaicos fueron deliberadamente omitidos. La pintura debía mostrar al héroe superando los elementos, no al hombre vulnerable auxiliado por un pastor. David cumplió la encomienda con maestría, y Napoleón quedó encantado. Tanto, que ordenó multiplicar la obra: se hicieron cinco copias de gran tamaño para ser enviadas a distintos rincones europeos, difundiendo así la imagen grandiosa e invencible del Primer Cónsul.

Con el tiempo, la brecha entre el arte propagandístico y la realidad no pasó inadvertida. Décadas después de la caída de Napoleón, una visión más realista y menos contagiada por la propaganda quiso rescatar la relevancia del emperador francés desde una perspectiva histórica más fiel. En 1848, el pintor Paul Delaroche visitó el Louvre junto al coleccionista británico Arthur George III, conde de Onslow, quien al contemplar el famoso lienzo de David protestó sobre su falta de realismo. Onslow admiraba a Napoleón y poseía numerosos objetos suyos, pero quiso encargar a Delaroche que realizara una nueva versión del cruce de los Alpes que fuera más exacta y sobria sin desmerecer la grandeza del caudillo. Delaroche aceptó el desafío y en 1850 presentó su Bonaparte cruzando los Alpes, un lienzo que contrasta poderosamente con el de David.

Aquí Napoleón aparece montado en una mula, abrigado con un modesto capote gris y flanqueado por Pierre Dorsaz, su guía labriego. Lejos del heroísmo teatral de David, Delaroche muestra al general fatigado y pensativo en medio de la nieve, destacando la dimensión humana de la escena. La paleta de tonos fríos y la pose cabizbaja de Napoleón transmiten las penurias reales que tuvo que suponer la travesía alpina. Pese al realismo, Delaroche no pretendía ridiculizar a Napoleón, sino preservar su grandeza desde la honestidad histórica. Pintado treinta años después de la muerte del emperador, este cuadro despojaba a Napoleón de la épica para humanizarlo, como una enmienda pictórica al mito creado por la propaganda.

La versión de Delaroche, exhibida en el Louvre poco después de completarse, causó sensación en la Francia de mediados del siglo XIX. Muchos la interpretaron como un ajuste de cuentas con la “leyenda napoleónica”, ahora vista con la perspectiva crítica de la generación posterior. Donde David había creado una obra maestra propagandística, una imagen que hablara de su poder, de su prestigio, por encima de la propia Historia, Delaroche ofreció un retrato más auténtico de Napoleón: todavía notable, pero sujeto a las mismas fatigas y dificultades que cualquier mortal. Paradójicamente, esta desmitificación pictórica también constituía otro tipo de propaganda más refinada pero inspirada en la misma que Napoleón había empleado para presentarse ante los suyos como un ciudadano más, distanciándose de la pompa acomodada de la realeza y de la sangre de los borbones2: La humanidad de Napoleón aquí retratada trataba de normalizar que, incluso con sus flaquezas, dolores y penurias, había sido capaz de lograr hazañas increíbles. Al pueblo le encantan estas historias. Y los dictadores posteriores supieron aprovecharlas.

El legado propagandístico de Napoleón

Napoleón fue un hombre de su tiempo, pero su impacto trascendió al siglo XIX. Tal y como los héroes de la Antigüedad le inspiraran, él mismo se convirtió en modelo para líderes posteriores. Los efectos propagandísticos de la leyenda napoleónica crecieron tras su muerte. En la Francia monárquica de la Restauración, muchos liberales idealizaron retrospectivamente a Napoleón como adalid de los principios revolucionarios traicionados por los Borbones. Se le llegó a venerar como a un héroe casi religioso, el “santo Napoleón”. Al mismo tiempo, fuera de Francia, su nombre también suscitó intensas pasiones.

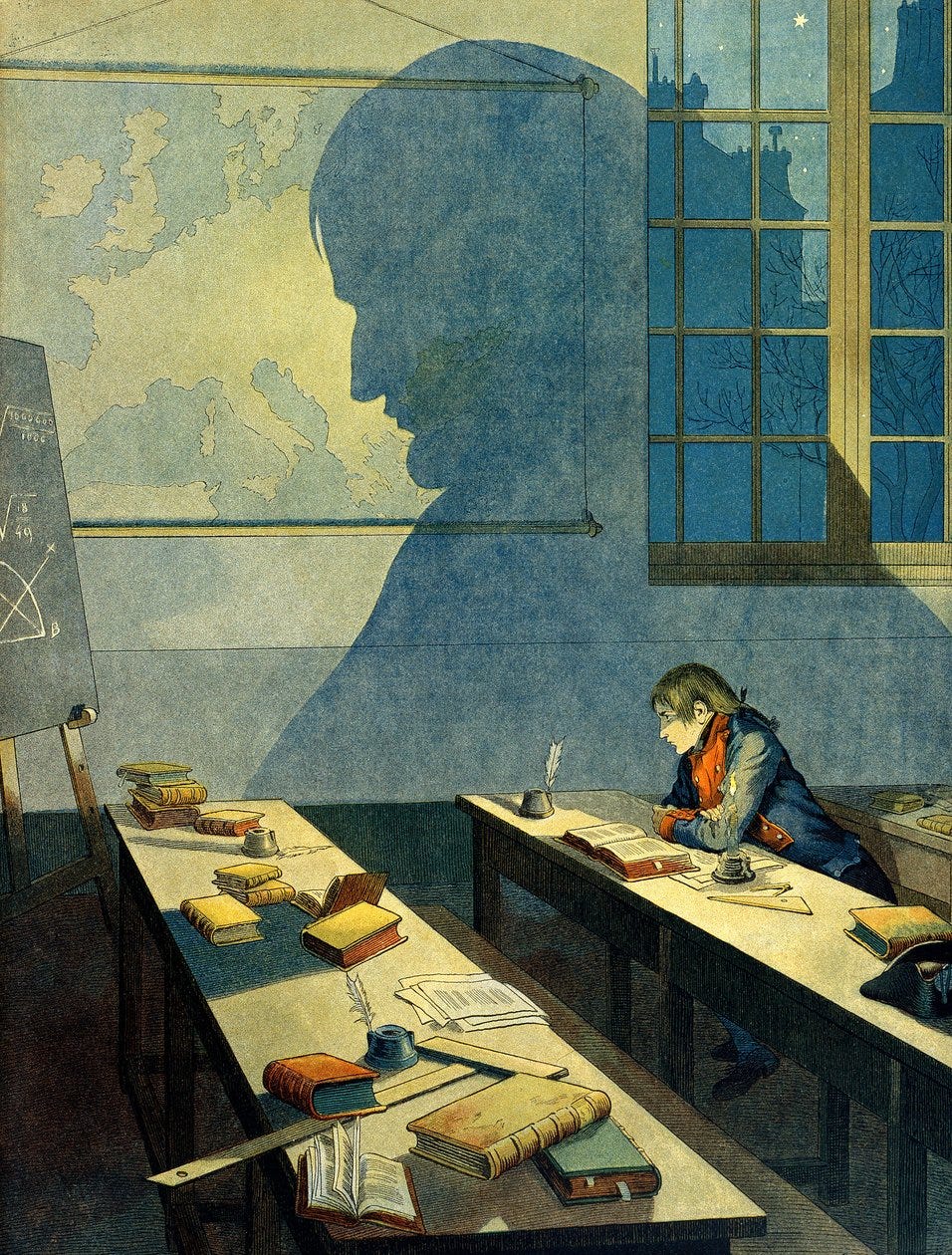

La sombra de su ambición proyectada sobre Europa fue retratada a finales del siglo XIX por el ilustrador Jacques Marie Gaston Onfroy de Bréville (conocido como JOB). Tras su paso por el ejército, el ilustrador había cultivado un ardiente patriotismo que quiso transmitir en sus ilustraciones de libros infantiles. La figura heroica de Napoleón era clave para despertar la imaginación infantil y reforzar el orgullo francés, especialmente lastimado tras la derrota frente a los prusianos de 1870.

En el siglo XX, con la aparición de los regímenes totalitarios, varios dictadores se inspiraron explícitamente en Napoleón. Aunque carece de sentido categorizarlos en bloque, y es síntoma de pereza intelectual incurrir en semejante simpleza, las referencias de personajes como Adolf Hitler a Napoleón son ineludibles. El Führer alemán admiraba profundamente al emperador francés: en sus tertulias privadas lo describía como un líder digno de veneración que elevó a los franceses al Olimpo de la historia. Tras conquistar París en 1940, Hitler pidió visitar de inmediato la tumba de Napoleón en Les Invalides –uno de los pocos monumentos que quiso ver personalmente–. Al parecer, quedó profundamente conmovido por el momento. De hecho, como gesto simbólico, incluso ordenó trasladar los restos del hijo de Napoleón (el llamado “Napoleón II” que descansaban en Viena) de regreso a París, cumpliendo póstumamente un deseo del corso y ganándose el favor de los franceses colaboracionistas.

Hitler veía en Napoleón un estratega brillante y un revolucionario del arte de la guerra –estudió sus campañas al detalle–, aunque no supo interpretar bien algunas de sus lecciones. A pesar de obsesionarse con no sucumbir al “general Invierno” ruso como hiciera Napoleón en 1812, planificó una invasión de la URSS que solo acabó hallando un desastre similar. Evidentemente, la propaganda nazi prefirió trazar paralelismos entre Napoleón y Hitler en su ascenso, aprovechando, por ejemplo, el contexto de una nación humillada y desesperada para instaurar un régimen fuerte. No obstante, Hitler llevó el culto al líder, el control de la propaganda, el exterminio sistemático y la represión a extremos de un totalitarismo racial que Napoleón jamás concibió.

Los paralelismos que sí pueden reconocerse encuentran en la propaganda un terreno fértil. La sociedad francesa bajo el Imperio en buena medida creía tener voz (con plebiscitos, instituciones, etc.), cuando en realidad Napoleón controlaba todo, análogamente a cómo los partidos únicos manipularon la participación popular en regímenes del siglo XX. Al mismo tiempo, imitaron las maniobras de Napoleón para crear un culto a la personalidad y una maquinaria de propaganda estatal que anticiparon las prácticas de caudillos ulteriores como Hitler o Stalin. De forma que Napoleón consolidó un modelo de dictador carismático que se legitima combinando reformas populares con mano de hierro, dejando tras de sí, como suele ser habitual, un legado ambivalente, con instituciones perdurables (el Código Civil, el Banco de Francia, universidades, etc.) y otros hechos crueles como la reimplantación de la esclavitud en Haití en 1802 o las guerras devastadoras por toda Europa.

Al final, Napoleón personifica la dualidad del héroe-villano histórico. Fue celebrado como genio militar y estadista ejemplar. Lo reconocía el propio Winston Churchill como “el mayor hombre de acción nacido en Europa después de Julio César”, al tiempo que fue condenado como tirano ambicioso responsable de millones de muertes, tal y como lo han visto multitud de figuras ya desde Thomas Jefferson o Tolstoi. Su vida articulada por la propaganda, que ha inspirado el alzamiento de caudillos en tiempos revolucionarios, arroja una importante advertencia: la de nuestra fragilidad para dejarnos persuadir en momentos de incertidumbre para echarnos en brazos de los salvapatrias y los hombres fuertes. Observar cómo Napoleón manipuló símbolos, medios de comunicación y emociones colectivas ayuda a iluminar fenómenos posteriores, desde los cultos totalitarios del siglo XX hasta la construcción de liderazgos políticos en la actualidad. En última instancia, la figura de Napoleón nos enseña tanto el poder de la propaganda para elevar a un hombre por encima de su época, como los peligros de creer ciegamente en los grandes hombres de la Historia.

Gracias por leerme.

Fouché fue una figura política determinante bajo toda suerte de regímenes (Revolución francesa, Imperio napoleónico, Restauración borbónica en Francia), hábil en asegurarse su propia supervivencia independientemente de quien ocupase el poder. No destacó por su presencia en la vida pública, ni por grandes discursos en tribunas, sino que actuaba por detrás moviendo los hilos de la política con movimientos silenciosos e inapreciables a simple vista. Intervino de forma decisiva en la caída de Robespierre desde la trastienda, y puso al servicio del golpe de Estado de Napoleón la eficaz red de agentes de policía que había tejido, aunque acabaría con los años ayudando a deponer al propio Napoleón.

El duque de Enghien, Luis Antonio de Borbón-Condé, descendiente directo de la rama más joven de los Borbones y emblema de la resistencia monárquica en el exilio, se convirtió en víctima de un gesto calculado de poder. Con su ejecución en 1804, Napoleón quiso enviar un mensaje inequívoco: la sangre de un Borbón no valía más que la de cualquier otro ciudadano francés. Rompía así el aura de sacralidad que aún rodeaba a la dinastía real y mostraba que, bajo su poder, no existían intocables ni privilegios de cuna, al más puro estilo revolucionario. El gesto fue a la vez un acto político y simbólico: al eliminar sin miramientos a un príncipe de sangre, Napoleón pretendía demostrar a Francia entera que la era de la realeza sagrada había terminado y que solo él, el hijo de la Revolución convertido en emperador, tenía el monopolio de la legitimidad. Aunque este gesto le pasaría factura, ganándose una animadversión irreconciliable por parte de los realistas.

Hola Javier. Excelente como siempre, pero esta vez me pillas conocedor del tema, porque durante cinco años me dieron la matraca en Francia con este señor y me lo tengo estudiado.

Todo lo que nos cuentas en este artículo es verdad: tal vez pasas por alto que las matanzas y saqueos de sus tropas le eran completamente indiferentes (tal vez porque no podía evitarlas: el expolio de las iglesias y castillos españoles no es más que la continuación de lo que ya había pasado en Francia durante la Revolución), y que su sentimiento de superioridad era insoportable. Es, sin duda, unos de los héroes-villanos más importantes de la historia. Y sin embargo, su legado es importantísimo.

En primer lugar, no sé quién observó (creo que Acemoglu y Robinson en "Por qué fracasan las naciones", pero no estoy seguro) que en aquellas regiones de Europa donde su dominación fue más duradera o menos problemática (las futuras Bélgica y Holanda, buena parte de Alemania, Suiza, el norte de Italia), la instauración de los códigos civiles y de comercio fue tan positiva que tras su expulsión de dichos territorios, las leyes no fueron derogadas. Por el contrario, países que rechazaron con fuerza la presencia francesa (España, Portugal, por ejemplo), tardaron mucho en redactar códigos legales inspirados en los napoleónicos. La expansión de la Revolución Industrial (o al menos su timing) en Europa parece estar relacionada con la estabilidad aportada por esas certezas legales, al servicio de una burguesía emergente.

En segundo lugar, Napoleón es la columna vertebral del relato nacional francés. Siempre se ha dicho que Francia es un país orgulloso de haber cortado la cabeza a sus reyes, pero que los echa de menos desesperadamente. Tal vez por eso Napoléon decidió ejercer el poder de forma autoritaria. No les importa eso a los franceses: es la culminación de su "grandeur", deslegitimada la poderosa dinastía de los Borbones por representar al Antiguo Régimen, poco presentables las Repúblicas coloniales e imperialistas del XIX, lamentables las del XX (sean victoriosas o perdedoras).

Napoleón encarna esa nostalgia francesa por un líder fuerte que lleva al país a lo más alto, y representa también, en su honorable manera de asumir la derrota, el momento de declive heroico que todo nacionalismo quiere tener en sus vitrinas. "Esto fuimos con Napoleón", parecen decirse los franceses. Mentira o no, los aglutina de forma unánime hasta convertir al personaje (un tipo genial pero, en realidad, bastante insoportable) en un símbolo nacional intocable hasta un punto que no te puedes imaginar. Por eso me llamó tanto la atención, y dolió tanto en Francia, la versión caricaturesca que hizo Ridley Scott en su biopic (bastante malo, además). Pero es así como los ingleses ven a Napoleón.

Enlazando con mi artículo del otro día, tal vez sea el elemento simbólico que le falta al relato nacional español. Francia tiene su Waterloo, nosotros tenemos el gol de Iniesta. Para bien o para mal, eso ya no lo sé.

Gracias por tu artículo

Por añadir una cosa conexa e inconexa con el texto:

"En su ejército de masas se mezclaban campesinos y burgueses, provenzales y bretones, todos vestidos con el mismo uniforme y sometidos a la misma disciplina. Esa experiencia común no solo alimentaba el poder militar de Francia; también reforzaba la conciencia de pertenecer a una comunidad política única. El ciudadano, convertido en soldado, asumía que debía tanto a la patria como a su familia o a su aldea."

Tradicionalmente, todo ideal democrático se ha sustentado en el servicio militar obligatorio, por la creación de cohesión, por un lado, pero también por las restricciones a aventuras militares excesivas, dado que todos los segmentos de la población son susceptibles de ir a la guerra y se presume mayor oposición y contrapeso a aventuras belicistas. La contratación de mercenarios ha sido condenada por muchos teóricos políticos, y puede verse en el ejercito profesional algo similar, pues suele estar compuesto por dos estamentos: personas que siguen la estirpe familiar y pobres. Aquí en España o en los EEUU hay una fuerte sobre-representación de latinos o en Rusia de las provincias (oblasts) al este de los Urales. Cuando el ejercito es privado o profesional puede haber una menor oposición a las aventuras militares, así como una menor sensación de importancia para las clases políticas.

Evidentemente, en la práctica, la adopción de las levas fue fruto de la competencia interestatal, pues se requería; y la adopción del ejército profesional fruto del estado internacional de cosas, así como de una clase media reticente a morir habiendo otros por debajo.

No digo que esto aplicará a Napoleón, tampoco digo que no se pueda movilizar a todo Dios y conducirlo al matadero (dos guerras mundiales al respecto), ni que un ejercito profesional no puede operar bajo una cohesión y sentido, en "beneficio de la Nación" (esto siempre a múltiples niveles, escalas temporales y toda la pesca...).