La chispa del progreso

Un premio Nobel inspirador sobre el conocimiento como motor de innovación y crecimiento

Esta semana ha llegado la noticia desde Estocolmo concediendo el último de los premios Nobel de este año: Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía de 2025 por explicar cómo la innovación alimenta el crecimiento económico sostenido. La Academia Sueca ha puesto el foco en la destrucción creativa y el poder de la innovación en una era de inteligencia artificial ubicua y plataformas tecnológicas dominantes.

Con estilos y trayectorias muy distintos, los tres laureados convergen en una idea poderosa: el progreso no es un regalo del cielo, sino una construcción humana, frágil, basada en la acumulación de información, la destilación de conocimiento, así como la innovación y la apertura al cambio. Mokyr, historiador económico, ha investigado durante muchos años sobre qué chispa prendió por primera vez el fuego del crecimiento sostenido a partir de la Revolución Industrial. Aghion y Howitt, teóricos del crecimiento, han modelado cómo ese fuego se aviva continuamente mediante la destrucción creativa en los mercados modernos. Juntos han tratado de responder a la pregunta que define estos apabullantes últimos dos siglos de la historia humana: si durante milenios cualquier mejora en nuestra productividad era absorbida por el crecimiento de la población manteniendo el nivel de riqueza per cápita casi en la subsistencia ¿por qué el mundo pasó del estancamiento al crecimiento sostenido?

El Nobel de economía reconoce estas investigaciones que han hallado que la clave del progreso material reside en cómo generamos y organizamos el conocimiento para convertirlo en mejoras acumulativas. En esencia, los premiados han mostrado que el crecimiento económico puede ser un proceso autogenerado —un círculo virtuoso— cuando existen las condiciones sociales, culturales y competitivas adecuadas para que las nuevas ideas florezcan una y otra vez. De forma que sus aportaciones han ido más allá de la economía: son una ventana interdisciplinaria a la historia, la tecnología, la sociedad y la filosofía del progreso. Una parada obligatoria en esta newsletter.

Del estancamiento al crecimiento

Durante buena parte de la historia, la humanidad pareció atrapada en lo que luego se llamaría la trampa maltusiana: cualquier mejora en la producción era fugaz, pronto contrarrestada por el crecimiento demográfico u otros límites, devolviendo los niveles de vida a su punto de partida. No había apenas diferencia en el nivel de subsistencia promedio de un campesino romano del siglo I y un labriego del siglo XVII. Economistas clásicos como Adam Smith o David Ricardo reflexionaron sobre la riqueza de las naciones, pero asumían que la economía siempre alcanzaba un “estado estacionario” sin crecimiento per cápita. Thomas Malthus, a finales del siglo XVIII, observó cómo los aumentos aritméticos de los alimentos tendían a ser absorbidos por un crecimiento geométrico de la población, prediciendo ciclos de escasez periódica. En resumen, el crecimiento sostenido no formaba parte de la experiencia habitual: los ingresos y la tecnología podían avanzar en ráfagas, pero luego venía la meseta.

Ese patrón milenario empezó a romperse con la Revolución Industrial. Desde mediados del siglo XVIII, primero en Gran Bretaña y luego extendiéndose a Europa y América, ocurrió algo sin precedentes: la producción y los ingresos comenzaron a aumentar generación tras generación, en lugar de estancarse. Inventos mecánicos, nuevas fuentes de energía y cambios en la organización del trabajo dispararon la productividad. Pero, como ha subrayado reiteradamente Joel Mokyr, no fue solo cuestión de inventos aislados o de ventajas geográficas; hubo un cambio más profundo: un entorno social y cultural que permitió que la innovación se volviera constante. La tecnología y el conocimiento científico empezaron a alimentarse mutuamente, inaugurando la era del crecimiento moderno. Estoy persuadido de que el especial arraigo y difusión de la imprenta en Europa tuvo mucho que ver con esta nueva capacidad para que el Viejo Continente acumulara una perspectiva cultural singular y este conocimiento que resultaron explosivos, como ya os he compartido.

En el siglo XX, los economistas trataron de formalizar este fenómeno. El modelo neoclásico de Robert Solow de 1956 representó un gran paso: en su marco, el crecimiento de una economía dependía de la acumulación de capital (máquinas, infraestructuras) y del aumento de la fuerza de trabajo, pero con rendimientos decrecientes. Sin progreso técnico, advertía Solow, el crecimiento terminaría agotándose. De hecho, Solow descubrió que la mayor parte del crecimiento observado no se explicaba por más capital o más trabajo, sino por un residuo misterioso: la productividad total de los factores, interpretada como el efecto del progreso técnico. Este hallazgo fue revolucionario. Confirmaba cuantitativamente lo que ya se intuía: que algo especial había ocurrido desde la Revolución Industrial, rompiendo las ataduras del pasado.

Sin embargo, el modelo de Solow dejaba una pregunta abierta: ¿de dónde viene ese progreso tecnológico? En su formulación original, la tecnología avanzaba por sí sola, como caída del cielo, un factor exógeno. Era una concesión pragmática pero irresuelta. Si el progreso técnico es la clave del crecimiento a largo plazo, entender sus causas se volvió el nuevo desafío. Hacia finales del siglo XX nació así la teoría del crecimiento endógeno, que incorporó la innovación, el conocimiento y el capital humano dentro del modelo, en lugar de tomarlos como dados desde fuera.

Paul Romer y Robert Lucas, entre otros pioneros de la década de 1980, propusieron mecanismos mediante los cuales el crecimiento se sostiene “desde dentro”. La idea central de la teoría endógena es que el conocimiento y las ideas, a diferencia del capital físico, no sufren rendimientos decrecientes de la misma manera. Una vez que se inventa una tecnología o se descubre un principio científico, ese conocimiento puede difundirse y reutilizarse indefinidamente a bajo coste. Las ideas son infinitamente baratas: mi uso de una fórmula matemática o de un diseño industrial no impide que otros también lo usen. Esto genera externalidades positivas: cada nueva innovación puede hacer más productivo el trabajo de otros y allanar el camino a futuras innovaciones. Por tanto, el crecimiento económico es el resultado de factores endógenos y no de fuerzas externas incontrolables: cosas como la inversión en investigación, la acumulación de capital humano (educación, habilidades) y la creación de conocimiento. A medida que las empresas y personas buscan beneficio e invierten en innovar, impulsan el progreso técnico desde dentro del sistema.

Esta nueva perspectiva explicaba, por ejemplo, por qué las economías industrializadas producen hoy muchísimo más por persona que hace un siglo: han logrado instaurar un ciclo sostenido de mejoras en tecnologías y procesos productivos. También implicaba que las políticas públicas podían influir en la tasa de crecimiento a largo plazo, algo que el modelo neoclásico negaba. Si el conocimiento genera derrames beneficiosos (spillovers) para toda la sociedad, quizás el Estado deba incentivar su producción –por ejemplo, subvencionando la educación o la I+D– para alcanzar el nivel óptimo. De hecho, la teoría endógena sugiere que, a diferencia de lo que proponía Solow, la economía no converge automáticamente a la misma tasa de crecimiento para todos los países; aquellos que invierten más en innovar pueden crecer más rápido sostenidamente, ampliando brechas con quienes se quedan rezagados.

Y aquí es donde Mokyr tomó el relevo. En una serie de influyentes libros –The Lever of Riches (La palanca de la riqueza), The Gifts of Athena (Los dones de Atenea), A Culture of Growth (Una cultura de crecimiento), entre otros– Mokyr ha venido argumentando que la clave del despegue industrial está en la interacción entre conocimiento y cultura. Su firma distintiva es situar al conocimiento útil en el centro del crecimiento moderno. Mokyr distingue dos tipos de conocimiento: el proposicional (saber qué, comprender las regularidades de la naturaleza mediante ciencia) y el prescriptivo (saber cómo, es decir, las técnicas prácticas de producción). Durante milenios, la humanidad acumuló mucho know-how artesano y también avances teóricos aislados; pero raras veces esas dos esferas se retroalimentaban. Según Mokyr, el crecimiento sostenido solo fue posible cuando la sociedad construyó un puente entre la ciencia y la técnica, generando una realimentación positiva: la ciencia aportando explicaciones que hacían mejorables las técnicas, y las innovaciones técnicas planteando nuevos problemas que empujaban a la ciencia a avanzar. La ciencia impulsó la tecnología y esta se volvió motor del descubrimiento científico.

Este maridaje se dio en la llamada Ilustración Industrial –un término acuñado por Mokyr–, que describe cómo en los siglos XVIII y XIX una cultura que valoraba el progreso, la experimentación y la difusión abierta del conocimiento permitió que inventores y científicos colaboraran, directa o indirectamente, en impulsar mejoras continuas. Mokyr pinta un vívido cuadro de una “República de las Letras” principalmente europea: una red cosmopolita de sabios, ingenieros, artesanos ilustrados y emprendedores que compartían descubrimientos en sociedades científicas, correspondencia y publicaciones, esperando siempre que el mundo se pudiera mejorar. Una red topológica que ya ha intentado trazarse. Esa actitud cultural –una fe en la idea de que el conocimiento podía traducirse en dominio práctico para el alivio de la condición humana, tal y como lo expresara Francis Bacon, un filósofo programático para Mokyr– fue el caldo de cultivo para la aceleración tecnológica.

El laureado historiógrafo identificó tres requisitos fundamentales para que arraigue el crecimiento autogenerado:

Conocimiento útil acumulado

Competencia técnica para aprovechar ese conocimiento (es decir, suficientes artesanos e ingenieros capaces de convertir ideas en artefactos)

Instituciones que no solo lo permitan sino que lo alienten.

En sus estudios mostró que antes de la Revolución Industrial a menudo faltaba el segundo y tercer ingrediente: abundaban inventos ingeniosos, pero sin una base científica sólida era difícil perfeccionarlos, y además corporaciones gremiales o élites podían oponerse a cambios que amenazaran el statu quo. En cambio, en el contexto inglés y europeo del siglo XVIII, gracias en parte a la Revolución Científica de los siglos previos, se contaba ya con explicaciones científicas de por qué funcionan las cosas (no solo con el conocimiento empírico de que funcionan), lo que facilitó construir mejoras sobre descubrimientos previos. A la vez, una actitud social más abierta permitió que las nuevas ideas no fueran sofocadas: como señala Mokyr, el crecimiento sostenido comenzó en Gran Bretaña en parte porque allí la sociedad estaba abierta a nuevas ideas y permitía el cambio, sin que los grupos privilegiados pudieran bloquear fácilmente las innovaciones. La revolución inglesa tuvo mucho que ver. Así confluyeron brillantes teóricos, con hábiles artesanos e ingenieros y con instituciones más inclusivas que, comparadas con las de regímenes absolutistas, otorgaban mayor espacio a la iniciativa económica y limitaban la capacidad de sabotaje de monopolios u oligarquías. Allá donde la censura no fue capaz de imponerse, florecieron dichas innovaciones.

Mokyr ha transformado la explicación de los orígenes del crecimiento modernizando la vieja narrativa. Donde antes algunos veían solo altos salarios o abundancia de carbón como chispas de la Revolución Industrial, Mokyr señala factores menos tangibles pero decisivos: una “cultura de crecimiento”, una ilustración práctica que permeó en inventores y empresarios, y la construcción social de un entorno donde las ideas podían prosperar. Este énfasis cultural no niega otros factores –el propio Mokyr reconoce el papel de recursos naturales, incentivos económicos, comercio, etc.–, pero explica la persistencia: por qué el crecimiento una vez iniciado no se agotó, sino que se volvió exponencial y contagioso. Mokyr proporcionó un relato históricamente fundamentado y analíticamente agudo de cómo las sociedades producen, organizan y difunden el conocimiento de forma que éste se auto-amplifique, revolucionando tanto la historia económica como nutriendo la teoría del crecimiento y las políticas, en una era en que el conocimiento intangible es el principal motor de la prosperidad.

El legado intelectual de Mokyr también ofrece un mensaje optimista: si hemos logrado romper las cadenas del estancamiento una vez, podríamos seguir haciéndolo. En un mundo donde algunos temen que el progreso tecnológico se esté desacelerando, Mokyr recuerda que los últimos 150 años han sido “milagrosos” en términos históricos: la expectativa de vida global se ha duplicado desde el siglo XIX, y comodidades impensables para nuestros antepasados hoy están al alcance de personas comunes. Sostiene que mientras mantengamos vivas las instituciones y la cultura que fomentan la innovación y el conocimiento, el horizonte del crecimiento sigue siendo prometedor.

La destrucción creativa como dinámica de crecimiento

La corriente que nos ha llevado hasta Mokyr supuso un cambio de enfoque en el pensamiento económico: implicó reconocer formalmente que el motor del crecimiento económico es, en última instancia, la innovación en sentido amplio: tecnológica, sí, pero también humana (nuevas habilidades) e institucional (mejores formas de organizar la sociedad y la economía). La teoría del crecimiento endógeno aportó una base rigurosa para afirmar que el progreso técnico no es un maná divino, sino el resultado de decisiones e incentivos dentro del sistema económico. En román paladino: las economías prosperan a largo plazo porque aprenden, inventan y se atreven a probar cosas nuevas.

Esta visión contrasta con la neoclásica tradicional en varios puntos clave. Por un lado, el crecimiento ya no es independiente de la política económica: gobiernos y sociedades pueden acelerar (o entorpecer) el desarrollo adoptando medidas que influyen en la creación de conocimiento. Por otro lado, desaparece el límite fijo impuesto por los rendimientos decrecientes del capital: si el conocimiento puede generar rendimientos crecientes (cuanto más sabemos, más fácil es seguir mejorando), entonces en teoría el crecimiento per cápita puede continuar indefinidamente mientras sigamos innovando. El frenazo ocurriría solo si dejamos de innovar (quizá porque se nos agote la imaginación) o si bloqueamos ese proceso.

Dentro de esta familia de teorías endógenas hubo diversas ramas. Algunos modelos enfatizaron la variedad de ideas. Otros subrayaron la acumulación de capital humano y el aprendizaje. Pero había otra intuición clásica que tardó un poco más en incorporarse formalmente: la visión del economista austro-americano Joseph Schumpeter, quien en 1942 había acuñado la expresión “destrucción creativa” para describir el mecanismo con el que el capitalismo encuentra mejoras reemplazando constantemente lo antiguo. Schumpeter pintó el proceso innovador como “tormentas” u “olas” de cambios tecnológicos donde cada avance “destruye” parcial o totalmente las viejas maneras de producir, haciendo que empresas establecidas caigan y surjan otras nuevas. Este proceso es creativo porque genera nuevos productos, nuevas industrias, nuevo valor; pero también es destructivo porque arrasa con lo obsoleto: oficios que desaparecen, tecnologías que quedan relegadas, fortunas empresariales que se evaporan. Schumpeter veía en estas turbulencias la esencia del crecimiento económico moderno.

Formalizar esa poderosa idea schumpeteriana no fue sencillo. Requirió integrar consideraciones de organización industrial (competencia entre empresas, incentivos para innovar, patentes, etc.) en un modelo macroeconómico de largo plazo. Esa es precisamente la contribución por la que se ha reconocido a Philippe Aghion y Peter Howitt. En 1992, estos economistas publicaron un artículo ya clásico en la revista Econometrica donde presentaron un modelo matemático de crecimiento a través de la destrucción creativa. En el modelo de Aghion-Howitt, las innovaciones llegan de forma aleatoria pero continua; cada vez que entra al mercado un producto “nuevo y mejor”, las empresas que vendían la versión antigua pierden mercado y pueden incluso desaparecer.

La innovación en su modelo es impulsada por el incentivo de monopolio temporal. Cuando una empresa inventa un producto significativamente mejor (o un proceso más eficiente), obtiene una ventaja competitiva: puede apropiarse de una cuota de mercado y obtener beneficios extraordinarios mientras dura su superioridad. Esa es la parte “creativa” del proceso, y explica la innovación como motor del crecimiento: las economías crecen a largo plazo gracias a la creación constante de nuevas ideas, productos y procesos. Pero al mismo tiempo, “lo nuevo destruye lo viejo”: la empresa que dominaba la tecnología previa ve caer sus ventas, se ve obligada a despedir trabajadores o incluso a desaparecer. El crecimiento es, por tanto, un proceso de renovación continua, con ganadores y perdedores. Los autores enfatizan que no es un proceso suave ni libre de fricción, sino dinámico y a veces conflictivo, obligando a una recomposición constante de la economía. Algo enormemente relevante en estos tiempos de IA en los que podríamos estar asomándonos a una nueva gran ola tecnoeconómica.

Hacia una nueva revolución tecnoeconómica

Dos son los hitos más relevantes comúnmente admitidos en la historiografía económica: la Revolución del Neolítico y la Revolución Industrial, analizada en sucesivos ciclos económicos. Hoy podríamos hallarnos en el ascenso de una nueva ola de innovación, acaso sin precedentes, de la mano de la Inteligencia Artificial.

Aghion y Howitt mostraron que, bajo condiciones razonables, la tasa de crecimiento a largo plazo resulta ser proporcional a la tasa de llegada de innovaciones (nuevas ideas por unidad de tiempo) y a los incentivos para generarlas. En otras palabras, si logramos una sociedad en la que las innovaciones aparezcan con suficiente frecuencia y las recompensas por innovar compensen los riesgos, podremos tener crecimiento sostenido e incluso estable, a pesar de que a nivel microeconómico haya un “churning” o rotación constante de empresas y tecnologías vencedoras y vencidas.

El mérito del modelo Aghion-Howitt fue conectar dos niveles: el micro (la empresa innovadora que compite) y el macro (la economía en crecimiento). Demostró rigurosamente cómo las decisiones de emprender e innovar, tomadas por miles de agentes en conflicto –nuevos entrantes vs. viejos incumbentes–, pueden traducirse en una tasa de crecimiento agregada positiva sostenida. Esto supuso un cambio de paradigma en la literatura del crecimiento: incorporó la heterogeneidad y las estrategias empresariales a un campo que antes trabajaba con “economías representativas” más simplificadas. De hecho, la publicación de 1992 abrió la puerta a un vasto número de extensiones y aplicaciones, dando nacimiento a lo que hoy llamamos modelos de crecimiento schumpeteriano.

Para visualizar la destrucción creativa basta pensar en ejemplos de nuestra vida cotidiana. Cada generación de tecnología reemplaza a la anterior: el teléfono móvil desplazó al teléfono fijo, y a su vez el smartphone desplazó al móvil tradicional; las cámaras digitales hundieron a gigantes de la fotografía química como Kodak; la música en streaming dejó obsoletos los CDs y los casetes, transformando por completo la industria musical. En cada caso, empresas líderes de la vieja ola se vieron superadas –algunas supieron adaptarse, otras quebraron–, pero los consumidores y la sociedad en su conjunto ganaron en eficiencia, calidad o comodidad (con matices, porque prácticas como la obsolescencia programada o la perversa métrica del PIB incentivan comportamientos que no suman precisamente calidad o eficiencia aunque incentiven el consumo). Así es el modus operandi del capitalismo moderno según esta teoría: un proceso de “creación continua” que conlleva “destrucción continua”, en el que, al más puro estilo de Heráclito, el cambio es la única constante.

Aghion y Howitt mostraron que existe un equilibrio donde las innovaciones ocurren lo suficientemente rápido para sostener el crecimiento, pero no tan rápido como para desincentivar la inversión innovadora. Este delicado balance explica por qué el crecimiento observados en economías avanzadas suele ser relativamente estable en torno a ciertas tasas (1-2% anual en PIB per cápita): es el resultado de ese tira y afloja entre las fuerzas creativas y los frenos destructivos.

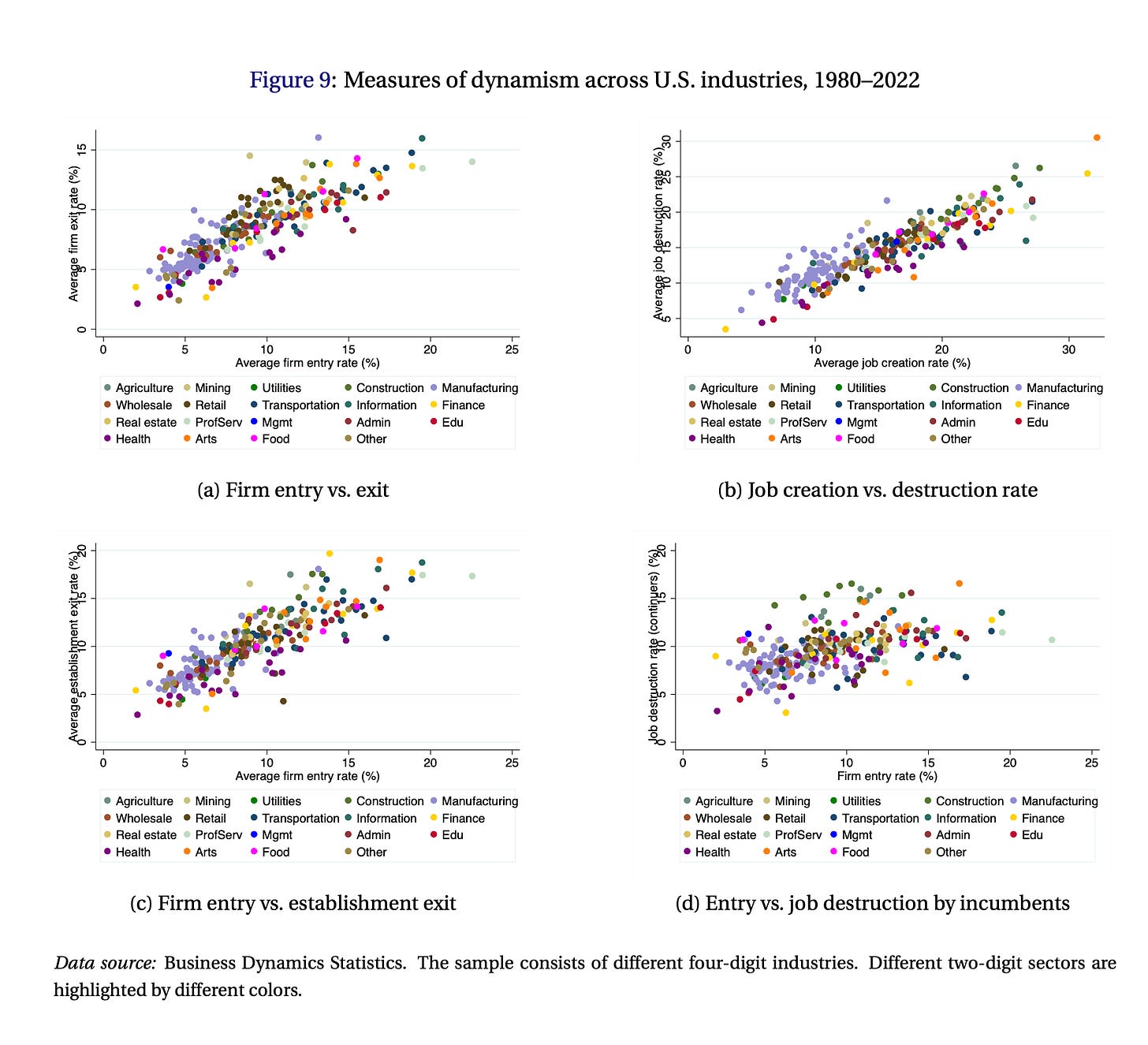

La visión de Aghion y Howitt ha sido extremadamente influyente. Su paradigma de destrucción creativa se ha convertido en estándar en muchos análisis de cómo la tecnología afecta al empleo, la desigualdad y la competitividad. Gracias a su modelo, entendemos mejor fenómenos como la rotación de empresas (altas tasas de nacimiento y muerte de negocios en economías dinámicas) o la reestructuración sectorial cuando hay disrupciones tecnológicas. Por ejemplo, la entrada de empresas digitales en sectores tradicionales (como Uber en el transporte o Amazon en el comercio minorista) sigue los patrones de su teoría: nuevas tecnologías que aumentan la productividad global pero desplazan a actores tradicionales. La evidencia empírica respalda esta idea de “churn”: en países como EEUU, cada año muere alrededor del 10% de las empresas y nace otro tanto, y este proceso de destrucción y creación de negocios está fuertemente correlacionado con aumentos de productividad agregada.

Un aspecto valioso de la obra de Aghion (muchas veces en colaboración con otros) es que no se quedó en la teoría abstracta, sino que ha explorado implicaciones prácticas y normativas. Por ejemplo, Aghion investigó la relación entre competencia y innovación, encontrando evidencia de que es una relación de “U invertida”: un nivel moderado de competencia en un sector maximiza la innovación, mientras que ni el monopolio total ni la competencia desenfrenada son óptimos. Esto apoya políticas antimonopolio inteligentes, que eviten tanto la concentración excesiva (que puede adormecer la innovación) como barreras demasiado bajas (que pueden reducir los incentivos a invertir en I+D porque cualquier nuevo avance sería inmediatamente erosionado por imitadores). También han estudiado cómo las políticas de patentes, subsidios y educación afectan la tasa de innovación.

Es importante resaltar que sus hallazgos no son puramente celebratorios de la innovación; también traen un mensaje de cautela, pues la destrucción creativa conlleva conflictos, con grupos de interés que se benefician del statu quo y que pueden tener incentivos para bloquear el progreso y la innovación, al mismo tiempo que sufren transiciones nada sencillas que es preciso acompañar. Por eso, junto a Mokyr, sus hallazgos han conectado con esa idea de que la sociedad debe estar abierta al cambio y limitar el poder de quienes querrían impedirlo para proteger sus privilegios. Solo así la “rueda de la innovación” puede seguir girando libremente.

De la teoría a la práctica

Las ideas de Mokyr, Aghion y Howitt no se han quedado en el papel. Han ejercido una influencia notable en la manera en que gobiernos e instituciones abordan el desarrollo económico. Así, han reforzado el consenso sobre la importancia central de la educación, la investigación y la innovación tecnológica como pilares del progreso. Si el crecimiento a largo plazo depende de generar conocimiento nuevo y aplicarlo, entonces invertir en capital humano y en I+D no es un lujo, sino una necesidad estratégica, corroborando importantes políticas públicas que subvencionan a la investigación básica e invierten en I+D e infraestructuras tecnológicas, crean parques tecnológicos y fomentan la colaboración entre universidades y empresas, incentivando fiscalmente a la innovación empresarial y protegiendo los derechos de propiedad intelectual. El propio Aghion ha asesorado a gobiernos defendiendo reformas estructurales que faciliten la competencia y la innovación en la economía: Desde cómo fomentar un ecosistema de capital riesgo en Europa hasta cómo reformar la legislación de competencia para adaptarla a la era digital, en la que gigantes como Google o Amazon pueden ejercer un poder oligopólico que frena a nuevos innovadores.

De hecho, un campo donde las ideas de Aghion y Howitt están teniendo eco es el de la política de competencia en la economía digital. Como ha señalado Aghion, cuando pocas empresas dominan un mercado emergente (como las grandes plataformas tecnológicas), existe el riesgo de que bloqueen el crecimiento de otras compañías, desincentivando a posibles emprendedores porque saben que las grandes podrían aplastarlos con tácticas desleales. En EEUU, las leyes antitrust tradicionales se han centrado casi exclusivamente en si una empresa tiene una cuota de mercado elevada, sin examinar suficientemente si está obstaculizando la aparición de nuevas firmas. Esta perspectiva, derivada directamente del modelo schumpeteriano, sugiere actualizar los criterios de regulación para garantizar que la “destrucción creativa” pueda operar también en la era de las plataformas digitales, evitando monopolios enquistados o incluso oligopolios que se convierten en un cártel tácito que actúa como lagos estancados en el flujo de la innovación.

Otro ámbito de influencia es el del mercado laboral y la protección social. Al reconocer que el progreso tecnológico puede dejar perdedores temporales (por ejemplo, trabajadores cuyos empleos son automatizados o desplazados), las teorías de crecimiento endógeno con destrucción creativa han alimentado modelos de flexiguridad. Países escandinavos, particularmente Dinamarca, han implementado esquemas donde es relativamente fácil para las empresas ajustar su plantilla, pero al mismo tiempo el Estado ofrece una robusta red de seguridad: seguro de desempleo generoso, programas de recualificación y ayuda activa para encontrar nuevo empleo. Esto encaja con la recomendación de “gestionar las transiciones” que subrayan Aghion y Howitt, frente a la idea de quienes piensan que un gran estado de bienestar frena la innovación. La educación es clave para hallar esos “Einsteins perdidos” en familias sin educación. La igualdad de oportunidades en educación no solo es justa, sino que potencia el crecimiento a largo plazo al ampliar la base de innovadores.

En términos de desarrollo económico comparado, las teorías endógenas han influido en cómo vemos la brecha entre naciones. Antes se asumía que los países pobres convergirían automáticamente hacia los ricos si adoptaban buenas políticas macro y acumulaban capital. Ahora entendemos que sin capacidades de innovación o adaptación tecnológica, esa convergencia no ocurre mágicamente. Países como Corea del Sur, por ejemplo, salieron del subdesarrollo combinando inversión masiva en educación con políticas industriales orientadas a la innovación; captaron tecnología del exterior, sí, pero rápidamente crearon sus propios centros de I+D y marcas tecnológicas. Por contraste, naciones que solo importaron maquinaria pero no desarrollaron capital humano ni ecosistemas de innovación quedaron atrapadas en la “trampa de ingresos medios”.

China es un caso paradigmático. Ha invertido masivamente en investigación científica y desarrollo tecnológico en las últimas décadas, reconociendo que no podía depender indefinidamente de ser “la fábrica del mundo” con mano de obra barata. El resultado ha sido un acelerado progreso en campos como la inteligencia artificial, telecomunicaciones o energías renovables. Precisamente este giro ha permitido que China haya pasado en pocas décadas de ser una de las economías más pobres del mundo a disputar la hegemonía estadounidense, bajo una fuerte perspectiva histórica que considera que el último par de siglos de hegemonía occidental han sido un lapsus que ya pagaron en el siglo de la humillación tras el “despiste histórico” que supuso su renuncia temporal a la curiosidad. Sin embargo, la propia teoría de Mokyr y de Aghion ilumina los desafíos a los que todavía China se enfrenta, pues para liderar auténticamente innovaciones fundamentales, es posible que la falta de libertad intelectual y política plenas puedan ofrecer rémoras, habiéndose mostrado como ingredientes muy importantes para las grandes oleadas de innovación disruptiva.

Conocimiento, fragilidad, desigualdad y sostenibilidad: una reflexión final

Este premio Nobel que celebra el trabajo de Mokyr, Aghion y Howitt, no solo aplaude avances académicos. Creo que visibiliza una conversación más profunda sobre el sentido y los desafíos del progreso. Sus ideas, tomadas en conjunto, dibujan un relato poderoso y optimista: el conocimiento engendra más conocimiento, la innovación nos puede llevar a niveles de prosperidad inimaginables, y la economía bien entendida es un motor que convierte ideas en bienestar. En última instancia, su mensaje trasciende la economía que deja de entenderse como la gestión de la escasez, y se dibuja como la aventura de expandir las fronteras de lo posible a través del ingenio. Es una lección sobre la capacidad humana de reinventarse. Una lección sobre una prosperidad que no proviene solo de tener más recursos físicos, sino de mantener viva esa chispa de la creatividad y la curiosidad. En apenas dos siglos, la humanidad escapó de la trampa del estancamiento para ver multiplicadas varias veces sus condiciones de vida promedio. Aquello que fue siempre el privilegio de unos pocos a lo largo de la historia se ha extendido a gran parte del globo. Este milagro de progreso sostenido ha sido posible por un círculo virtuoso de creación e innovación que requiere tanto de la chispa individual del genio emprendedor como del combustible colectivo de una sociedad abierta al cambio.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que el progreso es automático o linealmente benevolente. Una de las lecciones más importantes de estos economistas es que el crecimiento sostenido no puede darse por sentado. El riesgo de volver a caer en el estancamiento es persistente, y mantener la dinámica de la destrucción creativa y el clima cultural que promueve el emprendimiento y la innovación basados en el conocimiento es muy frágil. Más en tiempos de hiperemocionalidad que reniega del fundamento científico que sustenta nuestro bienestar. Más en tiempos en los que las pseudociencias y las teorías de la conspiración cercenan la confianza compartida en las instituciones que nos amparan. Más en tiempos de ideología postmoderna que censura la libertad de expresión bajo el pretexto de no alimentar el odio. Y todo ello sin olvidar las amenazas recurrentes que pueden desviar al propio sistema, como la consolidación de oligopolios que frenan la competencia, las restricciones a la libertad académica o empresarial que asfixian la creatividad o la falta de difusión global del conocimiento. La historia nos enseña que grandes civilizaciones del pasado alcanzaron cúspides tecnológicas para luego declinar cuando el contexto político-social dejó de ser propicio para la innovación. Nada garantiza que sigamos en la misma racha del último par de siglos si no lo cuidamos.

Y eso pasa por vigilar también la desigualdad tolerable, que incentiva el emprendimiento pero que al mismo tiempo debe templarse para garantizar la cohesión que mantiene el consenso cultural en torno a este modelo de progreso. En un mundo impulsado por la innovación, la brecha entre quienes poseen habilidades y capital para innovar y quienes no puede ensancharse hasta límites que rompan lo sostenible. Que vayamos a ser capaces, por ejemplo, de generar nuevos puestos de trabajo a la misma tasa a la que los destruimos con las automatizaciones provocadas por la IA forma parte de esta reflexión. Una tecnología así de disruptiva puede generar inmensas oportunidades de riqueza para algunos, e incluso de longevidad y mejora biológica, mientras desplaza a muchos trabajadores y a capas de la población que no accedan a sus beneficios, hasta que estallen conflictos sociales irreconciliables. Cerrar la brecha digital al mismo tiempo que se aseguran las patentes y los derechos intelectuales debe ser factible si queremos encontrar un equilibrio entre recompensar la innovación y permitir la difusión y acumulación de nuevas invenciones.

Además, hay un elemento filosófico en la obra de estos economistas que nos invita a ponderar la relación entre progreso y condición humana. La teoría del crecimiento endógeno, potenciada por la destrucción creativa, es una historia de constante cambio, de un perpetuum mobile de la economía que nunca se detiene. Algunos críticos se preguntan si un crecimiento indefinido es sostenible en un planeta finito, cuestión especialmente acuciante con la crisis climática. Probablemente, las propuestas decrecentistas que plantean detener e incluso invertir el crecimiento no ofrecen alternativas que no nos devuelvan a una precariedad casi preindustrial. Apostar por un crecimiento sostenible que reduzca su impacto ambiental desacoplándolo de las emisiones parece la única salida. Al menos mientras se mantenga dentro de los límites planetarios hasta que la tecnología nos permita rebasarlos. En esta postura se alinean Mokyr y Aghion, herederos de cierto optimismo ilustrado que considera que los problemas creados por el hombre pueden solucionarse con más conocimiento y mejor tecnología, si actuamos con decisión.

Pero aún hay otro desafío sociológico y filosófico y es el de la plasticidad cultural para absorber tasas de innovación aceleradas. Si la velocidad del cambio sigue aumentando a ritmos vertiginosos, es posible que se produzca ese desfase prometeico del que advertía Günther Anders hace décadas que nos impida asimilar socialmente estas innovaciones. Este desfase consiste en que nuestra capacidad de producción tecnológica acabe desbordando a nuestras capacidades de comprender, imaginar, sentir o asumir éticamente sus consecuencias (especialmente si se adentra en el terreno biológico de nuestra propia definición como especie). Si seguimos teniendo que redoblar esfuerzos en formación continua, adaptabilidad y resiliencia social para asimilar transiciones cada vez más frecuentes, rápidas y casi siempre dolorosas, el tren podría descarrilar.

Mientras, será necesario que cada nueva generación vuelva a hacer suyo el proyecto ilustrado y reencienda esa chispa para alimentar el progreso, que no puede simplemente heredarse y acomodarse en su statu quo, sino que debe mantenerse abierta al cambio, apostando por la educación, la ciencia, la innovación y por instituciones justas que permitan que todo el potencial humano se realice de forma equilibrada y sostenible. La llama que encendieron hace siglos aquellos artesanos y filósofos de la naturaleza sigue ardiendo. Depende de nosotros avivarla y hacer que su luz ilumine a todos por igual en el camino del progreso. Los premiados se sumaron a esa causa.

Gracias por leerme.

Desde luego, un premio a la esperanza en un futuro mejor. En nuestras manos queda la responsabilidad.