El desfase y la vergüenza prometeicos

Viejas reflexiones actualizadas de un filósofo un tanto olvidado sobre la obsolescencia humana ante la tecnología

Quizá fue ese momento en el que comenzaron a alternar grupos de amigos distintos. A tener conversaciones cuyas prioridades diferían. O quizá fue cuando, en la intimidad, sus palabras dejaron aflorar diferencias irreconciliables de carácter, discursos incapaces de sintonizarse. Ella iba abrazando un sionismo preocupado por los acontecimientos antisemitas y los movimientos totalitarios; él, a pesar de que también era judío, se iba comprometiendo cada vez más con un marxismo militante que observaba con pesimismo el desarrollo tecnológico. El caso es que, a pesar de salir airosos de la huida de Alemania, la distancia acabó haciéndose insalvable y el matrimonio entre Hanna y Günther fracasó.

Ella, Hanna Arendt, acabaría con el tiempo convirtiéndose en una de las filósofas más reconocidas del siglo XX, especialmente con su análisis sobre la banalidad del mal, ante la impertérrita administración del totalitarismo. Él, Günther Anders, filósofo de origen polaco, desarrollaría un trabajo reflexivo algo intermitente y eclipsado, pero que lo llevó a un activismo comprometido por el pacifismo. Ambos, impactados por el peligro nuclear al que se asomaba la época de postguerra, respondieron a su circunstancia, dividida por aquel telón de acero entre los bloques de la Guerra Fría y amenazada por la tecnología atómica.

Hoy, la revolución del deep learning y la IA en general está trayendo de nuevo al debate preocupaciones por el impacto de la tecnología que recuerdan a las de entonces. Así sucede con las de la afamada Escuela de Frankfurt que, por ejemplo, inspira al reciente libro de Daniel Innerarity titulado Teoría Crítica de la Inteligencia Artificial que he comenzado a degustar. Quizá otro día lo comentemos. Pero sería injusto no reconocer la influencia que tuvo en aquella Escuela el viejo Anders, uno de los pioneros de la filosofía de la tecnología. Algunas de sus ideas merecen especialmente atención porque hace décadas ya nos hablaba de la posible obsolescencia del hombre, y de su incapacidad para asimilar y contener ética y políticamente el poder y la violencia de su propio desarrollo tecnológico al ritmo vertiginoso con que avanza. Un ritmo que le enorgullece pero que también le estremece hasta la vergüenza.

El precio del pacifismo

Anders no fue un pensador cómodo. El ejercicio crítico auténtico no suele serlo. Su actividad no permaneció en los confines de la academia. De hecho, apenas tuvo ecos genuinamente filosóficos más allá de su Alemania, en la que publicó sólo a su regreso. No como la archicitada Escuela de Frankfurt, mentada en tantos lugares. Entre otros, en el prólogo de ese libro de Innerarity, que dedica a Habermas, y en el que confiesa haberse sentido especialmente inspirado al escribirlo desde la sede donde aquellos autores crearon su obra:

En el que fue el despacho de Adorno he pensado muchas veces qué teoría crítica habría escrito él de haber conocido el actual despliegue de la inteligencia artificial.

Como hace Innerarity con Adorno, me gustaría hoy preguntarme qué reflexión habría desarrollado Günther Anders ante el actual desarrollo e impacto inminente de la IA. Particularmente porque Innerarity no lo nombra en ningún momento — quizá eludiendo su tono más catastrofista — pero también porque Anders fue, precisamente, condecorado con el premio Theodor Adorno, el más alto galardón de la filosofía alemana. Pero ya llegaremos a ese instante.

Anders fue primo de Walter Benjamin, el filósofo que observó con estupor el avance terrorífico de la historia movida por el progreso y que también se mantuvo en la esfera de la Escuela de Frankfurt. Como su primo, Anders influyó en el pensamiento de la Escuela de forma notable, aunque nunca llegó a embarcarse en la carrera académica que le hubiera permitido ser reconocido y alcanzar otro renombre. Después de estudiar con Heidegger, como Hanna, se doctoró bajo la dirección del mismo Husserl. Pero pronto optó por discontinuar su actividad. En sus propias palabras, la suya fue una “filosofía ocasional” (Gelegenheitsphilosophie). Y cuando publicó, decidió cambiar su apellido.

En realidad, su nombre era Günther Stern. Pero ya en los años veinte, mientras trabajaba como periodista en Berlín, decidió adoptar el pseudónimo de Anders. En aquella decisión parece que pudo haber más de una razón: la primera, evitar la incomodidad en el periódico de añadir otro apellido más de origen judío, en un clima de creciente antisemitismo en el que se iba fraguando el mito de la puñalada por la espalda. Otra razón, al parecer, fue distanciarse de la fama que ya habían alcanzado sus padres, Clara y William Stern, pioneros en la psicología del desarrollo infantil. Pero quizá hubo una razón más profunda. Günther quería ser otro. Eso es lo que significa Anders en alemán.

Y eso fue Günther para Hanna Arendt, el otro: tras su conocido idilio con el profesor Heidegger, Arendt acabó casándose en 1929 con su compañero de pupitre en aquellos mismos seminarios. Apenas duraron una década juntos, y su ruptura parece que fue razonablemente amistosa. Pero poco ayudó aquella década profundamente convulsa, particularmente por el ascenso del nazismo y la creciente persecución judía. Anders no acababa de encontrar su sitio en la academia y comenzó a escribir algunas novelas sobre las prácticas totalitarias del lavado de cerebro. Su amigo Bertolt Brecht, que también observaba cómo cuando el delito se multiplica, nadie quiere verlo — tan vigente en estos días —, avaló una de sus novelas ante una conocida editorial poco antes de que los nazis tomaran el poder. Pero, en cuanto Hitler fue proclamado canciller, huir se convirtió en la necesidad prioritaria de Anders. Exiliado primero en Francia, donde definitivamente separó su camino del de Arendt, y después en EEUU, Anders encontraría en el escenario de la tensión de la Guerra Fría y sus incertidumbres entre los grandes gigantes tecnológicos la fuente para su reflexión.

Sin embargo, su intermitencia filosófica tuvo que ver probablemente con que su preocupación ante la posible destrucción del mundo no fue solo intelectual sino personal, pues se involucró abiertamente como un pacifista convencido e incluso como un activista contra el desarrollo de las bombas atómicas. De hecho, en ese interés mantuvo una correspondencia con el norteamericano Claude Eatherly, que había sido el piloto del avión de reconocimiento climático que seleccionó el objetivo al Enola Gay en el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima. Aquella correspondencia acabaría en una obra de principios de los años sesenta que se titulaba Burning conscience, y que mostraba a un Eatherly que sentía tal culpabilidad por su colaboración con el bombardeo de Hiroshima que se dedicó a cometer delitos para que lo ingresaran en prisión y de esa forma tratar de expiar su culpa. La actitud de Eatherly lo conminó a pasarse buena parte de su vida entre la prisión y el manicomio, y a ser considerado una figura incómoda para los cánones bélicos de la administración norteamericana. Aquella obra sobre su correspondencia cruzada, por su parte, también le trajo a Anders un sinsabor importante porque lo declararon, para sorpresa de nadie, un comunista y, por tanto, una persona non grata en Estados Unidos. El precio del pacifismo.

Esta experiencia, sin embargo, alimentó su reflexión filosófica que coaguló en la que probablemente fue su obra más importante, La obsolescencia del hombre (Die Antiquierheit des Menschen), que fue publicada en dos tomos con más de dos décadas de diferencia, entre 1956 y 1980. Y en ella gravitaron dos ideas centrales: el desfase y la vergüenza prometeicos.

El desfase prometeico

Decía McLuhan que “conducimos cada vez más deprisa hacia el futuro, tratando de guiarnos solo con el espejo retrovisor”. Ese retrovisor entronca con lo que decía Kierkegaard acerca de que la vida sólo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero tiene que ser vivida hacia delante. Y viviendo hacia delante, el progreso tecnológico nos ha brindado efectivamente un acelerador que siempre nos hace perder algunas plumas de Ícaro. Que hace mucho que dejó atrás un punto de no retorno a la esfera natural de la que procedemos — y que sólo los más ingenuos añoran, porque a pesar de los problemas de abundancia que sufrimos, nadie querría en su sano juicio disfrutar de los problemas de escasez que históricamente hemos vivido. Pero el progreso brinda un poder que tiene sus aristas.

Como hiciera Arendt, Anders se centró en esa palabra del idioma alemán que se emplea tanto para el poder como para la violencia: Gewalt. Y advirtió que la adquisición de poder de la tecnología le brinda una capacidad inherente de violencia sobre el ser humano. El ejemplo de Auschwitz lo desconcertó cuando pudo visitarlo, hasta sentirse culpable por haberlo evitado. Pero sin duda el de Hiroshima, carteándose con Eatherly, lo transformó. Encontró una inevitable conexión entre los tecnomataderos de los campos de concentración y su perfeccionamiento en las armas atómicas de destrucción masiva.

No todo habría acabado con la guerra mundial. Una dirección proyectada en esa tercera etapa de la postguerra daba continuidad a este crecimiento del poder tecnológico en la sociedad de consumo, que emerge sobre sus hombros. Anders veía que ese crecimiento del poder y la violencia de la tecnología envenenaba el medio ambiente y fragmentaba a la humanidad entre los más opulentos y los más miserables. La tecnología seguía creciendo al servicio de su propio consumo: más coches, más armas, más cemento, más turismo y más ingesta de contenidos frívolos y fabricados en cadena, mutilando cualquier sutileza y espíritu crítico que pudiera florecer en la cultura. Anders, en particular, se cebó duramente con la televisión de la cultura de masas, que surgía a finales de los años cincuenta, fijándose en su papel central que se interpone entre los miembros de la familia en la mesa o presidiendo el centro del salón que desplaza al hogar, ese cuyo fuego nos fraguó como especie.

Ante el temor a quedarse atrás, el bloque comunista, idolatrando esa misma tecnología como herramienta de emancipación en manos del proletariado, había acabado para Anders por echarse en manos del mismo crecimiento tecnológico ciego. La llegada de un accidente como el de Three Mile Island o la catástrofe como Chernobyl, en la visión de Anders, eran inevitables: el hombre al final acabaría perdiendo el dominio de ese poder-violencia y se aniquilaría.

Como dijera Adorno, la tecnología, lejos de conducir del salvajismo a la humanidad, había llevado “de la honda a la superbomba”. Hiroshima abrió los ojos de Anders y le reveló la desproporción radical entre la capacidad técnica de destrucción total y la capacidad moral de anticipar, comprender y sentir su horror. La fe ciega en el progreso había hecho a la entera humanidad vulnerable: “La humanidad como conjunto es eliminable”. En definitiva, el hombre produce más de lo que puede imaginar, más de lo que puede responsabilizarse, no es consciente de todo lo que puede llegar a desencadenar y produce porque cree no sólo que puede, sino que debe hacerlo.

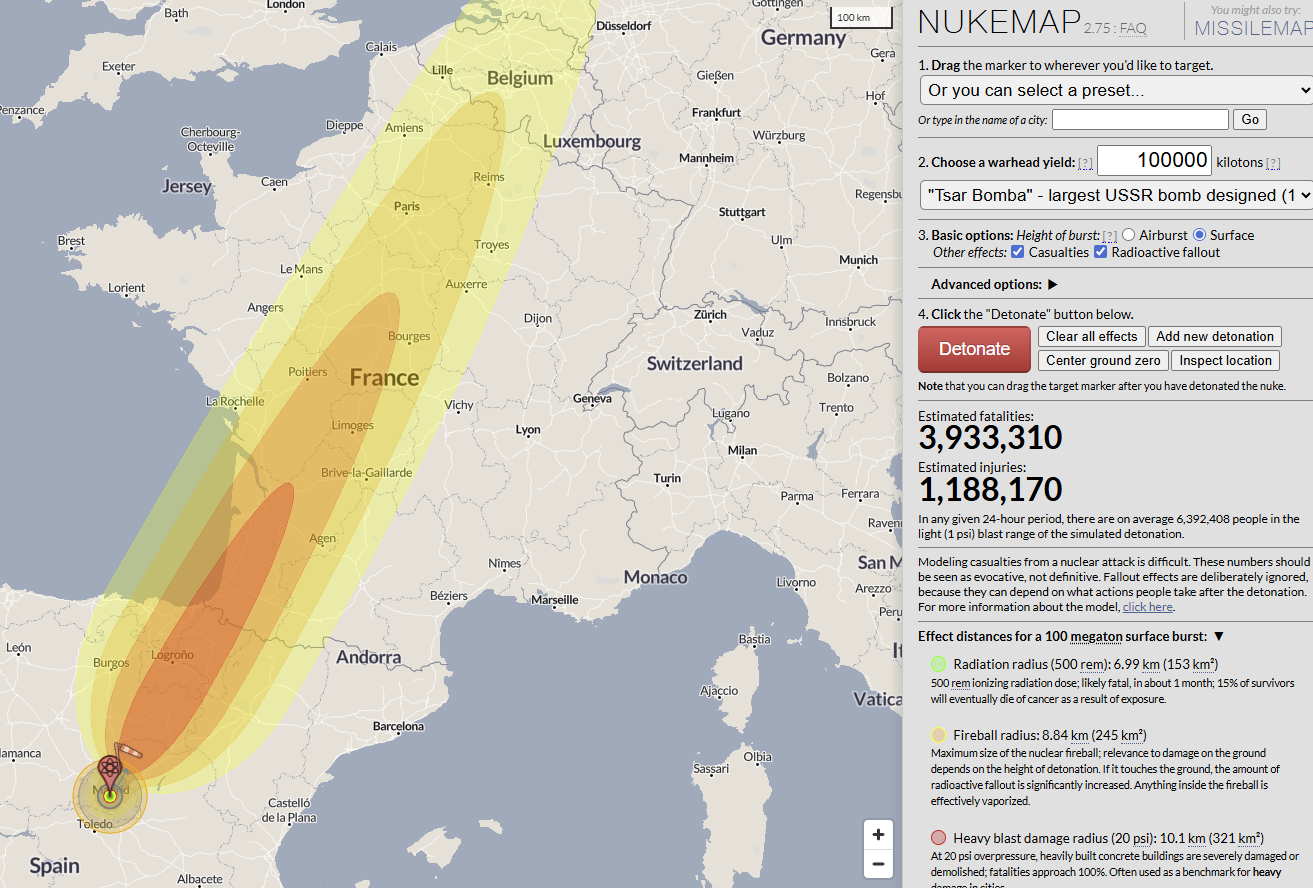

Ese es en esencia el desfase o desnivel prometeico: el desacoplamiento que se produce entre nuestra capacidad de producción tecnológica y nuestras capacidades de comprender, imaginar, sentir o asumir éticamente sus consecuencias. No somos capaces de anticipar y de imaginar nuestra capacidad de destrucción que la tecnología nos habilita. El caso del propio Eatherly lo mostraba al verse hundido incapaz de asumir lo que había contribuido a realizar. Los megatones de la bomba atómica de pronto revelan esa distancia atroz, esa distancia que desborda toda categoría moral.

Salvando las distancias catastróficas, los ecos del concepto de desfase prometeico en nuestro presente tan mediáticamente protagonizado por la revolución de la IA son inevitables: incluso los responsables de las grandes empresas tecnológicas advierten del peligro, incluso existencial para la humanidad, del desarrollo de esta tecnología. Sus peticiones de moratorias no son sino burdas artimañas para ganar tiempo y seguir en la pugna en una dura competencia, pero sus advertencias también estremecen un tanto ante la idea de que podamos no estar siendo capaces de ponderar debidamente las consecuencias del desarrollo de una tecnología semejante. Quizá, como bien contaba Javier Fuentes, estemos percibiendo los primeros síntomas del crepúsculo, la llegada de las primeras cenizas del Vesubio en nuestra Pompeya.

Ciertamente, el determinismo tecnológico de Anders es contraproducente porque parece exonerarnos de toda responsabilidad, y podría paralizar cualquier intento por reconducir o incluso detener cualquier tecnología perniciosa. Pero está en nuestra mano modular esta lógica optimizadora del rédito económico y de reconocimiento social que está impulsando el desarrollo tecnológico de la IA, y que se encuentra absorbiendo la mayor capitalización bursátil de la historia, alimentando una burbuja cuyo estallido podría provocar consecuencias impredecibles.

Un puñado de líderes tecnológicos, recibidos para su satisfacción ególatra por gobiernos e instituciones como mesías, amasan expectativas tecno-optimistas y las aderezan con miedos apocalípticos, que siempre venden. Pero, como intuyera Anders, son en el fondo incapaces de calibrar desde la cúspide de sus organizaciones el potencial de sus desarrollos ni anticipar su impacto social, económico, político y ecológico reales. Aunque no parecen tener reparos en disimular las previsibles aplicaciones que tendrán en el ámbito bélico, tras los suculentos contratos firmados con ministerios de defensa de diversos países que ya están diseñando máquinas autónomas para matar sin escrúpulo ni titubeo moral.

La concentración oligárquica del poder tecnológico de la IA — el famoso tecnofeudalismo — facilita esa arbitrariedad y este descontrol: hay un desfase entre esta tecnología de dioses y las instituciones prácticamente medievales de que disponemos para controlarlas, parafraseando a E. O. Wilson. Y su complejidad y radical aceleración impide que exista capital humano suficiente en todas las instancias para entender todas sus dimensiones y derivadas.

La propia complejidad de las organizaciones que la desarrollan desarraiga al individuo que trabaja para ellas impidiéndole tomar consciencia y por tanto agencia moral sobre sus consecuencias. Es la indiferencia moral del arquitecto cuyo software acaba teledirigiendo drones armados o mortíferos misiles sobre población lejana a la que no conoce. Pero ahora catalizada a través de la opacidad de las cajas negras de las redes neuronales profundas. Esta indiferencia emerge porque nuestra empatía no está biológicamente preparada, pues se configuró para favorecer la cooperación y compensar el instinto agresivo que empuñaba un arma labrada con nuestras manos y se hundía en la carne del otro mientras sostenía su mirada, al decir de Lévinas.

Pero no solo la multiplicación de nuestra capacidad de agresión impulsada por IA nos resulta inescrutable, sino la totalidad de su impacto biológico, social, económico, político o ecológico. Desarrollar una ética de la anticipación, como propone Anders, que prevea todas las consecuencias de nuestros productos tecnológicos, parece obligada. Pero el carácter opaco de las redes neuronales profundas, su recursividad, la velocidad vertiginosa del cambio, y el mundo de creciente incertidumbre en el que se está desarrollando, hacen que la dificultad para valorar que la IA sea tecnológicamente eficiente — es decir, que se limite a cumplir nada que más que con sus objetivos primordiales sin generar resultados colaterales indeseados — sea una quimera.

Porque los retos a los que apenas nos asomamos se multiplican sobre la digitalización de la democracia, sobre la pérdida de hechos razonablemente compartidos, sobre el impacto emocional y existencial del desempleo tecnológico, sobre las consecuencias de que podamos llegar a vivir lo que no está escrito, o a aumentar de forma inexorable nuestra tecnodependencia. No necesariamente dentro de un discurso apocalíptico, sino porque ni siquiera estamos preparados biológica, mental y socialmente para gestionar una hipotética era de abundancia como plantea Daniel Arjona. Aunque, dicho sea de paso, no me avergüenza confesar que prefiero lidiar con los nuevos problemas de abundancia que surjan que con los viejos conocidos de la escasez. Pero otras facetas de la IA sí provocan vergüenza.

La vergüenza prometeica

Cuando Anders regresó a Europa y pudo visitar el campo de Auschwitz del que se libró por los pelos, experimentó una profunda vergüenza y dejó escrito:

“Si se me pregunta qué día me avergoncé absolutamente, responderé: en esta tarde de verano cuando en Auschwitz estuve ante los montones de anteojos, de zapatos, de dentaduras postizas, de manojos de cabellos humanos, de maletas sin dueño. Porque allí tendrían que haber estado también mis anteojos, mis dientes, mis zapatos, mi maleta. Y me sentí — ya que no había sido un preso en Auschwitz porque me había salvado por casualidad — sí, me sentí un desertor”.

El abismal poder destructor de una tecnología industrializada al servicio del mal avergonzaba a Anders por haberse desmigado insolidariamente de su grupo. Pero tras esa vergüenza, exagerada si nos resulta comprensible que preservase su propia vida, hay otra más profunda que inspiró a Anders: La que siente el hombre al verse superado por su creación. Esta es, en esencia, la “vergüenza prometeica”.

La perfección de la obra industrialmente producida, en una cadena de montaje cuyos errores han sido depurados hasta la extenuación, nos acaba avergonzando. No encontramos en ella imperfección alguna. Prometeo, ante el calor y la luz de la tecnología que trae, se pregunta quién es en realidad, y sufre esa vergüenza “ante la humillantemente alta calidad de las cosas fabricadas”. ¿De qué se avergüenza? Anders es contundente: “de que nacimos, de que no fuimos manufacturados”. Y usa Anders precisamente la vergüenza de Prometeo, patrón de los filósofos, porque este no sólo trae la tecnología ígnea y todas las que con ella son posibles, sino que aduce su capacidad para anticiparse y sentir vértigo. No otra cosa significa Prometeo sino el que ve el porvenir. Uno que le hará obsoleto.

Nuestro mañana comienza a atisbar que la optimización tecnológica de la IA no sólo devuelve diseños a la altura de los que la selección natural ha tardado millones de años en pulir, sino que comienza a escrutar mucho mejor que nosotros el enigmático patrón de la belleza hasta pulverizarla y postrarnos ante ella. La IA parece estar escudriñándola entre nuestro instinto y nuestro sentido estético. Y es una belleza que se nos escapa de las manos, que abruma, extasía pero deprime, remitiéndonos a una realidad ideal, al estilo platónico, aparentemente mejor que la misma realidad, que puede succionarnos hasta la evasión con un enorme poder atractivo, o que puede narcotizarnos por completo y renunciar al contacto con los demás.

Para Anders, el hombre siente que no está a la altura de la perfección de sus productos. Es un nuevo tipo de alienación, distinta a la marxista, y que el propio Kasparov comenzó a sentir cuando fue derrotado por Deep Blue, o que también experimentó Le Sedol cuando perdió ante AlphaGo. Ser humano podría dejar de ser ese distintivo que nos ha hecho sentir cúspide de la naturaleza, máxima de la Creación, y que todavía nos hace sentir cierto orgullo. La obsolescencia del hombre asoma así, avergonzándolo. Sin saber si ante el impacto de la IA habrá resignación o revuelta ludita, vamos añadiendo ejemplares a la colección de joyas de la vieja tecnofobia.

Nos reímos todavía de las alucinaciones, contradicciones y fallos flagrantes de la IA. Pero cada vez lo hacemos más bajito, avergonzados por ver que sólo hace un par de años nos desternillábamos de la cutrez con la que Will Smith comía espaguetis en sus primeras simulaciones con IA y que ahora nos resulta indistinguible del real:

La obsolescencia del hombre seguramente quede aún lejos. Los pronósticos de una singularidad siguen sobrevendiendo un nuevo milenarismo postmoderno basado en la tecnología, manteniéndonos a la espera de un nuevo Godot que nunca llega. Conviviremos con la IA en cierta simbiosis, probablemente, y seguiremos apreciando nuestra miseria frente a la IA, porque la gente seguirá prefiriendo a la gente en mil facetas. Pero de esa misma interacción surgirán nuevos e imprevisibles escenarios que aquilatarán el concepto de desfase prometeico de Anders, a la vez que nos harán sentir nuevas versiones de esa vergüenza que describió, como la que sentiremos cuando un perfecto e inmaculado agente de IA, en un hospital o en un asistente de vestuario, nos vea por primera vez desnudos.

El reconocimiento

En los años sesenta y setenta, Günther Anders junto con Heinrich Böll, el obispo Scharf, el teólogo Gollwitzer, el filósofo Ernst Bloch y otros intelectuales encabezaron el gran movimiento pacifista alemán contra la instalación de los cohetes atómicos norteamericanos en territorio germano, que pretendían defenderlo supuestamente de la amenaza soviética, y extendieron su protesta pacífica contra las centrales atómicas. Después de varias décadas de activismo pacifista, en 1983 Günther Anders recibió el premio Theodor Adorno, el más alto galardón de la filosofía alemana. Fue en Fráncfort, en la iglesia de San Pablo, símbolo de la Revolución de 1848. El premio le correspondió entregarlo al burgomaestre de la ciudad que por aquel entonces era Walter Wallmann, un demócrata cristiano que se oponía profundamente a las ideas del filósofo. El político dijo:

“Honramos aquí al filósofo Günther Anders porque él nos contradice, nos advierte constantemente, nos sacude”.

Anders, conocido por su trayectoria progresista, le respondió con cierta ironía:

“Soy sólo un conservador ontológico, en principio, que trata de que el mundo se conserve para poder modificarlo”.

A veces lo más progresista es ser conservador. Y las viejas ideas de un filósofo un tanto olvidado pueden seguir resultando inspiradoras para pensar.

Gracias por leerme.

Buscaba cómo contradecir esa idea del desfase prometeico, sin encontrar los argumentos precisos. Pero el punto de Kasparov y Seidol me ha hecho cambiar el paso. Habiendo leído sobre ello, me pregunto ahora por el creador visual que se ve (verá) superado por la abrumadora infinitud estadística del arte algorítmico. A mí, que me gusta hacer canciones, no me importa reconocer mi mediocridad frente al genio humano, pero la superioridad que la IA está adquiriendo en la composición musical… mmm, escuece o más bien desorienta.

Como hobby, no hay tanto problema. Si eres profesional, te hiere esa obsolescencia. Y ante una utopía de abundancia tecnológica, post-trabajo, esta es la incógnita que más me fascina. Cómo enfrentaremos psicológicamente como especie la obsolescencia humana “si/cuando” llega/e.

Me conmovió. ¿Sobrevivirá la humanidad a su capacidad tecnológica? Suelo ser pesimista. Creo que tarde o temprano ocurrirá lo que ocurre cuando hay un arma cargada. Alguien la detonará. Varias veces hemos estado a punto de volar el planeta en pedazos y algo de último momento lo ha impedido. ¿Seguirá la humanidad teniendo esa suerte?